正文

近期,受中國工程院錢鋒院士特別邀請,華東師范大學李洪林團隊、華東理工大學朱維平/錢旭紅團隊和大連理工大學李紅霞團隊在中國工程院院刊《Engineering》上發表了題為“The Convergence of Artificial Intelligence and Microfluidics in Drug Research and Development”的長篇綜述和展望性文章(超400篇參考文獻)。該文總結了全鏈條藥物研發流程中微流與AI的協同作用機制,并系統綜述了微流與AI技術在早期靶標識別、藥物發現、藥物篩選、藥物評價、藥物制造和藥物遞送等各個階段、全流程深度融合發展現狀與前沿應用及展望。連續微流協同人工智能作為桌面工程和NAMs的關鍵變革性工具已重構全鏈條藥物研發流程,兩者的深度融合的“智能微流”有望顛覆傳統藥物制造模式,加速新藥研發并引領“藥物智造”新范式。

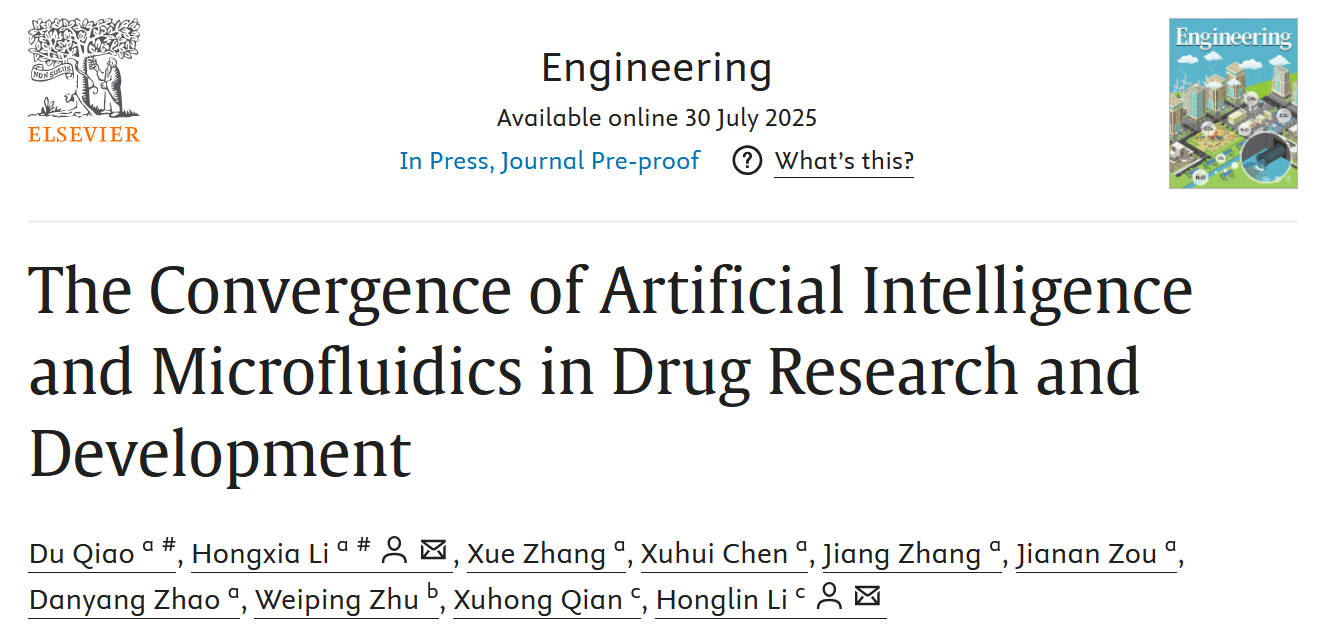

圖1. 藥物發現全流程中的微流和AI技術

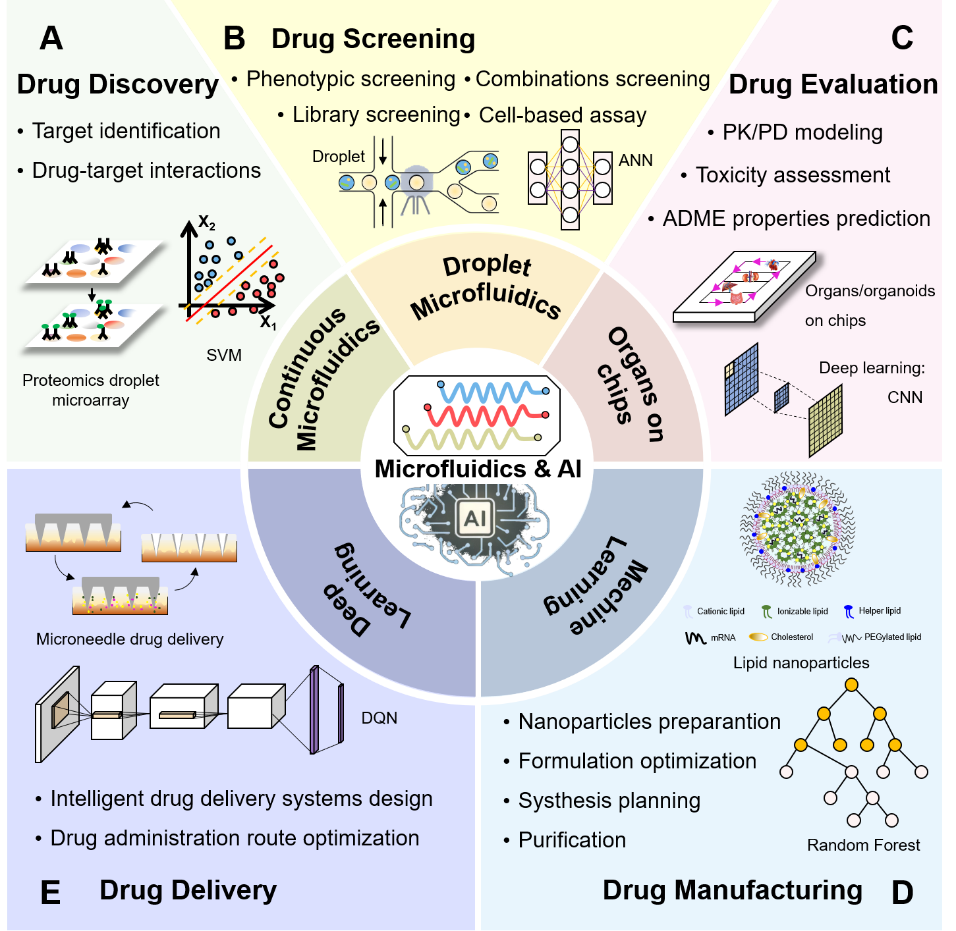

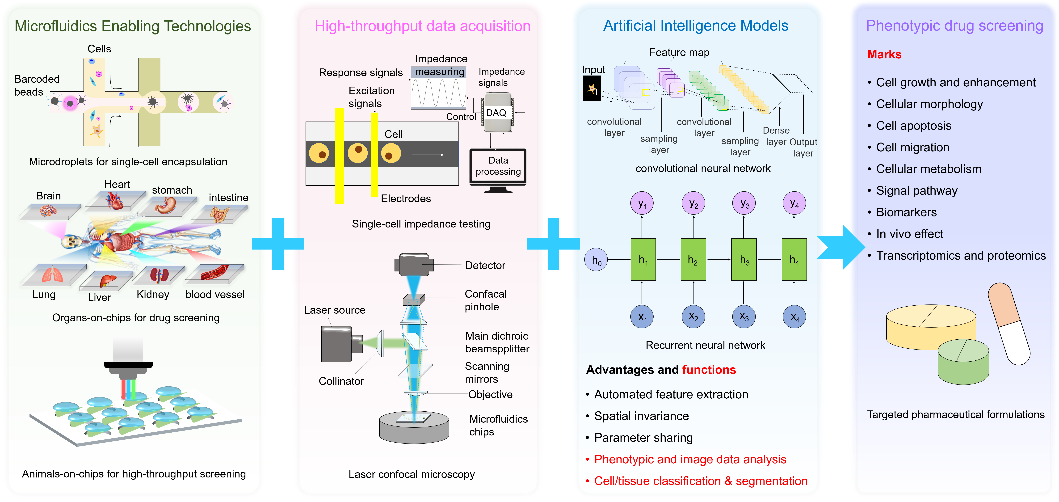

微流技術利用微型化、高通量、高仿生性的核心優勢,能夠以極低樣品消耗生成高質量和近生理環境的實驗數據;AI則憑借其高維異質信息的處理能力,實現對微流數據的智能分析和流程決策。在全鏈條藥物研發流程中整合微流與AI已深刻變革了藥物研發模式。該文首先回顧了可用于藥物研發的微流與AI的理論和技術基礎,包括連續微流、液滴微流以及類器官/器官芯片,討論了用于增強微流體藥物智造的AI模型、數據采集和處理,以及如何在微流體中部署AI。基于理論分析。該文詳細介紹了微流與AI的深度融合如何在藥物研發各階段(早期藥物發現、藥物篩選、藥物評估、藥物制造以及藥物遞送等)中發揮作用。其中,重點介紹了表型藥物篩選中AI對微流賦能技術產生的表型和多組學數據分析能力,以篩選具備特定靶向能力的藥物制劑;AI增強器官/類器官芯片技術實現藥代動力學和毒性的精準預測;藥物制造中的正向預測、優化以及數據驅動的自主藥物測試平臺,以實現“藥物制造”向“藥物智造”的轉變。微流與AI在全鏈條藥物研發流程中的深度融合有望突破當前藥物研發的瓶頸,引領醫藥研發的技術革新,提升臨床和市場轉化價值。

圖2. AI協同微流賦能技術在表型藥物篩選中的應用

圖3. AI與微流在ADMET分析中的融合機制

圖4. AI協同微流在藥物制造中的前沿應用

總結

該文最后指出,在AI和微流融合達到成熟并全面應用于全鏈條藥物研發流程之前,仍然存在一些挑戰。首先,亟需增強微流數據的準確性、一致性與便捷性。特別是在FDA的顛覆性決策背景下,具有高置信度和成本效益的標準化類器官/器官芯片有望取代動物模型作為藥物測試的金標準,并為AI提供可靠的數據來源支撐。因此,突破微流數據瓶頸是AI與微流協同重構藥物研發的關鍵一步;其次,當前AI方法本質仍是“黑盒子”,缺乏透明度的情況可能響應藥物開發決策,因此對于可解釋AI的需求日益強烈;最后,AI與微流的融合機制大多集中在實驗后數據智能分析。然而,AI賦能微流還具有極大潛力,將催生下一代數據驅動的自主藥物測試與制造平臺即“芯片工廠”,來顯著推進“藥物制造”向“藥物智造”的轉變。

大連理工大學高性能精密制造全國重點實驗室研究生喬督和李紅霞副教授為本文共同第一作者。該工作得到了國家自然科學基金(82425104)和國家重點研發計劃(2022YFC3400501)等項目資助。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn