背景介紹

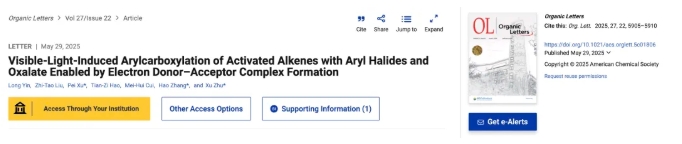

以廉價易得的CO2為C1源,通過烯烴的芳羧基化反應合成功能化羧酸是一種十分綠色高效的策略。通過自由基極性交叉偶聯(RPCC)策略實現CO2參與的烯烴雙官能化反應已經被很多課題組研究并報道。然而,當使用親電試劑作為自由基前體時,需要連續的還原條件才能實現RPCC過程,這導致反應存在很大的挑戰(圖1a)。近年來,李綱(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 8122-8129.),雷愛文(Chin. J. Chem.2024, 42, 3367-3372.),仇友愛(Sci. China Chem. 2024, 67, 3825-832.),以及韓盼&敬林海(Org. Lett. 2024, 26, 4427-4432.)等課題組分別利用光催化、電催化的手段,創造連續的單電子還原條件,并捕獲二氧化碳氣體,實現了此類轉化(圖1b)。

圖1 背景介紹(來源Org. Lett.)

圖文解析

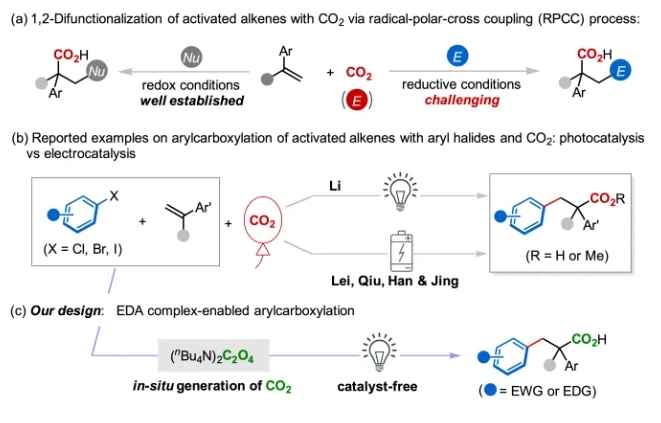

作者以1,1-二苯乙烯2a為模板底物開展系統研究。首先對各種市售金屬草酸鹽進行條件篩選,發現只有當使用作者自制的TBAO時,才可以有效獲得目標產物3aa。隨后,作者又對堿、溶劑、和光源波長等關鍵參數進行條件優化。(表1)確定最優反應為,在DMSO溶劑中,使用2當量TBAO,2當量碘苯,410 nm – 420 nm藍光LED(45W)照射24 h后。核磁共振分析顯示,該條件下以78%的收率(分離收率72%)獲得目標產物3aa(表1,條目13)。對比實驗明確表明,其他市售金屬草酸鹽均沒有產物,改用其他溶劑DMF, DMA等常規溶劑都會影響反應效率。值得注意的是只有草酸四乙基草酸銨在該反應中表現出反應活性,以14%的收率得到所需的產物3aa。主要產物為質子化副產物3aa',產率為41%(表1,條目5-7)。這些結果表明,陰離子和四丁基銨陽離子都是實現芳基羧基化的關鍵。

表1條件篩選(來源Org. Lett.)

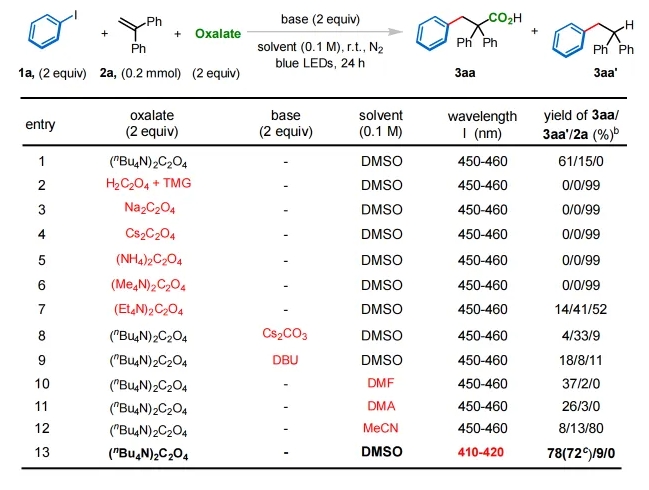

在確定了最佳反應條件后,作者進一步考察該反應的底物適用范圍(圖2)首先研究活化烯烴苯環上不同取代基的烯烴一類底物,發現底物都可以兼容,且表現出良好的反應耐受性,能以高產率(最高達73%)獲得相應產物(3an-3ao)。接著他們還研究帶有其他基團(-OH、-COOMe、-CF3)等都可以順利進行,拿到相應產物(3af-3ah)。當使用共軛二烯時,相應產物3au,3av和3aw的產率為68%,59%,52%。

圖2 底物拓展(來源Org. Lett.)

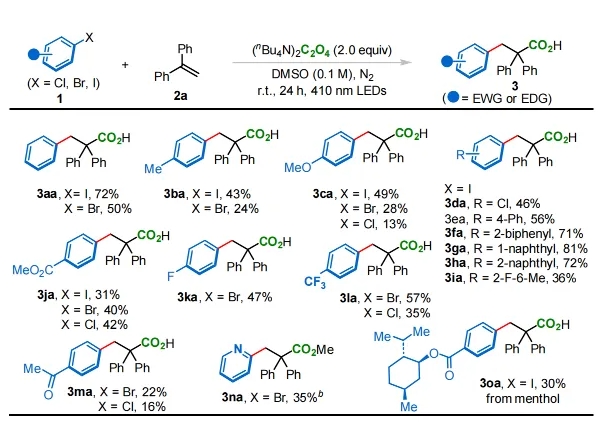

在完成烯烴的反應研究后,作者又考察芳基鹵化物的適用范圍,如圖3所示。對于以碘苯為底物的模板反應,發現鹵化物可以被溴化物取代。但反應產率略有下降,以50%的產率得到產物3aa。對甲基取代的碘苯和溴苯也能產生所需的酸產物,盡管產率較低(3ba)。為了觀察這種還原轉化的能力,對甲氧基取代的芳基鹵化物(I, Br, Cl, E = -2.5 ~ -2.9 V vs SCE)進行了測試。雖然3ca的產率隨著不同芳基鹵化物而下降,但這些結果仍然表明了所開發的方案的有效性。由于碘芳烴表現出最好的效率,接下來作者研究了不同取代基的碘芳烴,如Cl (1d), Ph (1e和1f),萘(1g和1h)和F(1i)。所有這些碘芳烴都可以被認為是在TBAO存在下烯烴芳基羧化的良好底物。有趣的是,當酯基加入芳基鹵化物時,無論使用哪種鹵化物底物,反應似乎都進行得很好。對氟溴苯可以選擇性地裂解C-Br鍵,得到3ka的氟化產物,產率為47%。即使使用芳酰氯作為底物,CF3官能團也能耐受(3la)。令人驚訝的是,反應后酮官能團仍然保留,雖然所需產品3ma的收率不高。在該反應中,吡啶部分也被耐受,天然產物薄荷醇衍生的底物也被研究,得到了合成有用收率的產物3oa。

圖3 底物拓展(來源Org. Lett.)

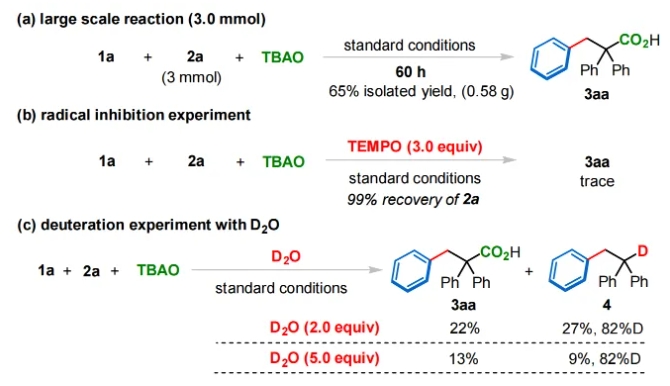

為了進一步展示作者所開發策略的合成實用性,他們將反應規模擴大到3 mmol 2a 進行反應,以65%的分離收率獲得產物3aa(圖4a),隨后作者做了在標準反應條件下添加自由基捕獲劑TEMPO,發現反應被完全抑制(圖4b),以及在標準反應條件下添加重水,發現產物3aa驟降,其產物4氘代率為82%,將重水當量增加到5當量時,產物下降到13%,其產物4氘代率不變(圖4c)。

圖4 放大量反應與控制實驗(來源Org. Lett.)

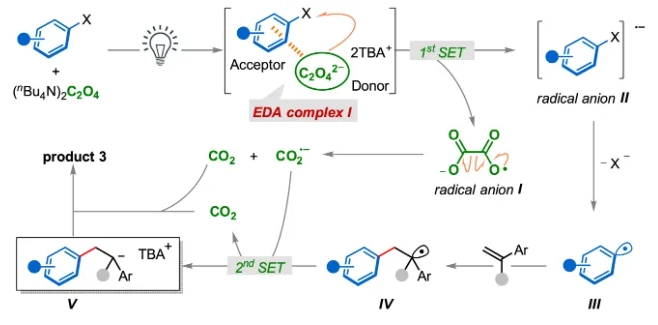

根據上述文獻和實驗結果,作者提出可能的機理(圖5),最初,芳基鹵化物與四丁基草酸鹽之間形成EDA復合物。在藍光照射后,EDA復合物被激發,觸發分子內單電子從草酸陰離子轉移到芳基鹵化物。芳基鹵化物被還原為自由基陰離子形式II,C?X鍵發生中裂解,釋放芳基自由基III。在活化烯烴存在的情況下,中間體III與烯烴發生Giese自由基加成,生成新的以碳為中心的自由基IV。同時,草酸陰離子在失去一個電子后轉變為陰離子I。自由基陰離子I中的C?C鍵均解得到CO2和CO2自由基陰離子,可作為強還原劑。因此,苯基中間體IV被CO2自由基陰離子還原離子形成復合物V,其中陰離子被TBA+很好地穩定,阻止了質子化過程。由于TBAO分解釋放兩分子CO2,碳陰離子IV捕獲CO2生成產物3。

圖5 可能的反應機理(來源Org. Lett.)

二氧化碳自由基陰離子物種(CO2??)在參與羧基化反應時,其極性與CO2分子相比發生了反轉,其既具有了親核性質,可以與不飽和鍵發生Giese自由基加成,也可以作為強還原劑,實現惰性底物的單電子還原。近年來關于CO2??的報道逐漸增多,其來源多集中在CO2的電/光化學還原(Ered = - 2.21 V vs SCE)或甲酸鹽的攫氫(formate:BDEC-H = 86 kcal/mol),而TBAO中草酸根的單電子氧化(C2O42-:Eox = + 0.06 V vs SCE),原位釋放CO2??與CO2的性質,為化學固碳的方式提供了新選擇;而TBA陽離子的引入既能夠解決傳統金屬草酸鹽低溶解度、低活性的問題,也在反應中的底物活化,中間體穩定性等方面發揮了至關重要的作用。總之,期待TBAO試劑作為一種穩定,多功能的還原羧基化試劑,能夠為新穎的羧基化反應設計和二氧化碳的化學固定帶來更多可能。

作者簡介

朱旭,教授,博士生導師,徐州醫科大學藥學院生物有機化學教研室主任。2020年獲江蘇特聘教授榮譽稱號。2004-2011年本科和碩士畢業于蘇州大學,師從紀順俊教授,開始接觸有機化學研究。2015年獲得新加坡南洋理工大學博士學位,導師為 Shunsuke Chiba 教授,研究方向為氮、氧自由基化學。2016-2020年于美國密歇根大學從事光化學合成以及天然產物全合成研究,合作導師為 Corey Stephenson 和Corinna Schindler 教授。曾獲國家優秀自費留學生獎,南洋理工大學最佳助教獎。2020年起加入徐州醫科大學藥學院,開展獨立研究工作,研究方向為甲酸鹽/草酸鹽促進的可見光催化自由基型二氧化碳轉化在藥物分子合成中的應用。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn