第一作者:賀紅斌,任宇奇

通訊作者:李乃旭教授

通訊單位:東南大學

全文速覽

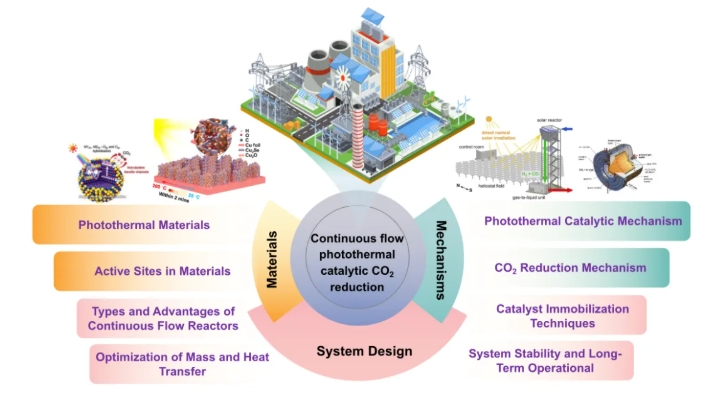

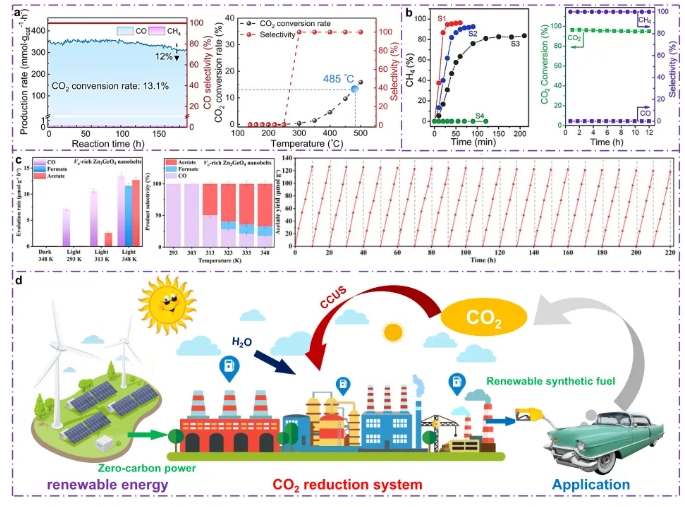

連續(xù)流光熱催化CO2還原技術通過結合光能與熱能協(xié)同作用,為解決能源與環(huán)境問題提供了創(chuàng)新路徑。本文深入綜述了該技術在材料設計、光熱協(xié)同機制以及反應器創(chuàng)新方面的最新進展,并著重強調(diào)了連續(xù)流系統(tǒng)對光熱催化CO2還原性能的提升作用。首先,從光熱材料的微觀結構調(diào)控出發(fā),闡明了光吸收、熱能轉換和載流子分離效率之間的內(nèi)在聯(lián)系,并強調(diào)了界面工程對優(yōu)化光熱協(xié)同效應的重要性。其次,深入探討了連續(xù)流反應器在強化傳質(zhì)傳熱、抑制催化劑失活以及實現(xiàn)反應條件精準調(diào)控方面的優(yōu)勢,并分析了不同反應器構型對CO2還原路徑和產(chǎn)物選擇性的影響。最后,展望了該技術在構建高效碳循環(huán)和可再生能源存儲系統(tǒng)中的應用前景,并指出了未來研究的重點方向,包括開發(fā)智能化催化劑、構建多能場耦合系統(tǒng)以及深入理解多相界面?zhèn)髻|(zhì)-反應耦合機制。本綜述旨在為連續(xù)流光熱催化CO2還原技術的進一步發(fā)展提供理論指導和實踐參考,并推動其在CO2資源化利用領域的工業(yè)化應用。

本文亮點

1. 材料設計:系統(tǒng)綜述了微觀結構工程如何優(yōu)化光熱材料中的界面耦合動力學,從而增強光吸收、熱轉換和電荷載流子分離效率。強調(diào)了界面工程在優(yōu)化光熱協(xié)同效應中的關鍵作用。

2. 反應機理:分析了連續(xù)流反應器在強化傳質(zhì)/傳熱、減緩催化劑失活以及實現(xiàn)精確反應控制方面的優(yōu)勢。評估了反應器構型對CO2還原途徑和產(chǎn)物選擇性的影響。

3. 系統(tǒng)工程:提出采用多尺度建模與多孔介質(zhì)集成技術,以優(yōu)化催化劑機械穩(wěn)定性和微流場分布,解決能量耗散與傳質(zhì)之間的平衡問題。

4. 技術應用:綜述了該技術在高效碳循環(huán)和可再生能源存儲系統(tǒng)中的潛在應用。明確了未來研究重點,包括智能催化材料開發(fā)與多物理場耦合系統(tǒng)設計。

圖文解析

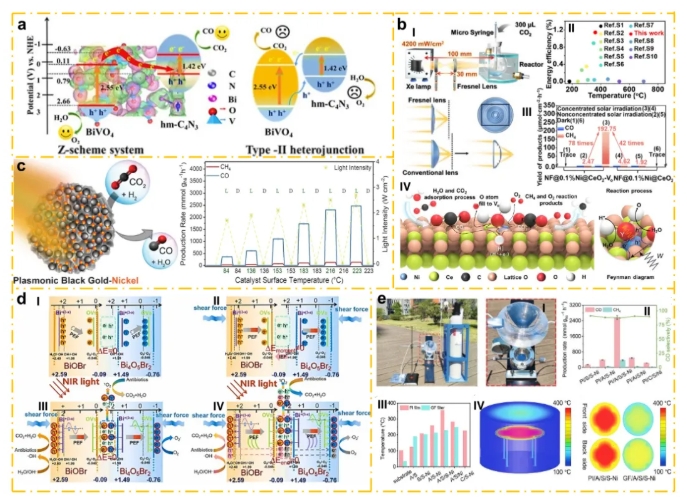

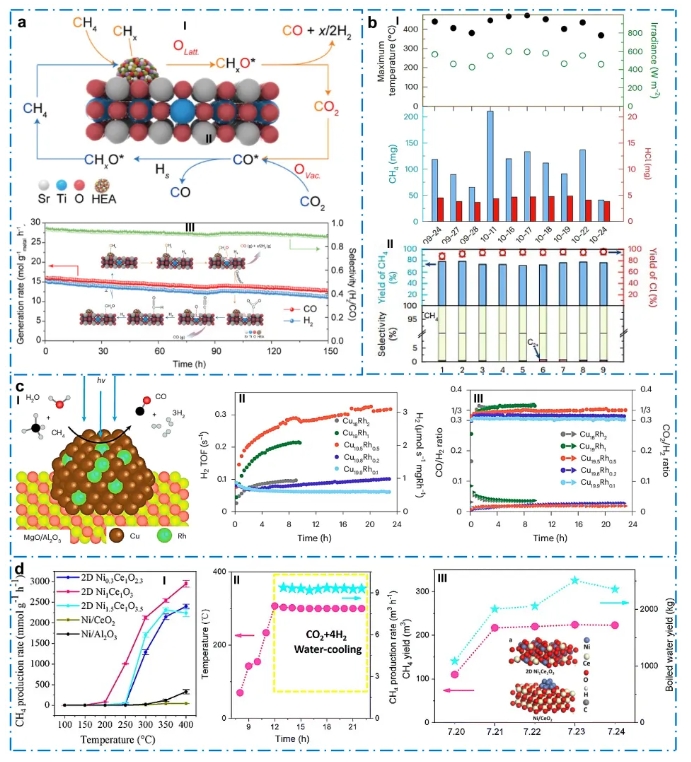

圖1. (a)光催化CO2還原;(b)熱輔助光催化CO2還原;(c)熱電子和表面黑金等離子體共振協(xié)同促進光催化CO2還原;(d)通過局部極化電場促進光催化CO2還原;(e)光熱催化CO2還原。

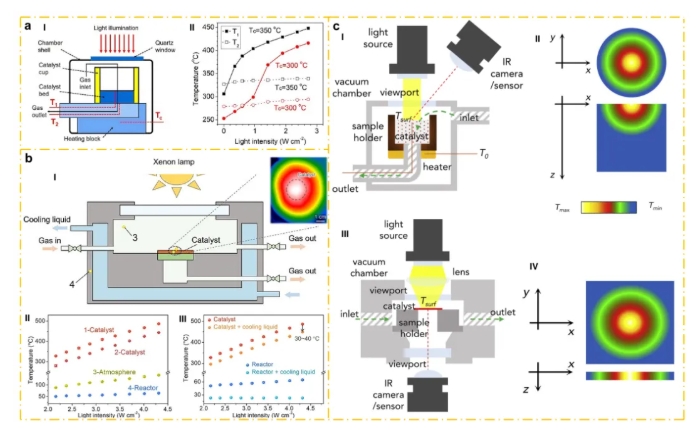

圖2. (a)利用熱電偶監(jiān)測液固催化系統(tǒng)的溫度;(b)通過熱電偶和紅外熱成像檢測氣固催化系統(tǒng)的溫度;(c)通過熱電偶和紅外熱成像檢測氣固催化系統(tǒng)的溫度。

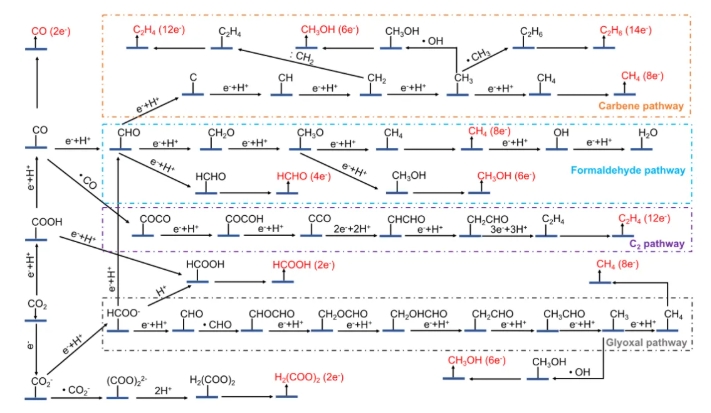

圖3. 光熱催化CO2還原反應途徑。

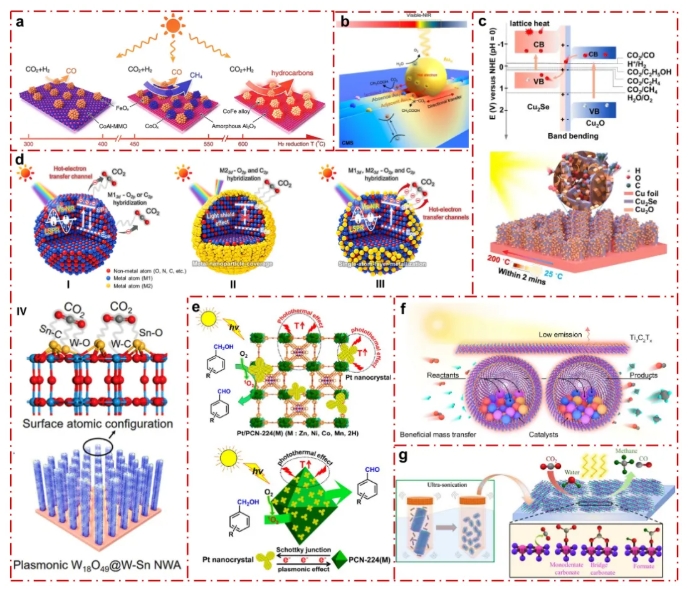

圖4. (a)通過H2退火獲得具有精確工程表面化學態(tài)的光催化劑;(b)使用陰離子鹽誘導貴金屬原子/團簇的錨定,延長負載催化劑系統(tǒng)中光生電荷的壽命;(c)通過異質(zhì)結納米片陣列催化劑加速光生載流子的空間分離并抑制復合;(d)等離子體共振工程對CO2還原過程中多電子轉移過程的調(diào)控;(e)通過精確設計MOF配體和金屬簇實現(xiàn)可定制的光吸收調(diào)控;(f)通過金屬活性位點的保護性構筑設計,增強光吸收,同時盡量減少熱損失;(g)窄帶隙材料結構穩(wěn)定性優(yōu)化,有效利用其固有的高光吸收系數(shù)和載流子遷移率。

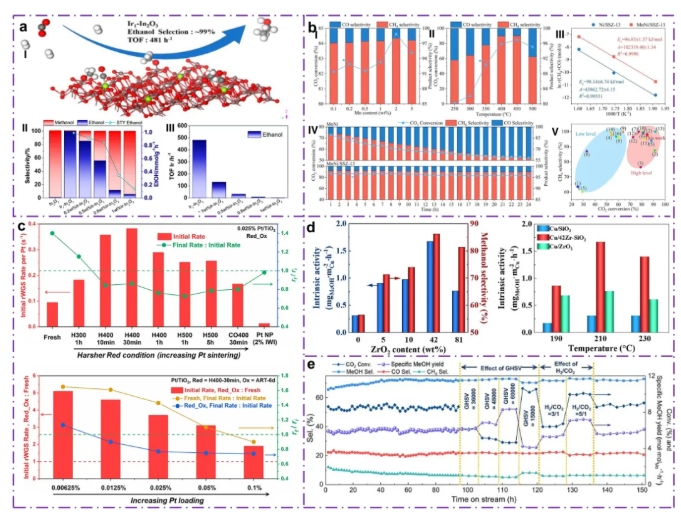

圖5. (a)通過構建具有Lewis酸堿配對位點的金屬氧化物活性位點催化劑,促進熱催化CO2還原;(b)通過共浸漬方法制造金屬沸石催化劑,促進熱催化CO2還原;(c)通過構建支持單原子催化劑促進熱催化CO2還原;(d)通過設計的多組分支持-多組分單原子催化劑系統(tǒng)促進熱催化CO2還原;(e)通過建立金屬-硫化物界面構型促進熱催化CO2還原。

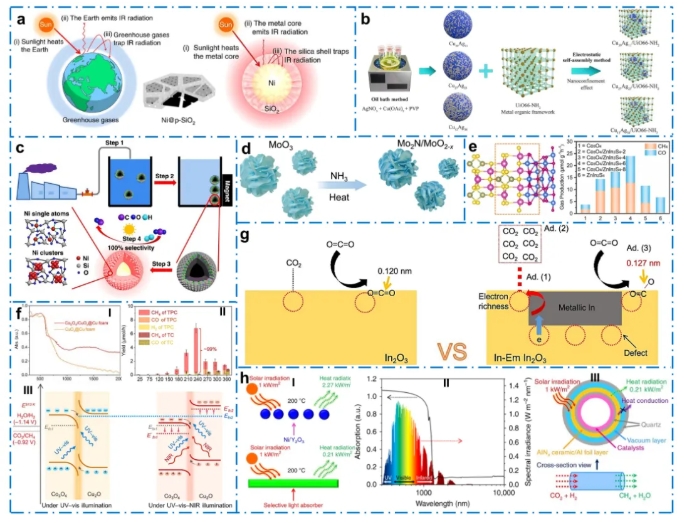

圖6. (a)通過核殼結構提高光熱轉換效率,促進光熱催化CO2還原;(b)通過優(yōu)化核-殼結構中的界面環(huán)境來提高產(chǎn)品選擇性;(c)通過改進核殼催化劑的合成方案促進光熱CO2還原;(d)通過異質(zhì)結界面工程促進光熱催化CO2還原;(e)通過精確調(diào)整多組分催化劑比例來提高光熱催化性能;(f)通過選擇有利的支撐材料促進催化劑制造工藝;(g)通過缺陷工程策略促進CO2吸附/活化位點;(h)通過表面改性技術提高光吸收能力。

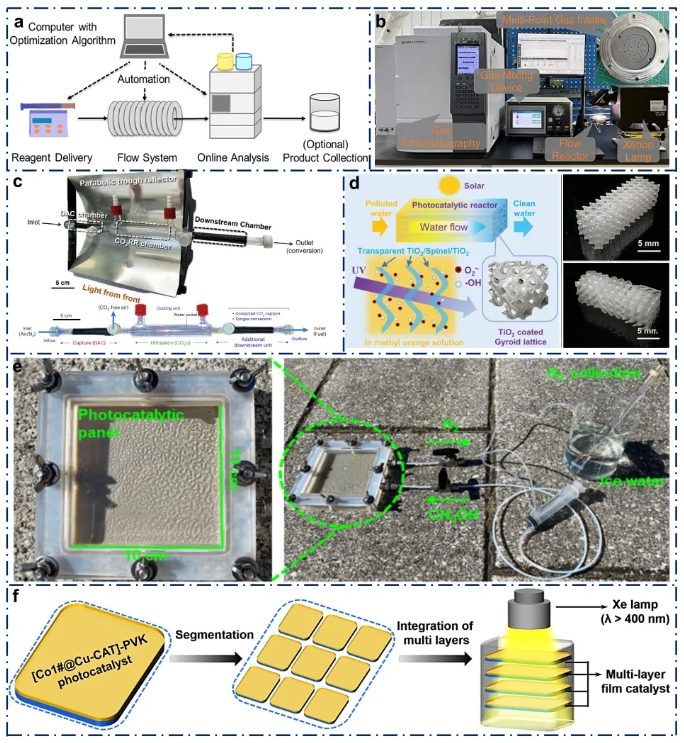

圖7. 實驗室規(guī)模連續(xù)流反應器 (a)微反應器工作原理示意圖;(b)多點進氣的連續(xù)流反應器;(c)管式反應器;(d) 3D打印反應器;(e)平板反應器;(f)膜反應器。

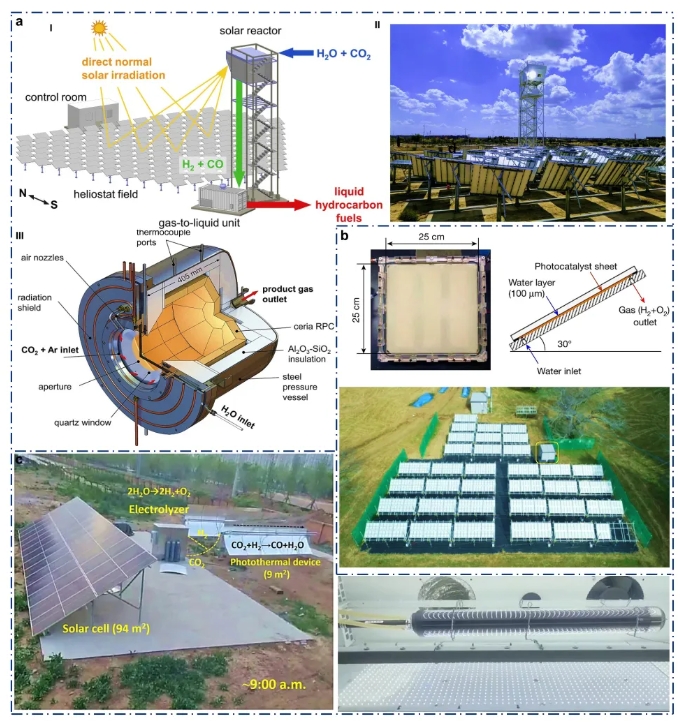

圖8. 工業(yè)化規(guī)模連續(xù)流反應器 (a)塔式反應器;(b)平板反應器;(c)管式反應器。

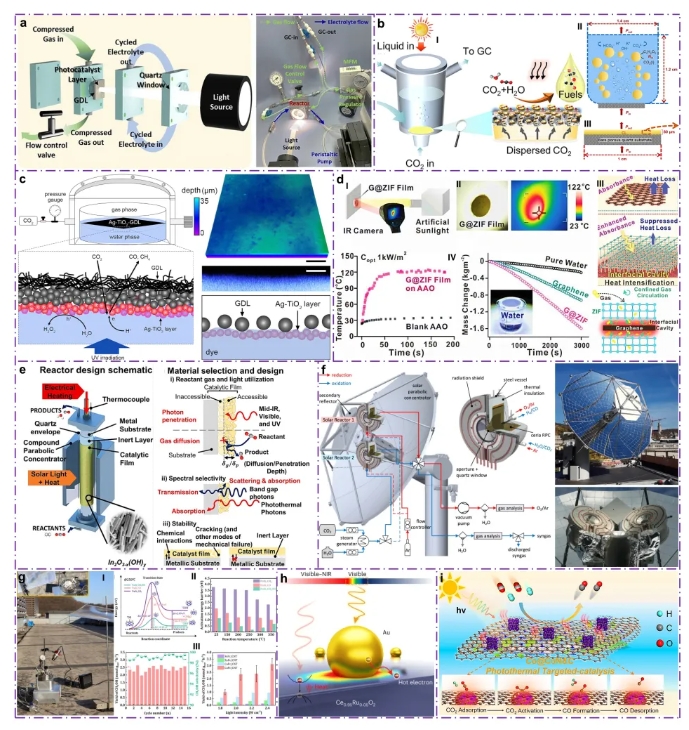

圖9. (a)通過精確調(diào)節(jié)反應物質(zhì)流場參數(shù)促進傳質(zhì);(b)通過周期性氣泡液柱結構促進傳質(zhì);(c)利用疏水-親水突變界面促進傳質(zhì);(d)通過構造超薄隔熱和吸熱層來促進傳熱;(e)通過工程反應系統(tǒng)設計促進熱傳遞;(f)通過智能全自動反應系統(tǒng)設計促進傳熱;(g)采用混合催化劑設計促進質(zhì)量和熱量的傳遞;(h)利用LSPR效應促進質(zhì)量和熱量傳遞;(i)通過功能化催化劑表面工程促進質(zhì)量和熱量的傳遞。

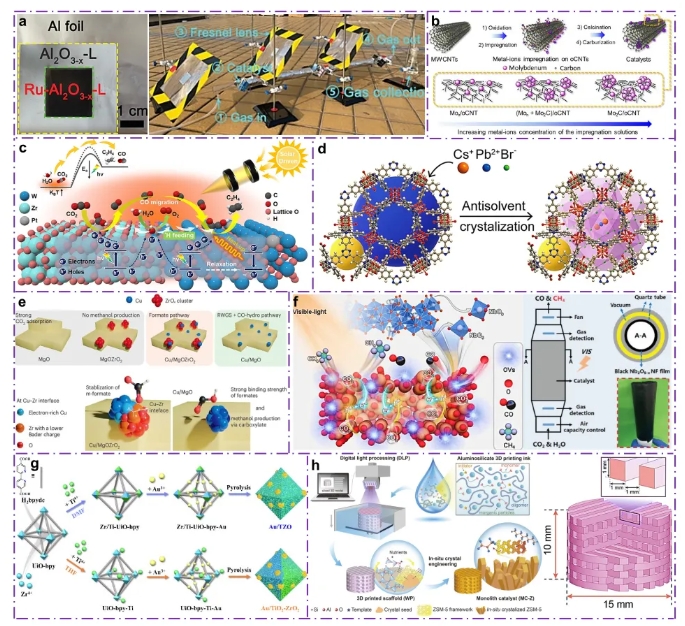

圖10. (a)多孔陶瓷載體;(b)碳基材料載體;(c)金屬氧化物載體;(d)新興的載體;(e)化學鍵合固定(原子層沉積);(f)通過柔性錨固進行固定;(g)通過物理負載進行固定;(h) 3D打印技術固定。

圖11. (a)抑制催化劑的焦化和燒結;(b)抑制催化劑中毒;(c)通過催化劑自愈實現(xiàn)連續(xù)流系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行;(d)通過催化劑和反應器系統(tǒng)的協(xié)同設計,實現(xiàn)連續(xù)流系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行。

圖12. (a)抑制催化劑的積碳和燒結;(b)防止催化劑中毒;(c)通過催化劑自愈,實現(xiàn)連續(xù)流系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行;(d)通過催化劑和反應器構型的協(xié)同設計,確保連續(xù)流系統(tǒng)的持續(xù)平穩(wěn)運行。

展望

作者介紹

賀紅斌,現(xiàn)為東南大學化學化工學院博士研究生,研究方向為連續(xù)流非均相催化CO2資源化轉化與利用。在ACS Catalysis, Small., Chemical Engineering Journal, Journal of Colloid and Interface Science.等SCI收錄刊物上發(fā)表研究論文16篇,申請/授權國家專利9項。曾獲寶鋼優(yōu)秀學生獎、研究生國家獎學金等榮譽,在第九屆中國研究生能源裝備創(chuàng)新設計大賽等學科競賽中以第一完成人獲得國家級獎勵5項。

任宇奇,現(xiàn)為東南大學化學化工學院博士研究生,研究方向為CO2資源化轉化與利用。以第一作者及共同第一作者身份在Nature Communications, Angewandte Chemie International Edition,ACS Nano,ACS Catalysis. 等重要的SCI收錄刊物上發(fā)表研究論文11篇。主持2025年度東南大學博士研究生創(chuàng)新能力提升計劃,并成功入選首屆中國科協(xié)青年人才托舉工程博士生專項計劃(中國能源研究會)。

李乃旭教授,現(xiàn)為東南大學化學化工學院博/碩導。2003年~2014年于東南大學分別完成本科、碩士和博士的學習和研究階段;期間2011年~2013年在國家留學基金委的支持下,于美國佐治亞理工學院進行聯(lián)合培養(yǎng),導師為Younan Xia 和 Krista Walton教授。入選江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”中青年學術技術帶頭人、唐仲英基金會“仲英青年學者”、江蘇省“雙創(chuàng)計劃”科技副總項目、南京高層次創(chuàng)業(yè)人才引進計劃。主持國家自然科學基金、江蘇省教改項目/江蘇省自然科學基金、企業(yè)橫向等項目。以第一或通訊作者在Nature Communications, JACS, Angewandte Chemie International Edition, ACS Nano, ACS Catalysis, Science Bulletin, Advanced Functional Materials, Nano Energy, AIChE Journal. 等學術期刊發(fā)表研究論文100余篇;申請國家發(fā)明專利69件,授權40件。

課題組官網(wǎng):https://www.x-mol.com/groups/linaixu191

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn