第一作者:黃明杰

通訊作者:俞漢青、李文衛

通訊單位:中國科學技術大學

論文DOI:10.1002/anie.202508754

全文速覽

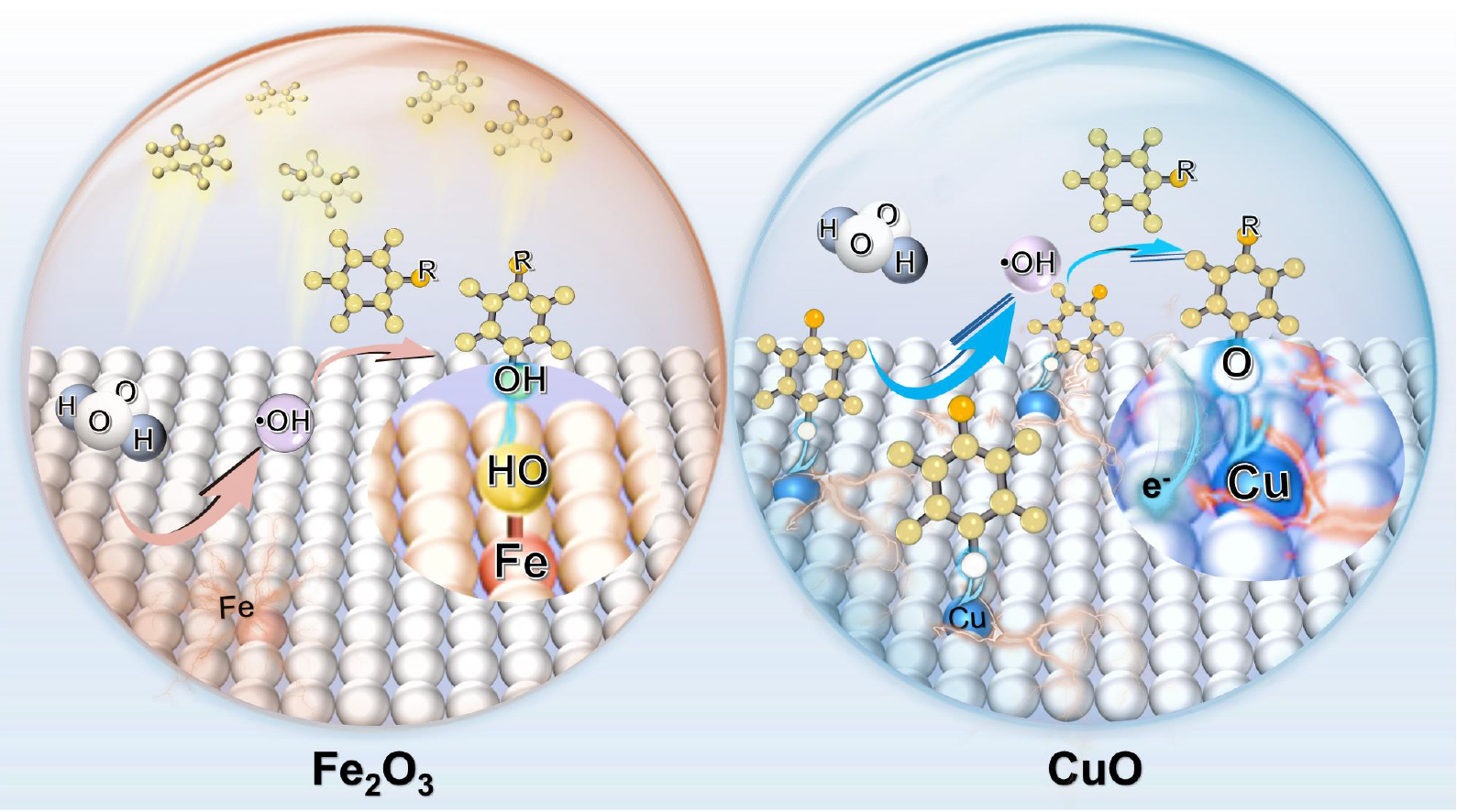

過渡金屬基材料常被用作非均相類芬頓催化劑,在高級氧化水處理中發揮重要作用。然而,這類材料的實際應用仍受限于較低的催化活性和穩定性。一個重要的原因是污染物積累導致催化劑表面鈍化,另一個原因是金屬活性中心的氧化還原循環受限。本研究深入探索了氧化銅(CuO)/H2O2類芬頓體系的催化反應及苯酚降解機制,發現該體系中存在一種由污染物誘導的催化活性增強現象。這種不同尋常的催化現象與氧化鐵(Fe2O3)/H2O2體系的催化活性衰減形成鮮明對比。研究發現,CuO可通過配體-金屬電荷轉移(LMCT)途徑穩定并活化苯酚分子,生成表面結合態苯氧自由基,進而介導H2O2活化并促進低價態銅的快速再生。基于此機制,設計制備了Fe-Cu雙金屬氧化物催化劑,通過強化催化劑-污染物相互作用進一步提升了污染物自激活催化性能。優化后Fe-Cu催化劑的污染物降解速率較Fe2O3提升14倍,H2O2利用效率提高2個數量級。該自激活非均相Fenton體系對多種官能團取代苯類污染物具有普適降解能力,在實際湖水處理中連續運行100天后仍保持穩定性能。本研究表明,通過合理調控催化劑-污染物相互作用可構建高效穩定的非均相催化體系,為開發可持續水凈化技術提供了新思路。

背景介紹

為更好保護水生態環境并促進水資源安全回用,亟需強化對水中難降解有機污染物的控制。作為難降解污染物削減的關鍵技術,非均相類芬頓高級氧化技術在近年來得到了快速發展。人們通常利用較低成本的過渡金屬基固相催化劑來活化化學氧化劑(如H2O2),通過界面反應產生各種活性氧物種(ROS)用于降解污染物,相較傳統均相芬頓工藝可顯著降低藥劑消耗與污泥產量。然而,金屬基催化劑的實際應用仍受限于較低的催化活性和穩定性。一個重要的原因是活性金屬中心緩慢的氧化還原循環過程嚴重制約其本征催化活性。盡管可通過采用額外電子注入(引入還原劑/助催化劑/外場等)和氧化還原電位調控(載體構建和配位工程等)等多種策略來強化金屬氧化還原循環,這類復合催化劑仍受限于較高的制備成本和運行穩定性不足。造成長期運行活性下降的一個重要原因是部分有機污染物及其降解中間體在催化劑表面富集,導致可利用的催化活化位點減少。因此,如何提升和保持催化劑的活性,實現ROS的持續高效生成,是非均相芬頓高級氧化技術當前面臨的關鍵挑戰。

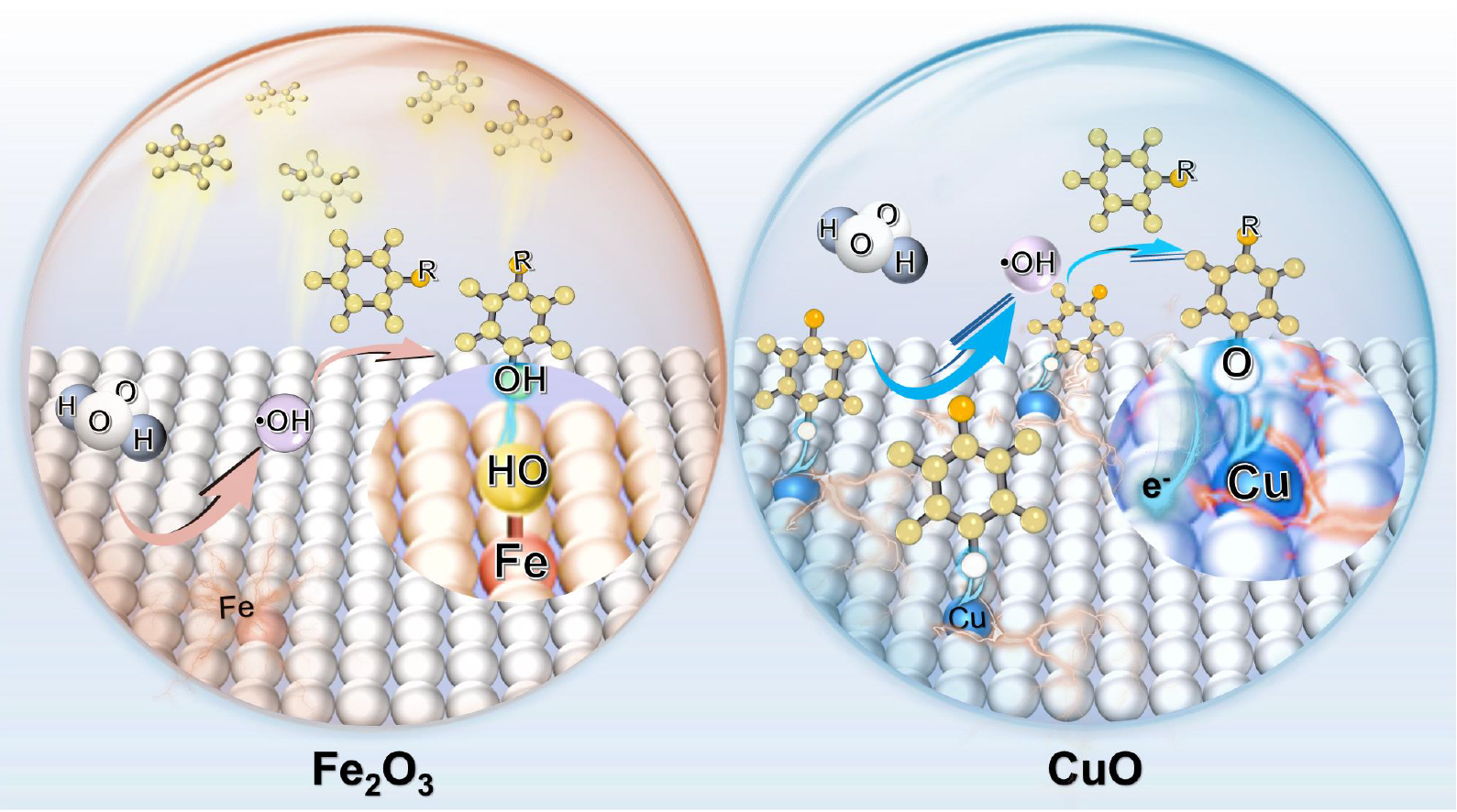

有趣的是,我們在氧化銅(CuO)催化劑上觀察到一種異常的類芬頓催化現象:吸附在催化劑表面的苯酚(PhOH)污染物并未使其鈍化,反而顯著促進了H2O2的活化并使其發生自加速降解。該過程顯著區別于傳統的類芬頓氧化污染物降解過程,我們稱之為自激活非均相芬頓(SAHF)。進一步對比CuO和Fe2O3的催化降解行為,發現具有9個3d電子的CuO可通過LMCT過程奪取苯酚分子中的電子形成吸附態苯氧自由基,而僅含5個3d電子的Fe2O3奪取電子能力不足,因此并未觀察到污染物介導的H2O2活化增強現象。此外,對于更難失去電子的缺電子型污染物苯甲酸(BA),其引發的活性提升效應也顯著低于苯酚。這些結果證實了催化劑表面LMCT過程對苯氧自由基生成及誘導后續SAHF過程都發揮了關鍵作用:LMCT不僅加速了金屬活性中心的氧化還原循環,產生的苯氧自由基還可進一步介導H2O2活化,從而顯著提升類芬頓氧化性能。因此,該研究為破解非均相類芬頓體系的催化劑活性低和穩定性差雙重挑戰提供了關鍵的解決策略。

基于上述催化劑-污染物相互作用介導SAHF過程這一新發現,進一步設計了Fe-Cu雙金屬氧化物催化劑。該催化劑通過強化苯氧自由基生成與SAHF反應,在不依賴外部能量輸入的條件下顯著提升了污染物降解效率。優化后Fe-Cu催化劑的污染物降解速率較Fe2O3提升14倍,H2O2利用效率提高151倍。該SAHF體系不僅可高效去除苯酚,對廢水和自然水體中廣泛存在的氯酚、甲氧基酚、甲基酚等多種取代苯類污染物也展現出優異的降解活性。此外,在填充式反應柱中對實際湖水進行長達100天的連續處理運行測試中,該體系仍保持優異的環境適應性與穩定性。

研究出發點

(1)本研究揭示了CuO通過LMCT效應穩定并活化苯酚分子,生成表面結合態苯氧自由基并介導自激活非均相芬頓(SAHF)的反應機理,驗證了該機制在芳香有機化合物中的應用普適性,研究結果豐富了類芬頓催化反應理論;

(2)基于SAHF反應機制設計了Fe-Cu雙金屬氧化物催化劑,相較Fe2O3催化劑,優化后催化劑的污染物降解速率和H2O2利用效率分別提高14倍和151倍,在實際湖水處理中連續運行100天仍保持穩定性能,研究結果為綠色高效類芬頓體系的設計提供了新思路。

圖文解析

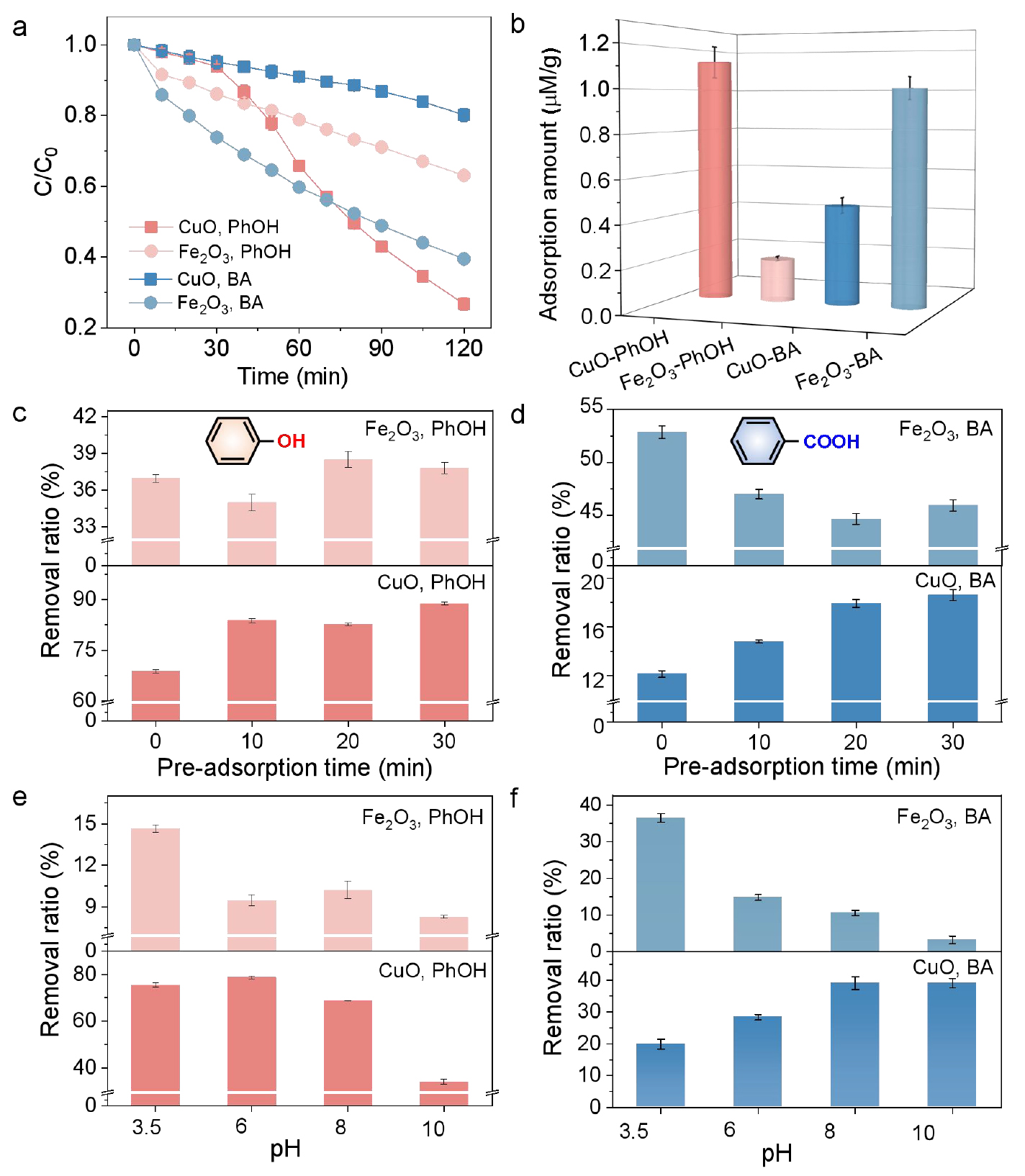

發現了Fe2O3/H2O2體系中苯酚和苯甲酸的降解速率先快后慢,而CuO/H2O2體系則表現出相反趨勢(圖1a)。有機物預吸附過程可顯著提升CuO/H2O2體系對兩種有機物的降解速率,而抑制了Fe2O3/H2O2體系中的降解反應(圖1c-d),證明吸附態有機物對加速芬頓反應的關鍵作用。此外,提高pH顯著降低了Fe2O3/H2O2體系中有機物的降解反應,而對CuO/H2O2體系表現出促進作用(圖1e-f),進一步證明了吸附態有機物對芬頓反應具有重要影響。

圖1:Fe2O3和CuO類芬頓體系中有機污染物的降解行為分析

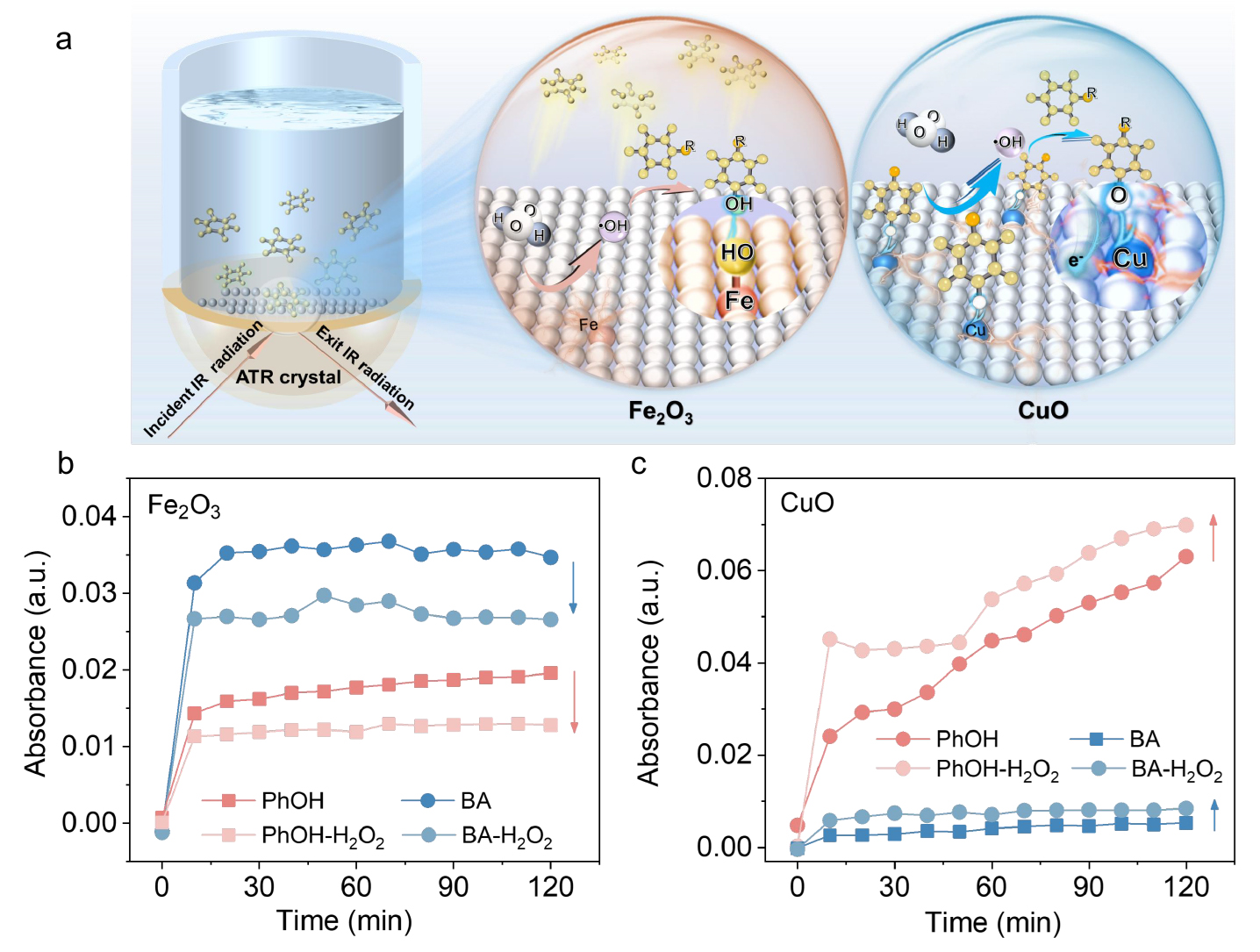

ATR-FTIR原位監測(圖2a)結果顯示,苯酚和苯甲酸在Fe2O3和CuO表面均可吸附積累,當H2O2加入后,Fe2O3表面吸附態有機物含量顯著降低(圖2b),歸因于自由基的氧化清除作用;與此相反,CuO表面吸附態有機物含量卻顯著上升(圖2c),證明有機物轉化產物也可進一步與CuO發生相互作用,并促進H2O2的活化。

圖2:類芬頓反應過程中不同催化劑表面積累有機物的原位ATR-FTIR監測

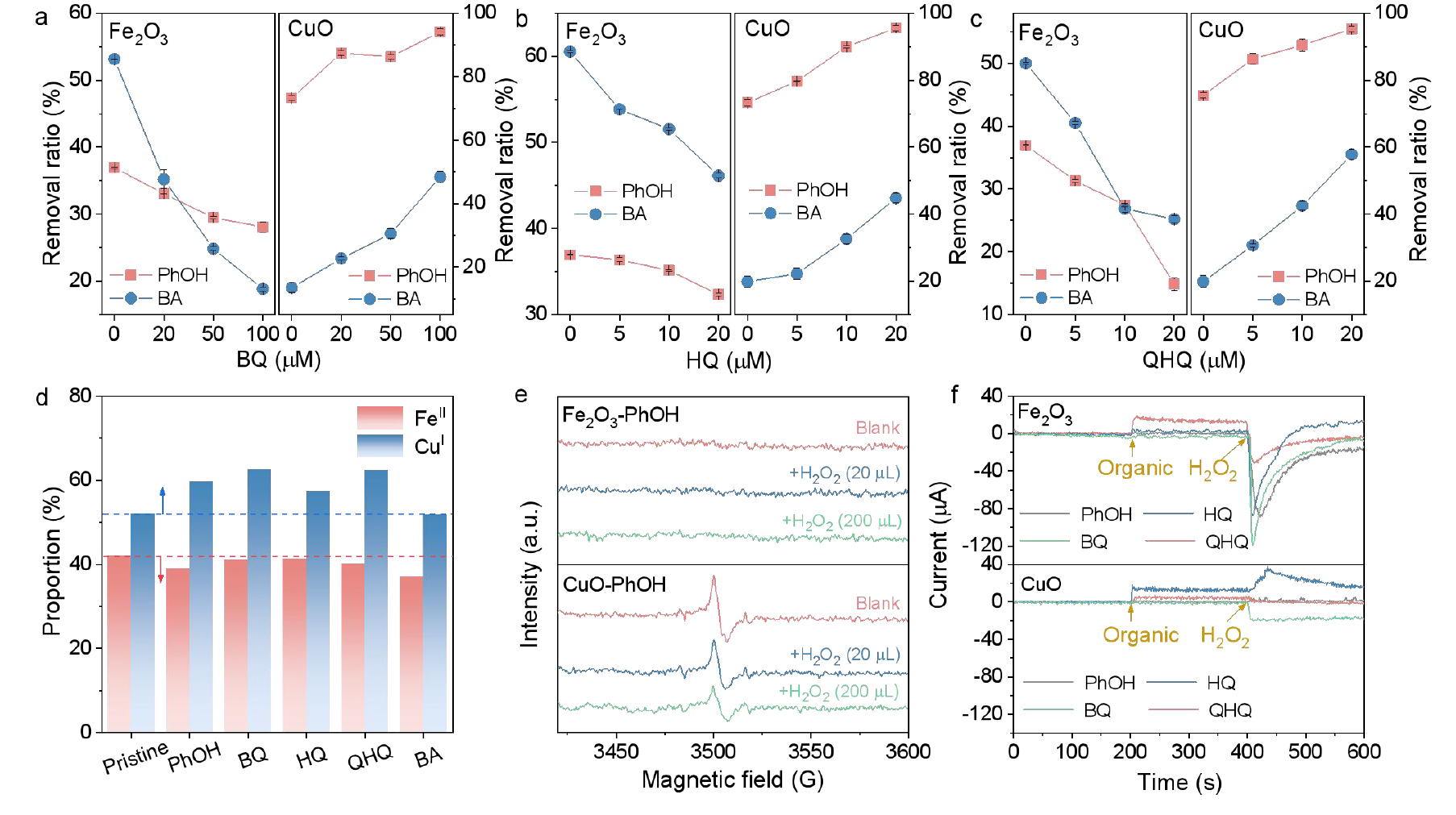

CuO類芬頓催化效率的提升機制可歸因于表面吸附態苯酚分子或其氧化中間產物,如苯醌(BQ)、氫醌(HQ)和醌氫醌(QHQ)。為驗證此猜想,向Fe2O3/H2O2和CuO/H2O2體系中外加上述中間產物,發現它們能顯著促進CuO體系的反應速率,卻對Fe2O3體系產生抑制(圖3a-c)。XPS結果顯示上述中間產物可還原CuII為CuI(圖3d),通過LMCT過程形成“CuI-苯氧自由基”絡合物。EPR表征證實了該絡合物在CuO表面的形成,在加入H2O2后其信號顯著衰減(圖3e),證明了該表面絡合物可介導H2O2活化,而在Fe2O3表面則未觀察到苯氧自由基的產生。苯酚及其氧化中間產物與CuO和的不同電子傳遞過程進一步被電化學計時電流實驗所證實(圖3f)。上述結果證明了苯氧自由基加速CuO類芬頓反應的關鍵作用。

圖3:降解中間產物對類芬頓反應的影響規律

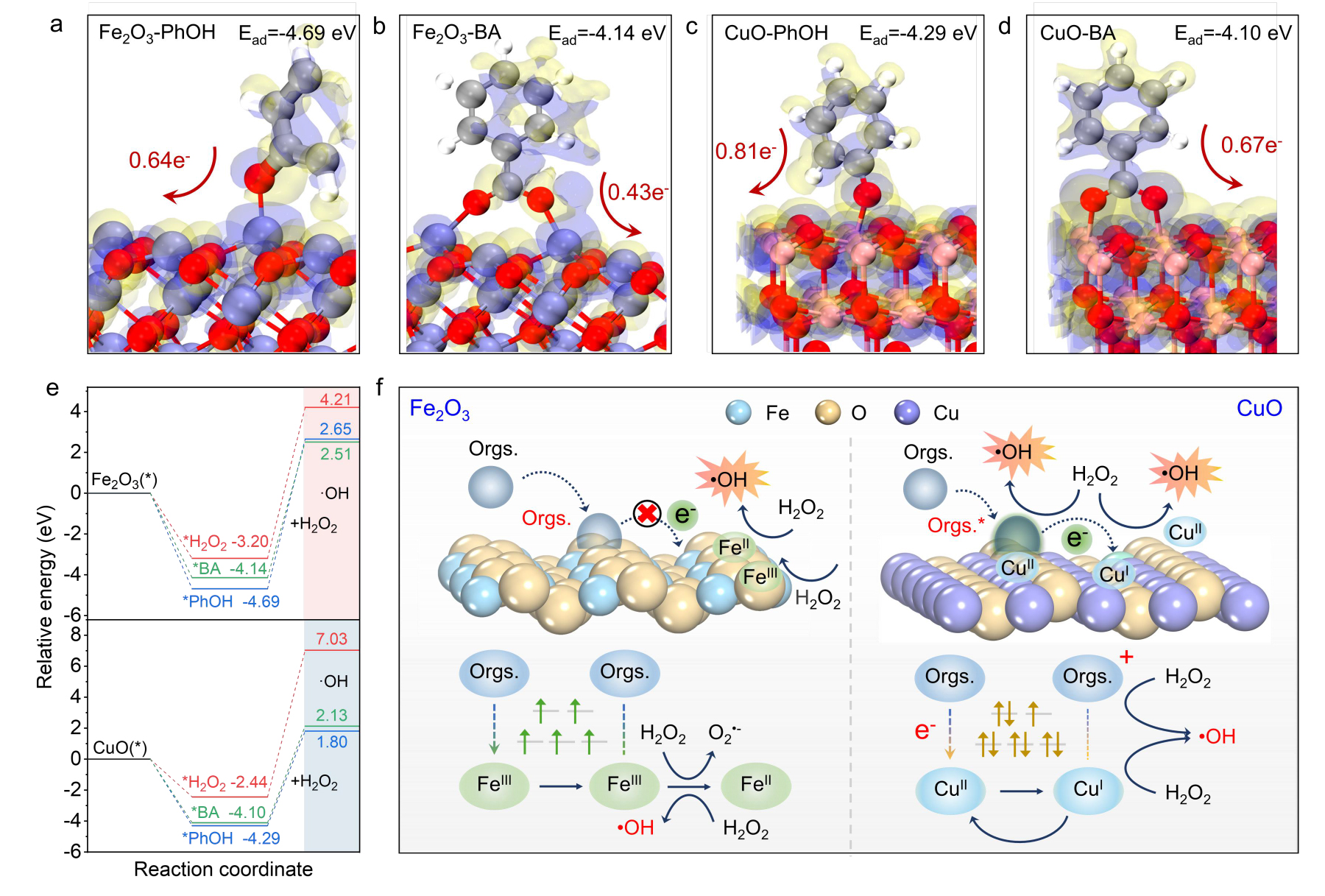

通過密度泛函理論(DFT)計算,進一步揭示了兩種催化劑(CuO與Fe2O3)活化H2O2的差異化路徑。盡管Fe的d帶中心(-2.018 eV)高于Cu(-2.617 eV)(圖4a-d),使得Fe2O3表現出更強的有機物鍵合能力,但其電荷轉移數顯著偏低,表明其無法有效活化吸附態有機物,因而逐漸累積的有機物可掩蔽Fe位點。與之相反,CuO-有機物復合物通過LMCT過程自發形成吸附態苯氧自由基,后者可進一步活化H2O2生成·OH(圖4e)。由此可見,CuO表面生成的苯氧自由基對其催化活性提升及驅動SAHF過程實現高效污染物降解起到了關鍵作用(圖4f)。

圖4:苯氧自由基生成及介導SAHF過程的反應機制

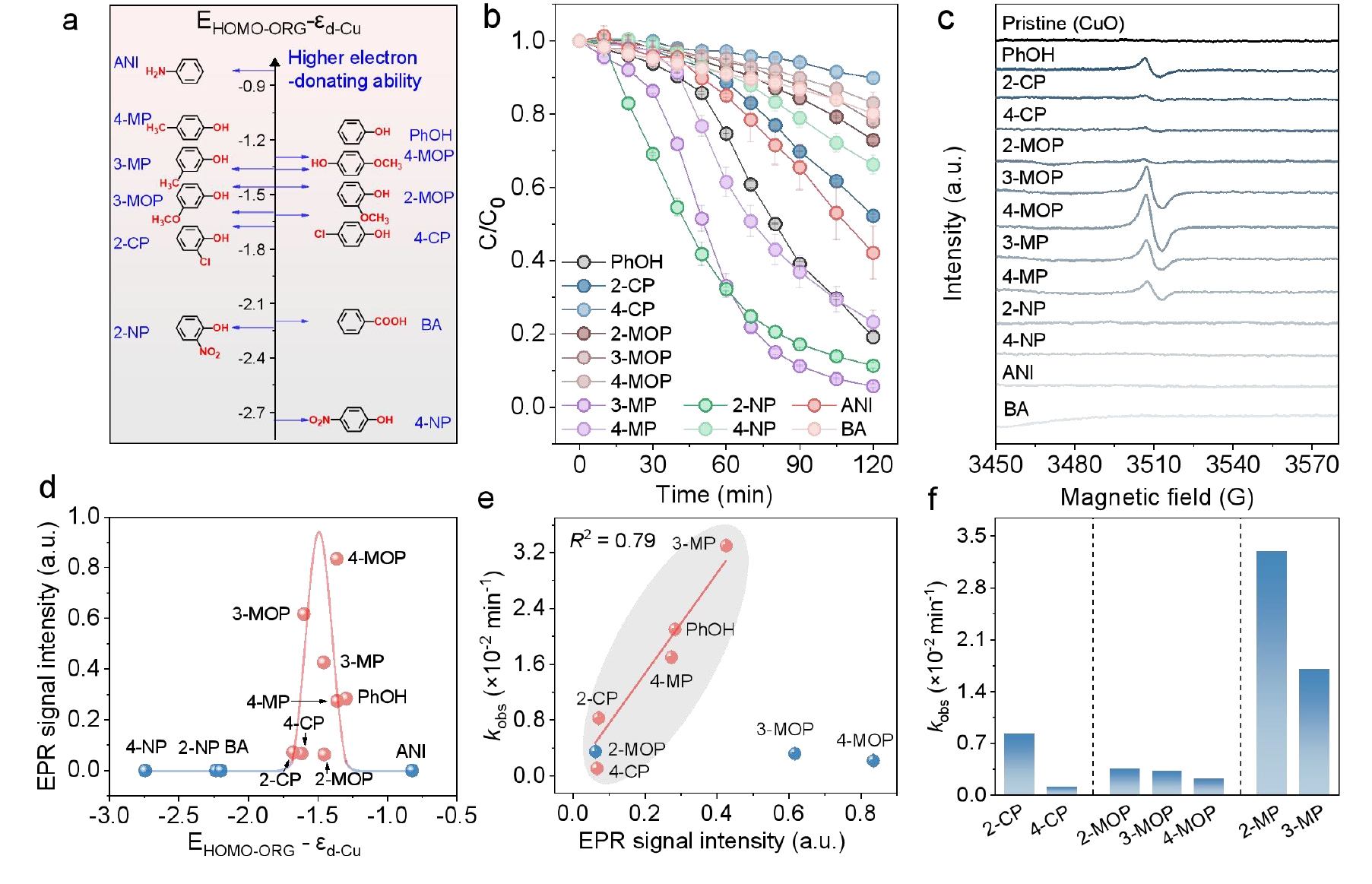

污染物性質可顯著影響SAHF反應過程,為深入解析其影響規律,進一步評估了CuO/H2O2體系對12種取代苯類污染物的降解性能。通過計算有機物最高占據分子軌道(HOMO)與Cu原子d帶中心的能量差(EHOMO-ORG-εd-Cu,反映污染物被催化劑直接氧化的電荷轉移能,圖5b),發現EHOMO-ORG-εd-Cu值越負的污染物越易發生自加速降解(圖5b),證實SAHF過程可適用于多種芳香化合物,但其貢獻程度因污染物而異。EPR結果顯示,CuO可與苯酚、氯酚、甲氧基酚、甲基酚等通過LMCT反應生成苯氧自由基(圖5c),但無法與硝基酚、苯胺(ANI)或BA產生此類自由基。值得注意的是,不同有機物生成苯氧自由基的傾向性與EHOMO-ORG-εd-Cu值呈現獨特的火山型關系(圖5d)。當EHOMO-ORG-εd-Cu值介于-1.296至-1.679 eV時,苯氧自由基生成量最豐;而BA與硝基酚因EHOMO-ORG-εd-Cu值最低,無法自發向CuO供電子,自由基生成極少。苯氧自由基在觸發SAHF過程中的關鍵作用進一步得到以下佐證:多數取代苯的苯氧自由基信號強度與其降解速率常數(kobs)呈顯著正相關(圖5e)。此外,取代基位置亦顯著影響降解效率(圖5f)。總體而言,SAHF過程可廣泛適用于多種污染物-氧化劑-催化劑體系,其有機物降解性能受反應條件決定。

圖5:不同類型有機物在CuO/H2O2體系中的降解規律

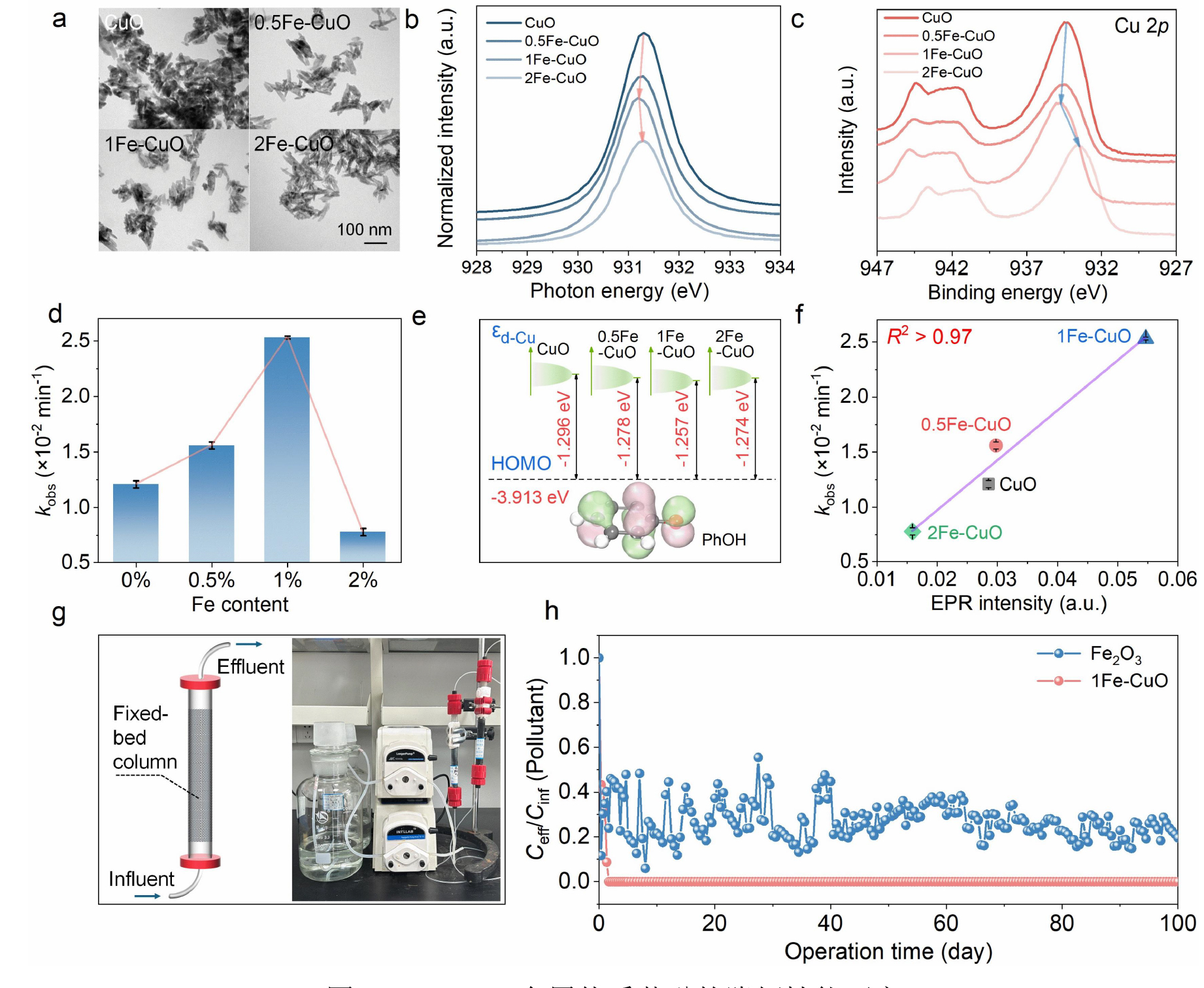

通過構建Fe-Cu雙金屬氧化物催化劑以提升Cu價態,從而增強對吸附有機物的電子捕獲能力。如圖6a-c所示,Fe摻雜未改變催化劑的納米棒形貌,但顯著調控了其化學結構。XPS與XAS結果表明,隨著Fe含量從0%增至2%,Fe的價態持續降低,而Cu價態先升后降(圖6b-c),證實了Cu與Fe位點間的強電子相互作用。與預期一致,具有最高Cu價態的催化劑(1Fe-CuO)展現出最優的H2O2活化與苯酚降解性能(圖6d)。1Fe-CuO具有最大的EEHOMO-ORG-εd-Cu值(-1.257 eV,圖6e),表明其更易通過LMCT觸發苯氧自由基生成。此外,苯氧自由基生成量與苯酚降解動力學呈線性正相關(R2>0.97,圖6f),證實Fe摻雜CuO催化劑均能發生SAHF反應。值得注意的是,1Fe-CuO的苯酚降解速率較Fe2O3提升14倍,H2O2利用效率(η=38.8%)提高151倍,凸顯SAHF過程相較于傳統類Fenton反應的顯著優勢。1Fe-CuO/H2O2體系在實際湖水(外加2 mg/L苯酚)處理中展現出高效率和強穩定性。在填充式反應柱連續運行100天期間,該體系始終保持100%苯酚去除率(圖6h),而Fe2O3/H2O2體系出水中仍殘留大量苯酚,進一步印證SAHF過程的巨大優勢。

圖6:Fe-Cu雙金屬體系苯酚的降解性能研究

總結與展望

本研究基于CuO催化劑提出自激活非均相Fenton(SAHF)技術,該過程中表面累積的芳香污染物及其氧化中間體非但不會掩蔽催化活性位點,反而可被活化成為H2O2活化的新活性位點,從而實現污染物自加速降解。該技術可在顯著降低氧化劑用量的前提下實現污染物高效穩定降解。值得注意的是,LMCT過程受污染物特性調控,故SAHF技術適用于去除含供電子基團的芳香化合物,例如廢水和自然水體中廣泛存在的藥物與個人護理品、農藥等污染物。而對于缺電子污染物,未來可將該技術與其他水處理工藝相耦合,發揮協同增效作用。例如,與傳統Fenton/臭氧氧化工藝組合,利用·OH誘導缺電子污染物羥基化生成更易被SAHF降解的產物。總體而言,SAHF技術的發現有望推動高級氧化水處理技術向更高可持續性方向革新升級。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn