- 首頁

- 資訊

【全國重點實驗室】吉林大學 無機合成與制備化學全國重點實驗室

來源:化學加公眾號 2025-03-08

導讀:自2022年以來,全國已經完成醫(yī)藥、能源、工程等多個領域全國重點實驗室重組,2025年以來多個化學領域國家重點實驗室相繼完成重組更名,化學加特別整理匯總化學相關領域全國重點實驗室,供大家參考。吉林大學化學學院建有兩個全國重點實驗室:無機合成與制備化學全國重點實驗室、超分子結構與材料全國重點實驗室。

一、實驗室簡介

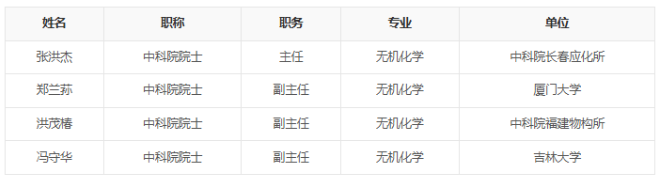

無機合成與制備化學全國重點實驗室(以下簡稱“實驗室”)于2001年獲科技部批準建設,前身為1993年成立的無機水熱合成教育部重點實驗室。徐如人院士擔任首任實驗室主任,馮守華院士、霍啟升教授歷任實驗室主任。現(xiàn)任學術委員會主任為張洪杰院士,實驗室主任為李廣社教授。實驗室以國家重大戰(zhàn)略需求為導向開展核心技術攻關,構建了基于凝聚態(tài)化學、原子分子器件與分子工程學的無機合成與制備科學體系,教育科技人才工作成果顯著。

實驗室全力打造高水平教育科研平臺,現(xiàn)建有教育部納微構筑化學國際合作聯(lián)合實驗室、科技部未來科學國際聯(lián)合研究中心、吉林省新型無機固體功能材料國際科技合作重點實驗室、吉林大學復合材料研究院等國際交流合作與產學研融合平臺;現(xiàn)已形成2個國家自然科學基金創(chuàng)新群體、1個教育部創(chuàng)新團隊、1個科技部重點領域創(chuàng)新團隊和1個“全國高校黃大年式教師團隊”;建有1個基金委“分子篩催化材料的分子工程學”基礎科學中心和2個高等學校學科創(chuàng)新引智基地。

實驗室主動對接國家重大戰(zhàn)略需求,承擔多項國家和省部級研究任務,包括1個基金委重大項目和5個國家重點研發(fā)計劃項目,在功能體系的分子工程學、水熱與溶劑熱合成化學、新型微孔晶體及微孔晶體單晶、低維磷酸鹽材料、固體強關聯(lián)材料、無機主客體組裝以及新型催化材料等領域取得了多項重大和突破性研究成果,曾獲國家自然科學二等獎3項、三等獎2項。

實驗室不斷夯實無機化學領域人才高地建設,現(xiàn)有固定人員63人,其中,國家級人才18人,包括:中國科學院院士3人(徐如人、馮守華、于吉紅);國家科技領軍人才、教育部特聘教授、國家杰出青年科學基金獲得者等國家級領軍人才5人;國家“四青人才”10人。現(xiàn)有400余名博士、碩士研究生及博士后在實驗室學習工作。

實驗室切實加強科技創(chuàng)新和科研服務保障。現(xiàn)有占地1萬余平方米的科研實驗基地和總值逾2億元的先進儀器設備,包括完整的譜學表征、綜合物性測量系統(tǒng)、高壓反應裝置、場發(fā)射透射電子顯微鏡,場發(fā)射掃描電子顯微鏡、X射線單晶衍射儀、X射線光電子能譜儀、聚焦離子/電子雙束系統(tǒng)、脈沖激光沉積系統(tǒng)、分子束外延系統(tǒng)、液相色譜質譜聯(lián)用儀、高分辨NMR譜儀、超導量子干涉儀等。

未來,實驗室將肩負“科技創(chuàng)新國家隊”的示范引領作用,聚焦化學領域關鍵科學問題,圍繞原子分子尺度創(chuàng)制先進無機功能材料,開展原子分子器件、分子工程學等領域的前瞻性、原創(chuàng)性基礎研究;研發(fā)具有自主知識產權的定向合成新裝備,促進凝聚態(tài)化學學科的跨越發(fā)展和國際引領,打造國際化的高層次人才培養(yǎng)和高水平科學研究基地。

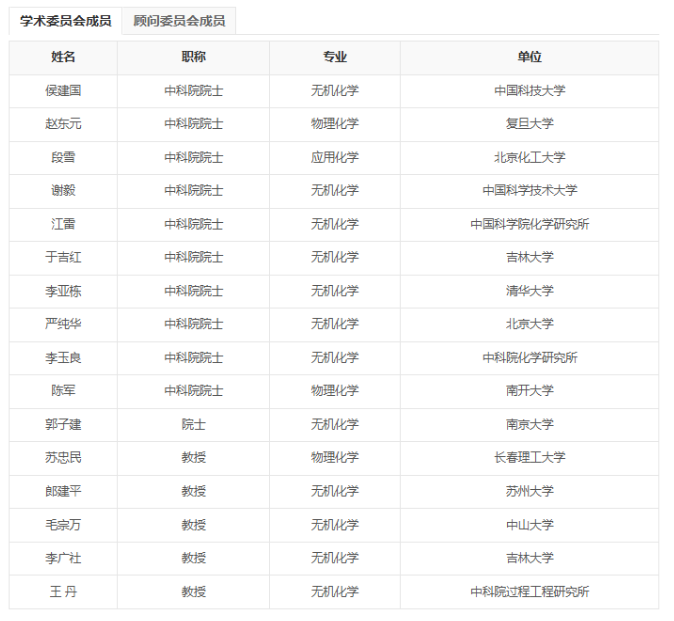

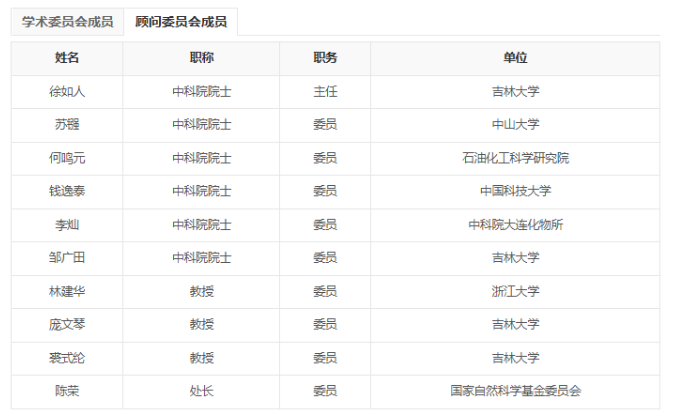

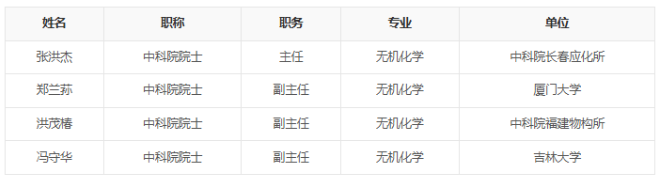

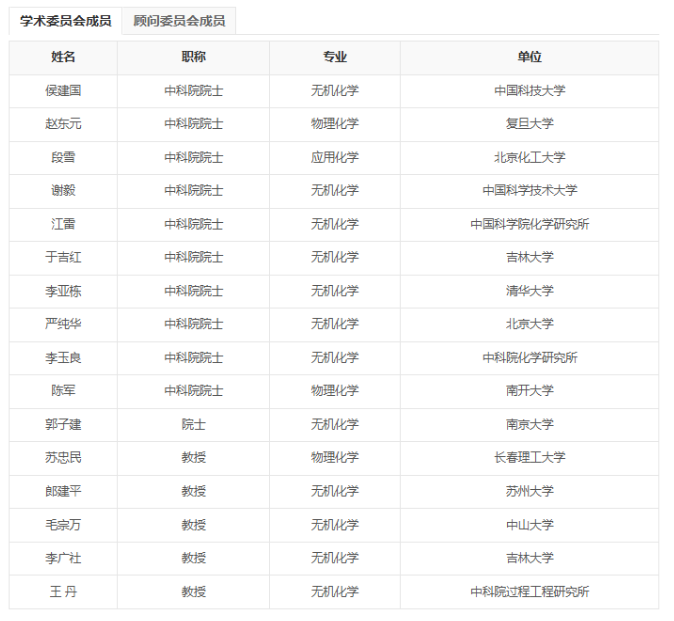

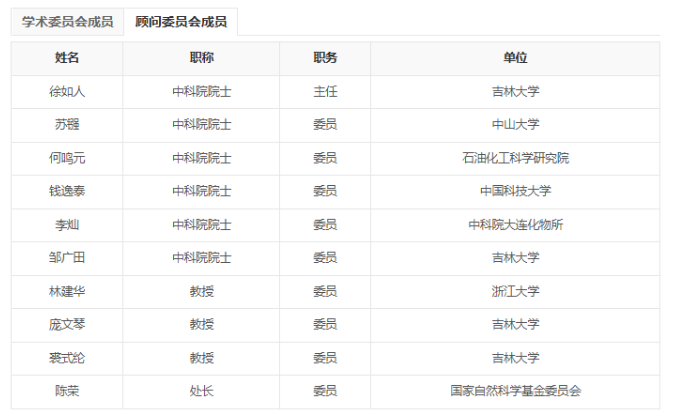

二、學術委員會

三、科研團隊

四、研究方向

無機合成與制備化學全國重點實驗室根據(jù)國家目標和學科自身發(fā)展需要,倡導原始創(chuàng)新研究,建設高水平研究平臺和凝聚高素質研究團隊,開展了卓有成效的工作。自成立以來,實驗室已經開展了數(shù)以百計的基本原理和應用的研究,承擔了由國家和省部級單位主辦的包括國家攀登計劃,國家973項目,國家863項目,國家基金委創(chuàng)新研究群體,國家自然科學基金,國家杰出青年科學基金,高等學校創(chuàng)新引智計劃,教育部長江學者創(chuàng)新團隊,教育部新世紀優(yōu)秀人才計劃,吉林省杰出青年基金等重大項目。實驗室的研究領域主要包括以下幾個方面:

無機合成、制備和組裝的方法學

無機固體功能材料的合成與制備

分子工程學與設計合成

水熱合成化學

分子篩與先進材料

催化與功能材料

無機有機雜化材料

主-客體化學與物理

納米材料

無機合成與制備的機制與理論

無機固體化學

高壓合成化學

微孔與介孔材料

五、吉林大學化學學院

吉林大學化學學院的前身是東北人民大學化學系,始建于1952年,由老一代化學家蔡鎦生院士、唐敖慶院士、關實之教授、陶慰孫教授等人親手創(chuàng)建。2000年6月,吉林大學、吉林工業(yè)大學、白求恩醫(yī)科大學、長春科技大學、長春郵電學院合并,組建成立了新的吉林大學。次年5月,新吉林大學進行院系整合,由來自五所大學化學學科的師生員工組成了化學學院。2018年11月,理論化學研究所并入化學學院。在七十余年教學與科研的實踐中,吉林大學化學學院逐步形成了群體協(xié)作的團隊作風,求實創(chuàng)新的工作理念,腳踏實地的科學精神和珍惜學院集體榮譽的優(yōu)良傳統(tǒng)。化學學院師資力量強大,教學與科研設施先進,在國內外享有良好的聲譽和較高的學術地位,目前已成為我國化學高級人才培養(yǎng)基地與科學研究中心。化學學院現(xiàn)有專職教師325人(博士生導師164人),在校本科生1185人,研究生2016人。設有化學、高分子材料與工程、材料化學、應用化學、化學工程與工藝5個本科專業(yè),化學、材料與化工共2個碩士專業(yè),以及化學、材料與化工共2個博士專業(yè)。化學學院是我國首批一級學科博士學位授權單位,首批博士后科研流動站。在教育部全國學科評估中,2007年吉林大學化學學科被評為一級學科國家重點學科;2012年吉林大學化學學科排名第四;2017年吉林大學化學學科被評為A級學科,并入選國家“雙一流”建設學科。2025年1月科睿唯安最新發(fā)布的全球ESI化學學科排名中,吉林大學位列第18位,進入ESI前萬分之一學科;2024年發(fā)布的自然指數(shù)顯示化學學科排在全球第11位。化學學院建有無機合成與制備化學全國重點實驗室、超分子結構與材料全國重點實驗室、納微構筑化學國際合作聯(lián)合實驗室、高性能聚合物合成技術國家地方聯(lián)合工程實驗室、長春化學研究省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、特種工程塑料教育部工程研究中心、有機聚合物光電材料教育部工程研究中心、特種工程塑料教育部重點實驗室、微結構化學國際聯(lián)合研究中心、未來科學國際聯(lián)合研究中心等國家和部委科研平臺。學院還是國家理科基礎科學研究與教學人才培養(yǎng)基地、國家級實驗教學示范中心。化學學院高度重視人才培養(yǎng)和教學工作。現(xiàn)有各類“國字號”人才共計90余人次,包括中國科學院院士5位,外聘杰出教授8位,國家級特聘教授2位、國家科技創(chuàng)新領軍人才12位、國家杰出青年科學基金獲得者19位、教育部特聘教授8位、國家級教學名師1位、國家級“四青人才”47人次。另有國家自然科學基金創(chuàng)新研究群體3個、國家自然科學基金基礎科學中心1個、教育部創(chuàng)新團隊2個、全國高校黃大年式教師團隊1個、高等學校學科創(chuàng)新引智計劃基地3個。在1998、1999和2004年國家理科基礎科學研究和教學人才培養(yǎng)基地教學評估中,化學專業(yè)連續(xù)三次被評為優(yōu)秀人才培養(yǎng)基地,多次獲國家級教學成果獎。化學學院提倡教研相長,在培養(yǎng)大批國家需求人才的同時還承擔著重要的國家和省部級研究課題,包括“973”“863”、國家攻關、國家重點研發(fā)計劃和國家自然科學基金重大、重點項目等,取得了大量的基礎研究與應用研究成果。在量子化學計算與高分子統(tǒng)計理論,微孔晶體的定向合成與分子工程學研究,無機功能材料的水熱合成化學,超分子結構與材料研究,耐高溫特種工程塑料等領域的研究具有鮮明特色和創(chuàng)新性,在國內外產生了較大影響。多項研究成果獲得國家自然科學獎、科技進步獎以及省部級成果獎等,發(fā)表學術論文的數(shù)量和質量也不斷上升。在科研成果轉化方面成果顯著,目前已實現(xiàn)了科學儀器的批量生產及科技成果的國際合作與轉讓。化學學院積極開展國際交流與合作,近年來,化學學院有多位知名教授在國際學術會議上作大會邀請報告,在多種國際學術雜志和國際學術機構中任職,并成功主辦了多次國際學術會議。化學學院與美國、英國、德國、加拿大、西班牙、日本、法國、韓國等國家及港澳臺地區(qū)著名大學始終保持著廣泛的聯(lián)系與合作。化學學院注重學生綜合素質的培養(yǎng),提倡德才兼?zhèn)洌粌H樹立勤奮好學、嚴謹創(chuàng)新的優(yōu)良學風激勵學生奮進,同時還開展豐富多彩的課余文化生活陶冶學生情操。為鼓勵學生爭優(yōu)創(chuàng)先,幫助貧困學生完成學業(yè),學院設立了多種獎、助學金。近幾年,化學學院69%以上的本科畢業(yè)生被保送或考取國內外大學的研究生進一步學習和深造,其他的多就業(yè)于高等院校、科研單位、科技公司、國內外企業(yè)和國家機關等單位。學院鼓勵研究生直接參與國際前沿課題的研究,使其在科學作風、學術思想和科研能力等方面得到全面的培養(yǎng)和鍛煉。同時通過舉辦博士生學術論壇和組織參加國內外的學術會議等,使研究生在知識面和科學視野等方面得到進一步拓展,提高國際競爭力。化學學院的畢業(yè)生以其基礎牢、素質高、創(chuàng)新能力強而受到社會的普遍認同。七十余載,化學學院上下同心,勵精圖治,團結、求實、向上,取得了可喜的成績,學科的發(fā)展水平已處于國內一流化學學科的行列。如今,化學學院這個大家庭正在博采眾長,廣納賢良,以勃發(fā)的生機,闊步向前,為早日躋身于世界一流化學學科前列而不懈奮斗!(數(shù)據(jù)截止日期:2025年2月)

https://synlab.jlu.edu.cn/introduction

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn