背景介紹

隨著可穿戴電子設備和新能源汽車的飛速發展,傳統的鋰離子電池不再能夠滿足快速發展的能源市場的需求。而Li-S電池由于具有顯著的高理論比容量和能量密度被研究人員廣泛認為是下一代二次電池的重要競爭者。面對Li-S電池穿梭效應,體積膨脹,低導電率等問題,設計和合成一種具有優良催化活性位點和良好空間約束結構的新型硫載體是非常必要的。金屬有機骨架(MOF)具有可調節的孔隙結構、超高的比表面積和豐富的活性位點,有利于電解質的滲透和離子/電子的擴散,被認為是最有前途的硫宿主材料之一。然而,由于原有的MOF材料導電性不足,電化學穩定性不高,往往在物理捕獲、化學吸附和催化多硫化物的能力方面受到限制。因此,我們通過進一步調整MOF材料的電子態,并將MOF與高導電性的碳襯底結合構建陽離子/陰離子缺陷,使材料表現出預期的形貌和電化學性能。

成果簡介

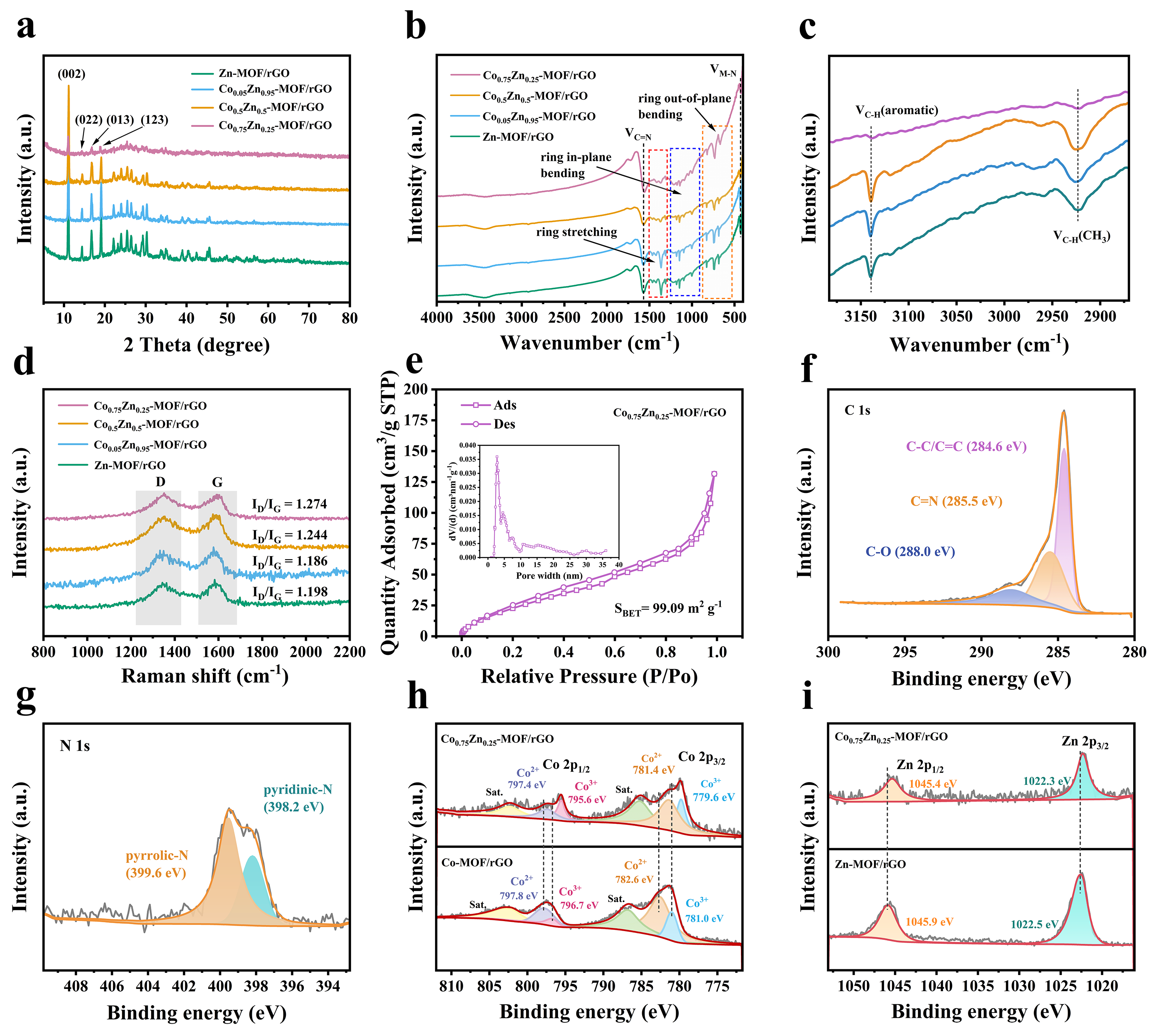

研究人員以GO作為基底,通過一步水熱法在其上合成的二維超薄、富缺陷的鈷鋅異質金屬有機骨架復合材料(Co0.75Zn0.25-MOF/rGO)。通過控制原料配比,以及水熱溫度和時間,可以誘導產物在GO上形成超薄的二維結構并有效地防止rGO片的自聚集。石墨烯的高比表面積提高了MOF材料的導電性和結構完整性,從而促進了二維MOF的生長。同時,通過鈷鋅雙金屬中心比例微調,形成了短程無序結構調節了CooxZn1-x-MOF的電子性質,進而產生更多的活性位點,有利于增強LiPSs作為硫宿主的吸附和催化作用。在系列復合材料中,Co0.75Zn0.25-MOF/rGO表現出了最優異的LiPSs吸附和催化活性。在0.2 C且E/S比為12.56 μL mg-1條件下,循環250次后獲得了649.69 mA h g-1的高比容量。這項工作加深了我們對缺陷MOF的控制設計的認識,調節了它們的結構-活性相關性。

圖文導讀

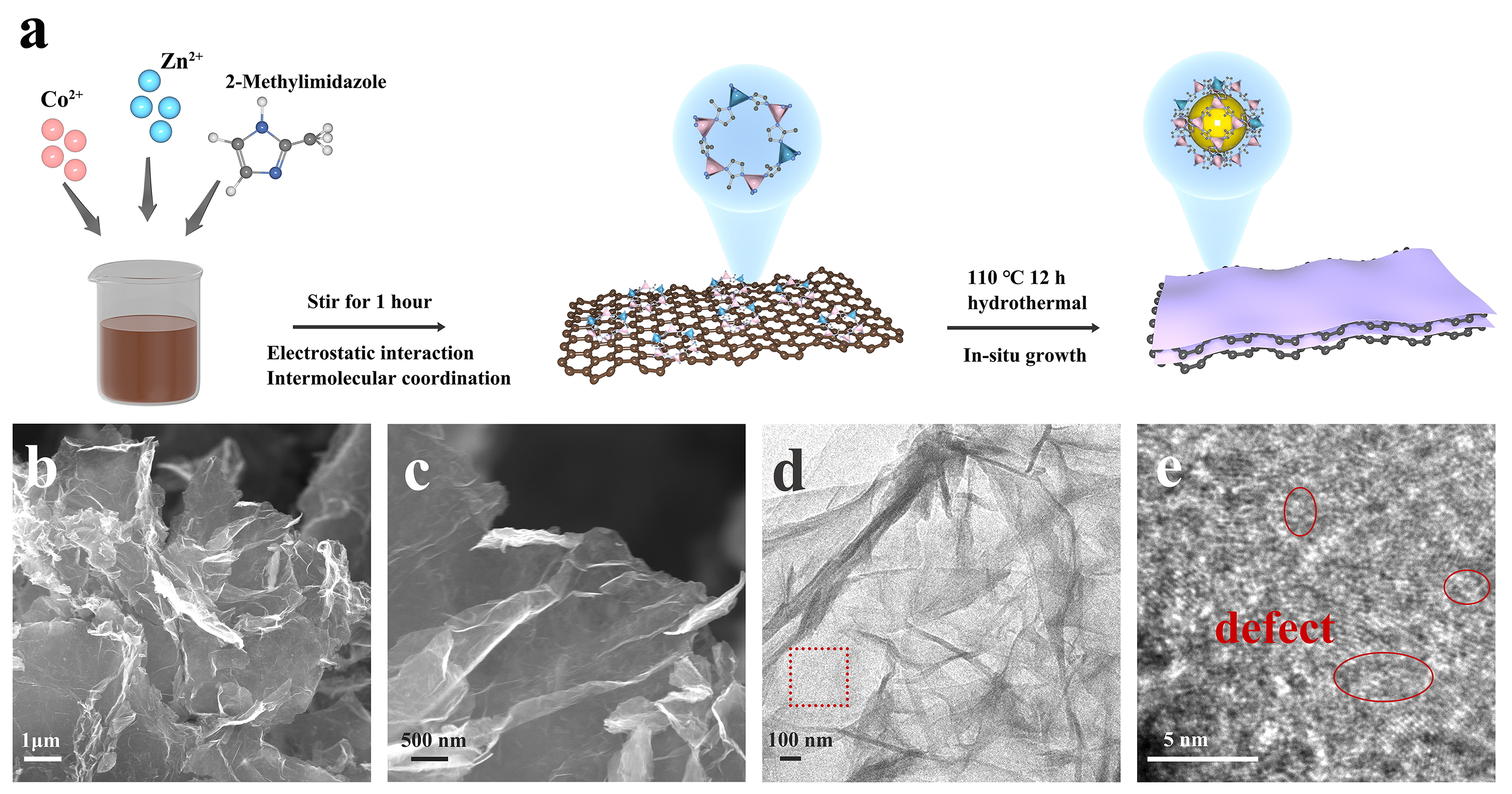

圖1展示通過水熱法在rGO上合成的超薄、富缺陷鈷鋅雙金屬有機骨架復合材料(CoxZn1-x-MOF/rGO)。首先,Co2+和Zn2+通過靜電相互作用與氧化石墨烯(GO)結合。隨后,2-甲基咪唑與GO上的Co2+和Zn2+發生配位反應,形成二維MOF結構。該材料的SEM和TEM圖像證實了其超薄結構和缺陷的存在。

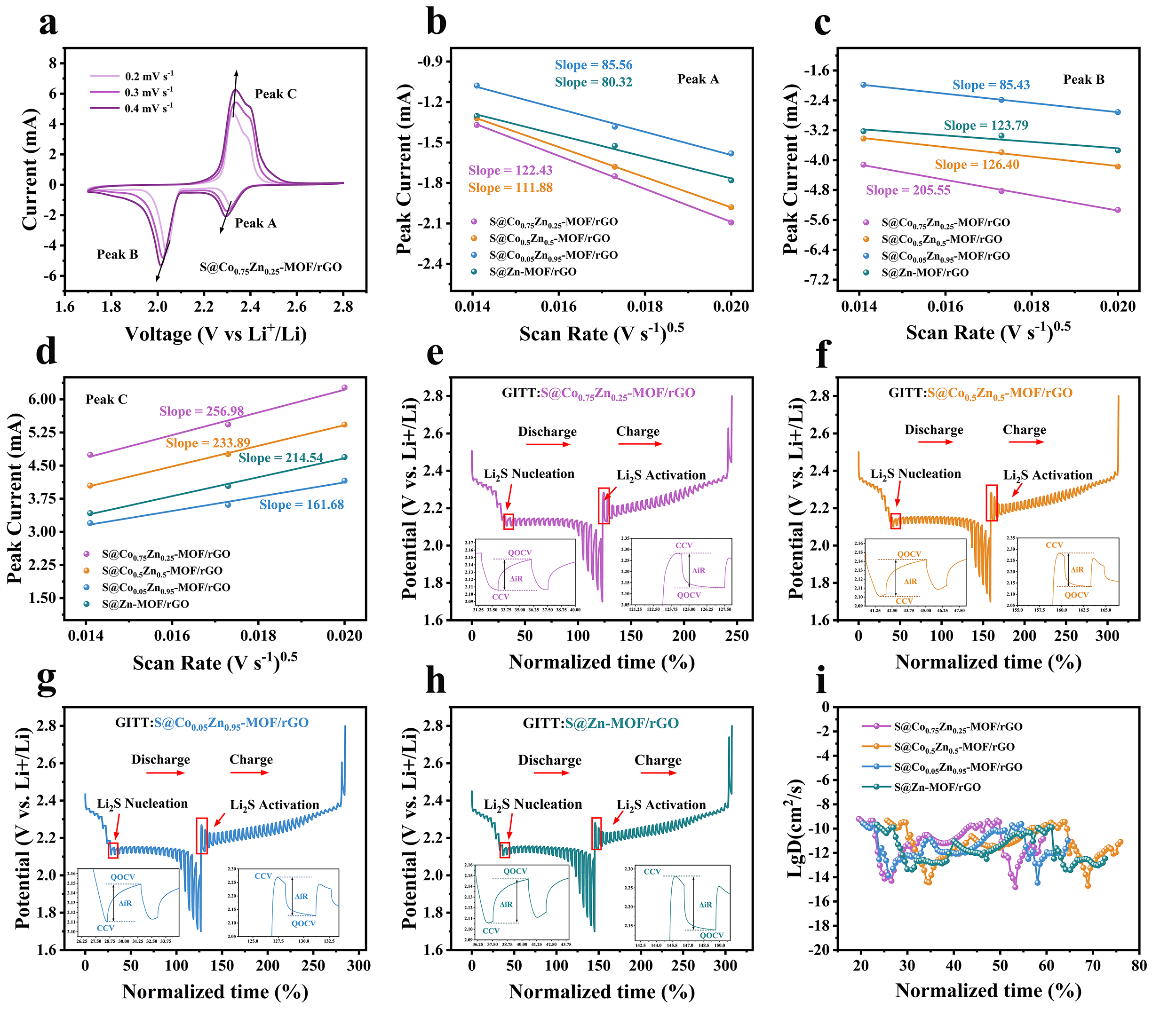

Figure 3. CV curves (a) and linear fitting of the peaks (b) A, (c) B and (d) C of S@Co0.75Zn0.25-MOF/rGO cathode. GITT voltage profiles of (e) S@Co0.75Zn0.25-MOF/rGO, (f) S@Co0.5Zn0.5-MOF/rGO, (g) S@Co0.05Zn0.95-MOF/rGO and (h) S@Zn-MOF/rGO cathodes at 0.1 C, and (i) the corresponding lithium ions diffusion coefficient of these cathodes.

圖3展示了S@Co0.75Zn0.25-MOF/rGO電極在Li-S電池中的優異的動力學性能。在不同倍率下的CV測試中S@Co0.75Zn0.25-MOF/rGO電極中Li+的擴散速度明顯最快,且在GITT測試中S@Co0.75Zn0.25-MOF/rGO電極Li2S沉淀和分解的內阻明顯最小。

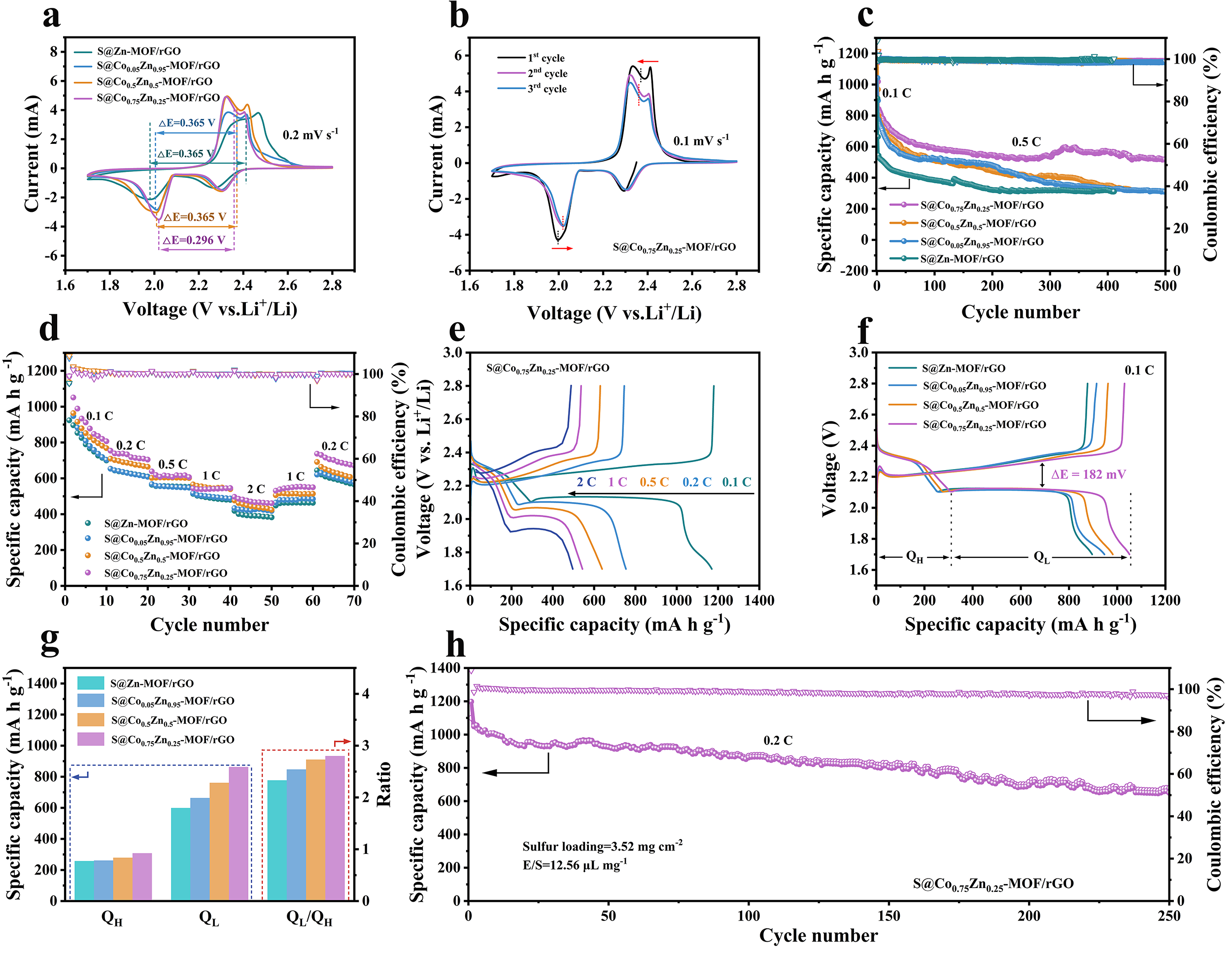

圖4展示了S@Co0.75Zn0.25-MOF/rGO電極組裝成Li-S全電池中的電化學性能。在1.7-2.8 V的電壓范圍內,S@Co0.75Zn0.25-MOF/rGO陰極顯示出明顯的峰電位變化且擁有最小的氧化還原電位間隙。在0.5 C下循環350圈后,仍能保持570.95 mA h g-1的比容量,表現出良好的儲硫性能和優異的穩定性。

總之,我們通過一步水熱法構筑了二維超薄結構的Co0.75Zn0.25-MOF/rGO缺陷復合材料,rGO基體不僅減輕了MOF固有的導電性低和結構不穩定性,而且缺陷MOF在rGO上的原位生長使硫與基體之間的接觸最大化。在Li-S 電池中,二維超薄Co0.75Zn0.25-MOF/rGO缺陷硫宿主材料不僅有效緩解了充放電過程中硫的體積變化,還防止了電極材料結構的破壞,而且提高了更多的LiPSs吸附和催化活性位,促進了硫與多硫化鋰的原位催化轉化和鋰離子的快速傳輸。隨后,S@Co00.75Zn0.25-MOF/rGO電極在一系列電化學測試下表現出最小的間歇電位、出色的放電容量和優異的循環性能,證明了鈷鋅雙金屬MOF的催化活性,從而提高了Li-S電池的循環壽命、能量密度和整體性能,有望促進超薄缺陷MOF碳基復合材料的在鋰硫電池上的應用,進而推動Li-S電池的發展。

作者簡介

(1)董玉濤,理學博士,河南農業大學理學院應用化學系副教授,拔尖人才,校聘教授、碩士生導師。2019年7月博士畢業于鄭州大學化學學院。在能源材料及能源化學領域,主要致力于動力電池相關儲能材料的研究,重點開展了新型鋰/鈉離子電池電極材料、鋰硫電池關鍵材料與器件功能導向設計、可控構筑和構效關系等方面的工作。近五年以第一作者或通訊作者在 Chem. Sci., J. Energy Chem., Chem. Eng. J., J. Colloid Interface Sci., Nano Res., Inorg. Chem. Front.等高水平期刊發表SCI 論文30余篇(2023高被引論文1篇),H指數18;申請國家發明專利10項,其中已授權9項;主持河南省自然科學基金面上項目、省科技攻關項目及河南農大拔尖人才啟動基金等。

更多詳情:https://www.x-mol.com/groups/dong_yutao;https://www.scholarmate.com/P/DongYT

(2)馬詩喻,理學博士,河南工程學院,化工與印染工程學院,講師。2022年6月博士畢業于鄭州大學化學學院。以第一和通訊作者在 J. Energy Chem、ACS Appl. Mater. Interfaces、Chem. Commun、Chinese Chem Lett 等期刊上發表 SCI 論文 12篇。這些工作中所提出的一些反應機理,結論或相關示意圖等已被 Nature(IF=64.8), Energy Environ. Sci. (IF=32.5), Electrochemical Energy Reviews(IF=31.3)等頂級期刊上發表的工作所引用。

(3)張建民,理學博士,鄭州大學教授,博士生導師。主要人事能源電化學,材料電化學,電催化,新型功能材料的研究工作。主持國家自然科學基金(2項)、河南省自然科學基金、河南省科技攻關重點項目等10余項。《大學化學》編委,河南省化學會常務理事。在Chem. Sci., J. Energy Chem., J. Mater. Chem. A 等主流學術期刊發表SCI論文200余篇。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn