背景介紹

尿素是全球應用最廣泛的氮肥,在提高農作物產量和保障全球糧食供應方面發(fā)揮著至關重要的作用。然而,尿素的工業(yè)化合成需要先通過哈伯法合成氨,再經Haber-Meiser工藝將氨轉化為尿素,即CO2與NH3反應生成氨基甲酸銨后脫水生成尿素,該反應需要高溫(~200 °C)高壓(~210 bar)的苛刻反應條件,高度依賴化石燃料,不僅能耗極高,而且每生產一噸尿素排放約910 kg CO2,帶來嚴重的環(huán)境負擔。隨著能源消耗和環(huán)境可持續(xù)性問題日益凸顯,開發(fā)可再生能源驅動的尿素合成策略對于降低生態(tài)影響、提高農業(yè)生產效率具有重要意義。電催化CO2與NO3-偶聯(lián)提供了一種可持續(xù)的尿素合成替代方案。但是該反應涉及復雜的16電子轉移過程和多步反應路徑,C-N偶聯(lián)動力學較為受限。此外,反應體系中存在多種競爭性副反應,導致轉化選擇性降低,尿素產率受限。銅基催化劑在CO2還原反應和NO3-還原反應中均表現(xiàn)出較高的催化活性,但由于CO2和NO3-在銅催化劑表面隨機吸附,關鍵中間體的空間分布較遠,不利于C-N鍵的形成,導致副產物(如CO、NO2-)的生成,降低了尿素合成的效率。因此,合理的催化劑設計至關重要,以促進CO2和NO3-的相鄰吸附與活化助力高效C-N偶聯(lián)。研究表明,Cud+位點可以通過穩(wěn)定*CO中間體提高C2+產物的選擇性,同時能夠促進NO3-的吸附和活化,削弱N-O鍵并加速NH3的生成。因此,Cud+位點有望通過引導CO2和NO3-的鄰近吸附來提升尿素的合成選擇性。盡管摻雜、缺陷工程和表面修飾等方法已被用于構筑Cud+位點,但這些策略往往增加了催化劑的成分復雜性,使得活性位點的精確識別變得困難。相比之下,氧的較高電負性使得氧化物衍生銅中的殘余晶格氧可以自然誘導Cud+位點的形成,從而提供了一種更為簡單且高效的策略來增強C-N偶聯(lián)。

本文亮點

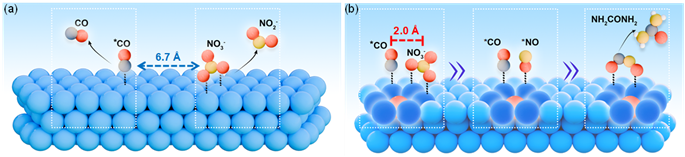

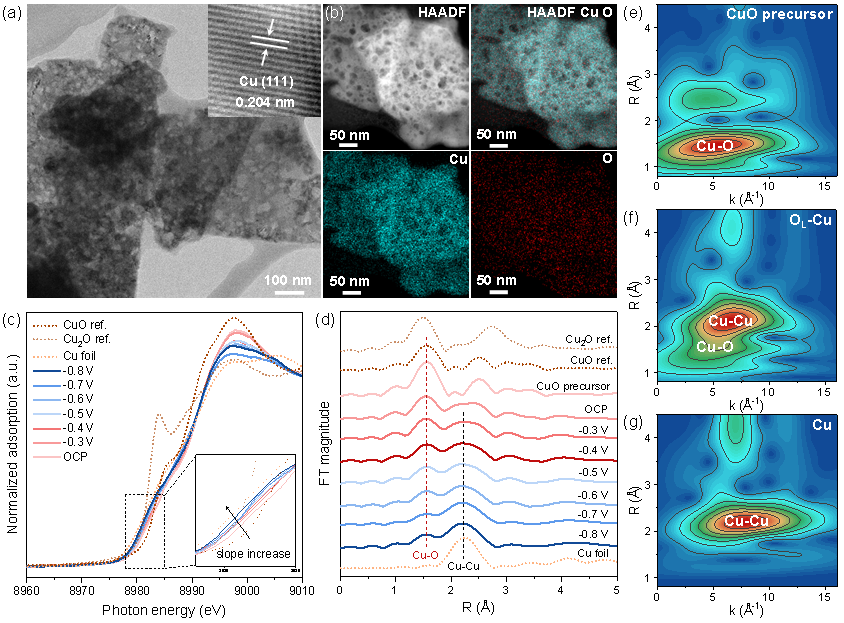

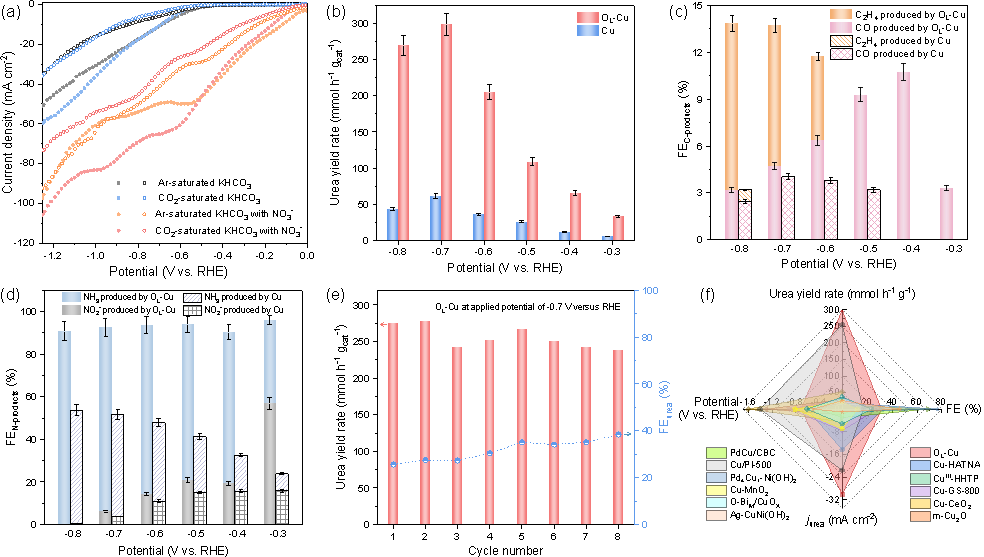

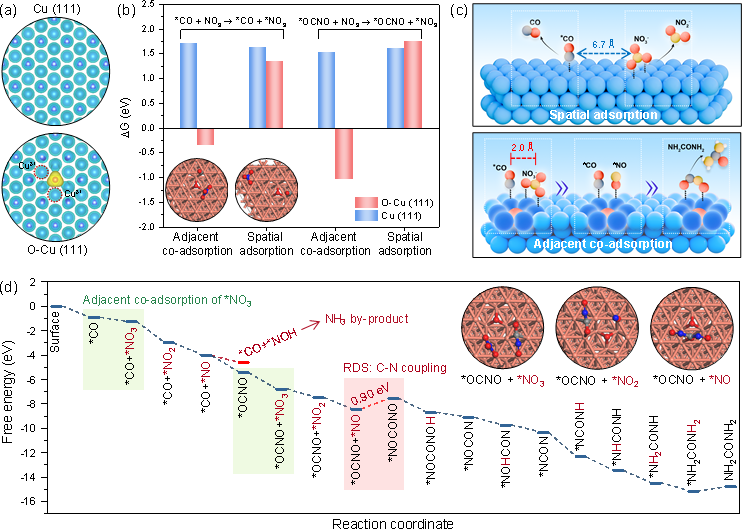

(1)本研究基于O比Cu更高的電負性,利用氧化物衍生的銅納米片(OL-Cu)中的殘余晶格氧調控電子重新分配,激活相鄰的銅原子,自然生成缺電子銅(Cud+)位點,促進CO2與NO3-的定向鄰位共吸附,縮短了關鍵的C和N中間物種之間的距離,加速C-N偶聯(lián)動力學,實現(xiàn)了尿素的高效電合成。

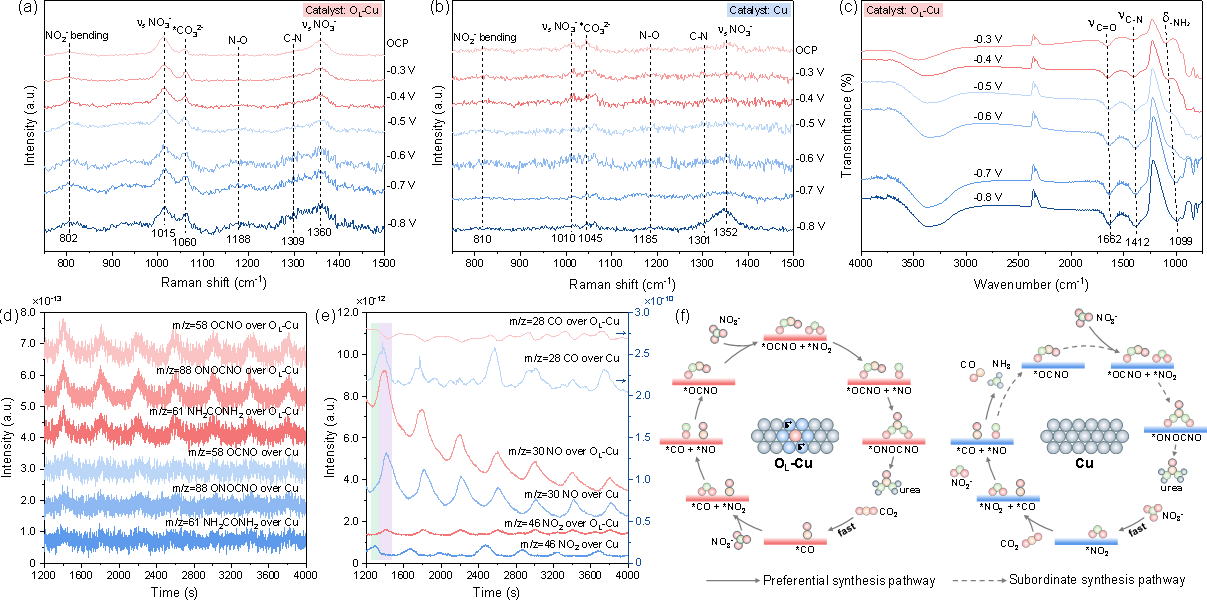

(2)原位X射線吸收光譜和拉曼光譜證實了殘余晶格氧的存在和Cuδ?位點的生成,在線差分電化學質譜結合同步輻射傅里葉變換紅外光譜檢測了關鍵中間體的生成及演變規(guī)律,結合理論計算,揭示了Cuδ?位點促進的CO2與NO3-的鄰位共吸附促進C-N偶聯(lián)反應機制。

圖文解析

結論

在本研究中,我們利用CuO前驅體電化學重構過程中的殘余晶格氧誘導的電子轉移成功構筑了缺電子銅(Cud+)位點,并系統(tǒng)研究了這些活性位點對尿素合成選擇性的影響。實驗結果結合理論計算表明,通過調控CO2和NO3-的吸附行為,Cud+位點能夠增強CO2的吸附能力并穩(wěn)定*CO中間體,從而促進NO3-在相鄰Cud+位點上的定向吸附,以更高效的反應路徑加速C-N偶聯(lián)。所構筑的OL-Cu催化劑實現(xiàn)了高達298.67 mmol h-1 g-1的尿素產率,優(yōu)于目前報道的大多數(shù)銅基催化劑。本研究強調了CO2和NO3-共吸附在尿素電催化合成中的關鍵作用,并為C-N偶聯(lián)機理提供了重要的研究見解。

作者簡介

駱靜利,深圳大學全職特聘教授、博導,加拿大國家工程院院士,中國腐蝕與防護學會會士,國家自然科學基金委外國資深學者研究基金團隊負責人。加拿大阿爾伯塔大學退休教授,曾任加拿大可替代燃料電池首席科學家。現(xiàn)任國際腐蝕理事會委員, Springer-Nature-Electrochemical Energy Reviews和Corrosion Science編委。長期從事電催化、固體氧化物燃料電池/電解池及能源存儲與轉化材料和電化學腐蝕等領域的研究,研制開發(fā)了新型固體氧化物燃料電池/電解池新工藝(如,乙烷脫氫制乙烯、CO2重整等)和新能源材料,在綠色能源和CO2捕集、利用與轉化方面也取得了眾多研究成果;同時,開展過大量有關材料腐蝕的研究,已在國際頂尖期刊Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Energy & Environmental Science,Advanced Materials, Advanced Functional Materials, ACS Catalysis等刊物發(fā)表論文400多篇。

符顯珠,深圳大學材料學院教授,博士生導師,從事電化學能源與電子材料的研究。廈門大學化學系博士畢業(yè),2008-2012年在加拿大阿爾伯塔大學材料與化工系做博士后并獲NSERC SOFC Canada 基金資助到美國伯克利國家實驗室環(huán)境能源部進行訪問研究,曾于中國科學院深圳先進技術研究院工作任研究員、博士生導師。近5年以通訊作者在Nature Catalysis, Angewandte Chemie, Journal of the American Chemical Society, Energy & Environmental Science, Advanced Energy Materials, Nano Energy, Applied Catalysis B: Environmental, Science Bulletin(科學通報)等期刊發(fā)表SCI論文100余篇。

韋曉曉,深圳大學材料學院副研究員,2020年博士畢業(yè)于湖南大學化學化工學院,2021年至2024年任深圳大學材料學院博士后。主要研究方向為電催化C-N偶聯(lián)。近年來以第一作者身份在Journal of the American Chemical Society, Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Chemical Engineering Journal等國際知名期刊發(fā)表SCI論文9篇。

劉紹慶,深圳大學助理教授,加拿大阿爾伯塔大學博士,2022年12月至今任深圳大學材料學院助理教授,主要從事電化學二氧化碳轉化和生物質增值的研究。

博士后招聘

課題組長期招收博士后,歡迎具有電催化、電池、材料合成等相關研究背景或興趣的博士生申請聯(lián)系sq.liu@szu.edu.cn, jll@szu.edu.cn。

深圳大學普通博士后稅后年薪36-40萬元,優(yōu)秀者(世界top 150大學;國內985高校;所在學科為A-及以上;發(fā)表中科院二區(qū)文章2篇及以上;)可申請“荔新獎勵計劃”,額外獎勵4000元/月,核發(fā)不超過24個月,當月申請,當月辦理。

符合條件的博士后可申請評定專業(yè)技術資格。

符合學校政策的優(yōu)秀博士后可申請教師崗位(深圳大學“荔園留菁”計劃)。

博士后在站期間可以負責人身份申請各級科研課題資助。

博士后進站,可自愿選擇落戶深圳市。

深圳市對出站博士后給予36萬元出站留深生活補助,用于科研投入或創(chuàng)業(yè)前期費用。

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn