正文

手性雜化鈣鈦礦具有優(yōu)異的手性光學(xué)與自旋性能,最近獲得廣泛的研究興趣。通過(guò)A位工程引入不同的手性有機(jī)陽(yáng)離子對(duì)手性鈣鈦礦進(jìn)行改造,這一通用策略已取得顯著進(jìn)展,但也存在一些局限,如:磁性無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)A位工程實(shí)現(xiàn)。目前構(gòu)建磁性鈣鈦礦的通用方法仍需引入磁性離子(如Cu2+、Ru3+、Ce3+等)作為B位。為獲得磁手性鈣鈦礦,需要同時(shí)開(kāi)展A位和B位工程,這阻礙了磁手性鈣鈦礦的發(fā)展。因此,需要發(fā)展一種能更靈活地引入手性和磁性的新策略。手性配體與磁性過(guò)渡金屬配位中心的結(jié)合,為耦合手性與磁性提供了新的平臺(tái)。與傳統(tǒng)有機(jī)陽(yáng)離子相比,過(guò)渡金屬配位陽(yáng)離子可以引入配合物獨(dú)特的磁性、自旋和光學(xué)特性(如d-d躍遷,重原子效應(yīng)和MLCT等)。本文基于手性環(huán)己二胺合銅(Ⅱ)配位陽(yáng)離子,構(gòu)建了鉛基磁手性鈣鈦礦R-/S-CDPB。為構(gòu)建磁手性鈣鈦礦提供了一種新策略,并揭示了R-/S-CDPB在磁-手性光學(xué)和手性自旋電子學(xué)應(yīng)用中的潛力。

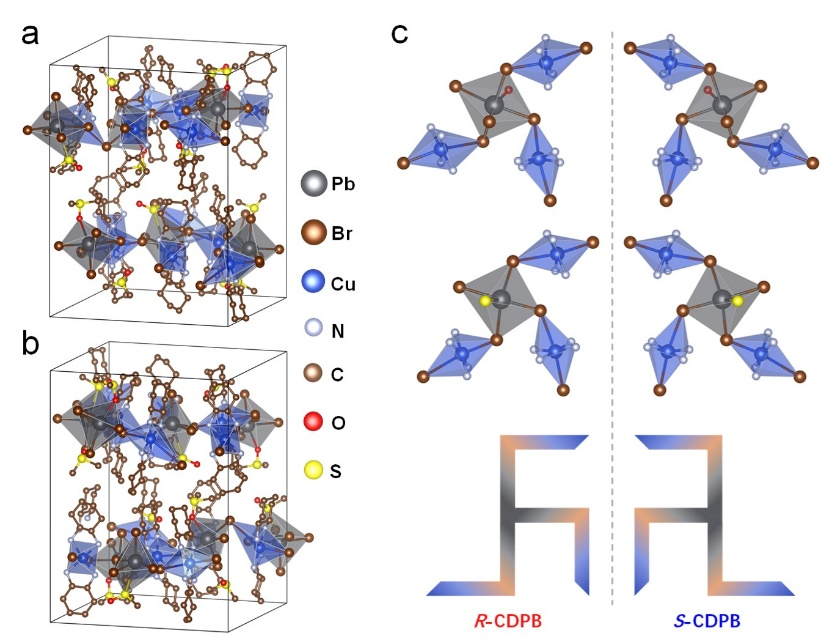

圖1. 引入過(guò)渡金屬配位陽(yáng)離子構(gòu)建磁手性鈣鈦礦的策略

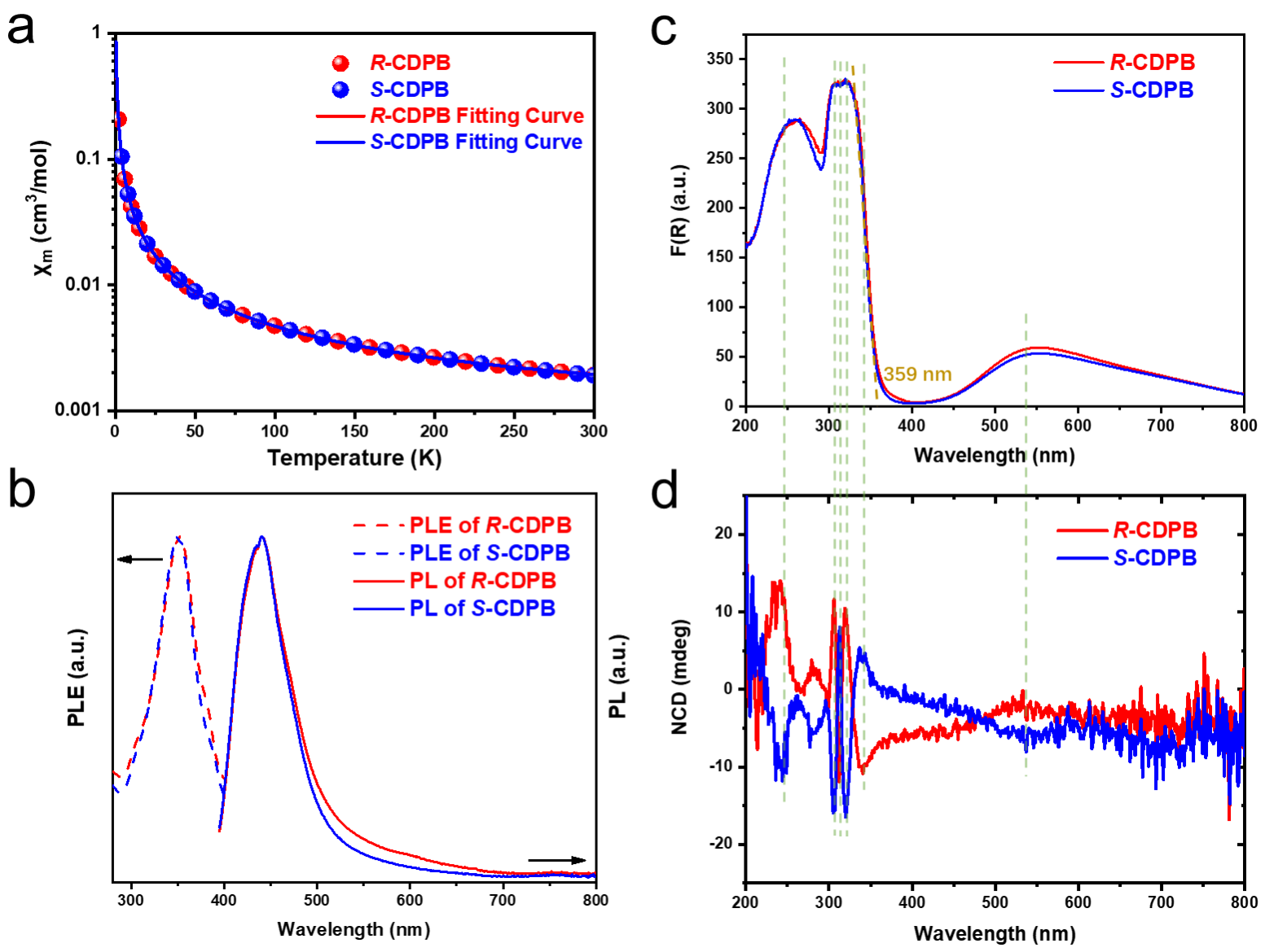

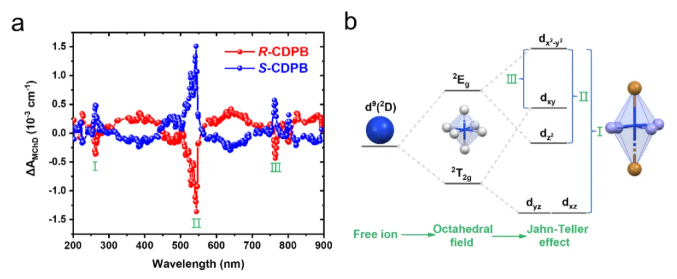

通過(guò)反溶劑法直接合成了R-/S-CDPB單晶,由于手性轉(zhuǎn)移,R-/S-CDPB中畸變的Cu(DACH)2Br2 Jahn-Teller八面體和[PbBr5X]3-(X=O或S)八面體以順時(shí)針和逆時(shí)針形式連接。這種二維手性Pb-Br-Cu面本質(zhì)上是零維鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的衍生,其中配位陽(yáng)離子作為傳統(tǒng)A位工程中有機(jī)銨的結(jié)構(gòu)替代物,Jahn-Teller相互作用取代了傳統(tǒng)零維鈣鈦礦中的氫鍵。R-/S-CDPB結(jié)晶在P212121空間群,進(jìn)一步證實(shí)了它們的手性性質(zhì)。R-/S-CDPB表現(xiàn)出順磁行為,有效磁矩約1.82 μB,帶隙約為3.45 eV,所有吸收峰均具備NCD響應(yīng),以540 nm為中心的峰歸因于Cu的d-d躍遷,并觀察到440 nm處的藍(lán)色發(fā)射。

圖2. R-/S-CDPB的晶體結(jié)構(gòu)和螺旋連接方式

圖3. 磁性和零磁場(chǎng)下的光學(xué)性質(zhì)

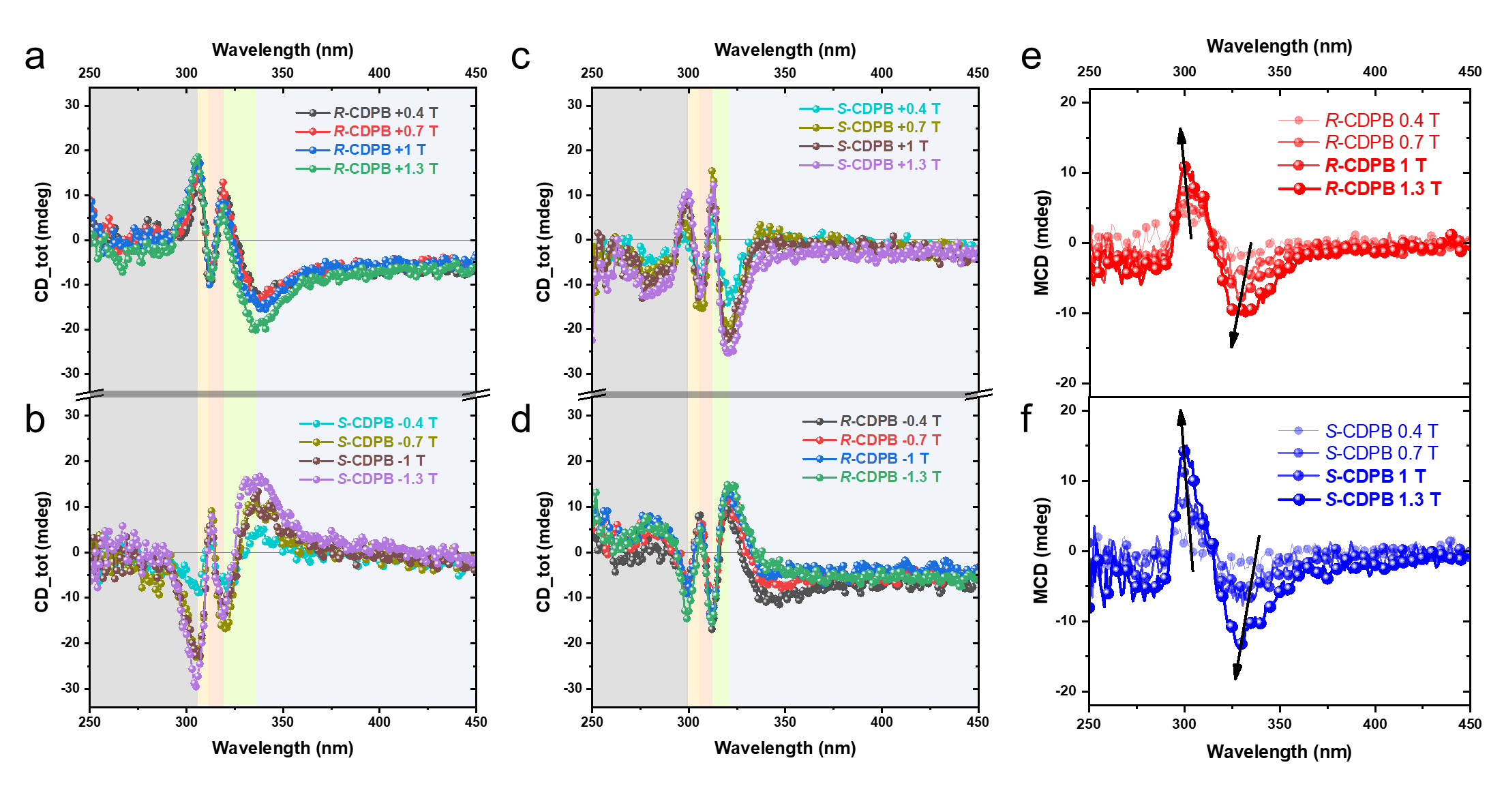

在0.4-1.3 T外磁場(chǎng)下,測(cè)量了R-/S-CDPB的表觀CD光譜。由于固有的結(jié)構(gòu)手性,同一樣品在正負(fù)磁場(chǎng)下觀察到CD_tot的不對(duì)稱特征,而正磁場(chǎng)下R-CDPB的CD_tot信號(hào)與負(fù)磁場(chǎng)下的S-CDPB的CD_tot信號(hào)鏡像對(duì)稱。在335 nm處,磁場(chǎng)對(duì)S-CDPB和R-CDPB圓二色性的調(diào)制可以達(dá)到+514%和-474%(以NCD為參考)。大的MCD響應(yīng)歸因于抗磁鉛鹵八面體的法拉第A項(xiàng)與順磁配位陽(yáng)離子的法拉第C項(xiàng)的共同貢獻(xiàn)。

圖4. R-/S-CDPB的MCD光譜

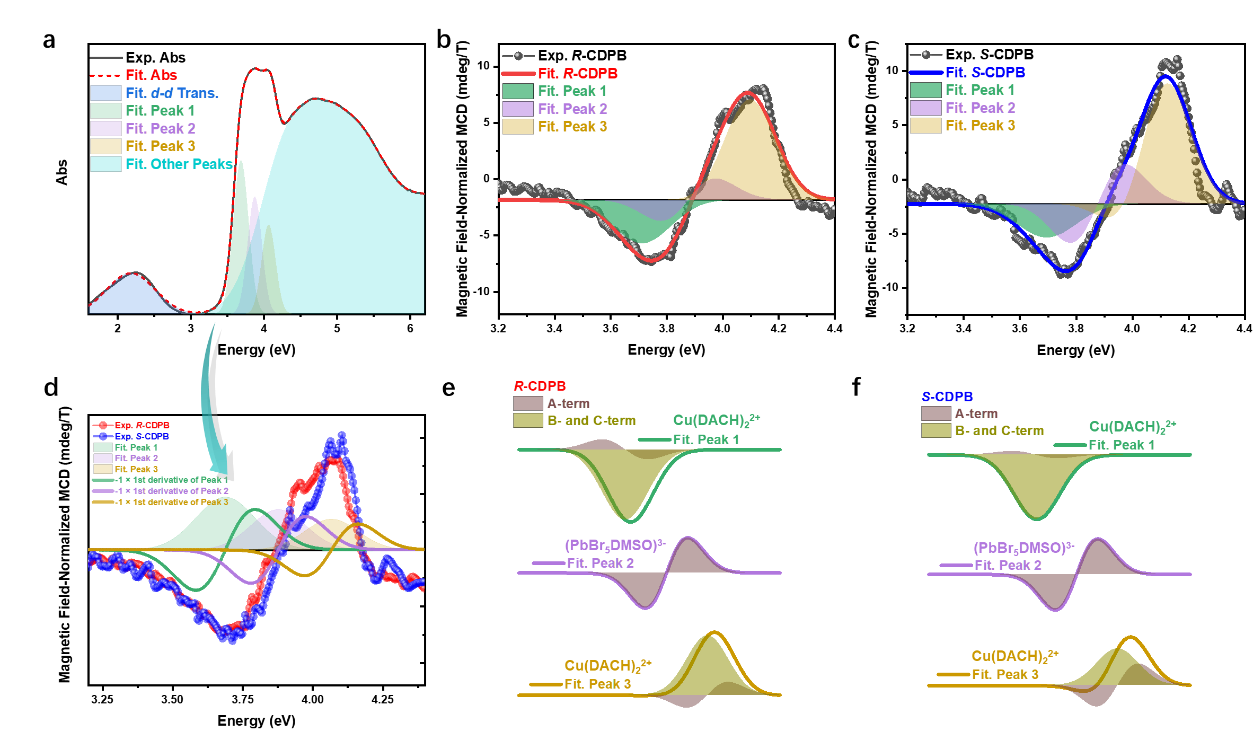

圖5. 對(duì)MCD來(lái)源的分析

最后,通過(guò)將磁場(chǎng)的方向切換為平行或反平行于光矢,測(cè)試了2 K下的磁手性二色性(MChD)光譜。R-CDPB和S-CDPB具備相反的MChD響應(yīng),僅由Cu2+的原子內(nèi)d-d躍遷決定。正如CD、MCD和MChD所揭示的,在R-/S-CDPB中觀察到紫外和全可見(jiàn)范圍內(nèi)的可調(diào)磁-手性光學(xué)效應(yīng)。

圖6.R-/S-CDPB的MChD效應(yīng)

總結(jié)

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn