近年來,上海交通大學張萬斌團隊與中國科學院上海有機化學研究所麻生明院士團隊合作,利用雙手性金屬催化在化學反應性提升和化學、區域及立體選擇性精準控制方面的強大優勢,實現了多種聯烯類化合物的高效不對稱催化轉化:高效合成了一系列高價值的含聯烯部分的非天然四取代α-氨基酸(Chin. J. Chem. 2021, 39, 1958);成功實現了挑戰性的連續和非連續立體中心的立體發散性構建(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 12622; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202305680; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202218146;J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 9241)。近日,張萬斌團隊與麻生明院士團隊再次合作,在Science期刊報道了一例配體控制的三組分組裝,使用簡單易得的芳基碘、聯烯和醛亞胺酯,高效合成含有E-和Z-三取代烯烴的對映富集的非天然α-四取代氨基酸。通過協同雙手性金屬催化策略,首次利用π-烯丙基金屬化學成功實現了烯烴構型和中心手性的完全立體控制,通過簡單改變配體的種類和構型,便可順利的獲得產物的所有立體異構體[(E,R), (Z,R), (E,S), (Z,S)]。該方案具有廣闊的底物適用范圍、良好的官能團耐受性、優異的Z-和E-選擇性以及對映選擇性。

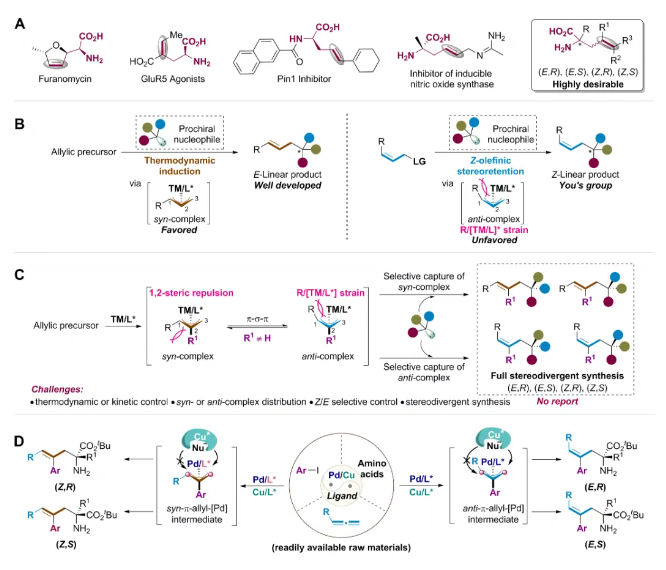

自然界中生命的起源與演化依賴于二十種天然氨基酸。而將具有潛在生物正交活性的烯烴引入到α-氨基酸中,不僅能夠極大地豐富其分子生物學效能,也為肽和蛋白質的后期快速修飾開辟了新的途徑。此外,由于烯烴可以進行多種后期轉化,這為結構多樣的非天然α-氨基酸的快速合成提供了一個強大且通用的平臺。由于具有不同立體化學(E和Z,R和S)的分子往往表現出截然不同的生物活性,因此,開發一種高效且通用的催化策略來構建含有烯烴的非天然α-氨基酸的所有立體異構體[(E,R), (Z,R), (E,S), (Z,S)]具有重大的研究意義。

長期以來,精準控制碳碳雙鍵的Z/E構型一直是有機合成化學發展中最為基礎且極具挑戰性的研究課題之一,特別是當同時實現烯烴構型和中心手性的絕對和相對立體化學控制時,無疑將挑戰性提升到了一個新的高度。在眾多烯烴合成方法中,涉及π-烯丙基金屬中間體的烯丙基化學為制備具有中心手性的E-或Z-烯烴化合物提供了一個直接的策略。然而在這類反應中由于難以精準調控所生成的烯丙基金屬中間體的熱力學和動力學性質,因此只能生成單一構型或Z/E混合構型的烯烴產物。迄今為止,通過選擇性地形成或捕獲anti-或syn-π-烯丙基金屬中間體,從而發散性地合成E-和Z-烯烴的目標尚未實現,仍然是一個亟待攻克的難題。此外,使用相同的起始原料,以完全立體發散的方式合成一系列對映富集的E-和Z-烯烴[(E,R), (Z,R), (E,S), (Z,S)]使這一目標更具挑戰性。

圖1:通過π-烯丙基金屬化學實現含三取代烯烴的非天然α-四取代氨基酸的立體發散性合成

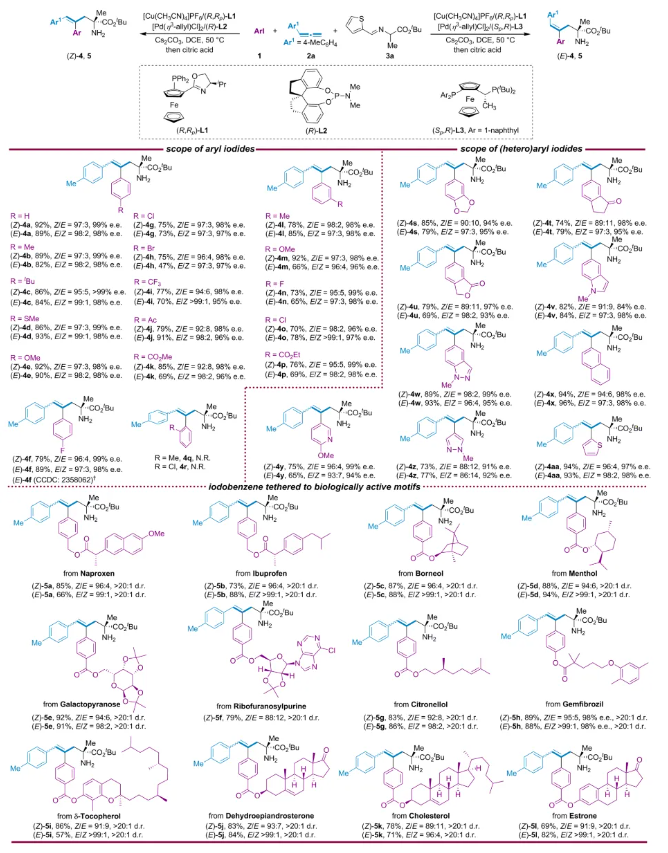

首先,作者選用碘苯1a、4-甲基苯基聯烯2a和醛亞胺酯3a作為模型底物,Cs2CO3作為堿,1,2-二氯乙烷作為溶劑,系統評估了兩種手性金屬催化劑。在Cu/(R,Rp)-L1與Pd/(R)-L2催化劑組合下,含有Z-三取代烯烴的非天然α-氨基酸(Z)-4a能以92%的產率以及97:3 E/Z和99% ee獲得。在Cu/(R,Rp)-L1與Pd/(Sp,R)-L3催化劑組合下,含有E-三取代烯烴的非天然α-氨基酸(E)-4a能以89%的產率、98:2 E/Z和98% ee獲得。在確定了最優Z-和E-反應條件之后,作者對底物普適性進行考察。如圖2所示,無論苯環的對位和間位是給電子基團還是吸電子基團,都顯示出優良的耐受性,并能以良好的產率得到相應的產物(4b-4p),同時表現出優秀的E-和Z-選擇性(96:4至>99:1 E/Z和92:8至98:2 Z/E)以及對映選擇性(95%至>99% ee)。另外,如果碘苯鄰位存在取代基(1q和1r),反應則無法進行,這可能是由于位阻的原因阻礙了碘苯的氧化加成或遷移插入過程。一系列含有雜(芳)環取代的芳基碘化物都適用于該反應,并能以良好到優秀的產率、E/Z-選擇性以及對映選擇性得到相應的產物(4s-4aa)。接下來,作者將碘苯用多種市售的藥物和生物活性分子進行修飾,包括萘普生、布洛芬、冰片、薄荷醇、吡喃半乳糖、呋喃核糖基嘌呤、香茅醇、吉非羅齊,δ-生育酚以及甾體化合物如脫氫表雄酮、膽固醇和雌酮。這些底物都能在該反應中順利轉化,以優秀的Z-和E-選擇性以及非對映選擇性(>20:1 dr)高效率地得到目標產物(5a-5l)。

圖2:芳基碘化物底物拓展

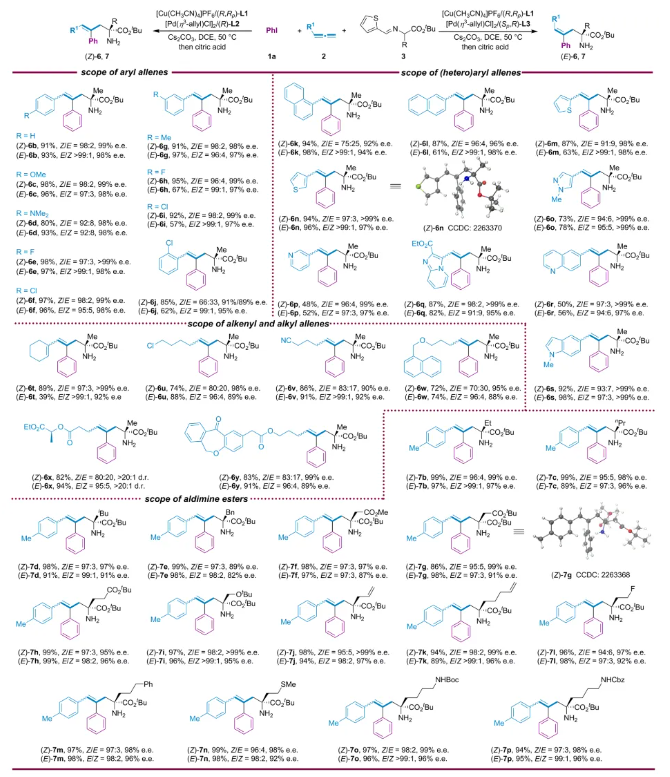

隨后,作者考察了一系列芳基和雜芳基取代聯烯2的底物適用性(圖3)。結果表明,這些聯烯底物都能順利進行反應,并以中等到高產率得到相應的E-和Z-三取代烯烴(6b-6s),具有優異的Z-和E-選擇性和對映選擇性。環己烯取代的聯烯(2t)也與該雙催化體系相容,為快速合成含有α,α-雙取代氨基酸的共軛二烯提供了有效途徑。此外,烷基取代的聯烯同樣也是該反應的有效底物,以良好的反應結果生成所需的產物6u-6y,并且沒有觀察到β-H消除副產物的形成,但是產物的Z-選擇性有所降低。

接下來,作者評估了一系列源于天然和非天然氨基酸的α-取代醛亞胺酯底物3,并以立體發散的方式成功制備了一系列新穎的含有Z-和E-三取代烯烴的非天然氨基酸(如圖3所示)。可以看到烷基和芐基取代的醛亞胺酯底物在標準反應條件下都能反應良好,高產率地得到相應的產物7b-7e,且具有良好的Z-和E-選擇性以及對映選擇性。此外,多種容易進行后期修飾且在生物活性分子中常見的官能團,如酯(3f、3g和3l)、叔丁基醚(3h)、烯丙基(3i)、氟代烷烴(3j)、硫醚(3k)、苯基(3m),烯烴(3n)和酰胺(3o和3p),都能在標準的Z-和E-反應條件下表現出良好的耐受性,并以較高的產率(86%至99%),優異的Z-和E-選擇性(97:3至>99:1 E/Z和94:6至98:2 Z/E)以及對映選擇性(87%至99% ee)生成相應的產物(7f?7p)。

圖3:聯烯與醛亞胺酯底物拓展

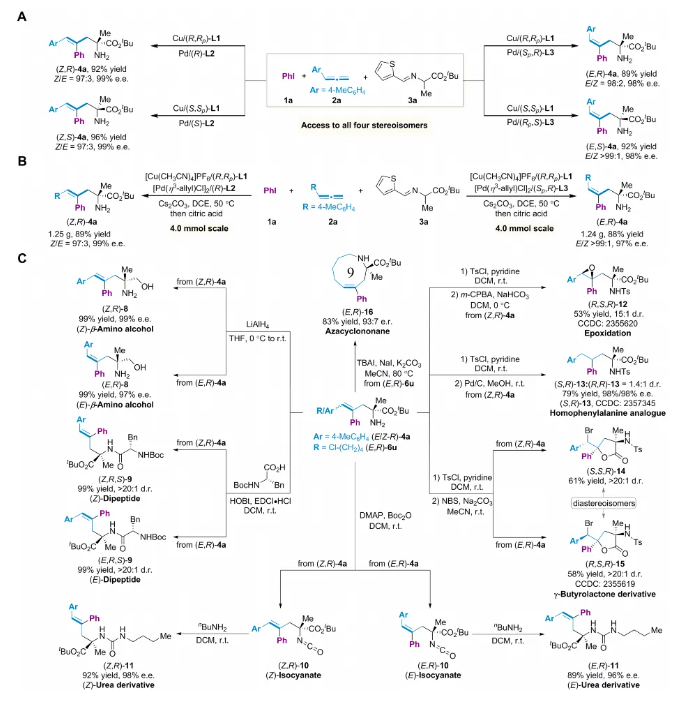

接著,作者從相同的起始原料出發,通過簡單改變配體的種類和構型變實現了目標產物4a的所有立體異構體的立體發散性合成。為了進一步驗證該產物的合成價值,作者將所得到的Z-和E-產物的氨基酸酯和C=C雙鍵部分進行了一系列轉化,合成了多種高附加值的衍生物(圖4)。首先,作者對4a的氨基酯部分進行了官能團轉化,成功地合成了一系列常規途徑難以制備的含有Z-和E-三取代烯烴的b-氨基醇8、二肽9、異氰酸酯10和脲類衍生物11。此外,作者也對產物(Z)-4a的三取代烯烴部分成功進行了烯烴環氧化和加氫。有意思的是,利用乙腈/NBS/Na2CO3體系,(Z)-4a或(E)-4a可轉化為具有多個立體中心的g-丁內酯衍生物14和15,且是一對非對映異構體,具有良好的產率和優異的非對映選擇性。最后,作者選用(E)-6u作為底物,在堿性條件下,實現了含有E-烯烴的9元含氮雜環16的高效合成。

圖4:立體發散性合成、放大量實驗及產物轉化

機理研究

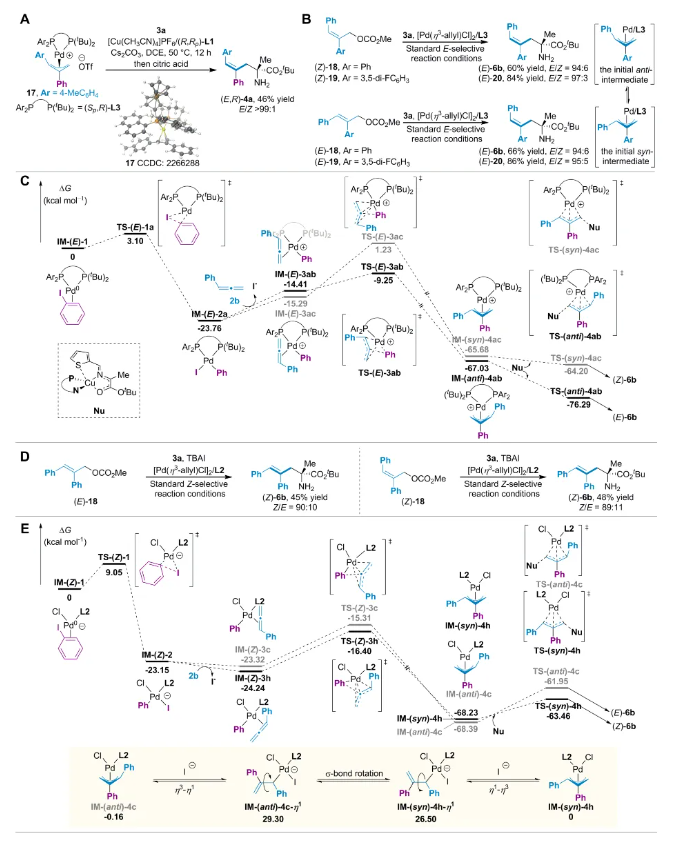

為了深入理解Z-和E-選擇性的來源,作者進行了詳細的機理研究。首先,作者在標準的Z-和E-選擇性條件下分別進行了時間監測實驗。實驗結果顯示,隨著反應的進行,產物(Z)-7b和(E)-7b的Z/E比和ee值均保持在較高水平,并未出現明顯的變化。這些結果表明,在該雙催化體系中,三取代烯烴的構型較為穩定,并未發生Z/E異構化,進一步證實了配體在該雙催化體系中對立體選擇性的關鍵控制作用。作者成功合成并分離出了anti-π-烯丙基-Pd/L3中間體17,并通過X射線衍射分析確認了其結構(圖5A)。此外,作者將17置于50°C下,通過31P NMR進行監測,即便在36小時后,也沒有明顯觀察到anti-π-烯丙基鈀的異構化過程。隨后,作者將化學計量的17投入到標準反應體系中,結果得到了幾乎完全E-選擇性的產物4a(圖5A)。這些結果表明,anti-π-烯丙基鈀中間體17具有較高的熱力學穩定性,可直接被外部的親核試劑捕獲,從而高選擇性的獲得E-產物。作者還合成了Z-與E-構型的2-苯基肉桂基碳酸酯18/19。這些底物能通過鈀催化的離子化過程,形成初始的syn-或anti-π-烯丙基鈀中間體。在標準的E-選擇性反應條件下作者分別對這些底物進行了評估,發現無論是使用(Z)-18/19還是(E)-18/19,都能以優異的E-選擇性得到目標產物(E)-6b和(E)-20(圖5B)。隨后,作者選用氟代底物(E)-和(Z)-19作為反應物與原位生成的Pd0/L3物種反應,并通過31P NMR和19F NMR分析研究了syn-與anti-π-烯丙基-Pd/L3中間體的轉化過程。實驗觀察發現,(Z)-19主要形成anti-π-烯丙基鈀中間體,并且隨著時間的延長,濃度逐漸增多。而(E)-19首先生成syn-π-烯丙基鈀中間體,但會快速的轉化成anti-π-烯丙基鈀中間體。這些結果表明,anti-π-烯丙基-Pd/L3中間體是熱力學有利的。

為了進一步理解Pd/L3催化體系中E-選擇性的起源,作者還進行了動力學實驗和DFT計算研究(圖5C)。作者首先測試了三種不同濃度的銅催化劑對該三組分反應的初始反應速率的影響。實驗結果表明,反應速率對銅催化劑濃度呈零級依賴性,表明親核進攻過程不是該反應的限速步驟。該機理實驗也暗示著聯烯的遷移插入是立體決定步驟。DFT計算結果表明,IM-(anti)-4ab的形成能壘比IM-(syn)-4ac的形成能壘低10.48 kcal/mol [TS-(E)-3ab vs TS-(E)-3ac]。因此,銅螯合的親核試劑Nu通過TS-(anti)-4ab攻擊陽離子中間體IM-(anti)-4ab,生成主要產物(E)-6b。計算結果與實驗結果吻合較好。上述實驗和計算結果表明,遷移插入步驟是E-選擇性立體控制步驟,動力學和熱力學有利的anti-π-烯丙基-Pd/L6中間體IM-(anti)-4ab優先生成。隨后,陽離子中間體IM-(anti)-4ab可以被親核試劑直接捕獲從而生成E-選擇性產物。

在Pd/L2催化體系下,作者未能分離得到syn-π-烯丙基-Pd/L2中間體,但通過高分辨質譜(HRMS)和31P NMR成功捕獲到該反應進程中多個關鍵中間體分子量。為了進一步理解Pd/L2催化體系下Z-選擇性來源,作者首先在標準的Z-選擇性反應條件下分別底物(Z)-/(E)-18進行了評估,所獲得的產物6b的Z-選擇性幾乎都在9:1左右(圖5D)。此外,肉桂基碳酸酯18和聯烯底物2a的動力學研究表明,syn-和anti-π-烯丙基-Pd/L2中間體都可形成并且可以快速地相互轉化。這些實驗結果證明親核進攻是立體決定步驟。DFT研究表明,π-烯丙基-Pd/L2中間體IM-(anti)-4c與IM-(syn)-4h之間能通過碘離子促進的η3-η1-η3過程發生相互轉化(圖5E,下)。并且,由于(Z)-6b的生成能壘比(E)-6b低1.51 kcal/mol [TS-(anti)-4c vs TS-(syn)-4h]。因此,親核試劑選擇性進攻IM-(syn)-4h從而獲得較高的Z-選擇性,與實驗結果一致。所有的機理研究結果表明,親核進攻是Z-選擇性立體控制步驟,獲得Z-選擇性的具體途徑如下:anti和syn-π-烯丙基-Pd/L2中間體IM-(anti)-4c和IM-(syn)-4h都可經聯烯遷移插入步驟形成。隨后,anti-π-烯丙基-Pd/L2中間體IM-(anti)-4c通過η3-η1-η3過程轉化為syn-π-烯丙基-Pd/L2中間體IM-(syn)-4h。最后,IM-(syn)-4h被親核試劑Nu選擇性捕獲,從而得到Z-選擇性產物。

為了進一步理解手性鈀和手性銅催化劑對E/Z選擇性和對映選擇性的影響,作者展開了一系列配體控制實驗。實驗結果表明手性銅催化劑在Pd/L2和Pd/L3催化體系下都在對映選擇性方面占主導作用。同時,作者還發現將(R)-L2或(Sp,R)-L3的構型替換為(S)-L2或(Rp,S)-L3時,還出現了明顯的匹配/不匹配效應。值得注意的是,在Pd/L3催化體系下更換銅催化劑的配體時,對該反應的E-選擇性影響較小,暗示著遷移插步驟入主導了E-選擇性控制;而在Pd/L2催化體系下,銅配體對Z-選擇性有極大的影響,暗示著親核進攻步驟在Z-選擇性控制發面發揮了重要作用。這些結論與上述實驗和計算結果相符。

圖5:機理研究

總結

綜上,該工作通過雙手性金屬協同催化,成功地實現了烯烴構型和中心手性的綜合控制。該研究不僅解決了烯丙基金屬化學中對C=C鍵Z/E構型立體控制的長期挑戰,而且為含有Z-和E-烯烴部分的光學純分子的立體發散合成提供了一個潛在的通用策略。此外,探索含有三取代烯烴部分的非天然α-四取代氨基酸[(E,R), (Z,R), (E,S), (Z,S)]的所有立體異構體,為藥物設計以及蛋白質和肽修飾提供了更多的選擇。

這一成果近期發表在Science上,文章的第一作者是上海交通大學博士生李盼盼,通訊作者是上海交通大學張萬斌教授和中國科學院上海有機所/復旦大學麻生明院士。

Stereodivergent access to non-natural a-amino acids via enantio- and Z/E-selective catalysis

Panpan Li, En Zheng, Guanlin Li, Yicong Luo, Xiaohong Huo, Shengming Ma*, Wanbin Zhang*

Science 2024, 385, 972-979.

DOI: 10.1126/science.ado4936

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn