鑒于此,浙江工業大學化學工程學院佘遠斌教授團隊李貴杰副研究員設計發展了六種類型的雙硼氧稠合多環芳烴(dBO-PAH)類化合物,實現了其高效、高區域選擇性、可大量制備的“一鍋法”合成;此外,這類材料分子對空氣和水不敏感且具有很高的熱穩定性。前期研究為其在有機光電材料領域的應用奠定了基礎。作者進一步通過X-ray單晶衍射、理論計算、光譜學和器件物理等手段,系統地研究了dBO-PAH類分子的構型、光物理和激發態性質。雙硼–氧結構單元的嵌入和分子結構編輯可以有效地調控其光物理和激發態性質;器件物理研究表明dBO-PAH具有良好的電子傳輸性能,可作為性能優異的n型主體材料。采用四齒卡賓鉑系磷光分子作為發光材料,dBO-PAH作為n型主體材料的深藍光OLED器件(CIEy<0.2)可實現顯著的外量子效率提升和效率滾降改善。基于PtON-TBBI/BO1c 的器件9實現了深藍光鉑系磷光OLED器件最大外量子效率(EQE = 28.0%)記錄。此外,基于PtON1/BO1c的深藍光器件10最大外量子效率亦可達27.8%,且其最大亮度(Lmax)高達27219 cd/m2,這也是迄今為止文獻報道的深藍光鉑系磷光OLED器件的最大亮度。

dBO-PAHs“一鍋法”合成和分子骨架編輯

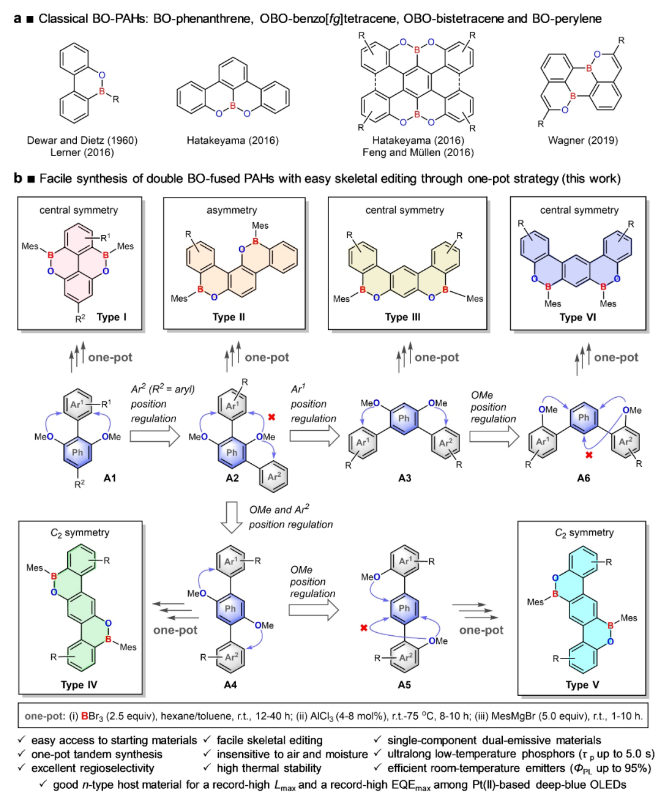

dBO-PAH類有機硼分子在合成方面的挑戰是:(I) 傳統合成方法涉及到空氣敏感的含硼中間體的分離;(II) 由于涉及復雜的反應體系,同時形成兩個B–O鍵和四個B–C鍵仍然具有挑戰性;(III) 特別是在同一苯環上含有兩個硼原子dBO-PAHs的合成中,如Type Ⅰ型、Ⅴ型和Ⅵ型化合物,在缺電子的苯環上發生第二次親電硼化反應難度大增(圖1)。

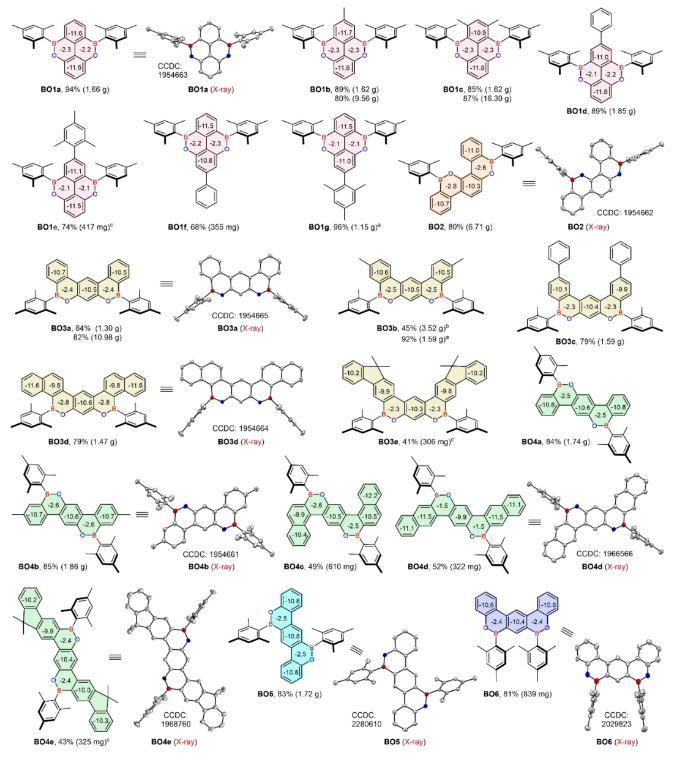

在這項工作中,我們設計了系列新型dBO-PAHs,并開發了一種具有高區域選擇性、高穩定性骨架的dBO-PAHs、簡便高效,一鍋法合成策略 (圖1),即以二甲氧基二芳基或二甲氧基三芳基為起始原料,脫甲基-親電硼化-親核取代反應,可以有效避免對空氣敏感的含硼中間體的分離,大大提高了此類有機硼化合物的合成效率和產率。值得注意的是,大位阻的Mes基團通過保護硼原子避免受親核試劑的影響而增強了化學穩定性。通過優化反應條件,我們發現純BBr3可以加速去甲基化;非極性溶劑改善了中間體的溶解度,提高了反應速率。最后,在溫和的條件下,以正己烷/甲苯為溶劑,在2.5當量BBr3、4-8 mol%的AlCl3和5.0當量的MesMgBr反應條件下,BO1a的分離收率高達94% (克級)。如圖2所示,通過這種方法,我們簡便高效地合成了具有六種不同類型分子骨架的dBO-PAHs (20個化合物,9個單晶結構)。此類“一鍋法”合成策略具有廣泛的底物普適性,其中大部分化合物可以克級量的制備,例如BO1b,BO1c,BO2和BO3a的分離收率分別為80%(9.56 g)、87%(16.30 g)、80%(6.71 g)和82%(10.98 g)。

對于中心對稱的雙硼氧-稠合芘(Type Ⅰ型)的合成,兩個苯環上的富電子烷基和芳基取代反應都能以中等至優秀的收率(68–94 %)得到。但是,BO1e需要2.0當量的AlCl3才能促進中間體的完全轉化。有趣的是,將一個苯基(Ar2)的位置從1,3-二甲基-2,5-二苯基苯(A1f)調整為1,3-二甲基-2,4-二苯基苯(A2),不對稱雙硼-苯并[c]屈 BO2(Type II)可以80%的收率完全分離,而沒有觀察到相應的Type Ⅰ型化合物;這表明,第一次硼化是由空間位阻效應主導的,而第二次親電硼化具有高的區域選擇性,優先發生在富電子的苯基上(圖1b)。通過進一步調整A2的Ar1位置,設計了另一系列A3,具有中心對稱骨架的雙硼-苯并[m]四苯烯(Type III型)(圖1b)。進一步,我們簡單地調整A4和A3的OMe位置,可以有效地編輯硼原子在分子骨架中的位置,從而合成相應C2對稱BO5 (Type V型)和中心對稱BO6 (Type VI型),收率分別為83%和81%(圖1b,圖2);重要的是,此類有機硼化合物對空氣和水不敏感且具有很高的熱穩定性,固體狀態保存超過1年后依然沒有觀察到降解。

圖1、雙硼氧稠合多環芳烴(dBO-PAH)的分子設計和骨架編輯a.之前報到的BO-PAHs。b. 本工作設計發展的以A1-A6為母核骨架“一鍋法”簡捷高效合成dBO-PAHs的策略。其中箭頭表示由OMe基團引導的親電硼化的位置。

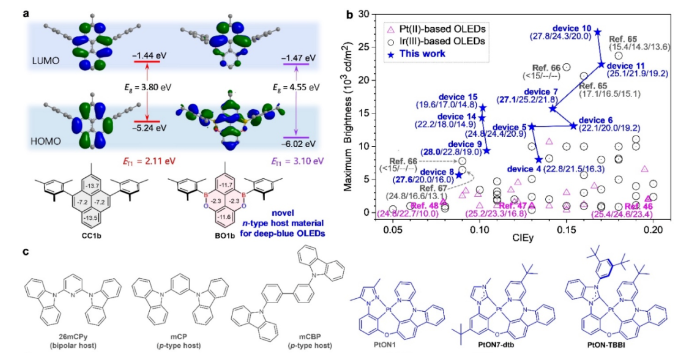

在這項研究工作中,我們設計合成BO1b作為深藍光OLED中n型主體材料具有優異器件性能。其中,相比于傳統主體26mCPy、mCP和mCBP制備的OLED器件(EQE分別為21.0%、18.5%和16.3%)來說,以BO1b作為n型主體制備深藍光OLED表現更高的外量子效率(EQE為22.8%)。重要的是,與單一主體材料相比,以BO1b:mCBP 雙主體材料制備深藍光 OLED 表現出顯著的亮度和效率,同時大大改善了器件的效率滾降(圖3)。除此之外,我們采用PtON1作為客體材料,BO1c為主體材料的器件10實現最大亮度(Lmax)高達27219 cd/m2,最大外量子效率(EQEmax)高達27.8%,這是迄今為止,Pt(II) 系深藍光OLED器件中報道的最大亮度。此外,我們還制備了 PtON-TBBI 作為客體發射的器件 9 ,在高色純度 (CIEy = 0.104)下最大亮度提高了4.6倍,并且實現了已報道的Pt(II)系深藍光磷光OLED器件的最大外量子效率( EQE = 28.0%)。

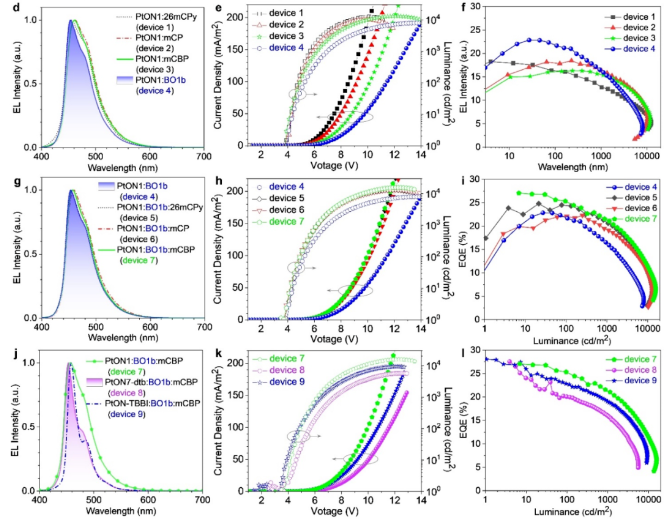

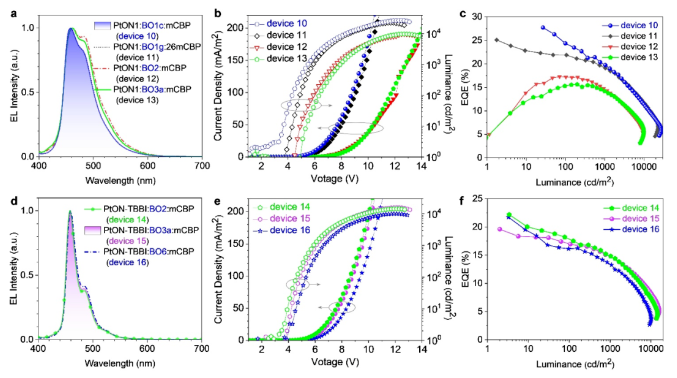

最后,我們還研究了其它具有高三線態能級的雙硼氧稠合多環芳烴作為主體材料在深藍光OLED中的應用。如圖4所示,器件11(PtON1: BO1g)也表現出良好的器件性能,EQEmax為25.1%。在1000 cd/m2時,EQE仍然保持在19.2%的高水平,效率滾降低;與器件7 (Lmax = 15722 cd/m2)相比,器件11的Lmax大幅度提高至22683 cd/m2。由于BO2(2.88 eV)和BO3a(2.88 eV)的三線態能級與PtON1(2.82 eV)相似,所以無法有效實現主體到客體的能量傳遞。因此,器件12(PtON1: BO2)和器件13(PtON1: BO3a)表現出較低的EQEs和Lmax。但是,BO2、BO3a、BO5、BO6 (ET1 = 2.81 eV)可以作為PtON-TBBI(ET1 = 2.78 eV)深藍光OLED中的主體材料,制備出器件14、15和16,從而實現了高色純度,半峰寬(FWHM)為21~22 nm,EQEmax分別為22.2%、19.6%和21.7%,Lmax為14481 cd/m2、15765 cd/m2 和 10071 cd/m2。

圖3、理論計算、化學結構和深藍光OLED電致發光性質 a. BO1b和CC1b的前線軌道分布、能級/能隙和NICS(1)的計算對比;b. Pt(II) 系和Ir( III) 系深藍光OLED(CIEy < 0.20)性能比較。c. 本研究中使用的主體材料和Pt(II) 系深藍光客體材料的化學結構。d,g,j. 深藍光OLEDs在1000 cd/m2下的電致發光光譜。e,h,k. 電流密度-電壓-亮度曲線。f,i,l. 外量子效率-亮度曲線。

圖4、深藍光OLED器件性能 a,d. 深藍光OLED在1000 cd/m2的EL光譜。 b,e. 電流密度-電壓-亮度曲線。c,f. 外量子效率-亮度曲線。

dBO-PAHs在單組分、雙發射材料和低溫超長有機磷光材料方面的應用

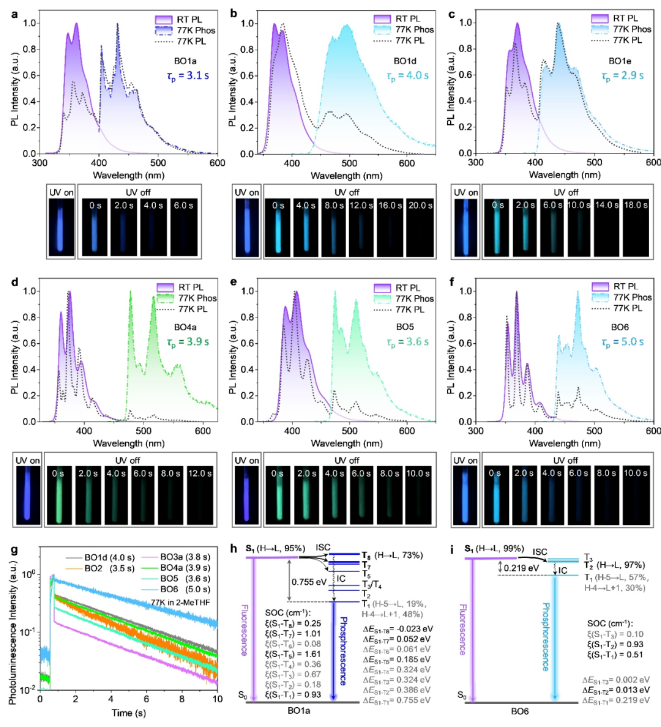

單組分、雙發射材料分子因其在生物成像、比率測定/光學傳感、氧氣檢測等方面,具有潛在應用價值而備受青睞。此外,超長有機磷光(UOP)材料通過主客體摻雜、結晶、聚合等方法,得到了廣泛的發展;但是,具有磷光壽命長達秒級的單組分UOP材料并不多見。作者研究發現此類dBO-PAH分子在77 K下2-甲基四氫呋喃溶液中表現為單組分的雙發射性質,具有納秒級熒光壽命(1.2–12.6 ns)和長達數秒級的磷光壽命 (0.3–5.0 s);dBO-PAH分子溶液在紫外光激發后可表現出低溫超長余輝,其中BO1d可長達20 s。這種低溫超長余輝材料,在變溫指示、光學測溫、生物標記以及極端溫度條件下病毒保存等領域具有廣闊的應用前景。此外,部分dBO-PAH分子室溫下亦有較短的發射波長、高的量子效率(ΦPL高達95%),小的半峰寬(25–52nm)、和較大的輻射速率(kr = 6.8×108 s-1),在近紫外OLED中亦有潛在應用價值。這些結果為無金屬、無鹵素、單組分、雙發射UOP材料的分子設計和開發提供了新的途徑。

圖5、dBO-PAH分子的雙發射和低溫超長磷光以及理論計算研究a–f. BO1a、BO1d、BO1e、BO4a、BO5和BO6室溫下二氯甲烷中的PL光譜、77 K下2-MeTHF中的PL和磷光光譜、以及77 K下THF中的超長有機磷光(UOP)照片;77 K下磷光壽命(τP)。g. BO1d、BO2、BO3a、BO4a、BO5和BO6 77 K下在2-MeTHF中的瞬態衰減曲線。h,i. 采用B3LYP / 6-31G(d)的基組和方法優化S0幾何構型基礎上,通過含時密度泛函理論(TDDFT)計算了單線態和三線態能級,得到的BO1a和BO6的主要躍遷方式;以及采用PySOC在B3LYP / 6-31G(d,p)的基組和方法計算了BO1a和BO6的S1和Tn態之間的自旋軌道耦合(SOC)常數。

相關研究以“Double boron–oxygen-fused polycyclic aromatic hydrocarbons: skeletal editing and applications as organic optoelectronic materials”為題于2023年11月04日發表在《自然?通訊》(Nature Communications),浙江工業大學為唯一單位,李貴杰副研究員為第一作者,李貴杰副研究員和佘遠斌教授為共同通訊作者。研究得到了國家自然科學基金的資助(22178319,21878276,22138011)。2021級博士生許克偉、鄭建兵博士和房曉莉等同學對此研究做出了重要貢獻。楊云芳教授在理論計算方面給予支持,張其勝教授、陳少海博士和戴健鑫博士對該研究提供了建議和有益討論,浙江大學劉繼永老師在單晶測試方面,浙江虹舞科技有限公司在器件制備方面提供了有力幫助。

李貴杰,浙江工業大學副研究員、博士生導師。長期致力于四齒環金屬鉑系、鈀系磷光材料和有機延遲熒光材料等新型顯示材料的分子設計、高效合成、結構表征、發光機制、及在OLED中的應用研究。尤其是對窄光譜高色純度鉑系磷光材料的設計和發展做出了開拓性貢獻,受到國內外學術界和工業界的廣泛關注。2021年獲得國際先進材料協會(IAAM)的“青年科學家獎”(IAAM Young Scientist Medal)。 以第一或通訊作者在Adv. Mater.、Nat. Commun.、Chem. Mater.、Adv. Optical Mater.、ACS Appl. Mater. Interfaces等期刊上發表研究論文40余篇;已獲得授權發明專利94項,包括中國發明專利57項、美國發明專利31項、日本發明專利3項、韓國發明專利3項;受邀在2部英文專著中撰寫了2個章節。

佘遠斌,歐洲人文和自然科學院(歐洲科學院)院士,浙江工業大學二級教授,博士生導師、運河特聘教授、健行特聘教授,浙江省應急管理學院院長。兼任中國化工學會精細化工專業委員會副主任委員、日化專業委員會副主任委員,中國化學會高級會員,永久會員、綠色化學專業委員會委員;國家固態釀造工程技術研究中心工程技術委員會委員;國際食品安全與營養健康高峰論壇(IFSN)組委會副主任兼秘書長、學術委員會委員;中國食品科學技術學會食品真實性與溯源分會委員;《Green Chemical Engineering、》《化工學報》、《精細化工》等十余種期刊編委等。主要從事應用化學、精細化工、能源化工、食品化工、材料化工以及化工安全與應急管理技術及產品研發。圍繞上述研究方向,作為項目負責人主持各類國家級科研項目(包括國家自然基金重點及面上項目7項)30余項;在Chem. Soc. Rev.、Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.等國內外刊物上發表SCI學術論文310余篇;申請美國、中國發明專利190余件,已獲授權美國、澳大利亞、中國發明專利110余件;獲得軟件著作權10件。獲得國家國家科學技術進步獎二等獎1項、上海市科技進步獎一等獎等省部級獎勵3項。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-42973-1

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn