背景介紹:

不對稱催化是獲得手性化合物最為直接、高效的方法,且已在天然產物、手性藥物及農藥的工業制備中得到成功應用。我國對于不對稱催化合成的研究始于上世紀80年代,從90年代逐漸引起重視。1995年,戴立信、陸熙炎和朱光美先生曾撰文呼吁我國應對手性技術(特別是手性催化技術)的研究給予重視。國家自然科學基金委員會九五和十五期間分別組織了“手性藥物的化學與生物學研究”、“手性與手性藥物研究中的若干科學問題”等重大研究項目,2018年又立項了“多層次手性物質的精準構筑”重大研究計劃項目。同時,中國科學院和教育部等也對手性科學與技術的研究給予了重點支持,極大地推動了我國手性科學和技術領域特別是在不對稱催化領域的發展,取得了一批在國際上有較大影響的原創性研究成果。

本文亮點:

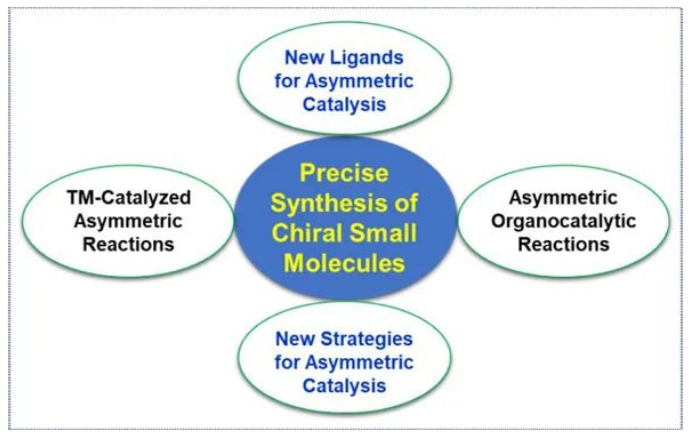

本文結合國際上不對稱催化研究的最新進展,主要回顧了我國科學家近年來在新型手性配體、過渡金屬配合物不對稱催化、有機小分子不對稱催化以及不對稱催化新策略等方面取得的重要創新性研究進展。

1. 手性配體

新型手性配體的設計與合成是不對稱催化研究中的永恒主題。我國科學家的研究起步于上世紀九十年代,在2000年前后報道了一些具有國際影響力的手性配體,如:陳新滋和蔣耀忠等報道的基于螺環骨架的手性雙亞膦酸酯配體(SpirOP)、陳新滋等發展的含有聯吡啶骨架的手性雙膦配體(P-Phos)、戴立信和侯雪龍等報道的系列二茂鐵手性配體(SIOCPhox)、以及唐勇等設計合成的假C3對稱的三噁唑啉配體(如TOX)等。

近年來,我國科學家通過不懈的努力,在手性配體創制方面取得了長足進步,發展了系列具有優勢手性骨架的新型高效手性配體。本文重點介紹了手性螺環配體、手性雙氮氧配體、膦中心手性的大位阻富電子配體、手性叔丁基亞砜配體及手性叔丁基亞磺酰胺類配體、大位阻手性氮雜環卡賓配體、以及適用于豐產金屬的非對稱NNN-三齒手性配體。其中,周其林等開發的基于螺雙二氫茚骨架的手性螺環配體和馮小明等開發的手性雙氮氧配體被稱為“優勢手性配體”,已被國內外科學家成功應用于多類不對稱反應中。

2. 過渡金屬催化的不對稱反應

過渡金屬催化的不對稱轉化是獲得手性分子的強有力策略,在不對稱催化領域一直處于主導地位。我國科學家在該領域取得了豐碩的成果,但受篇幅限制,本文重點介紹了具有原創性的代表性成果。分別從過渡金屬催化的不對稱氫化反應、不對稱加成反應、不對稱交叉偶聯反應、不對稱C-H鍵官能化反應、不對稱烯丙基取代反應、烯烴的不對稱官能化反應、不對稱去芳構化和不對稱B-H鍵插入反應等方面介紹了最新研究進展,同時給出了部分催化劑活化及手性誘導模式。

3. 有機小分子催化的不對稱反應

有機小分子催化是繼過渡金屬催化和酶催化之后的第三類不對稱催化體系,有機小分子催化劑結構簡單、合成容易,且具有與酶相媲美的催化性能。在有機小分子催化的發展歷程中,我國科學家也做出了杰出的貢獻。本文中,按照有機小分子手性催化劑種類的不同,重點介紹了近年來我國科學家在手性仿生伯胺催化、手性氮雜環卡賓催化、手性磷酸催化、手性硫屬化合物催化、手性羰基催化以及手性硼烷催化等領域取得的主要創新性研究成果。

4. 不對稱催化新策略

在不對稱催化研究中,發展高效的催化新策略也是十分重要的研究內容,不僅能夠拓展不對稱催化體系和催化活化新模式,而且有利于發現傳統催化體系不能實現的催化新反應。本文中的“新策略”,是指采用不同催化劑組合、設計新的反應路徑或應用非傳統的活化方法來實現傳統不對稱催化所不能完成的不對稱轉化。主要從雙金屬協同催化、金屬-有機協同催化、手性質子梭催化、光/電促進的不對稱催化、催化去消旋化以及銅催化的自由基接力反應等方面介紹了我國科學家的創新性研究成果。

總結與展望:

本文回顧了近十年來中國科學家在不對稱催化領域取得的重要創新性成果,包括新配體的創制、新催化策略的發展、過渡金屬及有機小分子催化新反應的發現等,這些研究進展顯著促進了多樣化手性分子的精準合成,并已應用于手性藥物和手性材料分子的創制中。然而,在不對稱催化領域還有許多科學問題需要解決,如手性催化劑的催化效率和立體選擇性、手性誘導過程中多因素控制的復雜性等。所以,從基礎研究及工業應用兩方面來看,未來不對稱催化研究仍需要重點關注:(1)具有新型骨架結構的手性配體和高效豐產金屬手性催化劑的創制;(2)發展基于活潑中間體(如自由基及卡賓)不對稱轉化的新策略和新方法;(3)發展挑戰性底物如烷烴及芳烴的高效不對稱催化反應。此外,還要加強與工業界的合作,推進具有原始創新性核心技術的工業化應用。我們期待,未來在不對稱催化領域,我國科研人員會取得更多的、新的突破,為手性藥物、手性農藥和手性材料的發展提供堅實的研究基礎和技術支撐。

文章詳情: Recent Progress of Asymmetric Catalysis from a Chinese Perspective Yan-Mei He?, Yuan-Zheng Cheng?, Yingdong Duan?, Yan-Dong Zhang?, Qing-Hua Fan*, Shu-Li You*, Sanzhong Luo*, Shou-Fei Zhu*, Xue-Feng Fu*, Qi-Lin Zhou* Cite this by DOI: 10.31635/ccschem.023.202303347 文章鏈接:

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn