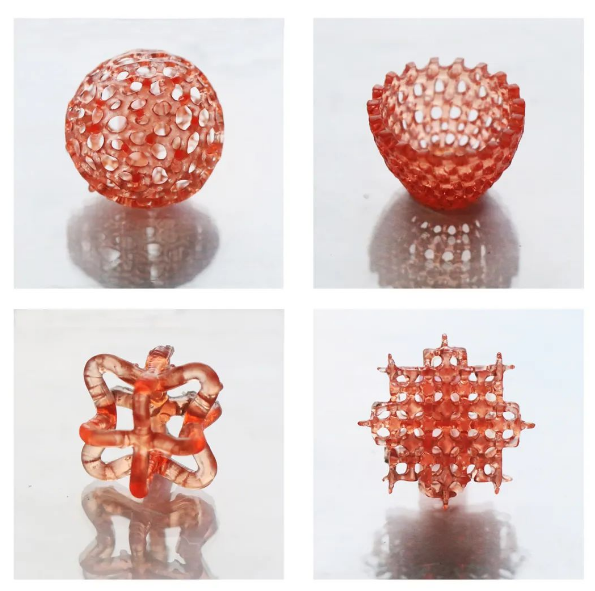

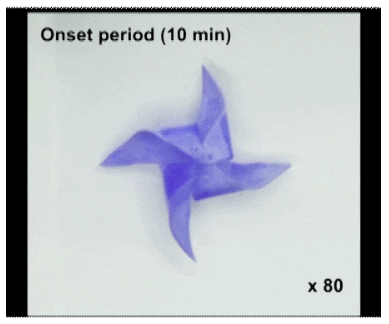

定時變形形狀記憶高分子材料實物圖

“遲鈍”?未必是壞事

謝濤團隊平時喜歡搜羅各種材料來制造“變形金剛”。這些材料具有形狀記憶功能,它是指材料會在溫度、光照等條件的觸發下,變形為另一個“記憶”版本。2020年,一個“新面孔”進入了團隊的視野——日本北海道大學的龔劍萍教授開發出一類新型水凝膠,受熱會變得堅硬。謝濤憑經驗判斷,它可能是一種潛在的形狀記憶材料。沿著這一思路,浙江大學化工學院與附屬第二醫院“醫工交叉”博士生倪楚君開始了探索。

連續幾個星期,倪楚君都覺得實驗不順,她告訴趙騫,新材料“很奇怪,反應非常遲鈍。刺激下去,半天看不到反應。”趙騫沒有失去信心,反而更好奇了:“遲鈍?未必是壞事!里面肯定還有我們不知道的事,值得深入探索。”謝濤則在討論中進一步指出,“只要‘遲鈍’是可控的,它就有獨特的價值。”

新奇的變形現象

幾輪實驗下來,倪楚君終于摸清了這類水凝膠的“脾氣”:它是一類具有延時變形特質的水凝膠——變形的確會發生,只不過必須度過一段“休眠期”。

一個“風車”的變形視頻充分展示了它的個性:室溫下,一片正方形(原始形狀)的水凝膠被折成一個風車后放到熱水中一段時間,風車這一“臨時形狀”就被固定住了,不會回彈;然后將風車放到冷水中降溫,風車在開始的10分鐘內紋絲不動,但度過這段“休眠期”,風車像恢復了記憶一樣,開始逐漸回彈到原始形狀。

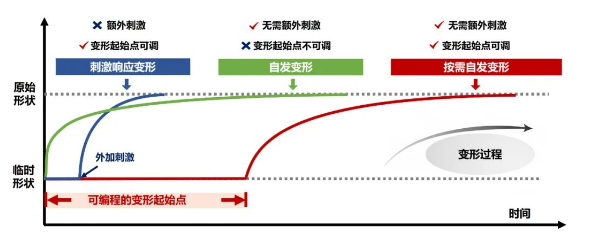

趙騫介紹,如果是普通的形狀記憶高分子,風車會在溫度變化后會即刻恢復“記憶”,也有某些形狀記憶高分子會在變形過程中表現出延時響應行為,但通常被認為負面的,而且由于其不可控性被忽視。而新材料的記憶行為更加復雜:它不僅具有形狀記憶,而且“知道”什么時候要恢復記憶,它的回彈不僅延遲,而且是定時發生的。

超長“反射弧”的秘密

為什么新材料的“反射弧”特別長?研究團隊發現其背后有一套獨特的變形機制。

材料在從熱變冷時,內部有兩股力量在“競爭”:一方是保持臨時形狀的力,一方是恢復原始形狀的力。開始時,保持臨時形狀的力占絕對優勢,雙方的力量差會達到1000倍以上。“就像小兔子拔蘿卜,開始時蘿卜埋得很深,土又很實,拔不動。”趙騫介紹,在很長一段時間內,材料會停留在臨時形狀,紋絲不動;而隨著時間的推移,“泥土”發生松動,也就是保持臨時形狀的力持續不斷下滑,當雙方的差異不再顯著時,材料就會出現肉眼可見的變形。研究顯示,在力量差縮小到20倍時,材料會出現5%的變形。

對于更深層原因,團隊聯合浙江大學化學系孔學謙教授(現上海交通大學),通過超高場核磁共振成像技術得到了答案。趙騫介紹,這種材料內部存在兩種的水狀態,一種是高分子相內部的結合水,另一種是高分子相間的游離水。在加熱材料“植入”臨時形狀時,體系相分離的程度大,結構水含量低,材料硬度高;而降溫是相融合的過程,結構水含量逐漸升高,材料隨之變軟。在整個降溫過程中,“泥土”由堅硬變得松軟。觀察發現,材料中的結構水含量達到70%時,會出現肉眼可見的變形。

圖:不同形狀記憶材料的性能比較

“定時變形行為是由水分子的擴散驅動的,不同于普通形狀記憶的熱傳導控制。”趙騫說,正因如此,它的“反射弧”的長短取決于于材料在高溫下固定臨時形狀的時間,也就是熱編程時間——熱編程的時間越長,自由水在材料內部擴散的時間越長,相分離程度就越大。

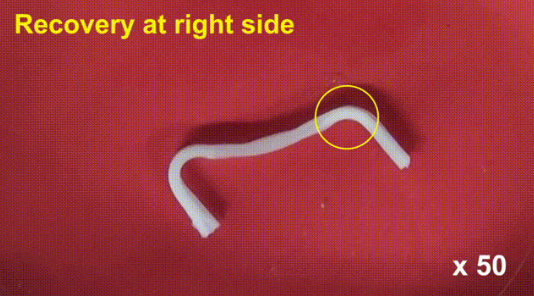

“睡美人”型智能材料

基于機理的把握,科學家得以利用“延時”來創造“定時”:操作方法非常簡潔,只需調控一個參數——熱編程時間。目前能實現的最長的“休眠期”為46分鐘。有了這樣的調控手段,研究團隊就能讓“變形金剛”做“體操”了:在一段視頻中,軀體、左手、右手依次展開,順滑流暢。科學家只是事先對材料的不同位置設置了不同的熱編程時間,這樣,它們的“休眠期”就各有長短,發生形變的次序由此產生。

圖:會做“體操”的“變形金剛”

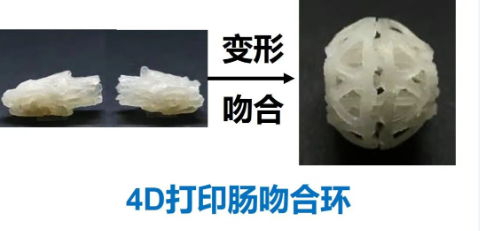

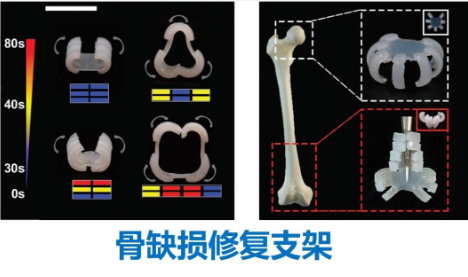

“觸發-響應”是自然與社會之中一種基本的交互關系。“我們既需要材料受到‘刺激觸發’后按需響應,又希望它‘無刺激’自發變形,這是一對矛盾,也是需求。”謝濤認為,這一需求在生物醫療器件中尤為突出:比如,有的器件需要在光照或加熱的觸發條件下響應,但觸發信號往往到達不了人體深部,阻止了響應的發生;另一種情況是自發變形太快,器件還未植入到目標位點,其變形就已經發生了,這也是許多植入式生物器件的瓶頸。

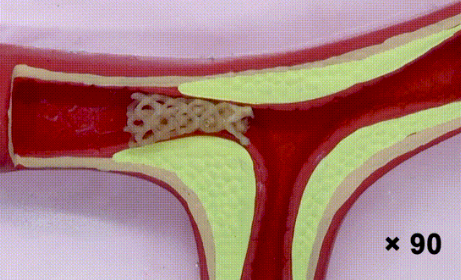

圖:4D打印制備的定時變形血管支架

研究團隊認為,具有定時變形效應的器件有望在生物醫學工程、深空深海探測等方面表現出獨特的優勢。在論文中,他們概念性地展示了4D打印制備的定時變形血管支架:支架從進入體內到輸送到目標部位需要一定的時間,如果依賴人體溫度的觸發,普通的形狀記憶支架材料在到達目的地之前就會發生形變;而定時變形器件得益于它的“休眠期”,能夠在到達目標位置后再啟動形變。受此啟發,倪楚君還在浙二眼科中心晉秀明團隊以及浙二大腸外科李軍團隊的指導下,設計了用于緩解干眼癥的智能全淚道栓塞器以及具有自固定功能的腹腔引流導管。

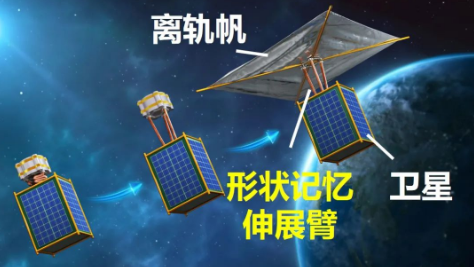

我們不妨展開想象,派這樣的“變形金剛”去太空探測——在遙遠的外太空,我們可以不必受限于“指令”的傳達,而是先為“變形金剛”寫好劇本,待他經過一段長途“冬眠”到達目的地后,它再“開機”工作,實現人類安排的工作任務。

論文共同第一作者為倪楚君博士與陳狄博士,通訊作者為浙江大學化工學院趙騫教授與謝濤教授。核磁共振成像表征由孔學謙教授團隊完成。材料變形的力學模型由航空航天學院肖銳研究員共同提出。研究受到國家自然科學基金重點項目與集成項目等的資助。研究的初步臨床器件探索工作得到浙江大學附屬第二醫院大腸外科丁克峰/李軍主任團隊以及眼科中心晉秀明主任團隊支持,合作完成。謝濤教授同時為浙大二院大腸外科兼聘教授,雙方團隊目前通過“醫工交叉”共同培養研究生,并就診療輔助及術后臟器重建材料等領域開展聯合攻關,希望開發先進的高分子材料,進而為疑難臨床問題提供新的思路與技術。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06520-8

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn