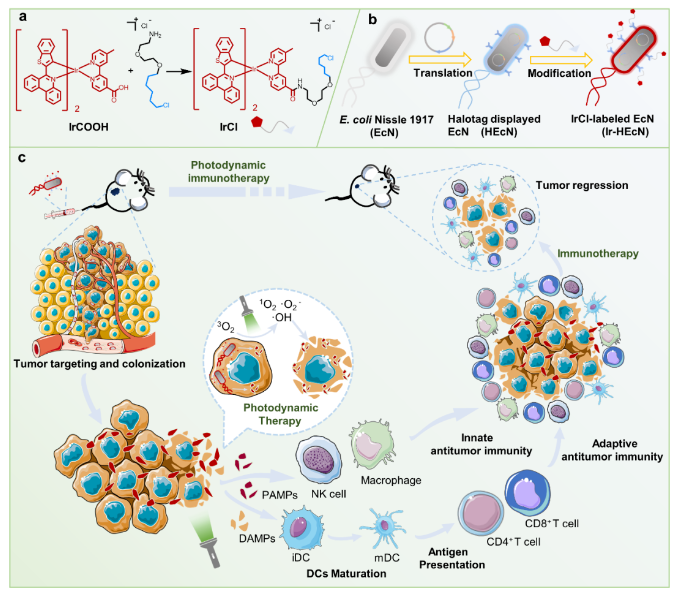

近日,中山大學的夏煒教授、毛宗萬教授和溫州醫科大學的沈建良教授合作,開發了一種新型銥(III)光敏劑-細菌雜交體(Ir-HEcN),其能夠靶向腫瘤部位,在光照下實現腫瘤的光動力免疫治療。課題組首先對益生菌E. ColiNissle 1917 進行基因工程改造,使其表面過表達HaloTag蛋白,并合成了帶有氯代正己烷結構的環金屬銥(Ⅲ)配合物IrCl。基于HaloTag蛋白與氯代正己烷結構之間形成的共價鍵,IrCl可以穩定地錨定在Nissle 1917 表面。(圖1)

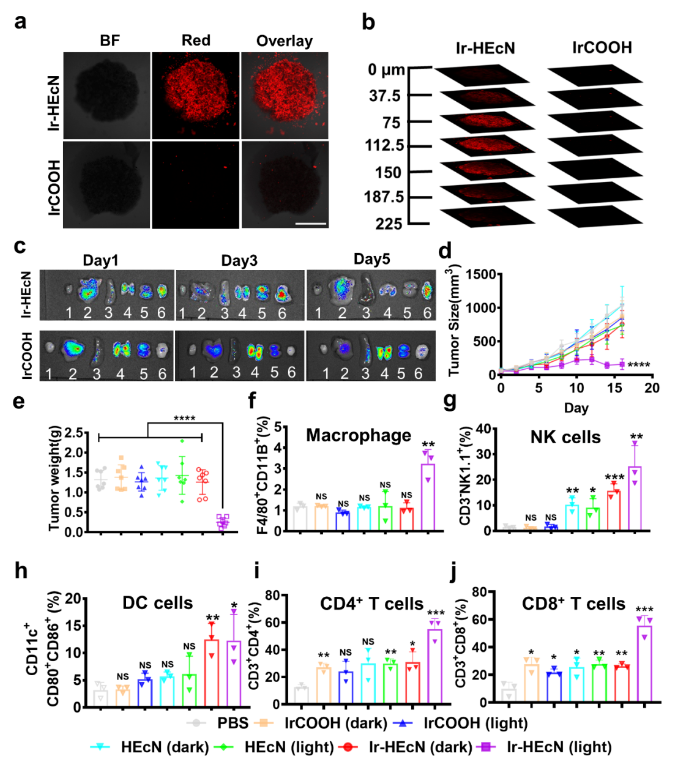

相比于銥配合物,雜合體具有更優異的腫瘤滲透性。此外,憑借Nissle 1917的腫瘤部位定殖特性,與銥配合物不同的是,雜合體具有更高的腫瘤靶向性。因此,在525 nm綠光的激發下,雜合體能夠顯著抑制乳腺腫瘤的生長。最后,腫瘤部位的免疫細胞的流式分析結果表明:無論是先天性免疫的巨噬細胞和自然殺傷細胞,還是適應性免疫的樹突狀細胞、CD4+ T細胞和CD8+ T細胞, 雜合體+光照組都表現出最高的浸潤率。(圖2)

此項工作設計并構建了第一例銥光敏劑修飾的細菌雜合體。在525 nm綠光的激發下,該雜合體會導致腫瘤細胞發生焦亡并促進先天性免疫細胞(巨噬細胞、自然殺傷細胞)和適應性免疫細胞(樹突狀細胞、CD4+ T細胞和CD8+ T細胞)的浸潤,最終實現腫瘤的光動力免疫治療。此外,該腫瘤靶向策略也可能適用于其他抗腫瘤金屬藥物。

該研究成果發表在Angewandte Chemie International Edition上,并被評選為熱點文章。我院博士研究生林文凱和溫州醫科大學碩士生劉宇(現為我院博士研究生)為該論文的共同第一作者,溫州醫科大學的沈建良教授、中山大學化學學院的毛宗萬教授和夏煒教授為該論文的通訊作者。

論文信息:

Wenkai Lin, Yu Liu, Jinhui Wang, Zhennan Zhao, Kai Lu, He Meng, Ruiqi Luoliu, Xiaojun He, Jianliang Shen*, Zong-Wan Mao* Wei Xia*, Engineered Bacteria Labeled with Iridium(III) Photosensitizers for Enhanced Photodynamic Immunotherapy of Solid Tumors. Angewandte Chemie International Edition, e202310158. 本論文受到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金和浙江省自然科學杰出青年基金等項目的支持。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn