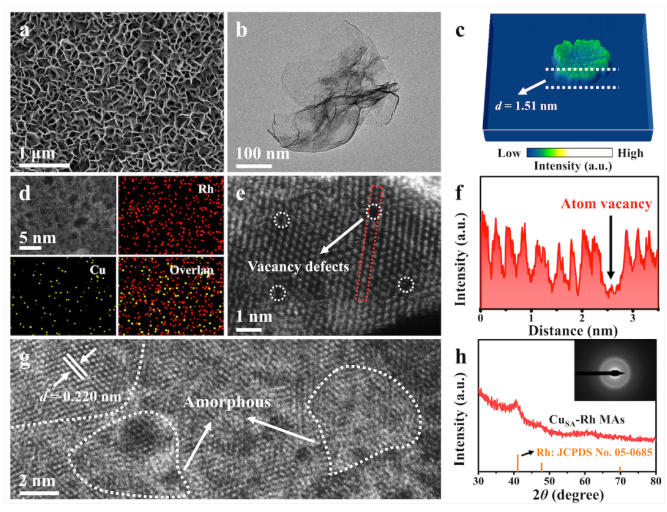

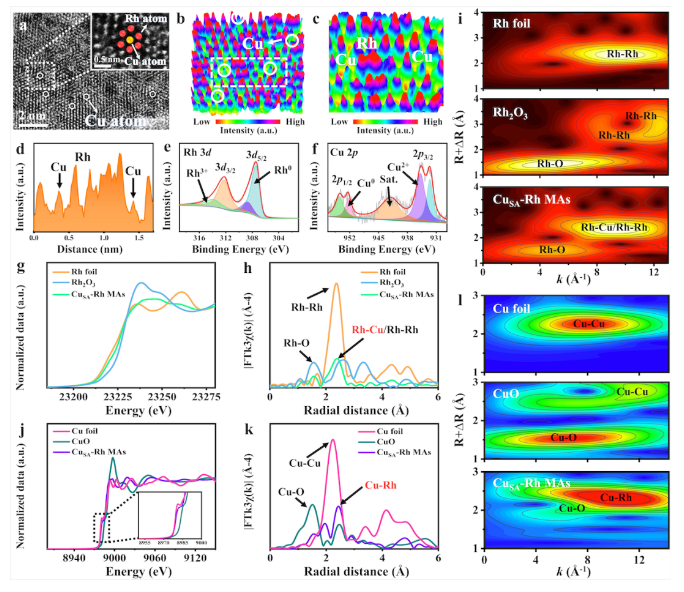

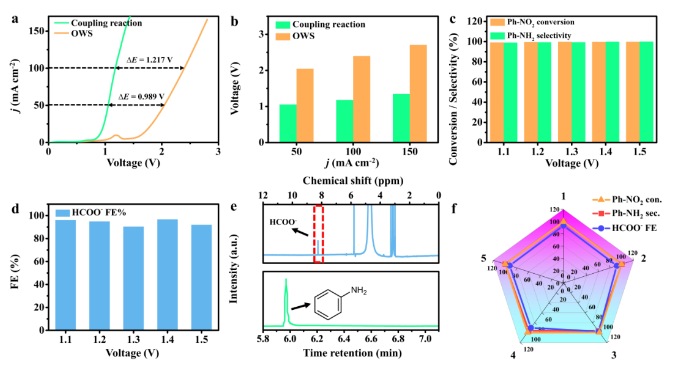

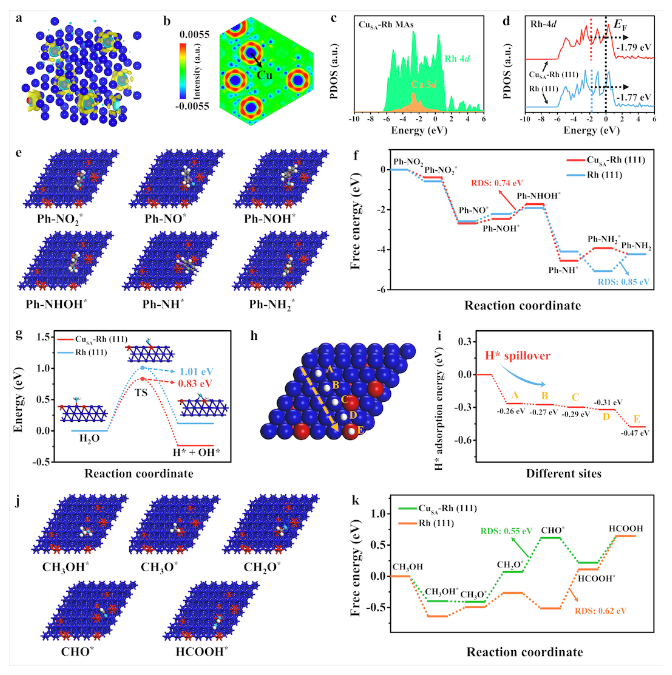

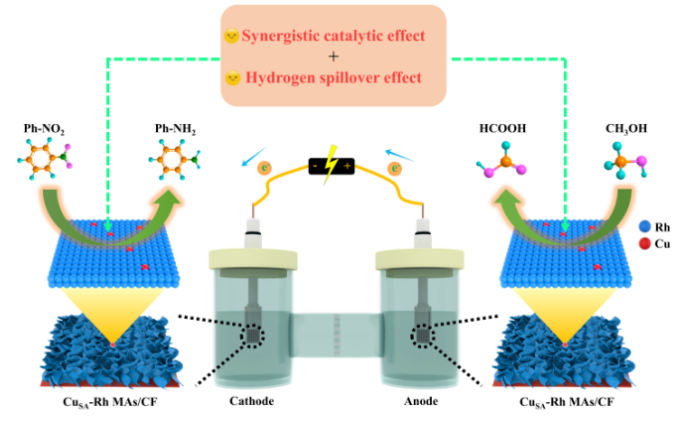

鑒于此,浙江工業大學化學工程學院王鴻靜副教授團隊提出通過用在金屬泡沫基底上原位生長的Cu單原子配位的Rh金屬烯陣列(CuSA-Rh MAs/CF)分別作為陰極和陽極的雙功能催化劑,構建“電化學合成苯胺耦合甲醇電氧化轉化”的綠色有機電催化體系,實現陰極和陽極同時生成高價值化學品并最大限度地提高能源效率。研究表明,Cu單原子與Rh本體之間的協同催化效應和氫溢流效應可以優化催化反應過程,促進反應物向重要中間體的穩定快速轉化,并且加速目標產物的脫附。同時,Cu單原子作為有效吸附位點可以調節吸附物在Rh位點上的競爭吸附,從而促進電催化反應。另一方面,超薄金屬烯陣列形成的穩定“安全墻”結構提供了充足的催化活性位點和豐富的層間通道。得益于這些優勢,所制備的CuSA-Rh MAs/CF展現出較低的電解電壓(1.05和1.18 V)即可在耦合電解系統中實現50和100 mA?cm?2的電流密度,其陰極硝基苯轉化率/苯胺選擇性高達100%,并且陽極甲酸鹽的法拉第效率也可達到90%以上。該研究為設計應用于高價值化學品可持續綠色電合成的單原子合金催化劑提供了一種新的思路。通過掃描電鏡和透射電鏡可觀察到CuSA-Rh MAs/CF是超薄二維納米片陣列結構,原子力顯微鏡圖像顯示CuSA-Rh MAs的厚度約為1.51 nm,元素成像分析表明CuSA-Rh MAs的Rh和Cu元素均勻地分布在整個納米片上,球差校正透射電鏡圖、三維原子地形圖和同步輻射數據表明CuSA-Rh MAs/CF中的Cu以單原子的形式存在于納米片中,并且樣品中具有豐富的缺陷結構和低晶區域。理論計算表明Cu單原子與Rh本體之間的局部電子變化所引起的協同催化效應和氫溢流效應,促進了反應物向重要中間體的快速轉化和目標產物的快速脫附,從而提高了電催化反應活性和目標產物的選擇性。CuSA-Rh MAs/CF的陰極電化學合成

苯胺耦合陽極甲醇電氧化性能數據

CuSA-Rh MAs/CF上電催化活性增強的機理分析

相關研究成果以“Atomically dispersed Cu coordinated Rh metallene arrays for simultaneously electrochemical aniline synthesis and biomass upgrading”為題于2023年9月14日發表于頂級期刊《自然通訊》(Nature Communications),論文第一作者為浙江工業大學化工學院2022級博士研究生毛祺琪,通訊作者為化工學院王鴻靜副教授。研究得到了國家自然科學基金、浙江省自然科學基金和中國博士后科學基金的資助。

基于CuSA-Rh MAs/CF的“高價值苯胺和甲酸鹽的綠色可持續電合成”示意圖