- 首頁

- 資訊

Adv. Funct. Mater.: 用于大規模集水的仿生堅固超細纖維

來源:化學加原創 2023-09-12

導讀:近日,北京航空航天大學鄭詠梅教授團隊為了進一步增強集水能力,通過簡單的涂層方法結合裂紋調節連續制備了仿生螺旋槽改性紡錘結(helical-groove-modified spindle-knot, HSK)微纖維。通過調節涂層溶液的拉伸速度和濃度可以精確控制形成和形態。與光滑紡錘結微纖維相比,HSK表現出更高的潤濕速度、液滴生長速率和懸掛能力,這歸因于獨特的螺旋路徑帶來了毛細管力差異,并為水收集行為提供了額外的三相接觸線長度。最大液滴體積幾乎是微纖維結的2114倍,與之前的報道相比是最高的。此外,HSK超細纖維還具有可修復的潤濕性、長期的耐用性、優異的機械性能和柔韌性,在大規模集水應用領域顯示出巨大的潛力。該研究以題為“Bioinspired Robust Helical-Groove Spindle-Knot Microfibers for Large-Scale Water Collection”的論文發表在《Advanced Functional Materials》上。文章鏈接DOI: 10.1002/adfm.202305244。

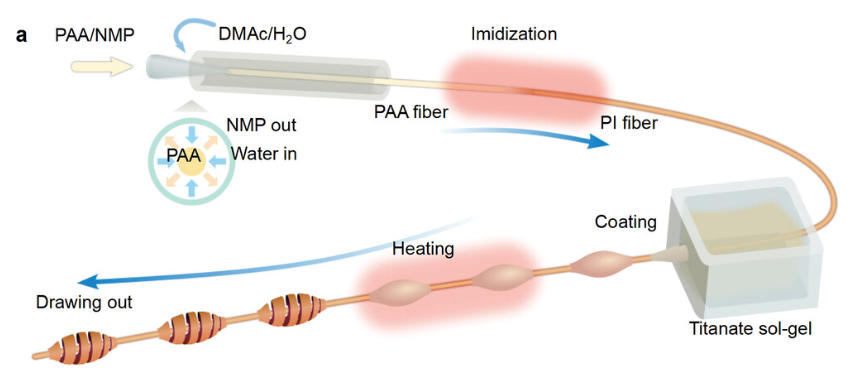

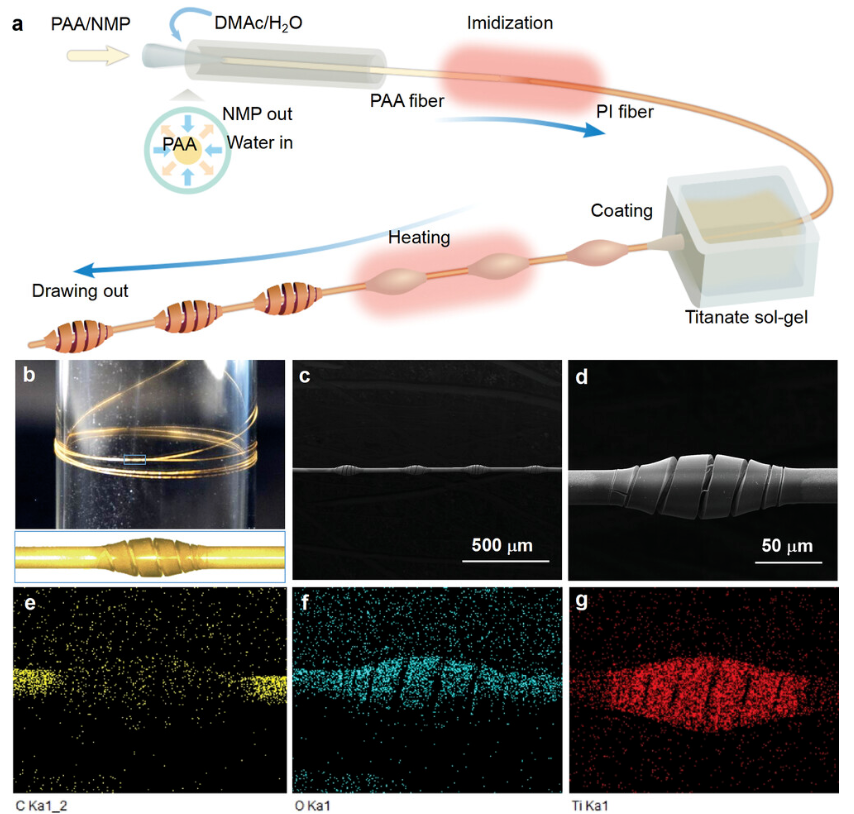

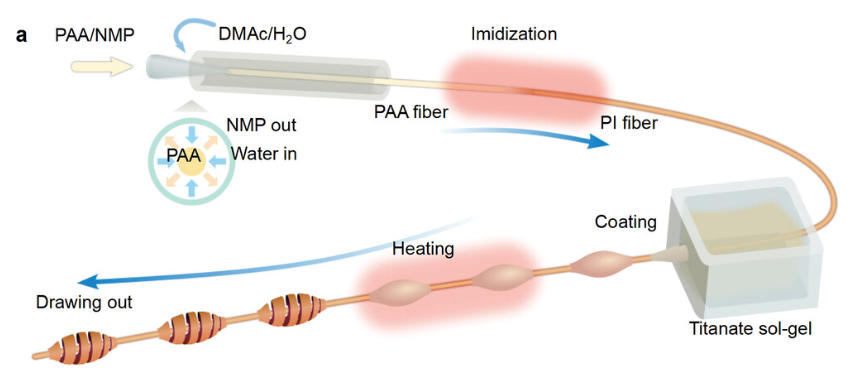

(圖片來源:Adv. Funct. Mater.)受螺旋結構的啟發,HSK微纖維的制備方法是將自制的PI微纖維涂覆到鈦酸鹽溶膠-凝膠溶液中,形成由于瑞利不穩定性而形成的SK,并結合現場干燥過程和隨后的熱處理。整個過程如圖1a所示。PI聚合物微纖維是通過作者自制的微流控裝置進行溶劑交換而制備的。對微纖維施加一定的拉伸速度,驅動其通過涂層溶液和隨后的熱通道,最后將微纖維收集在玻璃瓶卷繞機上(圖1b)。在熱通道中,溶劑蒸發,形成的SK固化,而螺旋裂紋在拉伸應力和熱應力的作用下自然擴展。然后將纏繞機放入250 ℃的烘箱中,使溶膠-凝膠溶液中的模板劑進一步分解成無定形碳,沉積在界面處并牢固地釘在微纖維上。因此,通過簡單的涂層工藝與熱處理相結合,作者成功地制造了所需的HSK微纖維。圖1c中的SEM圖像顯示HSK沿著纖維以相同的間隔分布,形態規則。放大圖像(圖1d)顯示SK具有光滑的表面,凹槽的寬度約為幾微米,并且在整個裂紋軌道上寬度略有增加。圖1e-g的能量色散X-射線元素映射在接縫區域顯示出很強的C元素強度,表明接縫處幾乎沒有二氧化鈦,并且PI纖維幾乎完全暴露。這些表明成功制造了具有復雜螺旋結構改性結表面的大規模且耐用的仿生微纖維,從而可以成為實際應用中高效集水的候選者。圖1. 螺旋槽主軸結微纖維的制備

圖片來源:Adv. Funct. Mater.

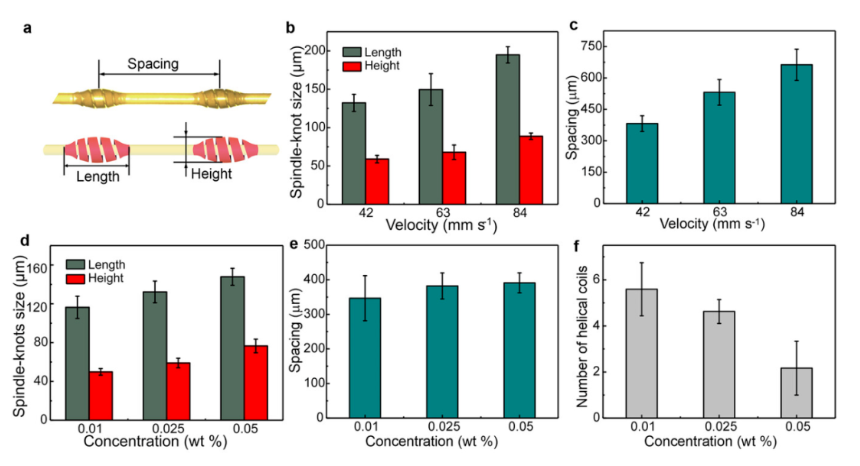

為了獲得穩定可控的HSK微纖維,并進一步獲得水收集的最佳條件,作者探討了制造參數對結形態的影響(圖2a)。由于SK上的軸向應力對于螺旋槽的形成至關重要,而不是由非方向熱應力主導的隨機斷裂,因此揭示了可提供軸向應力的拉拔工藝的影響。如果沒有沿軸向方向的拉拔力,即拉拔速度為零或負值,SK 將保持光滑,不會出現螺旋裂紋。這可以歸因于芯部PI纖維是可拉伸的,并且沒有軸向拉應力,結上的熱應變能將隨著超細纖維的彈性變形立即釋放。圖2b、c顯示,隨著拉拔速度的增加,結間距顯著增加,而尺寸(高度和長度)略有增加,這可能是由瑞利不穩定性引起的。由于結的間距對于集水能力至關重要,作者選擇間距最接近且結數最多的HSK微纖維進行下一步研究。除軸向應力的影響外,螺旋裂紋的擴展與SK的幾何結構有關。通過調節涂層溶液中P123的濃度,可以輕松控制由瑞利不穩定性自發形成的SK的尺寸。圖2d、e顯示,當濃度增加時,主軸高度和長度變大。且螺旋線圈的數量隨著濃度的增加呈現負趨勢(圖2f)。SK的尺寸和螺旋槽的形態共同影響TCL的長度,這主要決定水滴在SK上凝聚時的懸掛能力。因此,通過調整HSK的形態,可以調整TCL的長度。下一步研究選擇0.025 wt%的濃度,因為它提供了TCL的最佳長度。圖2. 通過制備參數控制結的大小(高度和長度)、間距和螺旋形貌

圖片來源:Adv. Funct. Mater.

為了評估SKs螺旋槽對水收集的影響,作者分別將HSK和SK超細纖維固定在霧流中作為模擬霧環境。圖3a顯示了HSK和SK超細纖維在20 g S?1m?2的溫和霧流中的水捕獲過程的微觀光學圖像。在霧流啟動過程中,微小的液滴在任意位置被親水性超細纖維捕獲。聚集的大液滴不斷增長,直到形成并分離一個關鍵液滴(圖3b),完成一個捕獲-合并-分離循環。圖3c顯示,懸浮在HSK上的液滴的最大體積平均為5.2 μL,幾乎是SKs的1.5倍。HSK纖維20個循環的最大體積保持在4.8~5.8 μL之間,說明HSK纖維的懸垂性是穩定的。上述結果表明,HSK有利于液滴的聚集和生長,具有巨大的懸浮力、良好的捕集效率和良好的穩定性,這可能是由于復雜螺旋通道的附加毛細管力和較大比表面積較長的TCL所致。圖3. HSK超細纖維的集水能力

圖片來源:Adv. Funct. Mater.

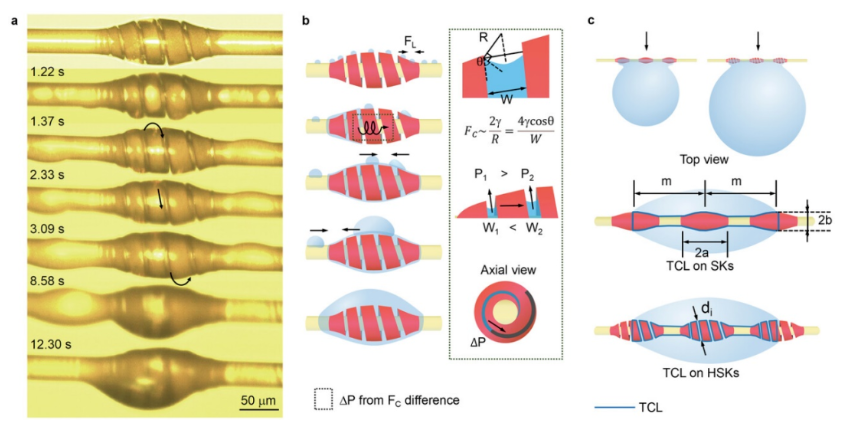

為了揭示毛細管力的影響,作者詳細觀察了聚結液滴的形成。在高倍光學顯微鏡下,HSK光纖被放置在相當微小的霧流中。如圖4a所示,由于二氧化鈦具有良好的親水性,引發劑捕獲的液滴在極短的時間內進入相鄰的凹槽形成水柱。在1 s之后,水柱尖端在毛細管力的作用下沿著螺旋槽通過,然后占據整個HSK形成一層水膜,意味著HSK完全濕潤。在螺旋槽的毛細管力的推動下,HSK兩端捕獲的液滴被推向相反的方向,大大加快了潤濕過程(圖4b-c)。圖4. HSK超細纖維水運行為詳解及集水機理圖解

圖片來源:Adv. Funct. Mater.

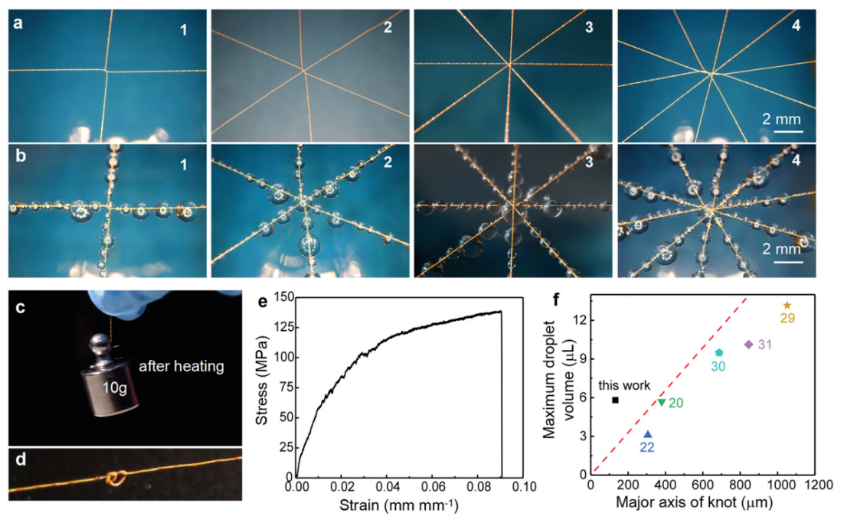

此外,作者還利用不同數量的超細纖維制作了蜘蛛網的集水裝置,以滿足大規模集水的需要。纖網圖案和集水的光學示意圖如圖5a,b所示。纖維在纖網的交叉處交叉編織,展示了網絡形狀的編織靈活性,可用于可能的實際應用。堅固柔韌的HSK超細纖維確保了出色的集水能力。涂層和熱處理后的力學性能如圖5c所示,HSK纖維的拉伸強度幾乎為137 MPa。此外,HSK和SK都具有一定的抗脆性,抗壓強度基本相同。打結實驗(圖5d)證實了HSK纖維的優良柔韌性。上述結果表明,涂層和熱處理后的復合材料的力學性能下降不大,在集水應用中仍是值得注意的。圖5f顯示了懸掛性相對于結子大小的突出的集水性能。這些優異的性能為集水器的應用領域提供了巨大的潛力。圖5. HSK超細纖維的集水與力學性能

圖片來源:Adv. Funct. Mater.

北京航空航天大學鄭詠梅教授團隊首次采用表面規則裂紋控制方法制備了集水用HSK超細纖維。通過精確改變涂層溶液的拉拔速度和濃度,可以調整螺旋的形狀以及SKs的大小和間距。螺旋狀的微結構完美地解決了集水用人造蜘蛛絲的多重表面改性問題,大大優于以往的設計。與光滑的SK超細纖維相比,HSK超細纖維具有更好的潤濕速度、液滴生長速率和懸掛性。HSK的最大液滴體積幾乎是普通SKs的2114倍,獨特的通道結構所提供的毛細管力差在超高速潤濕過程中起著至關重要的作用,使液滴高效生長。同時,較大的螺旋槽比表面積增加了液滴在微細纖維上懸浮時的TCL長度,從而提高了微細纖維的懸浮力。此外,HSK超細纖維具有可修復的親水性、耐用性、優異的力學性能和編織彈性,顯示出巨大的大規模集水潛力。文獻詳情:

Shaomin Wang, Lingmei Zhu, Dongdong Yu, Xuefeng Han, Lieshuang Zhong, Yongping Hou, Yongmei Zheng*. Bioinspired Robust Helical-Groove Spindle-Knot Microfibers for Large-Scale Water Collection. Adv. Funct. Mater. 2023. https://doi.org/10.1002/adfm.202305244

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn