- 首頁

- 資訊

Nature:超速SEI形成超快沉積刻面鋰多面體

來源:化學加原創 2023-08-30

導讀:鋰(Li)金屬的電沉積是高能電池的關鍵。然而,同時形成的固體電解質界面(SEI)表面腐蝕膜使沉積過程變得復雜,近日,美國加州大學洛杉磯分校李煜章教授團隊通過在超快沉積電流密度下超過SEI形成速度來解耦這兩個相互耦合的過程,同時也避免了質量輸運限制。利用低溫電子顯微鏡,作者發現金屬鋰的本征沉積形貌為菱形十二面體,與電解質化學或集流體基底無關。在紐扣電池架構中,這些菱形十二面體與集電體表現出近點接觸的連接性,這可以加速非活性鋰的形成。作者提出了一種通過利用鋰菱形十二面體作為成核種子來克服這種失效模式的脈沖電流方案,實現致密鋰的后續生長。雖然鋰沉積和SEI形成在過去的研究中一直緊密聯系在一起,但作者的實驗方法為從根本上理解這些彼此解耦的過程提供了新的機會,并為設計更好的電池帶來了新的見解。本文鏈接DOI:10.1038/s41586-023-06235-w

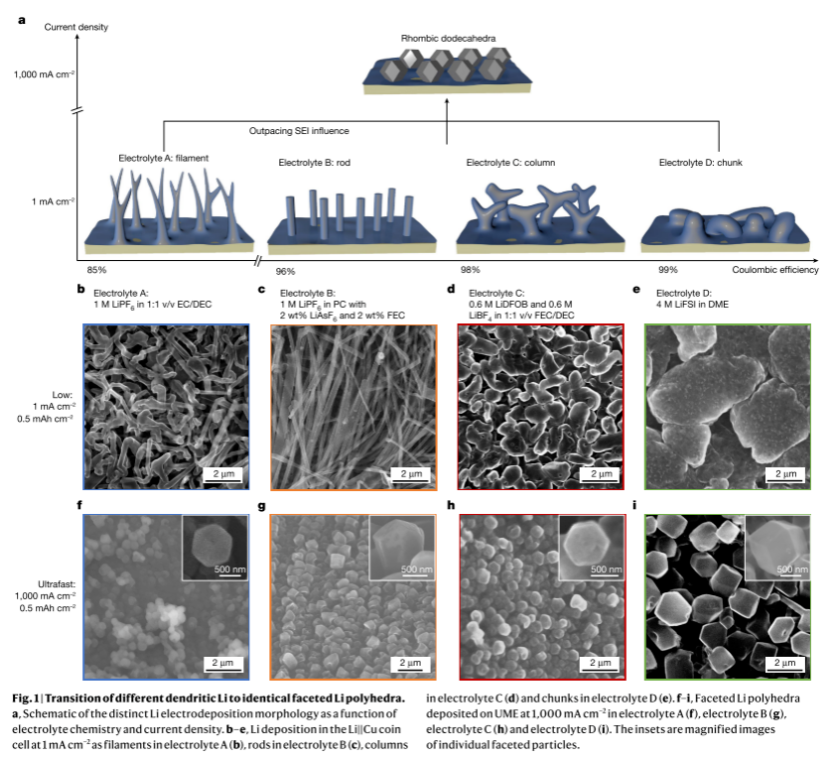

不受控制的鋰(Li)枝晶沉積形貌導致循環效率差、壽命短和其它安全性問題。鋰金屬沉積會形成固體電解質界面(SEI),影響鋰離子(Li+)向沉積表面傳輸,進而影響沉積形貌,從而形成復雜的SEI形成和鋰沉積的反饋循環。這種同時發生的鋰沉積和SEI膜生長成為我們深入理解和預測鋰的沉積行為的阻礙。金屬鋰極易活化,其可以與液體電解質立即反應形成SEI。如果Li+能以比電解質分解更快,則鋰電沉積和SEI形成可以解耦。由于電解液分解發生在秒級,因此在鋰金屬電沉積過程中,需要高電流密度來克服SEI的影響。在這里,作者使用超微電極(UME)幾何結構將鋰沉積與SEI生長過程解耦,結果觀測到模型電解質中的不同Li形態都在超快電流密度下轉變為定義良好的晶面多面體(圖1a)。這一結果似乎有悖常理,先前的研究表明,在較高的電流密度下,Li枝晶會越來越分叉。低溫電子顯微鏡(Cryo-EM)定量地確定了該晶體的形貌為菱形十二面體,這與無表面膜時體心立方(BCC)晶體的理論Wulff結構預測相吻合。此外,作者還發現這種清晰的刻面形貌與電解質化學或集流體基底無關,這表明超過SEI的影響可以消除這些參數對鋰沉積形貌的影響。雖然這些鋰菱形十二面體與集流體連接不良,可能會加速非活性鋰的形成,但作者提出了一種脈沖電流策略,利用這些鋰多面體作為形核種子,以提高鋰電鍍和剝離的可逆性,從而克服了這種失效模式。下載化學加APP到你手機,更加方便,更多收獲。 在高電流密度下,Li金屬從基部的細絲狀生長轉變為從尖端的枝晶狀生長。為了避免在高沉積倍率下受到質量傳遞限制,作者使用超微電極(UME)作為沉積襯底。為了以正常和超快速率沉積金屬鋰,作者選擇了四種電解液,它們在化學上具有多樣性,從而使得SEI層、鋰沉積形貌和庫倫效率差異很大。雖然這些電解液在正常工作條件下(1~10 mA cm-2)形成不同的SEI層,預計在超快沉積狀態下(50-1000mA cm-2),SEI和電解液化學的影響將大幅減弱。在典型電流密度下沉積鋰時,發現每個模型電解液中都有不同的鋰沉積形貌。并且,在1000mA cm-2的超快電流密度下,發現在所有電解液中,鋰的沉積形態均為相同的多面體。這揭示了三個重要發現:(1)在超快電流密度下,對電解液化學的形貌依賴性消失;(2)在超快電流密度下,鋰沉積和SEI形成可以解耦;(3)多面體是無SEI影響下鋰金屬的固有沉積形貌。

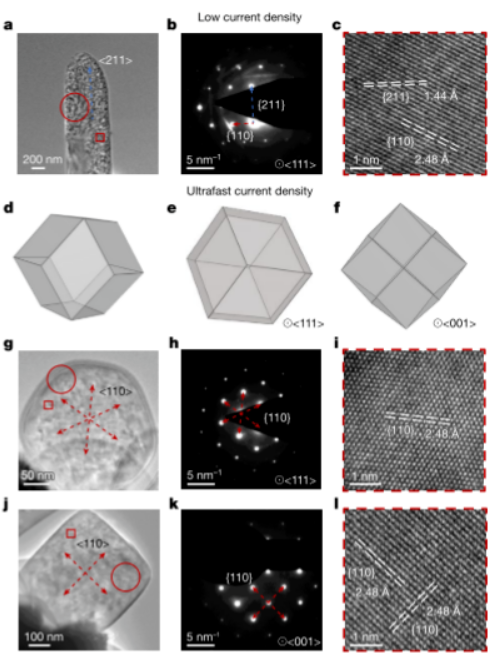

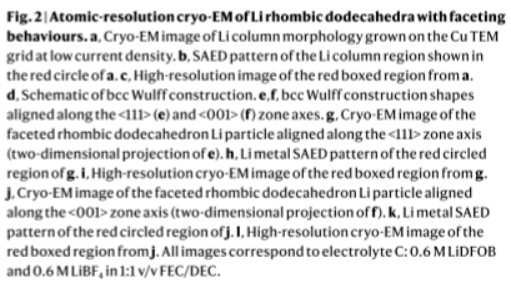

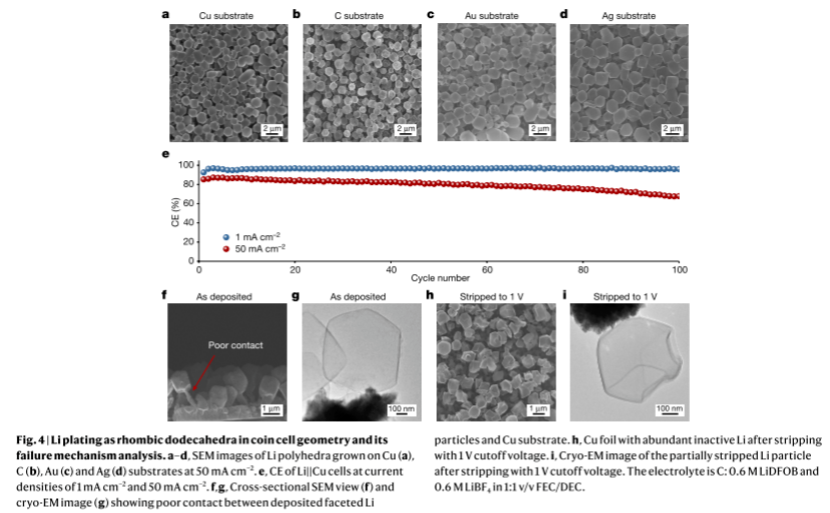

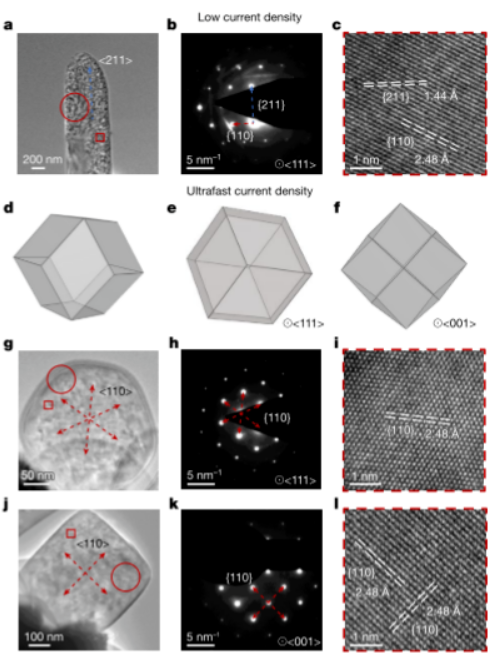

作者將金屬鋰以低電流密度直接沉積到銅TEM網格上作為對照樣品,BCC Li金屬晶體具有由Wulff構造預測的IM3m空間群和相應的菱形十二面體幾何結構。作者用Cryo-EM觀察菱形十二面體的二維投影時,觀察到當Li沿<111>區軸對齊時,得到六角形,而當Li沿<001>區軸對齊時,可以得到正方形。同時,在TEM網格上以超快電流密度生長Li多面體,Li多面體的高分辨率冷凍透射顯微鏡圖像分辨出單個的Li原子,顯示這些沉積物是單晶,并暴露了{110}面。。同時,多面體Li的表面覆蓋著一個明顯的SEI層,這是新沉積鋰和電解液不可避免的接觸的結果。電解液A和D中的結果表明在超快電流密度下,SEI和電解液化學性質不影響鋰的沉積形貌。當它們解耦時,Li電沉積和SEI的形成很可能是逐步進行的,Li沉積首先經過電化學進行,隨后SEI再通過化學反應生成。為了驗證超快電流密度下的鋰沉積在沒有SEI影響的情況下進行,作者在正常和超快電流密度條件下測量了從體相到沉積金屬鋰表面的鋰離子傳輸。固相(SEI)和液相(電解液)中的Li+擴散系數(DLi+)有明顯差異。為了測量超快電流密度條件下的Li+輸運,作者進行了10-30 V s-1的線性掃描伏安法(LSV)實驗,結果顯表明Li+傳輸在Li-電解液界面的速度與在電解液體相中相同,沒有受到SEI干擾。此外,為了測量正常電流密度條件下Li+到Li表面的輸運,構建了一個Li||Li對稱紐扣電池來表征離子電阻。這使得在正常電流密度條件下,從電解液體相到Li表面的DLi+計算為4.4×10-9 cm-2 s-1。由于Li+通過SEI的傳輸占了Li||Li電池中界面阻抗的大部分(超過98%),DLi+的急劇下降表明SEI在正常電流密度下阻礙了Li+的傳輸。在超快電流密度下,Li+到表面的傳輸與電解液體相擴散的數量級相同。在正常電流密度下,Li+運輸減慢了三個數量級,并且必須穿過依賴于電解液的SEI層。作者成功地在50 mA cm-2的電流密度下沉積了Li菱形十二面體,容量為0.5 mAh cm-2,在1 mA cm-2的電流密度下觀察到了柱狀的Li沉積形貌。這一發現顛覆了傳統觀點,即高電流密度可能促進Li枝晶生長。并且,作者證明了超高電流密度可以導致Li菱形十二面體的非枝晶生長,只要避免質量輸運限制并且沉積速率可以超過SEI形成。此外,作者發現在50 mA cm-2時,無論基底是疏鋰(Cu、C)還是親鋰(Au、Ag),菱形十二面體結構都獨立于集流體基底,這表明基底在正常電流密度下對金屬沉積的形貌有明顯的影響。作者發現,盡管Li菱形十二面體沉積均勻,但是與1 mA cm-2相比,50 mA cm-2電流密度下循環的庫倫效率明顯降低。主要是由于與基底的不良電接觸,Li菱形十二面體無法完全剝離,表現出部分收縮,這是降低庫倫效率的主要原因。因此,作者提出了一種脈沖電流沉積方案,通過利用鋰菱形十二面體作為成核種子來克服這種失效模式,并在后續的正常電流密度下,鋰金屬可實現致密沉積。美國加州大學洛杉磯分校李煜章教授團隊成功地挑戰了鋰電沉積的兩個長期結論:(1)高電流密度促進樹枝狀鋰生長;(2)電解液化學控制鋰沉積形貌。在避免鋰耗盡的超快電沉積過程中,UME和冷凍電鏡研究表明,鋰金屬的內在形貌是非枝晶狀菱形十二面體,與電解液化學無關,與bcc晶體的理論Wulff結構相匹配。此外,作者還演示了這種電流密度制度如何誘發獨特的失效模式,這些模式可以通過脈沖充電協議來緩解。通過超越SEI形成并將其與鋰金屬生長解耦,開辟了新的機會來探索活性金屬沉積如何在不受表面腐蝕膜影響及其對電池循環的影響的情況下從根本上進行。文獻詳情:

Xintong Yuan, Bo Liu, Matthew Mecklenburg, Yuzhang Li*, Ultrafast deposition of faceted lithium polyhedra by outpacing SEI formation. Nature, 2023, https://doi.org/10.1038/s41586-023-06235-w.

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn