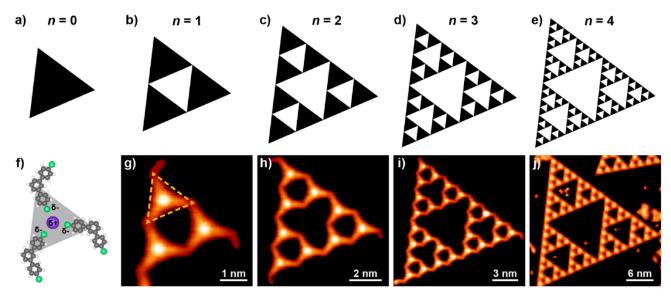

分形(Fractal)是一類獨特的可具有非整數維度的幾何結構,其主要特征是結構的迭代性和自相似性。這一類結構在自然界中廣泛存在,如繁復的海岸線、分叉的血管與神經、閃電的枝狀分布以及寶塔菜花中的斐波拉契螺旋等,常常給人們帶來美學體驗。近年來,一系列實驗研究表明,分子分形結構可以用來有效調控其生物功能、電子自旋相互作用乃至納米光學等重要性質。受到產物溶解性和反應可逆性等因素的限制,利用傳統合成方法制備高階、無缺陷的分子分形結構極具挑戰性。吳凱教授課題組與合作者獨辟蹊徑,利用表面化學策略,通過單晶固體表面上的可控分子組裝或反應“自下而上”地實現了一系列分子分形結構的精準構筑。2015年,他們通過精巧的前驅體設計,首次利用表面分子自組裝策略成功構筑了謝爾賓斯基(Sierpiński)三角分子分形結構(Nat. Chem.2015, 7, 389-393)。研究表明,組裝分子基元的120°折線型結構設計和三元環形鹵鍵作用的形成是構筑分子分形結構的關鍵之所在。在此基礎上,該課題組與合作者不斷拓展構筑表面分子分形結構的方法,相繼構筑了基于氫鍵(ACS Nano2015, 9, 11909)、配位作用(Chin. Chem. Lett.2015, 26, 1198;J. Am. Chem. Soc.2017, 139, 13749)以及共價鍵(J. Am. Chem. Soc.2019, 141, 11378)的謝爾賓斯基分子分形結構。近日,北京大學化學與分子工程學院吳凱/劉婧團隊與電子學院的王永鋒等人利用堿金屬離子與有機分子間的靜電相互作用,在銅或銀單晶表面上實現了一系列無缺陷的表面謝爾賓斯基分形結構的構筑(如下圖),并利用掃描隧道顯微鏡(STM)成像和密度泛函理論(DFT)計算對形成分子分形結構的靜電作用進行了實驗表征和理論闡釋。該研究拓展了可用于構筑分子分形結構的分子間相互作用的種類,尋找到了該系列研究中缺失的新“拼圖”板塊,豐富了利用表面化學手段制備復雜分子納米結構的“工具箱”。由K和DCTP組成的分形結構基元模型、謝爾賓斯基三角分形結構示意圖以及對應的1-4階分形結構的STM圖像。在超高真空條件下,將中性堿金屬鉀原子與氯代折線型分子DCTP(4,4″-dichloro-1,1′:3′,1″-terphenyl)共沉積到原子級平整的Cu(111)或Ag(111)表面上,二者共組裝形成了最高階數可達4階的無缺陷謝爾賓斯基分子分形結構。相對地,若體系中沒有堿金屬,DCTP分子只能通過分子間的C-H…Cl-C氫鍵形成條帶狀自組裝結構。由此可知,堿金屬的引入對于分子分形結構的形成起到了關鍵作用。局域功函數成像表明該分子分形結構中的鉀原子荷正電,與DFT計算結果一致,即表面吸附的鉀原子與金屬基底發生了電荷轉移,使得中性鉀原子發生離子化。同時,附近的DCTP分子在鉀離子靜電場作用下發生了分子誘導極化,形成了具有一定強度的Kδ+…Clδ-靜電相互作用,形成了關鍵的三重分形節點,進而獲得了高階謝爾賓斯基分子分形結構。該研究結果近期在Journal of the American Chemical Society上發表,北京大學化學與分子工程學院戴晶鑫博士、趙昕暐同學和彭展濤博士以及電子學院的李杰同學為共同第一作者,劉婧、王永鋒和吳凱為共同通訊作者。該研究得到了基金委、科技部、北京分子科學國家研究中心以及北京市高精尖學科建設項目的聯合資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1021/jacs.3c03691