為促進(jìn)碳循環(huán),達(dá)到零凈碳排放的目標(biāo),使用可再生能源驅(qū)動(dòng)CO2電化學(xué)還原(CO2RR)得到高附加值化學(xué)品是具有發(fā)展?jié)摿Φ姆绞街唬鴮Υ呋瘎┖捅砻娣磻?yīng)的認(rèn)識(shí)是高活性和選擇性CO2RR電催化劑設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。目前Cu仍然是最有前途的CO2RR金屬催化劑,能在可觀的電流密度下生成C2+產(chǎn)物。Cu表面的CO2RR通常被認(rèn)為經(jīng)過兩個(gè)串聯(lián)反應(yīng)過程完成:(1)CO2還原為CO,(2)CO進(jìn)一步還原得到C2+產(chǎn)物。但是上述兩步反應(yīng)是否在Cu表面同一活性位點(diǎn)完成仍然不清楚。若二者發(fā)生在同一活性位點(diǎn),則兩個(gè)反應(yīng)間可能會(huì)存在位點(diǎn)競爭,在該機(jī)理假設(shè)下,將兩個(gè)反應(yīng)進(jìn)行空間分離并分別進(jìn)行優(yōu)化將是提高CO2RR效率的有效策略;若二者發(fā)生在不同活性位點(diǎn),或是某種位點(diǎn)對特定反應(yīng)具有更好的活性,則在CO2RR體系中,吸附CO在不同位點(diǎn)間的遷移則有可能限制C2+產(chǎn)物的生成速率。上述兩種情況將導(dǎo)致不同的催化劑或催化體系的設(shè)計(jì)與優(yōu)化思路,因此,對CO2RR兩個(gè)串聯(lián)反應(yīng)步驟所發(fā)生位點(diǎn)的認(rèn)識(shí)至關(guān)重要。

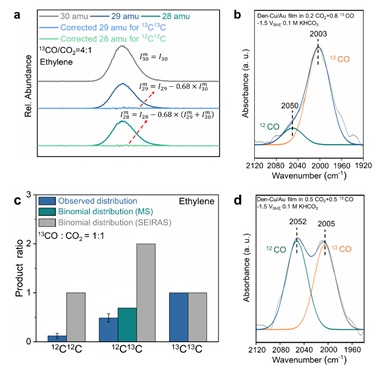

針對上述問題,研究者們以商業(yè)化的銅顆粒為催化劑,對CO:CO2(4:1)的混合氣進(jìn)行共還原,其C2+產(chǎn)物生成速率顯著高于純CORR或純CO2RR中的速率(圖1a),并利用原位表面增強(qiáng)紅外光譜(SEIRAS)排除了CO覆蓋度對速率的影響(圖1b),這說明CO2對CORR存在促進(jìn)作用。對13CO:12CO2(4:1)混合氣共還原產(chǎn)物的質(zhì)譜(MS)檢測表明,生成的乙烯中幾乎全部為13C(圖2a),說明CO2沒有為CO轉(zhuǎn)化為C2+產(chǎn)物提供碳源。然而,原位SEIRAS中仍可觀察到12CO2還原為12CO(圖2b),而MS中并未觀察到含12C的產(chǎn)物,說明表面吸附的13CO和12CO存在不同的CORR活性。通過對比實(shí)驗(yàn),C的同位素效應(yīng)在實(shí)驗(yàn)誤差范圍內(nèi)可被忽略,因此所吸附13CO和12CO的CORR活性差異是由于其占據(jù)的活性位點(diǎn)不同。進(jìn)一步改變13CO與12CO2混合氣的比例,發(fā)現(xiàn)12C-12C、12C-13C、13C-13C產(chǎn)物的比例顯著偏離二項(xiàng)分布(圖2c),說明表面吸附的12CO與13CO并非在同種位點(diǎn)均勻混合。產(chǎn)物中12C比例明顯低于原料中12C含量的預(yù)期(圖2d),說明12CO吸附位點(diǎn)CORR活性較低,而13CO所處位點(diǎn)CORR活性較高。此外,12C-13C產(chǎn)物相較理論值偏低,表明不同位點(diǎn)可能存在空間聚集,從而使不同位點(diǎn)間交叉偶聯(lián)存在障礙。

圖1. (a)不同CO/CO2混合氣氛下的共電催化C2+產(chǎn)物生成速率;(b)在相同反應(yīng)條件下從CO2向CO轉(zhuǎn)換過程下的原位表面增強(qiáng)紅外吸收光譜。

圖2. (a) 13CO/12CO2混合氣氛(4:1)下共電催化得的乙烯同位素分布;(b)在相同反應(yīng)條件下的原位表面增強(qiáng)紅外吸收光譜;(c)共電催化13CO/12CO2混合氣氛(1:1)下觀察到的乙烯同位素分布與預(yù)期的同位素二項(xiàng)式分布;(d)在相同反應(yīng)條件下的原位表面增強(qiáng)紅外吸收光譜。

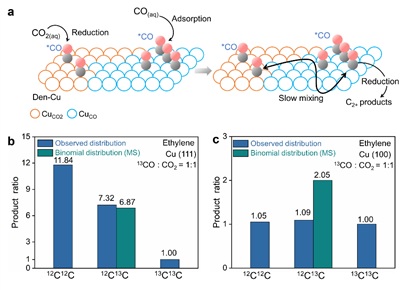

基于上述分析,研究者們建立了一個(gè)“雙位點(diǎn)”模型,一種有利于CO2還原為CO、但不利于CO進(jìn)一步轉(zhuǎn)化生成C2+產(chǎn)物,記為CuCO2;另一種具有更高的CORR活性,記為CuCO。結(jié)合MS與SERIAS數(shù)據(jù)進(jìn)行半定量分析,發(fā)現(xiàn)在Cu催化劑表面,CuCO對CORR的活性至少為CuCO2的6倍。為進(jìn)一步探究上述兩種位點(diǎn)的性質(zhì),研究者們以Cu(111)和Cu(100)單晶為催化劑進(jìn)行13CO:12CO2 (1:1)共還原。對于反應(yīng)前后結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的Cu(111),得到的產(chǎn)物分布符合二項(xiàng)分布且12C占優(yōu)(圖3b);而Cu(100)表面在電解條件下不穩(wěn)定,存在一定程度的重構(gòu),其得到的產(chǎn)物也不符合二項(xiàng)分布(圖3c),由此推斷,CuCO2位點(diǎn)本質(zhì)即為Cu(111),而CuCO位點(diǎn)與不飽和配位的缺陷位相關(guān)。

圖3. (a) Cu上雙位點(diǎn)模型示意圖;共電催化13CO/12CO2混合氣氛(1:1)下在(b) Cu(111)與(c) Cu(100)觀察到的乙烯同位素分布與期待的同位素二項(xiàng)分布。

北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院徐冰君教授為該論文的通訊作者,北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院BMS Fellow博士后高文強(qiáng)和博士研究生許義飛為共同第一作者,博士研究生傅林軻和常曉俠副研究員為該課題做出重要貢獻(xiàn)。該工作得到科技部、國家自然科學(xué)基金委、北京分子科學(xué)國家研究中心等機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目的資助與支持。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41929-023-01002-6

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn