- 首頁

- 資訊

Nat. Commun.:“聚集平凡也能發光”—基于分子水平增強簇集發光效應的非常規天然熒光探針實現新污染物高效傳感分析

來源:同濟大學 2023-02-01

導讀:近日,同濟大學毛舜教授與香港中文大學唐本忠院士在國際權威刊物《自然通訊》上合作發表研究論文Molecular-level enhanced clusterization-triggered emission of nonconventional luminophores in dilute aqueous solution, Nature Communications, 2023, 14:409。

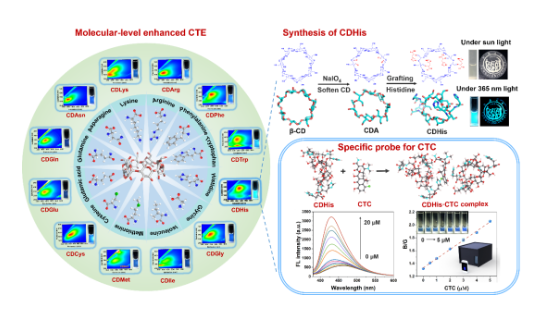

基于簇集誘導發光效應(CTE)的非常規發光材料具有環境友好性、親水性、優異的生物相容性等優點,在傳感、成像和生物醫藥領域有著廣闊的應用前景。然而,目前報道的非常規發光材料均只在結晶態或者高濃度溶液中具有熒光性能,在低濃度溶液中則不發光,這一問題大大限制了非常規發光材料的實際應用。本研究報道了一種基于分子水平增強簇集誘導效應的通用策略,利用常見天然材料—氨基酸與環糊精合成了基于氨基酸修飾的環糊精非常規發光分子,首次實現了基于聚集誘導發光效應的非常規發光材料在低濃度溶液中的高效熒光性能(發光分子濃度0.035 wt.%,熒光量子產率40.70%)。本研究通過化學反應將氨基酸小分子(選用了12種常見氨基酸)接枝到環糊精環狀結構上,利用環糊精的有限空間增強氨基酸和環糊精的非常規發色團的簇集,引發電子離域,形成空間共軛(TSC);進一步通過分子內與分子間的氫鍵與配位等強相互作用提升構象剛化程度,抑制非輻射躍遷,提升熒光量子產率。利用合成的氨基酸修飾的環糊精發光分子作為熒光探針,通過智能手機支持的便攜式熒光檢測設備,基于熒光信號和圖像分析,構建了針對四環素類抗生素(金霉素)的熒光分析方法,實現了高選擇性、高靈敏度的可視化抗生素檢測。本研究提出了基于分子水平增強簇集誘導發光效應的熒光分子合成的新策略,拓展并深化了對非常規發光理論的認識,促進了非常規發光材料在熒光傳感與分析成像領域的應用。同濟大學李秋菊副研究員為該論文第一作者,同濟大學為第一單位,本研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金和中央高校基本科研業務費的資助。論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-36115-w

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn