二維磁性材料因其新奇獨(dú)特的物性備受關(guān)注,在高密度信息存儲(chǔ)、高速運(yùn)算等領(lǐng)域具有重大應(yīng)用價(jià)值。然而,目前的二維磁性材料大多磁轉(zhuǎn)變溫度低,制備難度大,缺乏有效的通用制備方法,極大地限制了其實(shí)際應(yīng)用。此外,下一代自旋電子學(xué)器件也存在瓶頸,如自旋軌道力矩(spin-orbit torque, SOT)器件需要復(fù)雜的多層膜結(jié)構(gòu);自旋轉(zhuǎn)移力矩(spin-transfer torque, STT)器件難以直接調(diào)制均勻磁化樣品的磁性,較高的電流密度閾值增加了器件的功耗,這些挑戰(zhàn)限制了下一代自旋電子學(xué)器件的研發(fā)與應(yīng)用。因此,探索新型二維磁性材料簡(jiǎn)便可控的合成方法,發(fā)展高效率低功耗的磁調(diào)控方法,對(duì)開(kāi)發(fā)二維磁性材料在信息技術(shù)等領(lǐng)域的應(yīng)用具有重要的科學(xué)意義與研究?jī)r(jià)值。

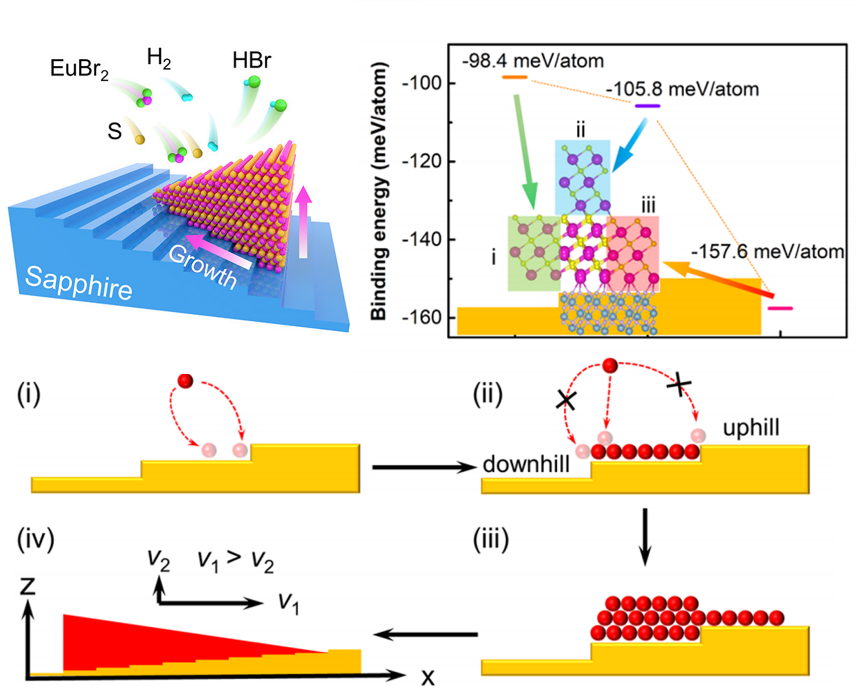

侯仰龍課題組提出藍(lán)寶石襯底臺(tái)階誘導(dǎo)外延生長(zhǎng)二維楔形磁性EuS(J. Am. Chem. Soc., 2022),結(jié)合理論模擬和深入表征,系統(tǒng)地提出了取向生長(zhǎng)和楔形生長(zhǎng)的機(jī)理(圖1)。低溫磁力顯微鏡表征發(fā)現(xiàn)楔形EuS具有厚度依賴的磁性質(zhì),為二維稀土化合物和楔形化合物的合成提供了新思路。此外,課題組利用空間限域的化學(xué)氣相沉積法獲得了超薄的室溫磁性Fe7Se8納米片(Nano Lett., 2022),通過(guò)調(diào)節(jié)前驅(qū)體揮發(fā)溫度和位置控制相比例,為其他非化學(xué)計(jì)量化合物的合成提供指導(dǎo),二維高質(zhì)量Fe7Se8納米片的室溫磁性和自旋重取向特性在下一代自旋電子學(xué)器件展現(xiàn)了巨大的應(yīng)用前景。

針對(duì)低對(duì)稱性二維磁性材料的研究,課題組發(fā)展了一種通用的溫度振蕩化學(xué)氣相傳輸法生長(zhǎng)具有面內(nèi)強(qiáng)各向異性的反鐵磁半導(dǎo)體FeOCl(Adv. Mater., 2022),還建立了一種獨(dú)特的“與格外延”生長(zhǎng)范式,打破了晶格匹配生長(zhǎng)的限制,成功獲得Cr5Te8/WSe2超晶格(Adv. Mater., 2022),這些研究為開(kāi)發(fā)新型自旋電子器件奠定了重要的材料基礎(chǔ)。

圖1 楔形EuS的生長(zhǎng)及機(jī)制探究

在前期系列研究的基礎(chǔ)上,課題組探索了二維磁性材料獨(dú)特的自旋和磁疇結(jié)構(gòu)。首次發(fā)現(xiàn)超薄Fe納米薄片具有厚度和幾何形狀依賴的磁渦旋結(jié)構(gòu)(Matter,2022),并且通過(guò)洛倫茲透射電鏡觀察到外部磁場(chǎng)對(duì)磁疇結(jié)構(gòu)的操縱。此外,研究人員在鐵磁外爾半金屬Co3Sn2S2中實(shí)現(xiàn)了電流直接高效地磁調(diào)控(Nat. Electron.,2022),研究團(tuán)隊(duì)首先利用改進(jìn)的化學(xué)氣相輸運(yùn)法在襯底上生長(zhǎng)了高質(zhì)量的Co3Sn2S2單晶納米片。通過(guò)電學(xué)輸運(yùn)測(cè)量發(fā)現(xiàn)當(dāng)注入超過(guò)某一閾值的直流電流時(shí),Co3Sn2S2的矯頑場(chǎng)發(fā)生顯著變化,僅需105?107A cm?2的電流密度就能將矯頑場(chǎng)從20.0 kOe降低至0.1 kOe。研究團(tuán)隊(duì)深入研究Co3Sn2S2的磁翻轉(zhuǎn)機(jī)制,建立了電流輔助的疇壁運(yùn)動(dòng)模型,并且可以通過(guò)調(diào)控接觸電極的幾何形狀進(jìn)一步減小改變矯頑力的閾值電流以及改變正負(fù)電流的對(duì)稱性。通過(guò)進(jìn)行電流和外場(chǎng)依賴的疇壁遷移率測(cè)量,獲得的STT效率與電流注入直接調(diào)制矯頑場(chǎng)的效率定量相符,從而證明了Co3Sn2S2在150 K具有高達(dá)2.4?5.6 kOe MA?1cm2的STT效率,是目前所有材料體系中最高的。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在160 K推動(dòng)Co3Sn2S2磁疇壁的電流密度閾值在零外場(chǎng)下小于5.1 × 105A cm?2,在0.2 kOe外場(chǎng)下小于1.5 × 105A cm?2,均是已知鐵磁金屬材料中最小的,兼具器件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、高效率和低閾值等優(yōu)點(diǎn)(圖2)。這些發(fā)現(xiàn)結(jié)合了磁性、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和金屬性,為磁性外爾半金屬應(yīng)用于下一代自旋電子學(xué)器件提供了有力的實(shí)驗(yàn)和理論支持。

圖2 電流調(diào)控Co3Sn2S2器件的磁翻轉(zhuǎn)。

近日,相關(guān)論文以《Magnetism modulation in Co3Sn2S2by current-assisted domain wall motion》(Co3Sn2S2中通過(guò)電流輔助疇壁運(yùn)動(dòng)進(jìn)行磁性調(diào)制)為題在NatureElectronics上發(fā)表。北京大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院侯仰龍教授、北京大學(xué)物理學(xué)院葉堉研究員以及中國(guó)科學(xué)院物理研究所劉恩克研究員擔(dān)任通訊作者,北京大學(xué)物理學(xué)院2021屆本科畢業(yè)生王秋原(現(xiàn)美國(guó)麻省理工學(xué)院博士研究生)、北京大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院2018級(jí)博士研究生曾怡為論文共同第一作者。

上述系列研究工作得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、中德國(guó)際合作項(xiàng)目、磁性功能材料與器件北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41928-022-00879-8

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn