- 首頁

- 資訊

Angew:北理工王金亮團(tuán)隊在構(gòu)筑基于區(qū)域規(guī)整異三鹵化端基的高效率有機(jī)太陽能電池受體材料方面取得重要進(jìn)展

來源:北京理工大學(xué) 2022-12-13

導(dǎo)讀:近期,北京理工大學(xué)王金亮教授團(tuán)隊在構(gòu)筑基于區(qū)域規(guī)整異三鹵化端基的高效率有機(jī)太陽能電池受體材料方面取得重要進(jìn)展,相關(guān)研究成果發(fā)表在國際化學(xué)領(lǐng)域頂級期刊《Angewandte Chemie International Edition》上,題為“Regioisomer-Free Difluoro-Monochloro Terminal-based Hexa-Halogenated Acceptor with Optimized Crystal Packing for Efficient Binary Organic Solar Cells”。北京理工大學(xué)為唯一作者通訊單位,化學(xué)與化工學(xué)院王金亮教授與安橋石特別研究員為該論文的通訊作者,碩士研究生閆祿和博士研究生張恒為論文的共同第一作者。

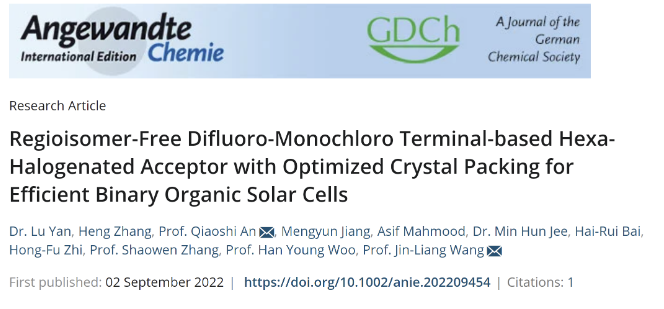

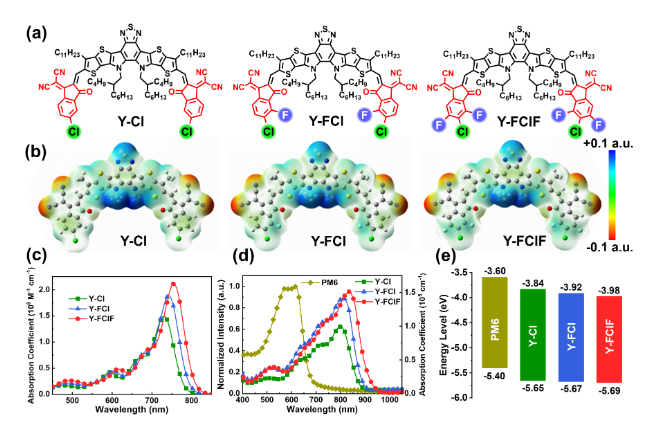

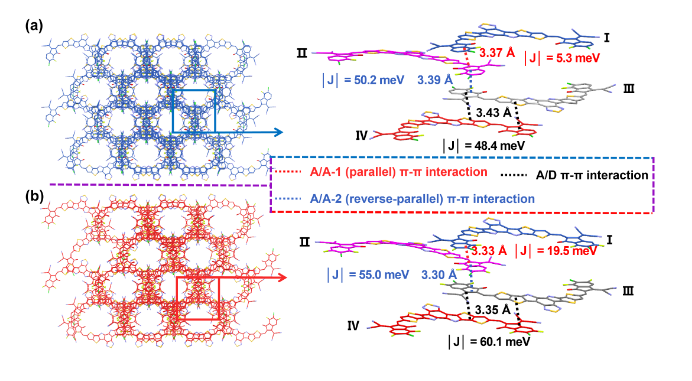

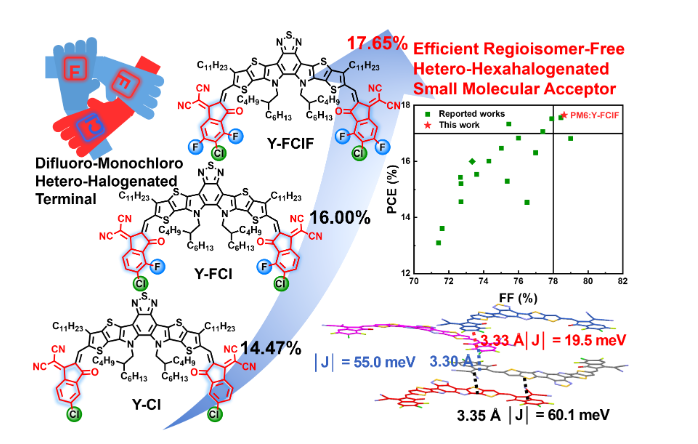

隨著“雙碳”目標(biāo)的提出,一場對于能源的革命勢在必行。有機(jī)太陽能電池(OSCs)作為一種清潔能源技術(shù),由于具有輕、薄、柔和易加工等諸多優(yōu)點受到了廣泛關(guān)注。得益于高效聚合物給體材料和新型非富勒烯受體材料的發(fā)展,有機(jī)太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率取得重要突破。為了實現(xiàn)OSCs的商業(yè)化目標(biāo),開發(fā)性能更加優(yōu)異的小分子受體材料(SMAs)并且深入探究其分子堆積和器件性能之間的關(guān)系十分有必要。A-DA’D-A型SMAs是目前OSCs領(lǐng)域研究非常熱門一類高效受體材料,眾多圍繞該類材料的結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動了OSCs效率的進(jìn)一步提高。核心工程、側(cè)鏈工程以及端基工程是調(diào)節(jié)分子堆積和提高光伏性能比較常用的手段,其中端基工程受限于有限的可修飾位點和較高的合成難度受到的關(guān)注相對較少。改變鹵素原子數(shù)目或鹵化位置是調(diào)節(jié)分子能級和給受體共混膜形貌從而獲得顯著的器件性能的最常用策略之一。此外,在端基上引入不同種類的鹵素原子可能會導(dǎo)致SMAs光伏器件性能的巨大差異。然而目前市面上同鹵素端基的種類有限,因此在同一個端基上引入多種鹵素的雜鹵代SMAs顯然有待開發(fā)和研究。同時,如何通過新穎的雜鹵化端基和單晶分子堆積模式來調(diào)控分子性質(zhì)和聚集形態(tài)特征和理解其與器件性能之間的關(guān)系,實現(xiàn)高效率受體材料的創(chuàng)制,也是目前有機(jī)太陽能電池領(lǐng)域的關(guān)鍵科學(xué)問題之一。圖1. 分子結(jié)構(gòu)與基本性質(zhì)(a)材料的化學(xué)結(jié)構(gòu);(b)表面靜電勢(ESP);(c)溶液的吸收光譜;(d)薄膜的吸收光譜;(e)給/受體材料的能級分布圖。基于上述提到的關(guān)鍵科學(xué)問題,王金亮教授團(tuán)隊在前期末端基調(diào)控的小分子受體材料合成與高性能有機(jī)太陽能電池性能調(diào)控相關(guān)研究工作(Energy Environ. Sci., 2022,15, 320; Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2108289; ACS Energy Lett., 2018, 3, 2967; J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 4856; J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 11802; J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 1923等)的基礎(chǔ)上,采用逐步氯化/氟化策略成功合成了兩個具有位置確定的氟化和氯化的新型雜二鹵化和雜三鹵化端基,并分別命名為o-FCl-IC和FClF-IC。隨后分別合成了三種基于Y系列中心核的無區(qū)域異構(gòu)體的SMAs(Y-Cl、Y-FCl和Y-FClF),其具有三個不同的雜鹵化端基。該團(tuán)隊系統(tǒng)地探討了逐步端基雜鹵化對SMAs的基本光電性質(zhì)、單晶堆積行為、薄膜形貌和光伏性能的影響。隨著雜鹵化端基中氟取代數(shù)目的逐漸增加(從Y-Cl到Y(jié)-FCl和Y-FClF),分子吸收光譜逐漸紅移,并且HOMO能級和LUMO能級降低,同時逐漸提高了純膜中的電子遷移率。圖2. Y-FCl (a)和Y-FClF(b)單晶的三維堆積模式與π-π相互作用信息該團(tuán)隊首次獲得了基于區(qū)域規(guī)整的雜二鹵化/雜三鹵化端基受體Y-FCl和Y-FClF的單晶結(jié)構(gòu)。晶體學(xué)分析和密度泛函理論(DFT)計算表明,與Y-FCl相比,隨著氟取代個數(shù)的增加,Y-FClF相鄰分子之間不僅保持了原有的晶系,而且表現(xiàn)出更好的分子平面性,更短的π?π堆疊距離和更顯著的π?π電子耦合和更有序的三維分子堆積網(wǎng)絡(luò),從而提升其薄膜態(tài)的多個方向上的電荷傳輸能力。此外,PM6:Y-FClF共混膜在分子堆積上表現(xiàn)出最有序和最顯著的face-on分子堆積取向,在合適的相分離下表現(xiàn)出最強(qiáng)的結(jié)晶傾向,并且在三種共混膜中具有最高和最平衡的電荷遷移率。因此,基于PM6:Y-FClF的有機(jī)太陽能電池實現(xiàn)了17.65%的光電轉(zhuǎn)換效率,明顯高于基于PM6:Y-FCl(16.00%)和PM6:Y-Cl(14.47%)的電池效率。更重要的是,該效率是基于雜鹵化小分子受體的二元有機(jī)太陽能電池中的最高效率之一。圖3. (a)太陽能電池的 J-V 曲線;(b)EQE外量子效率圖;(c)載流子遷移率柱狀圖。綜上,這項工作表明,精確控制氟/氯原子數(shù)和區(qū)域規(guī)整雜三鹵化策略的結(jié)合是改善SMAs分子間晶體堆積、優(yōu)化共混膜形態(tài)和提高器件光伏性能的協(xié)同方法之一,其在有機(jī)太陽能電池中有著巨大應(yīng)用潛力。其對后續(xù)高性能有機(jī)太陽能電池受體材料的設(shè)計提供了一種新思路。圖4 . 三種異鹵化端基所修飾的受體分子材料的分子結(jié)構(gòu)、晶體堆積和電池性能之間構(gòu)效關(guān)系圖。上述研究工作得到了國家自然科學(xué)基金項目、國家海外高層次人才青年項目、北京理工大學(xué)特立青年學(xué)者計劃等項目以及北京市光電轉(zhuǎn)換材料重點實驗室和北京理工大學(xué)分析測試中心的支持。北京工商大學(xué)李熊教授團(tuán)隊、廈門大學(xué)曹曉宇教授團(tuán)隊、中科院化學(xué)所朱曉張研究員團(tuán)隊給予了大力支持。文章全文鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202209454王金亮,化學(xué)與化工學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。2008年博士畢業(yè)于北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院,2013年入選國家海外高層次人才支持計劃。主要從事有機(jī)與高分子光電能量轉(zhuǎn)換材料化學(xué)研究,在單分散多氟代光伏給體材料和高效率含硒吩受體材料的高效合成以及器件性能調(diào)控方面開展了有特色的研究工作。主持承擔(dān)了國家自然科學(xué)基金項目、國家海外高層次人才青年項目、北京市自然科學(xué)基金面上項目、北京理工大學(xué)特立青年學(xué)者計劃等課題。至今在J. Am. Chem. Soc.等國際高水平學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表SCI論文80余篇,總被引用6000余次。2016年被評為北理工優(yōu)秀碩士學(xué)位論文指導(dǎo)教師,2021年被評為北京市優(yōu)秀本科畢業(yè)論文指導(dǎo)教師。目前擔(dān)任《北京理工大學(xué)學(xué)報英文版》第八屆編委會委員。安橋石,北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院特別研究員、博士生導(dǎo)師。2020年4月加入北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院,主要從事有機(jī)光電子材料與器件方面的工作。迄今以第一/通訊作者身份在Energy Environ. Sci.; Angew. Chem., Int. Ed.; ACS Energy Lett.; Adv. Funct. Mater.; Nano Energy等國際高水平期刊上發(fā)表SCI論文30余篇,其中ESI高被引論文9篇,論文共計被引6000余次,主持國家自然科學(xué)基金等項目。

參考資料:https://www.bit.edu.cn/xww/xzw/xsjl1/bdb3b13444bf440eaf5836e1d89b1b6d.htm

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點或證實其描述。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn