雜富勒烯是指富勒烯碳籠上的碳原子被雜原子(氮、硼等)取代后形成的特殊富勒烯,是富勒烯骨架修飾的重要途徑之一。由于雜原子外層價電子數不同于碳原子,雜富勒烯表現出不同于原始富勒烯的電子結構和物理化學性質。氮雜富勒烯是目前被廣泛研究的一類雜富勒烯,主要通過對空心富勒烯C60和C70進行化學修飾來合成。此外,通過在富勒烯碳籠內部內嵌金屬離子或團簇而形成內嵌金屬富勒烯,可以賦予富勒烯功能材料更為獨特的物理性質(如單分子磁性)。是否也可以對內嵌金屬富勒烯的碳籠進行骨架修飾得到內嵌金屬氮雜富勒烯呢?受此問題啟發,早在1999年,日本科學家先對內嵌單金屬富勒烯La@C82進行化學修飾得到其單加成衍生物,然后利用質譜技術將其離解,在其碎片質譜峰中檢測到內嵌單金屬氮雜富勒烯離子信號[La@C81N]+。然而,[La@C81N]+僅能在氣相中被檢測到,而未電離的原始內嵌單金屬氮雜富勒烯La@C81N則一直未能在實驗中合成出來,因此成為困擾富勒烯領域長達20余年的難題。在前期工作中積累的合成和分離低產率、低穩定性的新結構富勒烯的基礎上(J. Am. Chem. Soc. 2015,137, 3119-3123;Angew. Chem. Int. Ed. 2020,59, 1048-1073;J. Am. Chem. Soc. 2021,143,8078-8085),楊上峰教授團隊通過優化合成和分離條件,合成并分離出首例單金屬內嵌氮雜富勒烯La@C81N。為了證實其碳籠為氮雜富勒烯,該團隊與廈門大學謝素原院士團隊合作,利用單晶X射線衍射技術精確確定了其分子結構,結果表明其碳籠源自C3v(8)-C82,其中一個碳原子被氮原子取代。進一步地,通過與德國萊布尼茨固體與材料研究所Alexey A.Popov教授團隊進行理論合作,推斷出了氮原子在碳籠上的取代位點。還通過電子順磁共振譜、紫外可見吸收光譜和電化學表征并結合DFT理論計算對其電子性質進行了系統研究,發現La@C81N表現出了閉殼的電子結構,與原始的La@C3v(8)-C82的開殼電子結構明顯不同。因此,通過對富勒烯碳籠進行骨架修飾可以調控內嵌金屬富勒烯的電子性質。首例單金屬內嵌氮雜富勒烯的合成與分離,成功解決了困擾富勒烯領域長達20余年的難題。審稿人認為“這個結果很有意思,并有助于理解氮雜富勒烯的獨特性質”(“this result is very interesting and helpful for understanding the unique properties of azafullerenes.”)

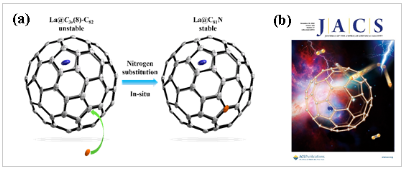

圖注.(a)氮原子(橙色)取代La@C3v(8)-C82(左)碳籠上碳原子原位形成單金屬內嵌氮雜富勒烯La@C81N(右)示意圖。(b) JACS外封面圖,形象地表示了在電弧放電條件下,氮氣分子的氮氮三鍵被破壞,裂解為兩個氮原子。隨后高能的氮原子(橙色)進攻碳籠,將碳籠上的一個碳原子(灰色)取代后留在碳籠骨架上,形成氮雜富勒烯。該論文的共同第一作者為中國科學技術大學化學與材料科學學院博士研究生向文灝、蔣曉樂、特任副研究員姚陽榕,通訊作者為中國科學技術大學楊上峰教授和德國萊布尼茨固體與材料研究所Alexey A.Popov教授。該項研究得到了科技部、國家自然科學基金委和德國研究基金會的資助。參考資料:http://kyb.ustc.edu.cn/2022/1205/c6076a583612/page.htm