2022年12月2日,河南大學省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室王學路教授團隊在Science上以Research Article形式發表了題為Phosphoenolpyruvatereallocation links nitrogen fixation rates to root nodule energy state的研究成果,揭示了大豆根瘤能量狀態感受器及其調控共生固氮的新機制。這是繼2021年10月1日王學路教授團隊在Science發表研究長文(此項成果入選2021年度“中國高校十大科技進展”和2022年度“中國農業科學重大進展”)后,該團隊在國際頂尖期刊發表的又一創新性研究成果,充分顯示了王學路團隊在相關研究領域的創新活力和國際領先地位,以及對促進生物固氮領域發展做出的卓越成績,是河南大學科技創新和“雙一流”建設方面的又一重大突破。

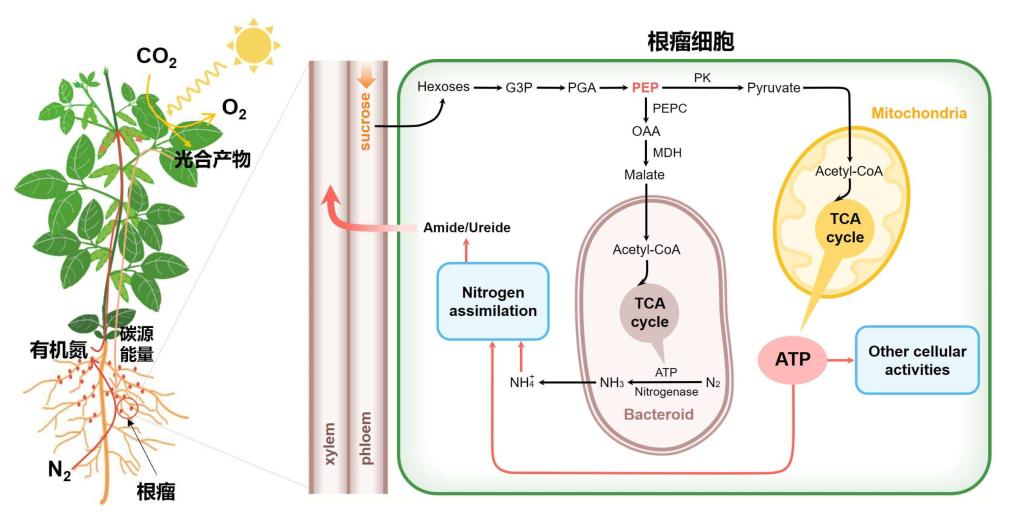

氮素是植物生長發育必須的大量營養元素,因而農業生產高度依賴工業氮肥。但是氮肥的生產需要消耗大量化石能源,并且過度施用氮肥會造成土壤板結退化和水體污染,影響農業的可持續發展。生物固氮是自然界生物可用氮的最大天然來源,豆科植物與根瘤菌可以相互作用形成一個獨特的器官,即共生根瘤。在根瘤中的共生固氮是地球生態系統中氮氣還原為可被植物吸收利用氨的重要途徑,貢獻了60%以上的陸地生物固氮量,對保持農業以及自然生態系統中的初級生產和碳匯有重要意義。因此,提高豆科植物的共生固氮能力,甚至發展非豆科植物或者作物的共生固氮,對減少對工業氮肥的依賴、發展綠色可持續農業、實現“雙碳”戰略具有重要意義。共生固氮是一個高耗能的酶催化過程,植物本身光合作用固定的碳水化合物是共生固氮最主要的碳源和能量來源(圖1)。因此,共生根瘤的固氮能力需要與豆科植物的碳源和能量水平相協調,以平衡共生固氮和其它生命過程的碳消耗和保證豆科植物在不同環境下的正常生長。然而,豆科植物如何響應碳源和能量水平從而調控根瘤固氮能力的機制一直是未解之謎。

圖1:共生固氮中碳源和能量的來源及分配

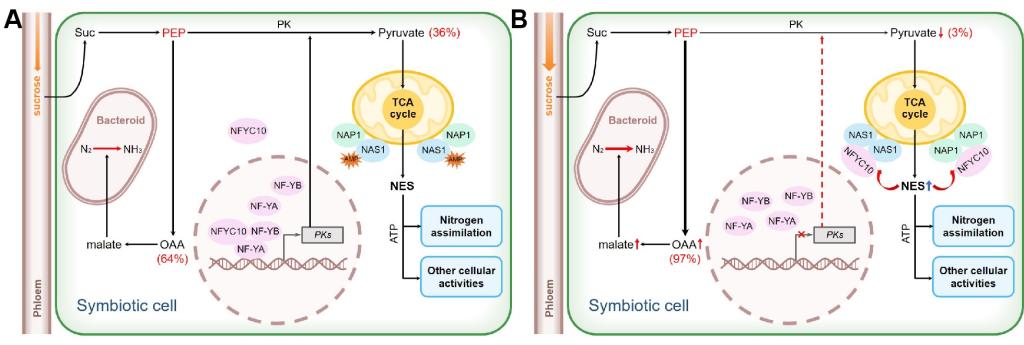

王學路教授研究團隊在根瘤中發現了新的能量感受器蛋白GmNAS1(soybean nodule AMP sensor 1)和GmNAP1(GmNAS1-associated protein 1),它們可以感受上升的能量狀態,進而調控糖酵解中間產物在大豆根瘤中向共生固氮和植物細胞自身利用方向的分配(圖2)。

豆科植物根瘤固氮能力受環境影響,而這些環境因素往往影響根瘤的能量狀態,暗示根瘤能量狀態變化和固氮能力之間的重要關系。胱硫醚β合成酶(Cystathionine β-synthase,CBS)結構域是一類具有結合腺苷酸及其衍生物(包括AMP、ADP和ATP等)能力的保守功能域,CBS家族蛋白具有作為細胞能量感受器的潛力,如動物和酵母中的AMPK(Baykovet al., 2011;Gonzalezet al., 2020)。為了鑒定大豆根瘤中可能存在的能量狀態感受器,作者篩選了71個CBS家族蛋白,在根瘤中鑒定到了特異高表達的GmCBS22(GmNAS1)和GmCBS14(GmNAP1)。遺傳分析發現,GmNAS1和GmNAP1功能缺失后不影響根瘤的形成和發育,但是完全抑制了根瘤碳源供應增加后固氮能力的上升。進一步研究發現GmNAS1和GmNAP1通過感知細胞AMP水平來監測根瘤細胞能量狀態,GmNAS1可以直接結合AMP從而與GmNAP1在線粒體膜上形成異源二聚體,在碳源供應增加導致根瘤能量狀態上升時,AMP含量降低,促使GmNAS1-GmNAP1異源二聚體解離,形成GmNAS1-GmNAS1和GmNAP1-GmNAP1同源二聚體。這種能量感受方式不同于動物細胞,說明其獨特的感受方式,是對生命科學能量感受領域的重要貢獻。

為解析位于線粒體膜上的GmNAS1和GmNAP1調控根瘤固氮能力的機制,作者通過免疫共沉淀偶聯質譜分析鑒定到了一個與GmNAS1和GmNAP1相互作用的轉錄因子NF-YC亞基(Nuclear Factor-Y C subunit)GmNFYC10a。發現在根瘤能量狀態上升時,AMP水平下降形成的GmNAS1-GmNAS1和GmNAP1-GmNAP1同源二聚體會與GmNFYC10a互作并將其錨定到線粒體上,從而減少細胞核中的GmNFYC10a水平,抑制丙酮酸激酶(PK)基因表達(圖2),調控能量在植物細胞和類菌體碳源供應之間的分配。

圖2:根瘤中的新能量感受器調節PEP分配而協同調控碳源水平和固氮能力

這項突破性進展,揭示了大豆根瘤中的新型能量感受器GmNAS1/GmNAP1通過調控根瘤碳源的重新分配,進而調整根瘤固氮能力的分子機制,并表明動物細胞和植物細胞采用各具特色的分子機制感受能量。該機制使豆科植物可以在生長環境改變時,依據其體內碳源的可用性及時調整根瘤固氮效能,從而維持植株體內的碳氮平衡,適應周圍環境的變化。這項突破性成果,為發掘自主產生碳源的植物中更多的能量感受器并建立其信號通路提供了范例,將極大促進對細胞和個體水平碳源分配和代謝調控的進化和分子機制的解析,并為未來通過合成生物學方法,設計高效利用作物自身或者周圍環境中的碳源,提高共生固氮能力提供了重要理論支撐,為高效固氮作物的分子設計提供了新的思路。

河南大學省部共建作物逆境適應與改良國家重點實驗室、河南大學交叉學科高等研究院王學路教授為該論文的通訊作者,河南大學師資博士后柯小龍為第一作者。該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、河南省中原學者項目以及河南大學經費的支持。

除連續在Science發表的突破性進展外,近期王學路團隊在大豆與根瘤菌匹配性共進化的遺傳和分子機制(Zhang et al., 2021,Nature Plants),環境脅迫調控共生根瘤發育的分子機制(He et al., 2021,Molecular Plant),以及根瘤菌誘導的細胞核內復制的細胞學基礎(Fan et al., 2022,New Phytologist)等方面也取得了系列創新性進展。

王學路教授自2019年12月加盟河南大學領銜“生物固氮和豆科生物學”團隊以來,以豆科作物為主要研究對象,研究菌植互作的遺傳、進化和分子機制;能量感受和分配調控根瘤發育、共生固氮的遺傳和分子機制;豆科作物分子設計育種等方面。目前,團隊匯聚了來自美國、英國、上海、武漢的多位優秀青年教師加入,其中1人入選國家級青年人才項目,3人入選河南省杰青/優青;吸引了10多名畢業于武漢大學、吉林大學、浙江大學、新加坡國立大學、南京農業大學和華中農業大學等高校的優秀博士畢業生從事博士后研究。最近,王學路教授作為首席科學家獲批國家重點研發計劃項目“以碳增氮高效生物固氮回路設計與系統優化”,團隊將快速推進在生物固氮和碳氮高效這一國際前沿科學領域的創新研究,并完善高水平合成生物學和分子設計育種平臺,向現代生物育種領域積極拓展,為服務國家糧食安全和農業綠色可持續發展作出貢獻。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn