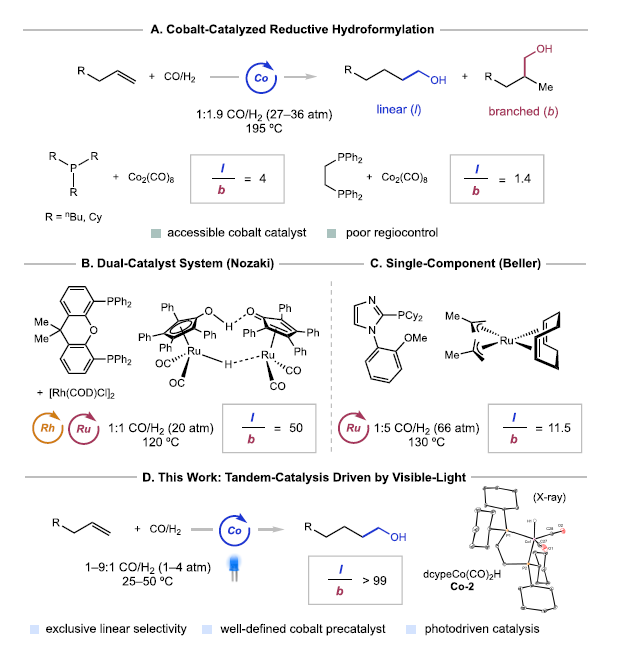

還原氫甲酰化反應是一種過渡金屬催化的反應,涉及CO和H2對烯烴的加成,是一種直接合成C1同系物醇的原子經濟方法。串聯過程包括醛的生成和還原。隨著Roelen的甲酰化催化劑HCo-(CO)4的發現,其他課題組試圖通過PR3Co(CO)3H來優化產物的組成,使其包括由更活潑的Co?H鍵產生C1同系物醇。另外,為了避免較差的區域選擇性和劇烈的反應條件,人們越來越多的使用銠和釕催化劑。Nozaki課題組引入了一種銠-釕雙催化劑,實現了線性醇合成,區域選擇性高達50:1 (l/b)。[Rh(COD)Cl]2和XantPhos的結合使區域控制合成醛成為可能。Nozaki和Beller報道了用于末端和內部烯烴還原氫甲酰化的單組分釕催化劑。對于在地球上儲量豐富的鈷來說,一種高選擇性的鈷催化還原氫甲酰化反應亟待開發。

于是,作者設想了一種鈷催化選擇性合成醇的催化方法。已知用可見光照射氫化鈷預催化劑可促進配體解離,并使化學和區域發散的硼氫化和異構化成為可能。作者此前報道了雙(膦化氫)鈷氫化物 (Co-1)在熱和光化學條件下的發散反應性。可見光照射時,Co-1顯著提高了加氫速度和范圍。作者以Co-1作為預催化劑,探索了可見光驅動還原氫甲酰化的可能性。在合成氣壓力下,CO解離可使烯烴配位并插入Co-H鍵。為了在反應過程中實現高選擇性,CO從線性鈷烷基的遷移插入將伴隨烯烴1,2-插入形成的四配位雙(膦)鈷氫化物。酰基加氫水解快于烯烴異構化過程,這可能會削弱產物的區域選擇性。通過觀察確定,當鈷酰基配合物暴露到4 atm的H2時醛被釋放,表明可見光可以有效加速反應。

圖1. 研究背景(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

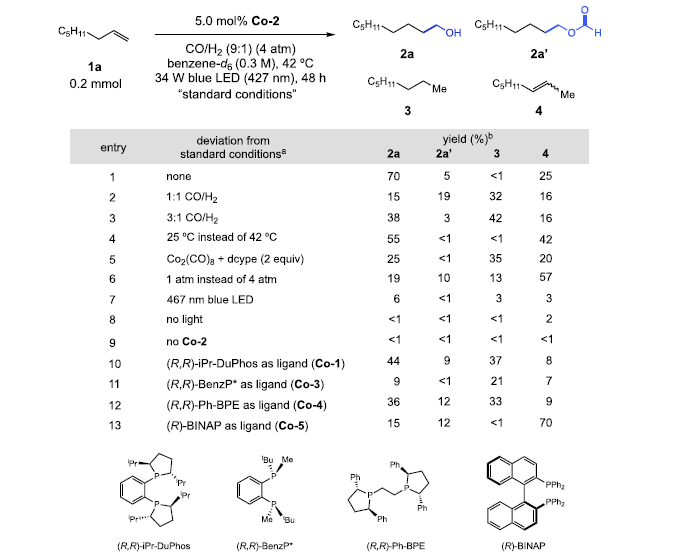

羰基二聚體的形成使其與Co-1的有效催化反應變得復雜。該二聚體作為光驅動Co-1釋放H2和TEMPO氫原子攫取(HAA)的產物被觀察到。因此,抑制該二聚體的形成將有效提高催化劑性能。作者對(R,R)-(BenzP*)Co(CO)2H (Co-3), (R,R)-(PhBPE)Co (CO)2H (Co-4),和(R)-(BINAP)Co(CO)2H (Co-5)進行篩選,發現效果不好。用31P-NMR監測催化反應發現正是由于反應過程中形成了大量的羰基二聚體導致了這樣的結果。

基于這些觀察,作者認為雙(膦)配體具備大位阻的烷基取代基將不利于形成二聚體。因此,在60 °C下,作者在Co2(CO)8的甲苯溶液中加入兩個當量的dcype,得到(dcype)Co (CO)2H(Co-2),收率89%。作者從-35 °C的濃乙醚溶液中獲得了適合X-射線衍射的單晶,確定了其五配位的三角雙錐結構。在苯-d6中,于δ-11.2處可以觀察到Co?H共振;在δ-102.5處觀察到31P共振。與Co-1不同的是,將Co-2暴露在藍色Kessil燈和1?4 atm的合成氣中不會導致H2的逸出和羰基二聚體的形成,印證了作者的猜測。

隨后,作者以1-辛烯為模型底物進行了條件篩選。在4 atm的1:1 CO/H2的合成氣中,用藍色Kessil燈(34 W)照射48小時,可以得到1-壬醇(2a)和正辛烷(2b) 1:2.1的混合物。合成氣混合物中CO相對含量的增加利于提高選擇性,9:1 CO/H2對烯烴加氫的抑制效果最好,從而使烯烴異構化成為主要反應途徑。當作者希望通過dcype與Co2(CO)8在原位生成Co-2時,發現效果不佳,原因是生成了[(dcype)Co(CO)3][Co(CO)4]。此外,溫度會影響產物的選擇性。在室溫下,烯烴異構化生成2-辛烯(4)成為主要反應,而氫化完全被抑制。值得注意的是,在所有情況下,只觀察到2a的線性異構體,這是目前為止唯一一例還原氫甲酰化過程中使用烯烴線性選擇性制得醇的例子。

圖2. 條件篩選(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

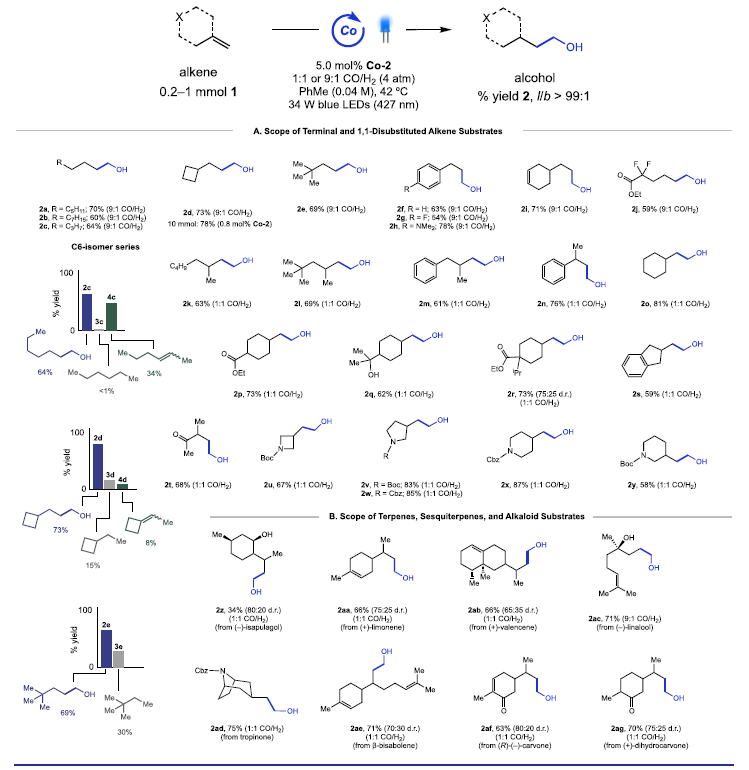

作者在最佳條件下進行了底物拓展。一系列結果(1c-1e)說明鈷催化劑對末端烯烴α-碳取代過多將會抑制烯烴異構化,從而更有利于氫化反應。4-乙烯-環己基-1-烯的反應可以證明催化劑具備在同一底物中區分末端和內部烯烴的能力。含烯烴的酯也可兼容并得到相應的醇2j-2r,產率為59-73%。作者又將反應范圍擴大到1,1-雙取代烯烴。在這些條件下可有效地生成多一個碳單位的醇,且產率通常在60%以上,具有極高的線性選擇性。α-取代基位阻的增加(從甲基到乙基)導致轉化率顯著降低,可能是由于大位阻dcype配體對鈷的影響。

圖3. 底物拓展(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

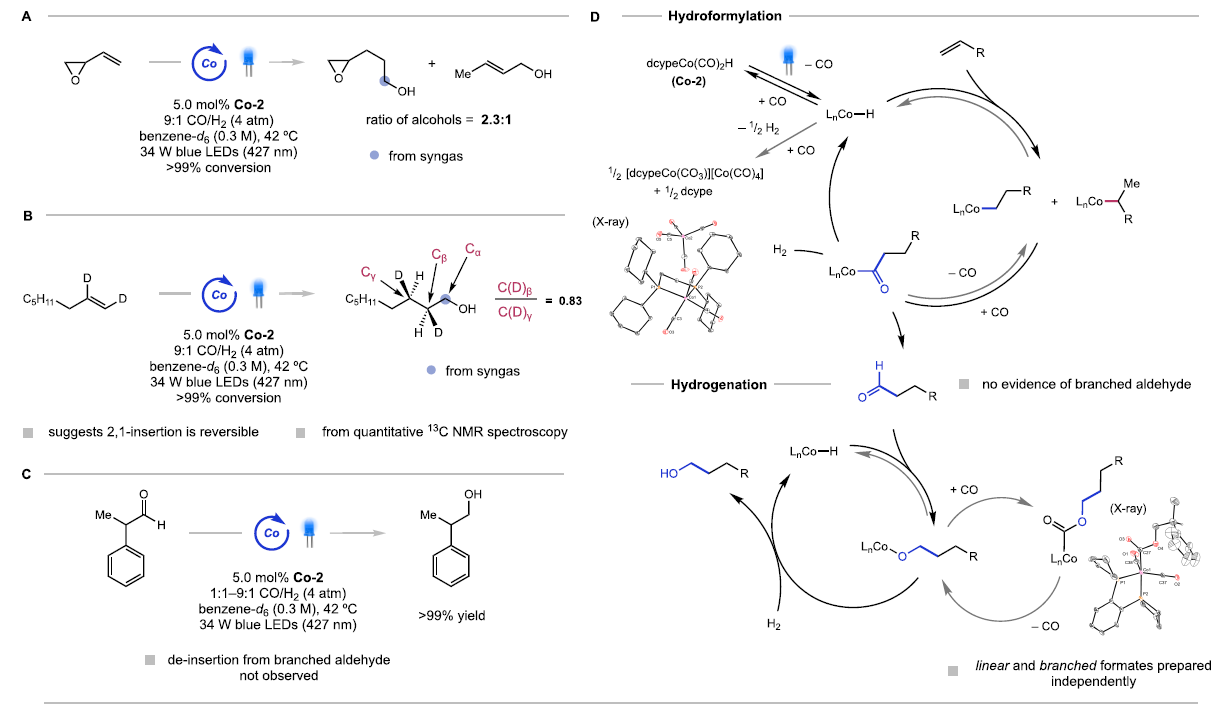

作者用NMR對催化反應進行了監測。在1-辛烯轉化率為30-50%時,苯-d6 31P-NMR顯示Co-2共振,并出現兩個以88.7和83.1 ppm為中心的新峰,被認為是(dcype)CoC(O)OC9H19(源于CO遷移插入到假設的鈷醇鹽)。當催化反應達到完全(>99%)轉化時,通過31P-NMR僅觀察到Co-2。在熱條件下沒有觀察到醛的還原,說明可見光是串聯催化過程所必需的。在只含H2時,可見光介導的醛還原不發生,說明串聯催化反應的兩個步驟都需要CO。

最后,作者研究該反應高區域選擇性的原因。用1H-NMR監測環氧化合物的反應過程,發現了線性醇和2-丁烯-1-醇的混合物,這是2,1-烯烴插入產物β-O消除后的結果。對于標記的辛烯,只有1-壬醇沒有檢測到氘遷移。這些觀察結果支持2,1-插入生成支鏈烷基的途徑,但在生成產物的過程中不發生CO插入。值得注意的是,當一個孤立的18電子雙(膦)鈷酰基配合物被可見光照射時會發生CO去插入,并在β-H消除后生成苯乙烯。

圖4. 反應機理(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

總結 Paul J. Chirik課題組實現了可見光介導的鈷催化串聯氫甲酰化/氫化反應。該方法可應用于以末端烯烴和1,1-二取代烯烴為原料合成具有極高線性選擇性的C1同系物醇。初步的機理實驗結果與實時監測顯示反應過程中會同時發生1,2-和2,1-烯烴插入的情況,但只有第一個會產生線性醛,進而得到線性醇。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn