(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

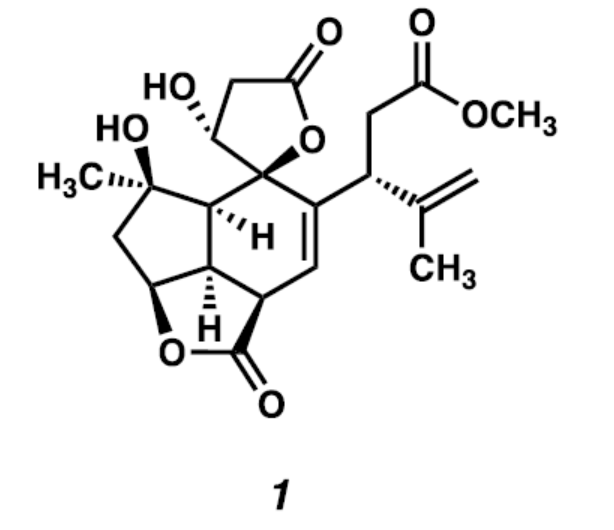

海洋生物提供了看似無窮無盡的復雜天然產物,近幾十年來一直受到合成化學家的持續關注。其中,化學家們目前已從Sinularia屬的軟珊瑚的提取物中分離出了數十種大環和多環分子。多環呋喃丁烯內酯衍生的西松烷型(cembranoid)和去西松烷型(norcembranoid)天然產物長期以來一直是具有挑戰性和難以捉摸的合成目標,迄今為止,僅有四例相關的全合成研究。Havellockate(1)是一種于1998年首次從Sinularia granosa中分離出來的C20-西松烷型天然產物,是多環呋喃丁烯內酯衍生的西松烷型家族中一個復雜且具合成挑戰的例子(Figure 1A)。同時,1的特征在于高度氧化的順式稠合三環骨架。1中還含有一個獨特的螺稠合的β-羥基丁烯內酯環,這是多環呋喃丁烯內酯衍生的西松烷型家族中其它成員所沒有的獨特特征。除了這些特征外,1還具有八個手性中心,其中七個連續圍繞在高度取代和密集官能團化的核心骨架中。雖然尚未有相關1的全合成報道,但Meht和Barriault課題組強調了該全合成的難度。

首先,作者進行了逆合成分析(Figure 1B)。1可通過烯酮衍生物2經螺環化/酯交換反應生成。2可通過三環化合物3的經氧化反應生成。4通過分子內Diels-Alder反應,可生成3。5通過酰化反應,可生成4。醛化合物6和砜化合物7,通過Julia-Kocienski烯化反應/去硅基化反應,可生成5。

(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

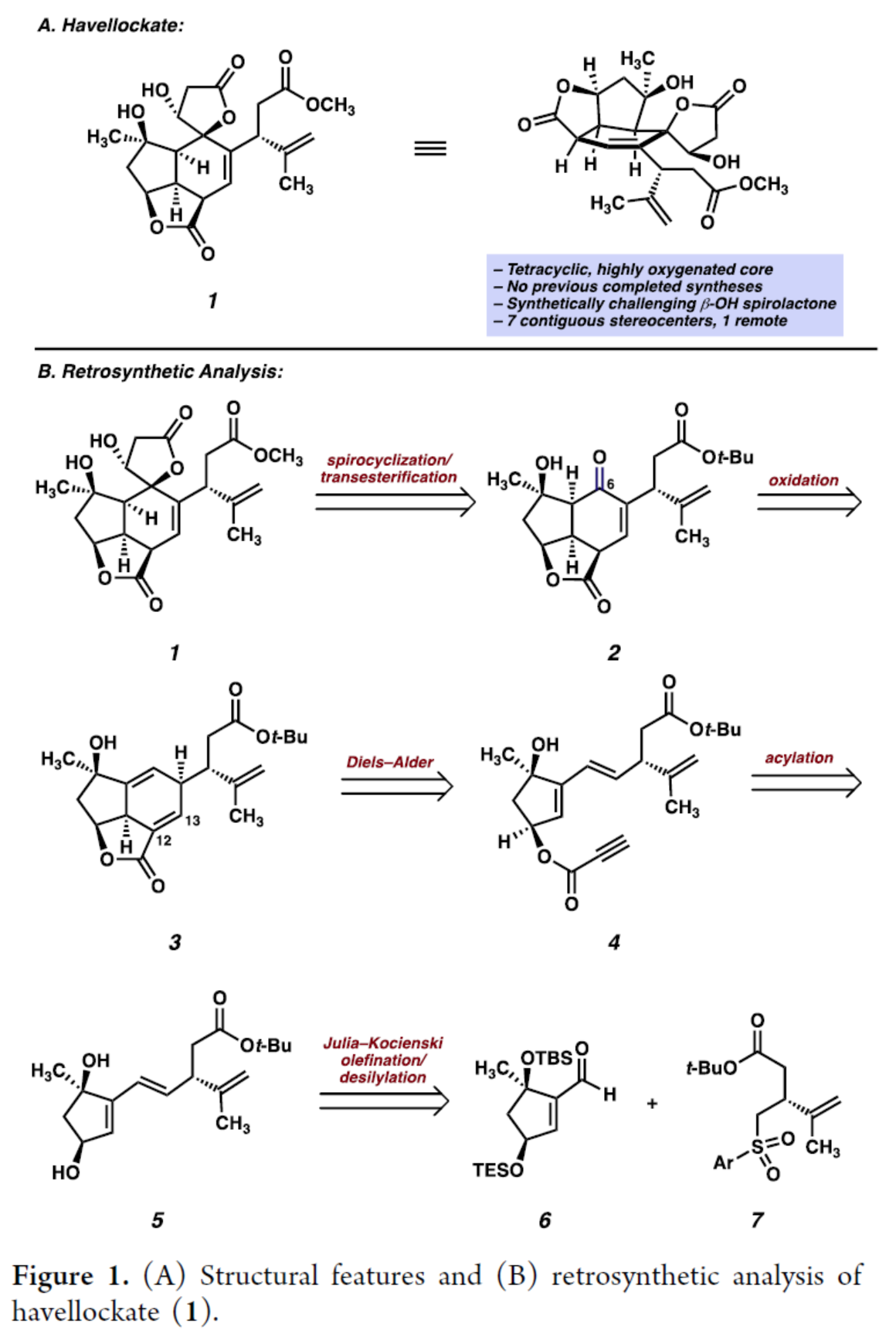

砌塊6的合成(Scheme 1A)。以烯酮8為初始底物,經溴化反應,可以90%的收率得到溴化中間體9。9在NaCN、TBAl條件下進行共軛加成/消除反應,可以72%的收率得到β-氰基烯酮10。10在NaBH4、CeCl3·7H2O條件下進行還原后,再使用TESCl對羥基進行保護,可以兩步91%的收率得到腈化合物11,dr為11:1。11在DIBAL條件下進行還原,可以91%的收率得到醛類化合物6。

砌塊16的合成(Scheme 1B)。12經γ-去質子化,再用溴乙酸叔丁酯進行α-烷基化后,再使用LiBH4進行還原反應,可以兩步65%的收率得到醇化合物13,dr > 20:1。13與1-苯基四唑硫醇(PTSH,14)進行Mitsunobu反應,可以71%的收率得到硫化物15。15通過進一步的氧化后,可以81%的收率得到砜化合物16。

(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

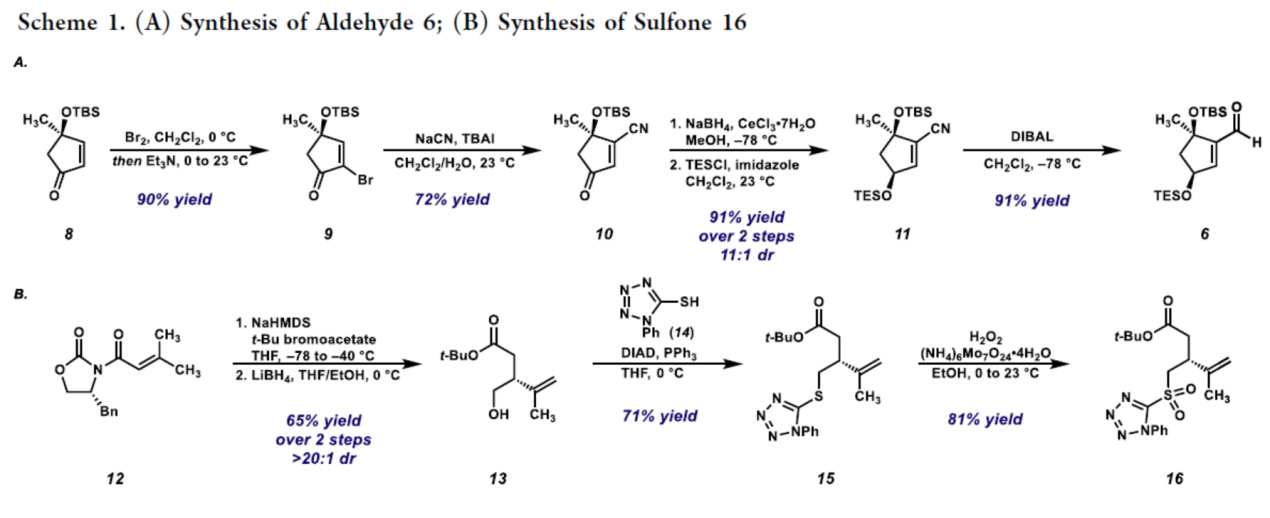

砌塊2的合成(Scheme 2)。6和16在KHMDS條件下進行Julia-Kocienski烯化反應,再經去硅基化后,可以兩步57%的收率得到二醇化合物5,E:Z > 20:1。5與丙炔酸在DIC、DMAP條件下進行酰化反應,再于二甲苯中進行[4+2]環加成反應,可以兩步51%的收率得到化合物3,dr > 20:1。3在VO(acac)2、TBHP條件下進行氧化反應,可以70%的收率得到環氧化物17,dr > 20:1。17在Ti-催化下進行還原性環氧開環,可以59%的收率得到二醇化合物18,dr > 20:1。18在使用IBX進行氧化后(伴隨著烯基的遷移),可以65%的收率得到烯酮化合物2。然而,2與乙烯基溴化鎂進行非對映選擇性1,2-加成反應時發現,由于Grignard試劑的堿性,可使乙烯基β-酮酯2去質子化,生成烯醇鹽19,從而無法進行所需的1,2-加成反應。

(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

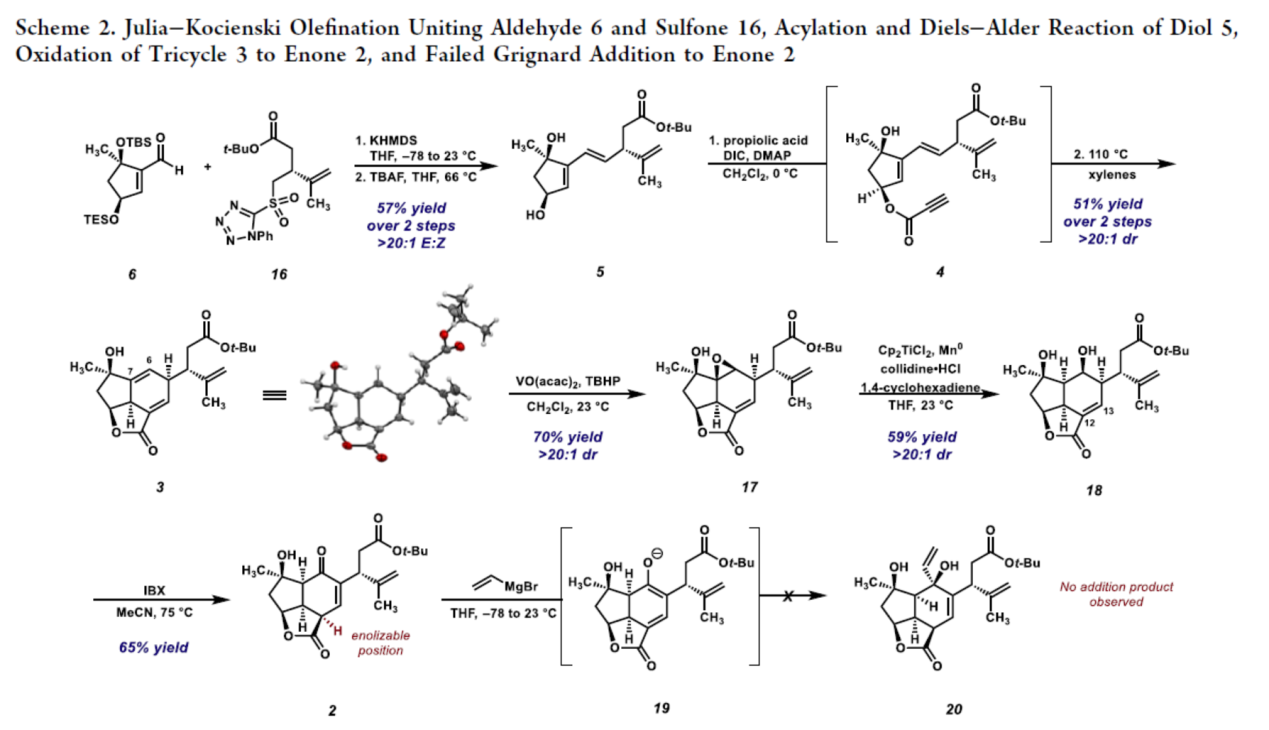

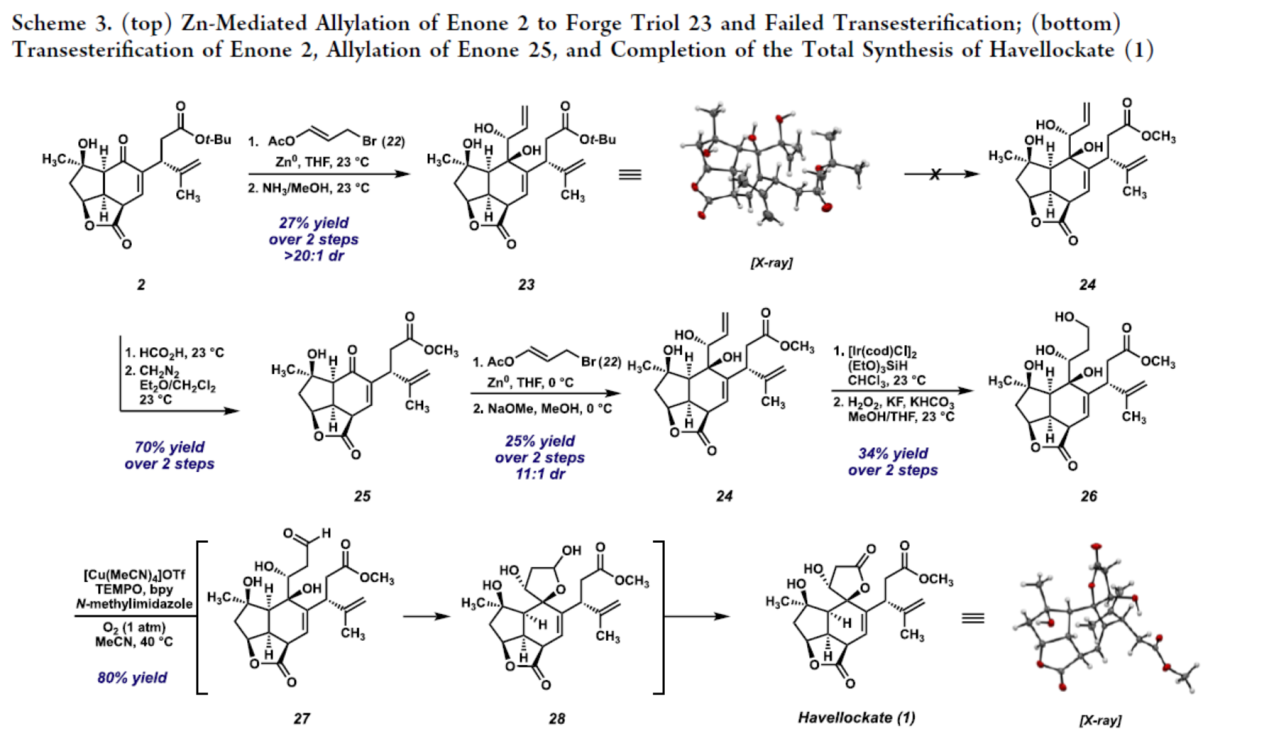

Havellockate(1)的不對稱全合成(Scheme 3)。通過進一步的優化后發現,2與3-溴-1-乙酰氧基丙烯(22)在鋅催化下進行加成反應后,再于NH3、MeOH條件下進行去乙酰化反應,可以兩步27%的收率得到三醇化合物23,dr > 20:1。同時,23的X-射線結構表明,23的C(5)和C(6)-位的立體化學構型與Havellockate(1)中的β-羥基丁烯內酯一致。然而,23通過大量的條件篩選,均未能實現相應的酯交換反應,未能獲得所需的化合物24。

通過進一步的研究后發現,使用甲酸可將2中的叔丁酯基團進行斷裂,再與重氮甲烷反應,可以兩步70%的收率得到甲酯化合物25。25與3-溴-1-乙酰氧基丙烯(22)在鋅催化下進行加成反應后,再于NH3、MeOH條件下進行去乙酰化反應,可以兩步25%的收率得到三醇化合物24,dr為11:1。24通過anti-Markovnikov的Ir-催化氫硅反應以及Tamao-Fleming氧化反應,可以兩步34%的收率得到四醇化合物26。26通過銅催化需氧氧化反應,涉及兩次氧化/環化過程,即初始氧化可生成醛27,27可能發生環化生成內酯28,28通過進一步的氧化,可以80%的收率得到Havellockate(1)。所有NMR和IR數據均與文獻值一致,此外,通過X-射線晶體學進一步確認了立體化學的相關信息。然而,合成的Havellockate(1)的旋光度在符號或大小上都與文獻報道的不匹配(αD 25-56.7° vs 文獻αD 25+23.7°)。

(圖片來源:J. Am. Chem. Soc.)

總結

美國加州理工學院Brian M. Stoltz課題組報道了一種呋喃丁烯內酯衍生的西松烯二萜內酯Havellockate的首次全合成。首先,作者采用了Julia-Kocienski烯烴化反應,可將兩個對映體富集砌塊進行連接。隨后,通過分子內的Diels-Alder反應,構建了天然產物的六元環骨架。最后,采用非對映選擇性烯酮1,2-乙酰氧基烯丙基化反應來構建最終的碳-碳鍵和剩余的立體生成中心。后期的硅氫化/Tamao-Fleming串聯反應之后,再進行銅催化的氧化環化,從而實現了havellockate的全合成。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn