- 首頁

- 資訊

Nat Commun:中國科大梁海偉課題組在金屬間化合物燃料電池催化劑方面上取得新進展

來源:中國科學技術大學 2022-11-04

導讀:近日,中國科學技術大學梁海偉教授課題組發(fā)展了一種小分子輔助的浸漬法,實現了碳載小尺寸鉑基金屬間化合物(Pt-IMC)燃料電池催化劑的普適性制備,所制得的催化劑展現出優(yōu)異的低鉑燃料電池性能。該研究成果以“Small molecule-assisted synthesis of carbon supported platinum intermetallic fuel cell catalysts”為題,發(fā)表在國際期刊Nature Communications上。

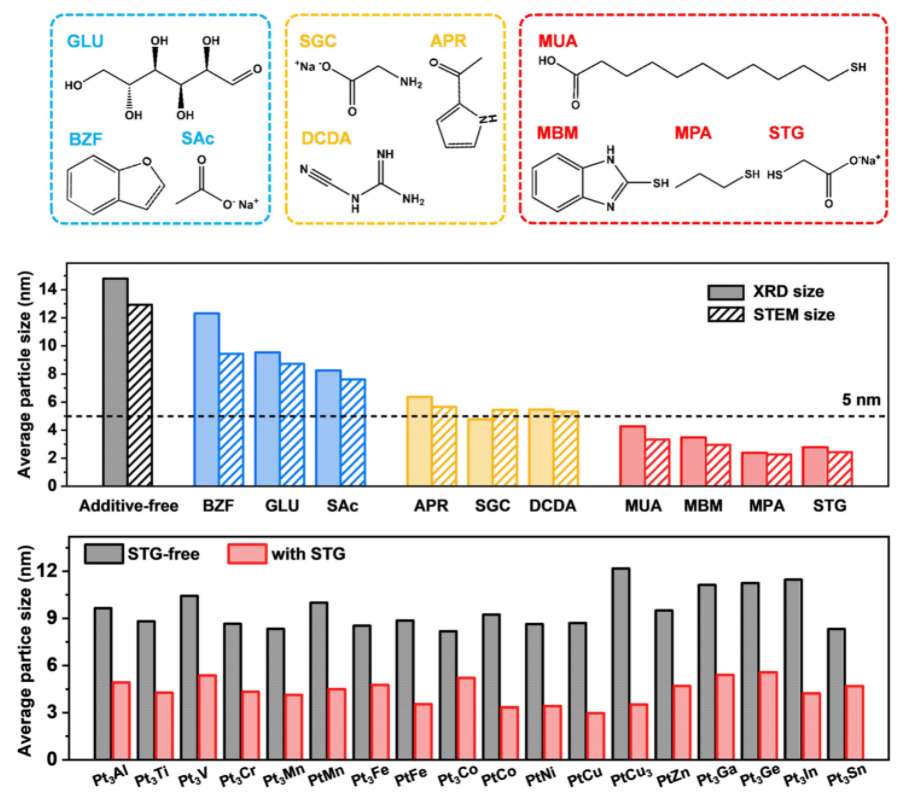

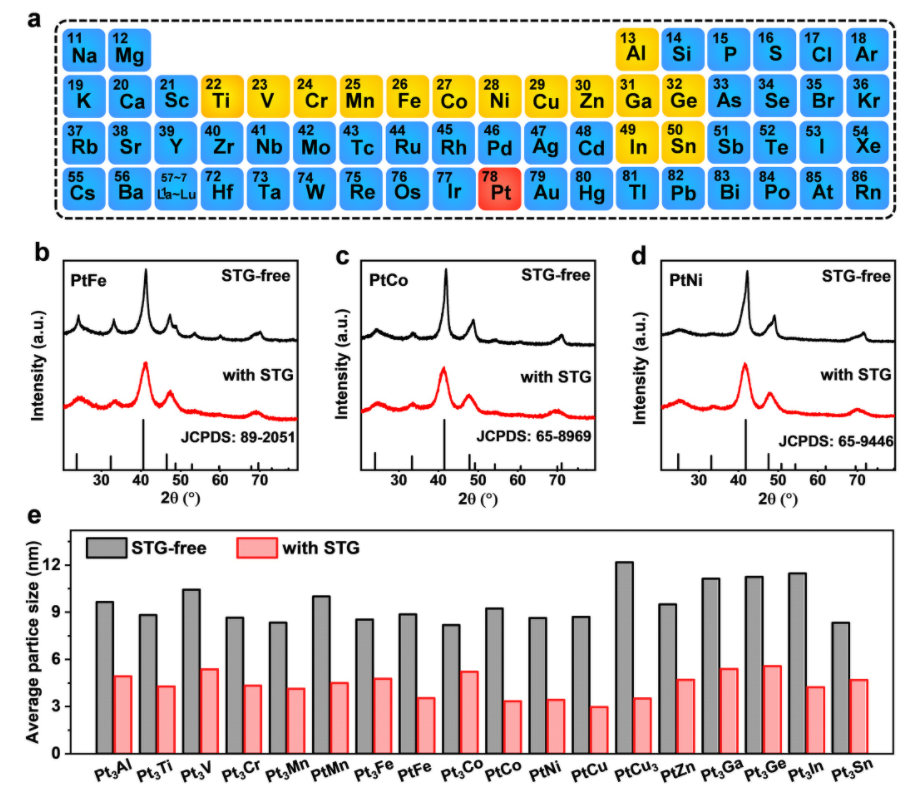

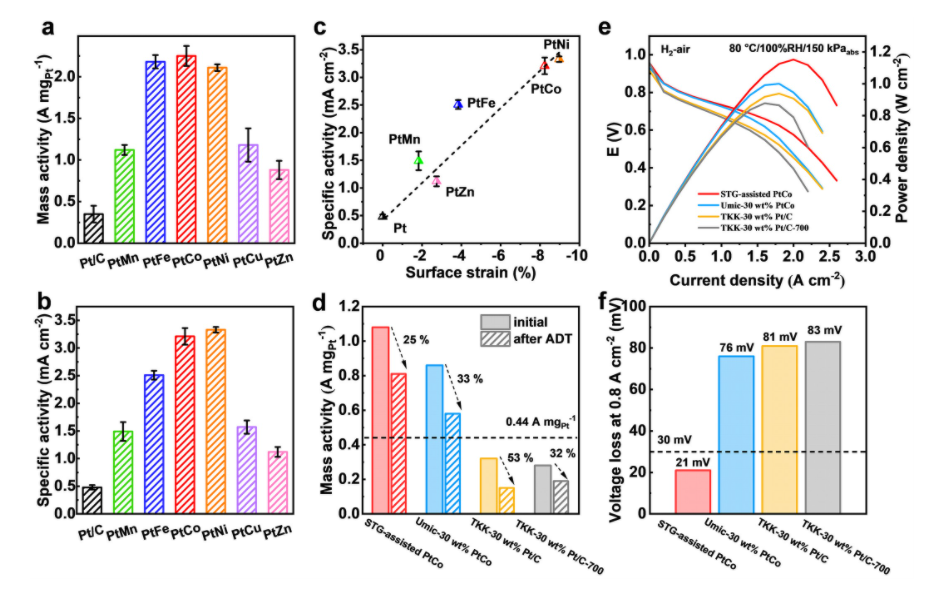

原子有序排列的Pt-IMC催化劑在質子交換膜燃料電池(PEMFC)陰極氧還原反應(ORR)中有著相對于傳統(tǒng)無序固溶體合金更高的活性和穩(wěn)定性。而Pt-IMC催化劑的合成通常需要高溫退火來克服原子遷移有序化的能壘,造成顆粒燒結,Pt利用率降低。因此,開發(fā)顆粒尺寸小且高度有序的Pt-IMC催化劑的合成方法成為提升PEMFC性能并降低成本的關鍵。去年10月份,梁海偉課題組及合作者發(fā)展了高溫硫錨定的方法,實現了Pt-IMC催化劑的普適性合成(Science 2021, 374, 459-464)。近日,該課題組在此領域中取得了新的進展:采用小分子輔助浸漬法,直接使用商業(yè)炭黑載體,實現了克級Pt-IMC燃料電池催化劑的合成,向該類催化劑的實用化邁出重要一步。在該項工作中,研究人員發(fā)展了一種小分子輔助合成小尺寸Pt-IMC催化劑的策略,將含雜原子(O、N、S)官能團的小分子作為浸漬過程中的添加劑,相比于直接浸漬法,具有明顯的抑制顆粒燒結的效果。特別地,使用含巰基的小分子如巰基乙酸鈉時,經過700℃退火,X射線衍射測試結果表明,合成的PtCo顆粒的平均粒徑僅為2.5 nm,遠小于不加小分子的14.9 nm的顆粒尺寸(圖1)。此外,含有O和N雜原子的小分子添加劑也有一定抑制催化劑高溫燒結的效果。圖1. 廣泛篩選一系列含不同雜原子(O、N、S)的小分子添加劑。含巰基的小分子添加劑展現出優(yōu)異的高溫抗燒結特性。研究人員將巰基乙酸鈉作為最優(yōu)選擇,通過優(yōu)化退火的溫度以及時間,合成了包含18種二元Pt-IMC催化劑的材料庫,均具有較小的的平均顆粒尺寸(圖2)。對合成的Pt-IMC進行了系列表征:高角環(huán)形暗場透射電鏡結果顯示Pt-IMC顆粒均勻分布在碳載體上,且顆粒尺寸均勻;X射線能譜結果表明Pt與第二種過渡金屬均勻分散在顆粒區(qū)域,且含量接近目標比例;原子分辯的透射電鏡照片表明顆粒內部的原子呈現有序規(guī)則排列。圖2. Pt-IMC材料庫的構建:18種二元Pt-IMC催化劑。研究人員以巰基乙酸鈉和PtCo為研究對象,深入探究了小分子輔助法的抗燒結機制。對前驅體溶液進行紫外可見光譜測試,并結合對前驅體粉末的X射線光電子能譜分析表明,Pt鹽在浸漬階段與巰基乙酸鈉的巰基配位結合,而Co鹽同羧酸根結合,形成交替連接的前驅體的配合物,隨后的熱重/質譜偶聯(lián)測試結果表明,巰基乙酸鈉與Pt前驅體配位后,在更高溫度下發(fā)生熱解,結合能譜測試結果中S元素在顆粒區(qū)域的集中分布,和觀察到的碳包覆層的形成,推測顆粒表面最終形成了S摻雜的碳包覆結構。同步輻射X射線精細結構測試結果證明,退火后存在Pt-S化學鍵合,因此巰基乙酸鈉小分子輔助合成的抗燒結效果包含了Pt-S化學鍵合和碳包物理限域的雙重作用。圖3. PtCo-IMC催化劑的氧還原活性和燃料電池性能測試。研究人員選擇六種所合成的Pt-IMC催化劑進行了電催化和燃料電池性能表征。在旋轉圓盤電極測試中,六種Pt/M比例為1:1的IMC催化劑均表現出了由于商業(yè)Pt/C的活性,在0.9 ViR-correct的比活性為1.12–3.33 mA/cm2,質量活性(MA)為0.88–2.25 A/mgPt(商業(yè)Pt/C的比活性和質量活性分別為0.48 mA/cm2和0.35 A/mgPt)。其中,5種L10型Pt-IMC催化劑的比活性同計算的表面應變存在強關聯(lián)性。在H2-O2和H2-air燃料電池單電池測試中,所制備的PtCo IMC催化劑也展現出了比商業(yè)Pt/C(日本田中)和PtCo(比利時優(yōu)美科)催化劑更優(yōu)異的性能,在0.9 V的質量活性達到了1.08 A/mgPt(H2-O2電池),額定功率可達 1.17 W/cm2(H2-air-電池,94度,陰極Pt用量0.1 mg/cm2),并在30000圈穩(wěn)定性測試后分別保留了75%和88%的初始性能(圖3)。宋天威(中科大博士生研究生)為論文的第一作者。本項工作的合作者還包括安徽枡水新能源科技有限公司劉俊博士、北京高能物理研究所儲勝啟副研究員、以及安徽大學陳平教授。該項工作得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金創(chuàng)新群體和面上項目、安徽省重大專項研究計劃、以及中央高校基本科研業(yè)務費專項基金的資助。參考資料:https://scms.ustc.edu.cn/2022/1102/c2404a579444/pagem.htm

聲明:化學加刊發(fā)或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn