- 首頁

- 資訊

Nat. Commun.:單分子成像課題組(SMILe)在稀土上轉換的單顆粒成像及示蹤取得新進展

來源:復旦大學 2022-10-13

導讀:近日,復旦大學單分子成像課題組(SMILe)在稀土上轉換的單顆粒成像及示蹤取得新進展,課題組對不同拓撲結構UCNPs中能量遷移的研究體現了一種創新策略,可以用于設計單分子成像納米探針,從而可以轉化為其他領域的應用,例如信息技術、激光制造、生物醫學和生物光子學等。

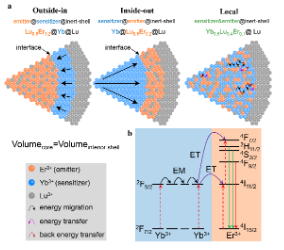

鑭系元素摻雜的上轉換納米顆粒 (UCNPs)是一類重要的光學材料,與其他發光探針相比具有光穩定性好、發射線尖銳和反斯托克斯位移大等優點。操縱拓撲排列是調節天然光合蛋白質、人造聚合物和無機光學材料中能量遷移的有力工具。而在鑭系元素摻雜的上轉換材料中,敏化劑 Yb3+離子之間的能量遷移在調制發射強度、壽命和波長時表現出巨大潛力。調整材料的拓撲結構也會影響能量遷移過程。上轉換納米顆粒的核殼結構可以被視為具有不同拓撲結構的兩個界面連接單元,因此鑭系元素活性離子的分配可以對核殼結構中的能量遷移和發射強度產生深遠的影響。基于鑭系元素的上轉換發光 (UCL)可以被應用于例如生物成像、多色顯示器、超分辨率納米顯微鏡和光伏等多個領域。在生物環境中,上轉換成像可以消除自發熒光的干擾并允許無背景檢測。這些優勢使 UCNPs成為具有應用前景的單分子成像探針,然而,單個納米顆粒的較低亮度限制了它們在生物成像中的應用,特別是對于小于20 nm的UCNPs。為了理解拓撲排列與能量遷移之間的關系,并在單顆粒水平上系統地優化小于 20 nm UCNPs的上轉換強度,我們設計并制備了一系列~17 nm核-內殼-惰性殼結構 UCNPs,可以分為inside-out、outside-in和 local能量傳遞結構。選擇 Yb3+作為敏化劑,選擇 Er3+作為發射體, outside-in結構是 Er3+在核中,Yb3+在內殼中,命名的方向的是從敏化劑到發射體的能量轉移方向,相反構型命名為inside-out結構。通過控制核和內殼的體積相等,從而在outside-in和inside-out兩種結構的敏化劑和發射體之間構建幾乎相同的界面。在第三種結構中,Yb3+和 Er3+在單個核中混合存在(local),則認為活性離子間沒有界面。NaLuF4作為惰性殼層包裹在最外層用于減少表面淬火從而提高上轉換效率。課題組精確地控制合成了inside-out、outside-in和local不同拓撲排列的能量遷移結構,并證明了outside-in結構在單顆粒測量水平發射強度最大。為了理解內在能量遷移過程,基于 Dexter的理論,通過蒙特卡羅模擬在 Yb3+位點上距離相關的隨機游走。模擬數據表明,這種增強可能由于從敏化劑 Yb3+到outside-in結構的界面的遷移步數較少,使得遷移過程中的能量損失最小。單顆粒亮度飽和曲線表明,亮度的增強是功率相關的,并且隨著功率的增加而增強效果減弱。課題組推斷是在更高的輻射下有更多的激發態敏化劑,減少了遷移過程中能量損失以及從發射體到敏化劑的反向能量轉移對發光的影響。課題組優化了outside-in結構的摻雜比例,相比傳統的核殼結構,獲得單顆粒水平14倍的增強,并進一步用于活細胞中單顆粒的長期實時追蹤。課題組對不同拓撲結構UCNPs中能量遷移的研究體現了一種創新策略,可以用于設計單分子成像納米探針,從而可以轉化為其他領域的應用,例如信息技術、激光制造、生物醫學和生物光子學等。上述研究成果以“Enhancement of single upconversion nanoparticle imaging by topologically segregated core-shell structure with inward energy migration”為題在線發表于期刊Nat. Commun.上。復旦大學化學系博士生張妍欣和碩士生文蓉蓉為共同第一作者,復旦大學化學系劉倩青年研究員、張云翔青年研究員和哈佛醫學院波士頓兒童醫院Daniel S. Kohane為共同通訊作者,復旦大學為第一通訊單位。該項研究得到國家自然科學基金、上海市科委等項目的大力支持。全文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-33660-8參考資料:https://chemistry.fudan.edu.cn/0c/6d/c21871a461933/page.htm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn