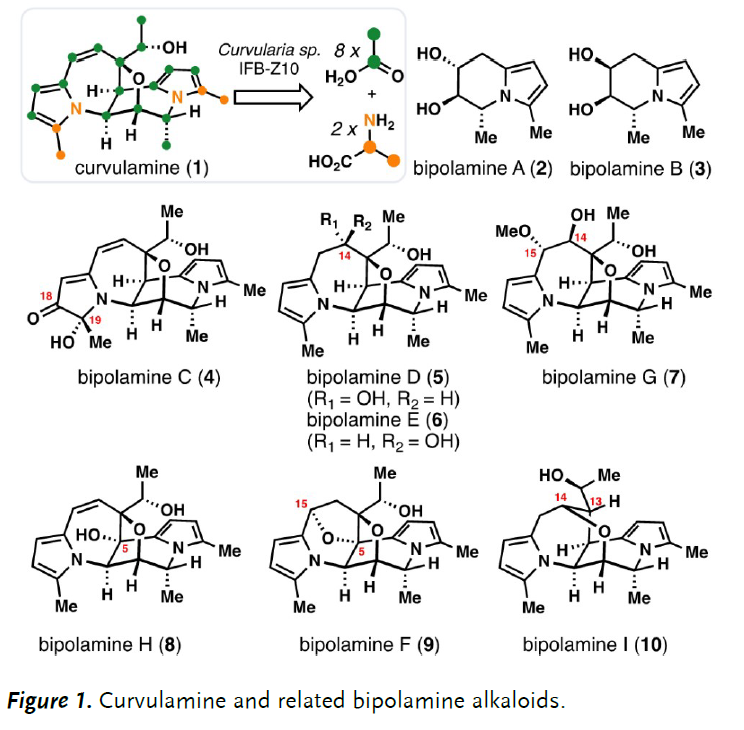

從真菌Curvularia sp. IFB Z10和Bipolaris maydis(Pleosporaceae 科)中分離的Curvulamine和Bipolamine生物堿,是一系列具有抗菌活性的吡咯生物堿,例如對一小部分革蘭氏陽性和陰性病原體包括鏈球菌和消化鏈球菌陰性病原體具有抗菌活性(圖1)。

圖1. Curvulamine和相關的Bipolamine生物堿(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

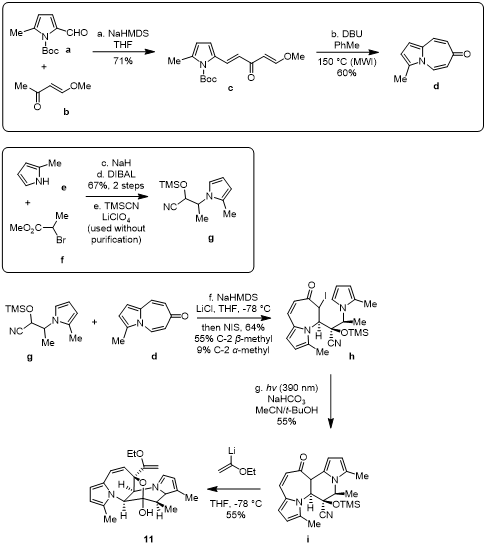

作者于2020年報道了Curvulamine (1)的首次全合成,也同時報道了11的合成路線。作者采取之前報道的路線,通過片段d和g快速的合成了五環高級中間體11。吡咯衍生物a與不飽和酮b反應得到c,隨后在DBU的作用下發生關環得到片段d。另一片段g則是由e與f發生N-烷基化隨后還原,引入氰基得到。關于Curvulamine的全合成,具體內容可以參見文章“Total Synthesis of (?)-Curvulaminedoi”doi: https://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b12546

圖2. 高級中間體11的合成(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

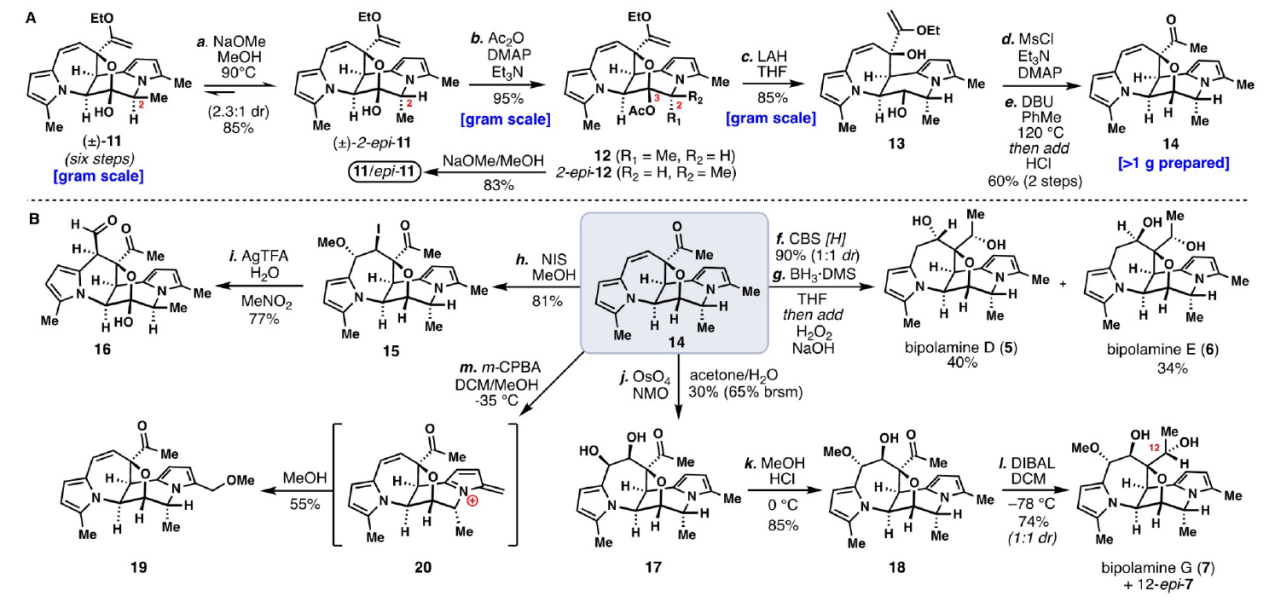

在本工作中,作者從11出發,完成了一系列Bipolamine生物堿的合成。在甲醇鈉的作用下,11的C2位甲基可以發生異構化,得到甲基位于直立鍵的epi-11,不經分離直接發生乙酰化可以得到12。隨后使用氫化鋁鋰還原半縮醛片段,得到二醇13,再通過甲磺酰化和隨后的分子內親核取代,構建四氫呋喃環,之后水解,便得到了高級中間體14。通過高級中間體14可以轉化為多種Bipolamine生物堿及其衍生物。例如14在NIS的作用下,發生α-碘代得到15,在AgTFA作用下,發生半頻哪醇重排可以得到縮環的Bipolamine衍生物16。14也可以發生雙羥化得到二醇17,隨后通過羥甲基化和DIBAL-H還原便可以得到天然產物Bipolamine G。14也可以經CBS還原和隨后的硼氫化氧化分別得到Bipolamine D和Bipolamine E。而當使用m-CPBA對14結構中的吡咯片段進行氧化可以得到中間體20,隨后在甲醇的作用下得到Bipolamine生物堿衍生物19。通過高級中間體14可以快速得到一系列Bipolamine生物堿及其衍生物,這有利于后續化學生物學研究的原料快速積累。

圖3. Bipolamine生物堿的合成路線(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

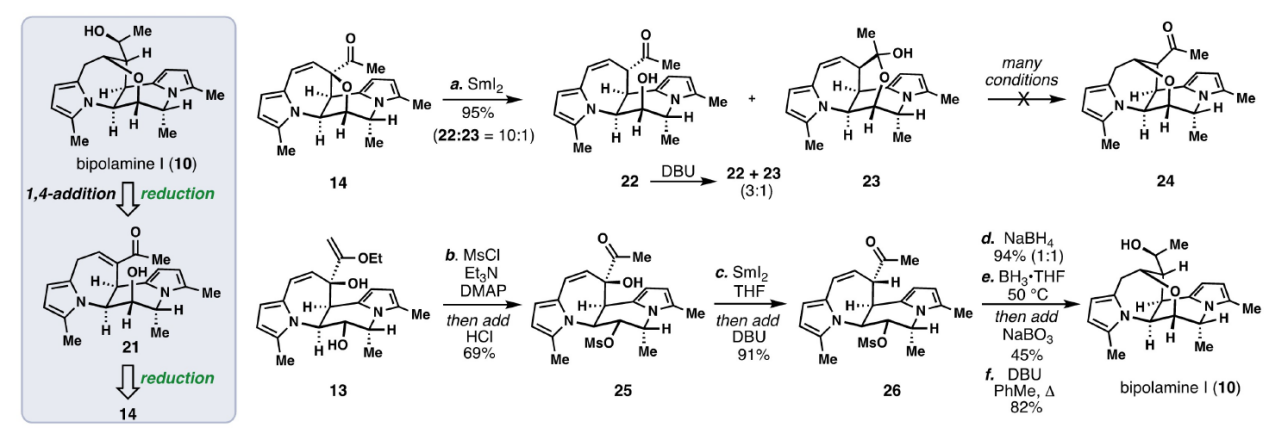

隨后,作者也對Bipolamine I進行了合成。從14出發,在SmI2的作用下可以得到C-O鍵斷裂產物22及半縮醛23,22在DBU的作用下也可以轉化為半縮醛23。作者嘗試了很多通過形成C-O鍵的方式合成24,但是均以失敗告終。于是作者轉而使用底物13,將其轉化為甲磺酸酯25,隨后在SmI2的作用下斷裂C-O鍵得到26,再在硼氫化鈉的作用下還原甲基酮為醇,隨后通過硼氫化氧化引入羥基,再最后通過分子內的親核取代反應構建了C-O鍵得到了Bipolamine I。

圖4. Bipolamine I的合成路線(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

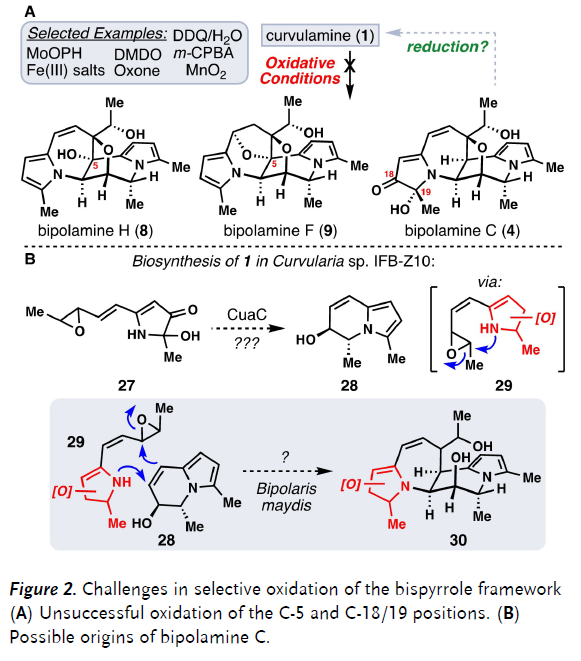

作者已經成功實現了Bipolamines D, E, G, I的合成。然而對于C-5位具有氧化態的Bipolamine生物堿,如Bipolamine H, F等生物堿,作者嘗試了許多方法都無法實現C-5位的氧化。2020年,南京大學的譚仁祥課題組對Curvulamine生物堿的生物合成進行過一些研究,實現了28的生物合成。作者根據譚仁祥這一工作以及本工作的一些結果,提出了一個新的觀點,即Bipolamine C是通過類似的生源轉化,由28與29轉化為30而來而不是由Curvulamine還原而來。這一推斷也需要后續實驗結果來進一步證明。

圖5. 選擇性氧化雙吡咯片段的挑戰(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

總結

Thomas J. Maimone教授課題組在Curvulamine (1)的合成工作的基礎上,通過中間體11,轉化為高級中間體13及14,并完成了Bipolamines D, E, G, I的合成,其中Bipolamine G被證明具有相當的抗菌活性。通過這些工作,對雙吡咯化合物的反應活性有了進一步的了解。這一工作可以快速合成Bipolamine生物堿,有助于后續進行生理活性的研究。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn