正文

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

鹵代烯烴是藥物化學(xué)和化學(xué)生物學(xué)中的重要結(jié)構(gòu)單元,具有獨(dú)特的生物學(xué)和物理性質(zhì),如代謝穩(wěn)定性和親脂性。特別是,由于具有相似的鍵長(zhǎng)以及與酰胺的電荷分布相似,因此氟代或氯代烯烴是肽的電子等排體(Scheme 1)。除了其生物應(yīng)用外,鹵代烯烴還被用作化學(xué)轉(zhuǎn)化中的通用中間體,以生成具有價(jià)值的有機(jī)化合物。因此,開發(fā)一種高效合成鹵代烯烴或其類似物的策略,具有重要的意義。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

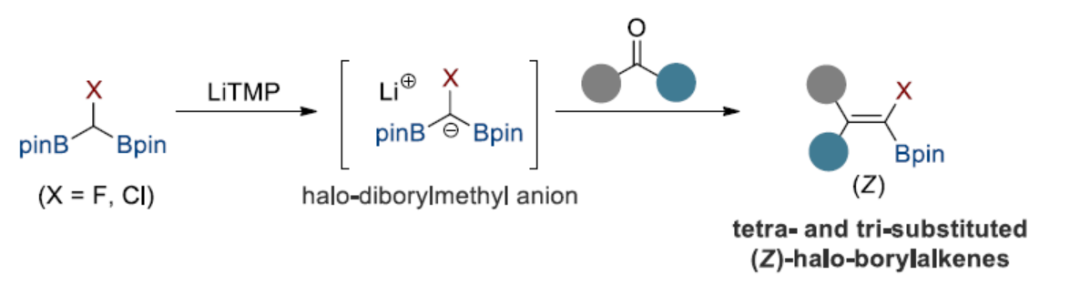

目前,化學(xué)家們已開發(fā)了一些合成鹵代硼基烯烴的代表性策略,如炔基鹵化物的硼氫化反應(yīng)和烯基或炔基硼酸酯的親電鹵化反應(yīng)。然而,上述策略僅生成氯代、溴代和碘代硼基烯烴。為了合成氟代硼基烯烴,化學(xué)家們也開發(fā)了銅催化偕-二氟烯烴的單脫氟硼基化反應(yīng)。2020年,新加坡國(guó)立大學(xué)吳杰課題組報(bào)道了一種可見光誘導(dǎo)NHC-硼烷與偕-二氟烯烴的脫氟硼基化反應(yīng)。盡管已取得了一定地進(jìn)展,但現(xiàn)有的方法主要集中于三取代的鹵代硼基烯烴的合成上,對(duì)于四取代的鹵代硼基烯烴的合成卻較少有相關(guān)的研究,且存在一定的挑戰(zhàn)(Scheme 2a)。近日,韓國(guó)浦項(xiàng)科技大學(xué)的Seung Hwan Cho課題組報(bào)道了一種酮/醛與鹵代二硼基甲烷的Boron-Wittig反應(yīng),合成了一系列三/四取代的(Z)-氟/氯代硼基烯烴衍生物(Scheme 2b)。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

最初,通過(二硼甲基)鋰1與親電氟化試劑(NFSI,N-氟代雙苯磺酰胺)在THF溶劑中反應(yīng),合成了氟代二硼基甲烷1-F,收率為67%。同時(shí),1-F可用作與酮/醛進(jìn)行Boron-Wittig反應(yīng)的偶聯(lián)試劑。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

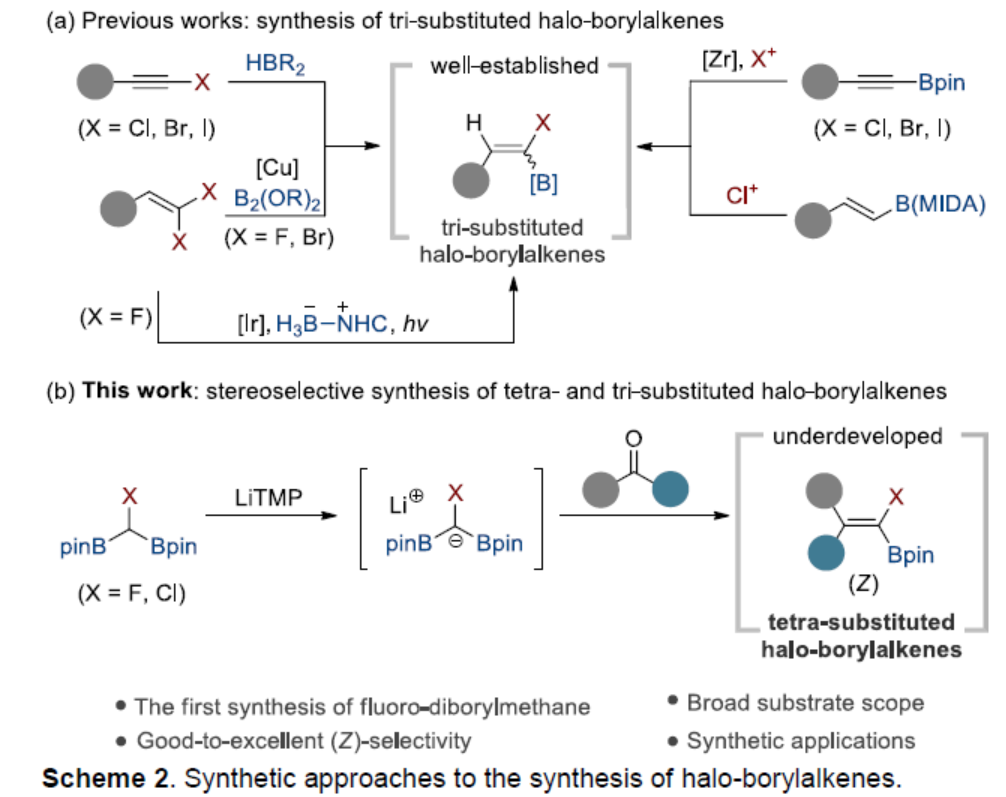

同時(shí),作者以氟代二硼基甲烷1-F與苯乙酮2a作為模型底物,進(jìn)行了相關(guān)Boron-Wittig反應(yīng)條件的篩選(Scheme 3a)。當(dāng)以LiTMP(四甲基哌啶鋰)作為堿,LiCl作為添加劑,在THF溶劑中-78 oC反應(yīng)4 h,可以89%的收率得到四取代的氟代硼基烯烴產(chǎn)物3a,E/Z = 1:99。

為了解釋反應(yīng)中高(Z)-選擇性的原因,作者提出了一個(gè)合理的立體化學(xué)模型(Scheme 3b)。首先,通過LiTMP攫取酸性α-C-H鍵生成氟代二硼甲基陰離子。隨后,將該陰離子加成至酮中,生成高度穩(wěn)定的中間體A。兩個(gè)中間體B1和B2 可能在通過C-C鍵旋轉(zhuǎn)消除B-O之前形成。為了最大限度地減少空間排斥,B-O 消除應(yīng)優(yōu)先從B1發(fā)生,其中小位阻的氟原子靠近位阻較大的羰基(RL),生成(Z)-氟代硼基烯烴作為主要異構(gòu)體。當(dāng)B1中的B-O消除減慢時(shí),很可能是由于二聚鋰配合物的形成,鍵旋轉(zhuǎn)可以將B1轉(zhuǎn)化為B2。隨后,從B2中消除B-O生成(E)-氟代硼基烯烴。作者認(rèn)為,氯化鋰可促進(jìn)B1中的B-O消除。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

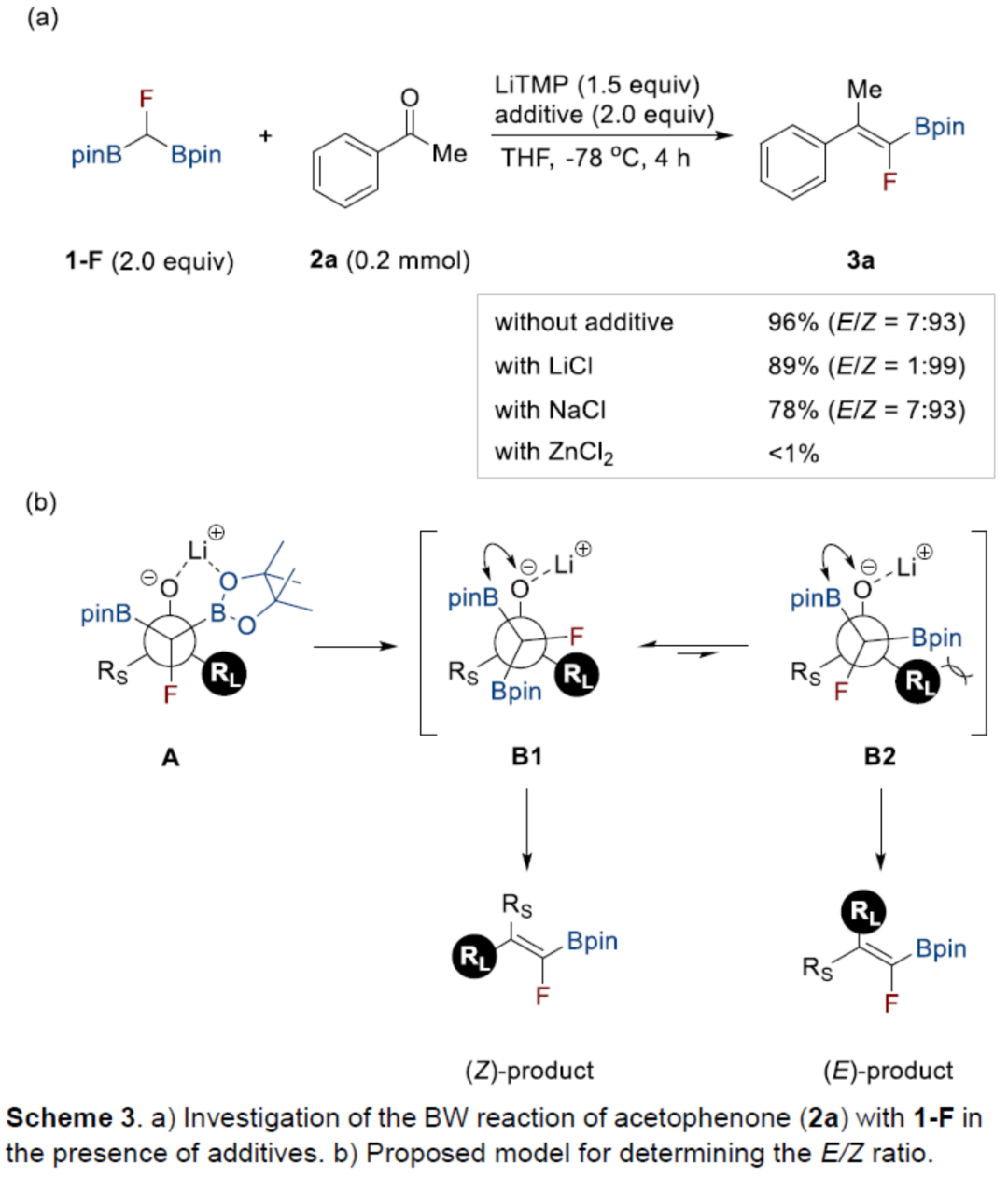

在獲得上述最佳反應(yīng)條件后,作者對(duì)底物范圍進(jìn)行了擴(kuò)展(Table 1)。首先,苯乙酮的芳基上含有不同電性的取代基時(shí),均可順利反應(yīng),獲得相應(yīng)的產(chǎn)物3a-3j,收率為48-89%,E/Z為11:89->1:99。2-乙酰噻吩和3-乙酰喹啉也是合適的底物,以中等收率的獲得相應(yīng)的產(chǎn)物3k和3l'。值得注意的是,由于在硅膠分離過程中不穩(wěn)定,產(chǎn)物3h'和3l'在-Bpin轉(zhuǎn)化為-BF3K后被分離出來。同時(shí),一系列脂肪族酮,也能夠順利反應(yīng),獲得相應(yīng)的產(chǎn)物3m-3v',收率為41-90%,E/Z為54:46->1:99。其次,一系列苯甲醛衍生物以及脂肪醛,均與體系兼容,獲得相應(yīng)的產(chǎn)物4a'-4f',收率為34-77%,E/Z為27:73->1:99。此外,該策略還可用于一系列復(fù)雜的分子的后期修飾,如5a'-5f'。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

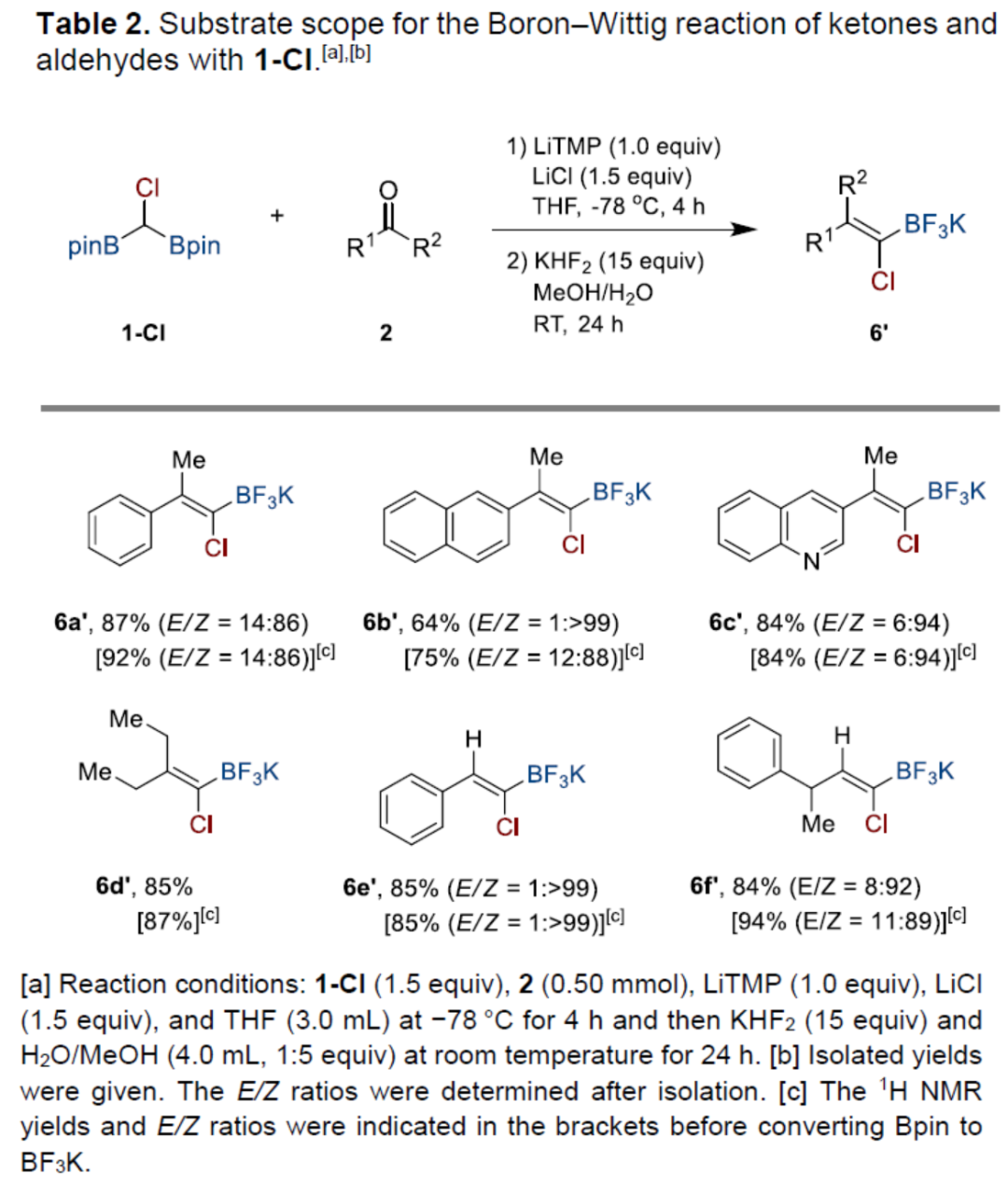

緊接著,作者發(fā)現(xiàn),當(dāng)使用氯代二硼基甲烷1-Cl作為底物時(shí),一系列芳基甲基酮和脂肪族酮,均可順利反應(yīng),獲得相應(yīng)的氯代產(chǎn)物6a'-6f',收率為64-94%,E/Z為14:86->1:99(Table 2)。值得注意是,由于帶有-Bpin的氯代硼基烯烴通常在硅膠分離中不穩(wěn)定,因此在將-Bpin轉(zhuǎn)化為-BF3K鹽后再進(jìn)行分離。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

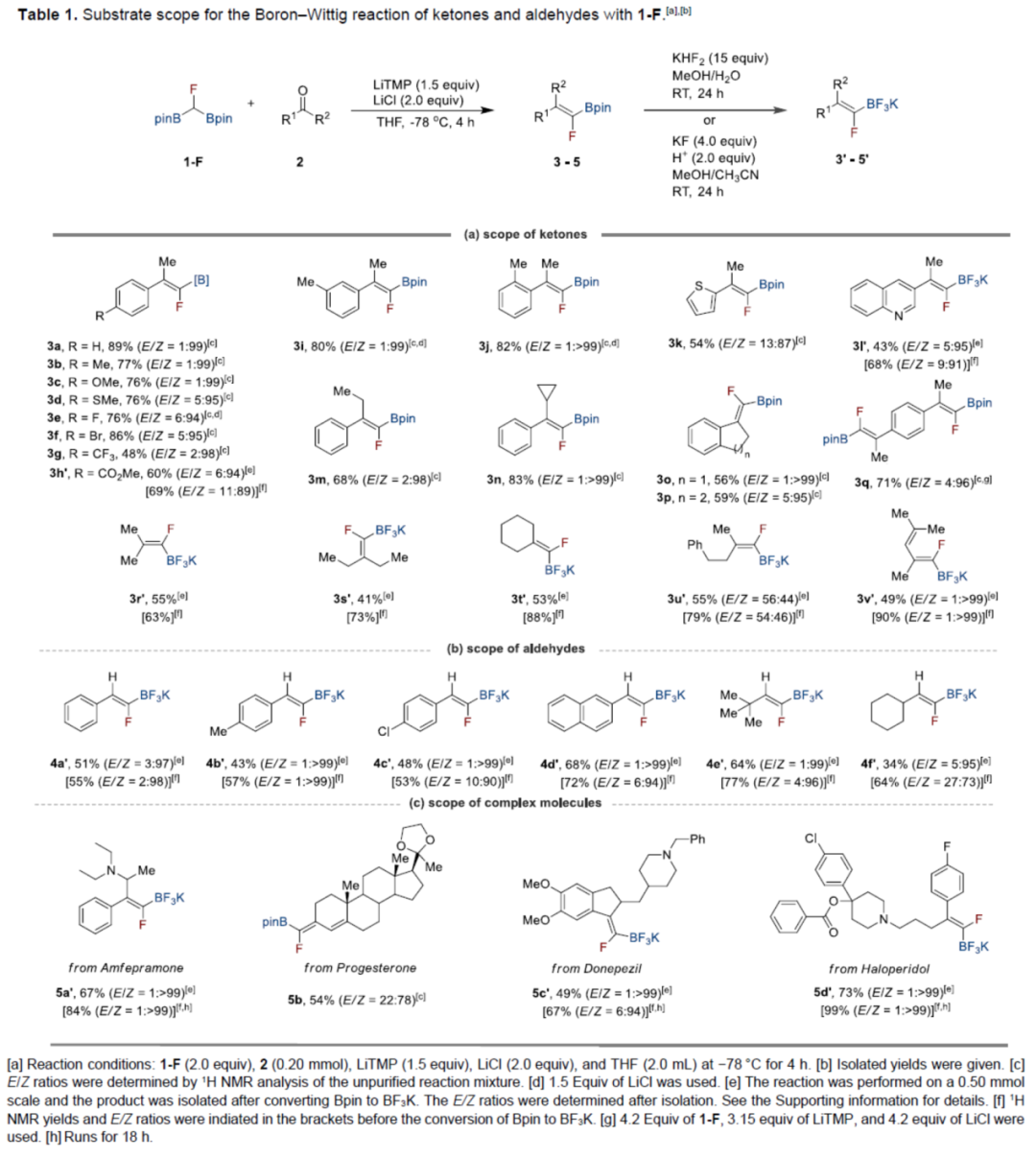

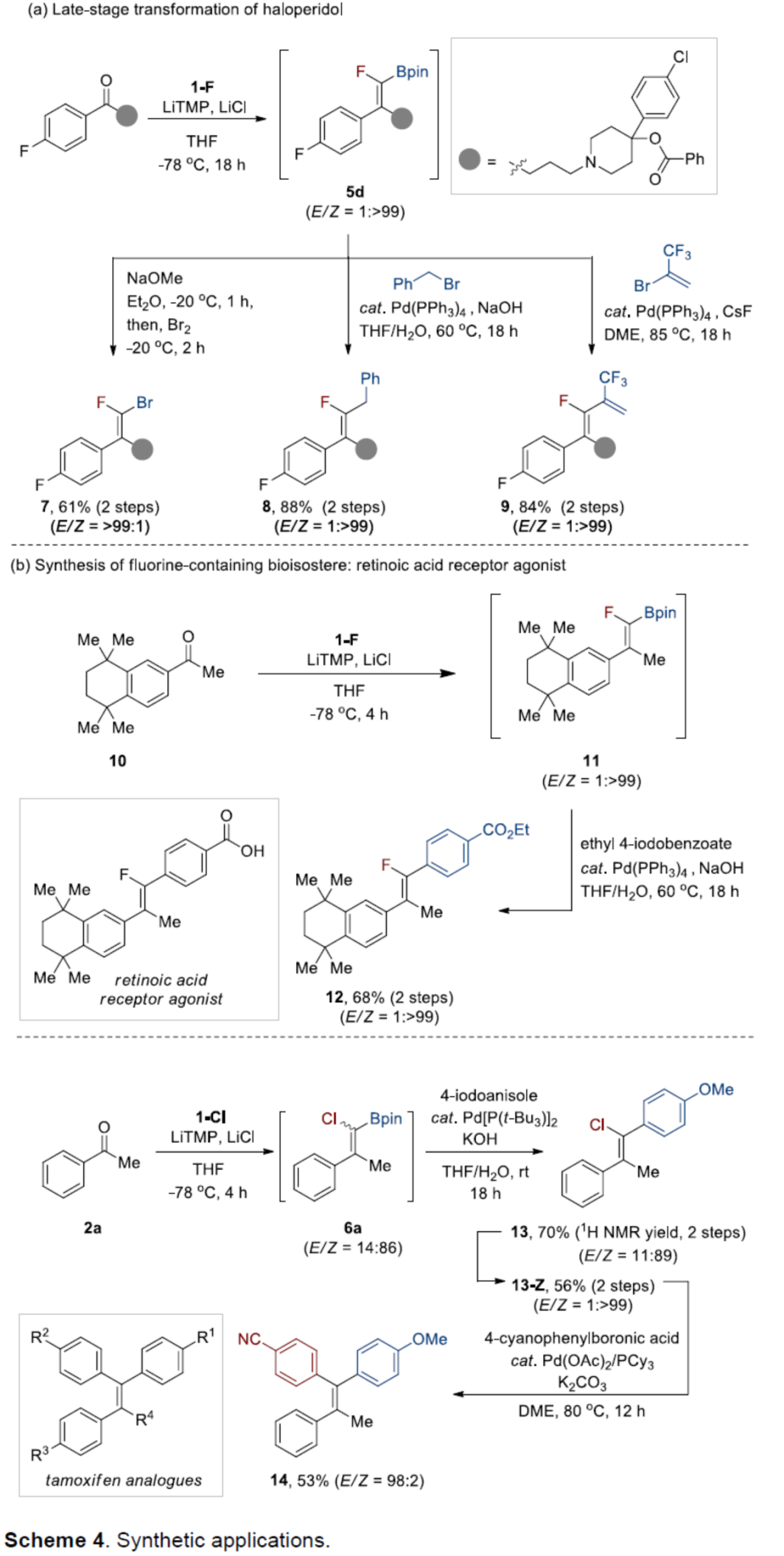

最后,作者對(duì)反應(yīng)的實(shí)用性進(jìn)行了研究(Scheme 4)。首先,5d在NaOMe/Br2條件下反應(yīng),可以61%的收率得到(E)-溴代氟代烯烴7。5d通過鈀催化 Suzuki-Miyaura交叉偶聯(lián),可獲得相應(yīng)的(Z)-氟代硼基烯烴8(收率為88%)和9(收率為84%)(Scheme 4a)。其中,上述產(chǎn)物的E/Z => 1:99。其次,10與1-F進(jìn)行BW反應(yīng)后,生成氟代硼基烯烴11(無需分離與純化)。將粗品11直接用于鈀催化的Suzuki-Miyaura偶聯(lián)反應(yīng),可以兩步68%的總收率得到化合物12(一種視黃酸受體激動(dòng)劑類似物),E/Z => 1:99(Scheme 4b)。此外,2a與1-Cl進(jìn)行BW反應(yīng),生成氯代硼基烯烴6a(E/Z = 14:86)。將粗品6a直接用于鈀催化的Suzuki-Miyaura反應(yīng),通過硅膠色譜分離,可以兩步56%的收率生成氯代烯烴13-Z,E/Z => 1:99。13-Z可與4-氰基苯基硼酸再次進(jìn)行鈀催化Suzuki-Miyaura交叉偶聯(lián)反應(yīng),可以53%的收率得到全碳四取代烯烴化合物14(他莫昔芬類似物),E/Z = 98:2。

(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)

總結(jié)

韓國(guó)浦項(xiàng)科技大學(xué)的Seung Hwan Cho課題組報(bào)道了一種酮/醛與鹵代二硼基甲烷的Boron-Wittig反應(yīng),合成了一系列三/四取代的(Z)-氟/氯代硼基烯烴。同時(shí),該策略具有底物范圍廣泛、收率高、立體選擇性高等特點(diǎn)。此外,通過后期的衍生化實(shí)驗(yàn),從而進(jìn)一步證明了反應(yīng)的實(shí)用性。

文獻(xiàn)詳情:

長(zhǎng)按或掃碼左側(cè)二維碼查看原文

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn