第一作者:劉虎

通訊作者:劉虎 、姚堯、黃勃龍、馬振輝

第一通訊單位:西安建筑科技大學

論文DOI:10.1002/adfm.202207408

全文速覽

調整金屬單原子(SA)位點的配位化學環境,可為優化催化劑的電子結構實現高效催化性能提供新的機會,但實現這種可控的設計仍然是一個巨大的挑戰。本文報道了一種不對稱配位的Co-N4P SA位點作為一種新的催化劑體系,以實現高效甲酸脫氫作用。實驗結果表明,Co原子由4個N原子和一個不對稱P原子配位,形成了獨特的Co-N4P SA位點。Co-N4P SA催化甲酸脫氫活性是商業Pd/C和Pt/C的20倍之多。原位ATR-IR分析證明了單分子H2可在Co-N4P SA位點生成機理,理論計算進一步表明,不對稱P位點不僅可以提高C-H鍵裂解,同時很大程度上降低中間態能壘,并且促進質子吸附實現快速生成H2。本研究為合理設計新的SA位點以實現高效的催化作用開辟了一條新的途徑,可作為合理設計金屬材料的研究提供新理論和新方法,亦可為相關催化研究提供有力的借鑒。

背景介紹

日益增長的能源需求促使研究人員尋找可再生能源,以建立一個可持續能源的社會。氫氣(H2)作為一種清潔能源,因其能量密度高、零污染、零碳排放而受到人們的廣泛關注。在各種H2生產方法中,利用甲酸作為氫源是一個有前途的和可持續的方法,因為甲酸具有高體積密度(53 gL-1)和重量密度(4.4 wt%)的H2存儲能力,高能量密度(1.77 kW hL-1),無毒性和常溫下呈液態的優點。特別是甲酸是一種可再生的有機分子,可通過可持續的二氧化碳加氫或生物質部分氧化途徑合成。太陽光通過光合作用可以得到生物質,生物質可以產生甲酸,甲酸可產生H2和CO2,此時產生的CO2又可以通過太陽光光合作用得到生物質,此過程與國家“碳中和”戰略目標相契合。此過程關鍵在于尋求一種針對甲酸產氫的高活性、高選擇性和優異穩定性的高性能催化劑。貴金屬納米催化劑對甲酸脫氫具有一定的活性和選擇性,但是由于其地殼含量低導致成本高昂,因此,探索非貴金屬單位點催化劑實現催化甲酸產氫是非常有必要的。非貴金屬單位點催化劑面臨的問題是:對稱配位環境催化中心的催化活性和選擇性都有限,這也是一個需要重視而解決的關鍵科學問題。

本文亮點

1. 合成了不對稱性配位的單原子鈷位點,調整單原子鈷位點的配位化學環境,優化單原子鈷位點的電子結構,實現高效甲酸脫氫作用。

2. Co-N4P SA位點具有超好的質量活性,其甲酸產氫活性分別是對稱配位Co-N4 SA位點、商業Pd/C和Pt/C的5.0、25.5和23.1倍,同時具有優良的脫氫穩定性。

3. 密度泛函理論計算(DFT)研究了Co-N4P SA位點的電子結構與催化性能之間的構效關系,闡明了高效甲酸脫氫作用。

圖文解析

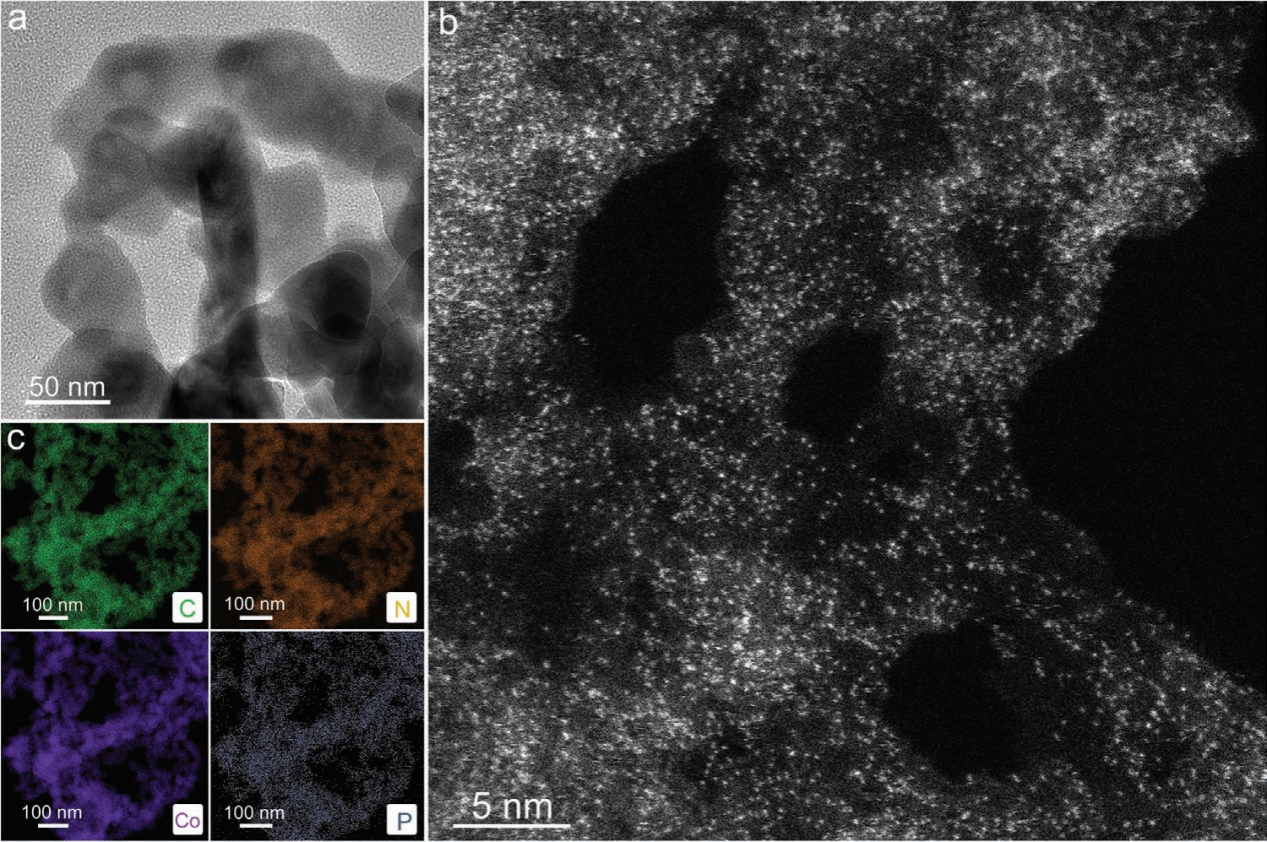

圖1 Co-N4P SA位點的形貌表征

本文將三聚氰胺、三苯基膦與Co2+配位的產物進行熱解,制備了不對稱配位的Co-N4P SA位點(Co-N4P SA)(圖1)。TEM證明,獲得的Co-N4P SA的載體為納米線網狀結構石墨碳(圖1a),EDS分析可知其中Co、C、N、P元素均存在且分布均勻于載體(圖1b-e)。

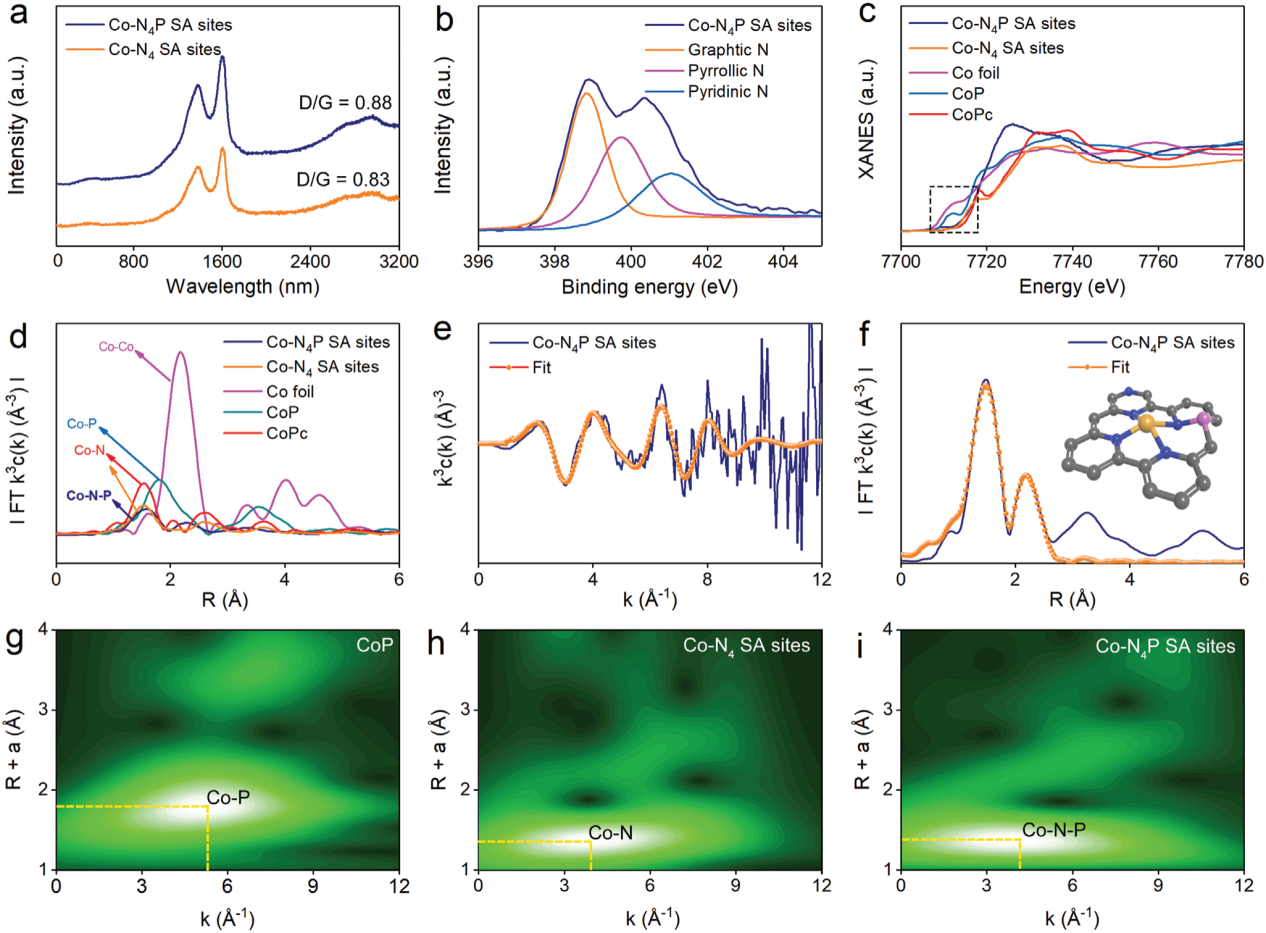

圖2 5.3 wt% Co-N4P SA的化學結構和配位環境

圖2a所示拉曼光譜中D/G比值分別為0.88、0.83,與氮摻雜碳納米線網絡的扭轉特性相吻合。圖2b所示XPS分析中,399.8 eV的石墨N峰證明了載體為石墨碳。圖2c為XANES譜,5.3 wt% Co-N4P SA位點的Co-k邊吸收邊位于CoPc和CoP之間,證實Co原子正電荷介于CoPc和CoP之間。圖2d所示傅里葉變換EXAFS峰位于1.58?處,對比其他Co基催化劑可發現5.3 wt% Co-N4P SA存在Co-N-P鍵,而不存在Co-Co峰。圖2e、2f圖中的擬合結果證實孤立分散的Co原子由四個N原子和一個P原子不對稱配位。圖2g、2h、2i小波變換圖所示,5.5 wt%Co-N4 SA 中3.9?與4.1?處分別對應Co-N和Co-N-P鍵。

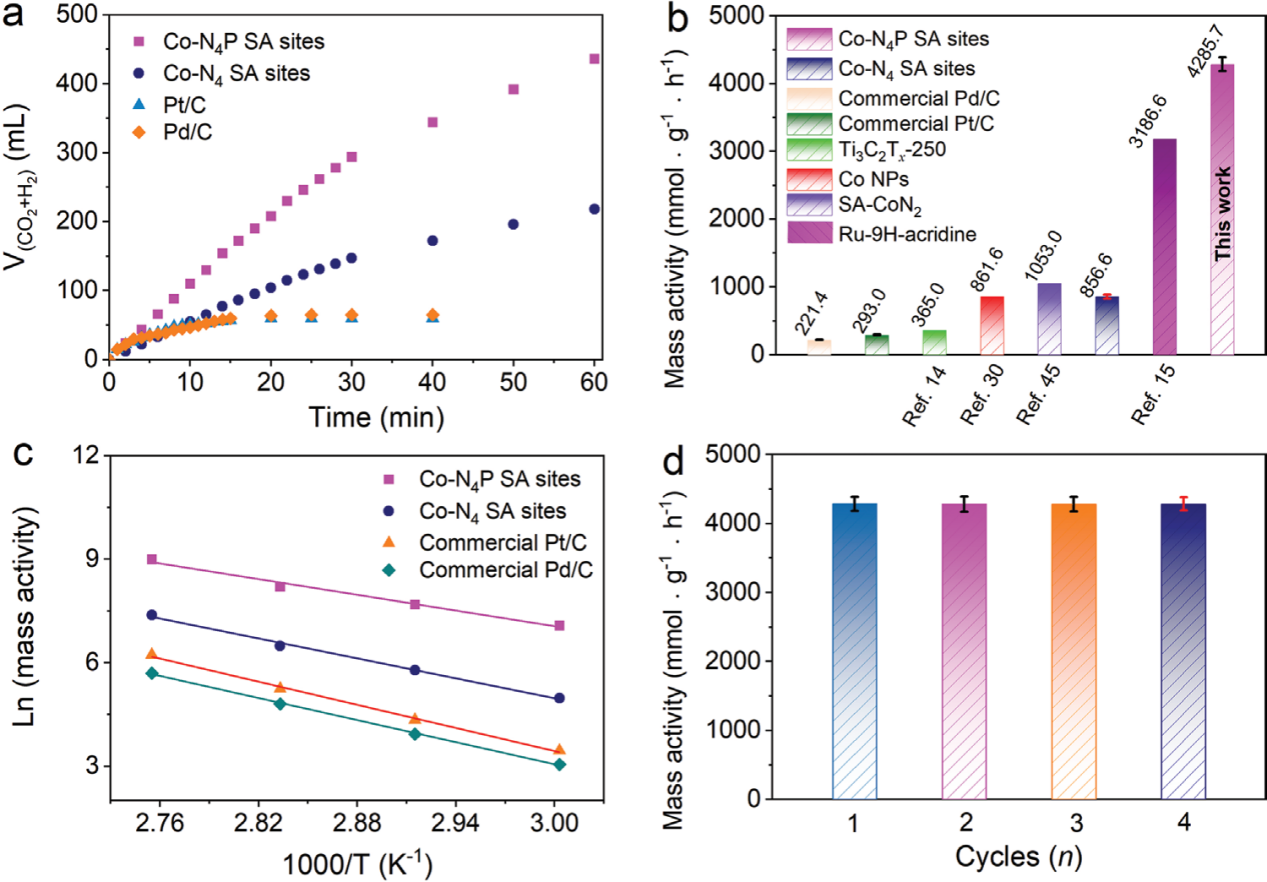

圖3 5.3 wt% Co-N4P SA的催化甲酸產氫性能

為了證實5.3 wt% Co-N4P SA的高活性、高選擇性以及高穩定性,進行了圖3(a-d)所示驗證。可知在溫度條件相同時,Co-N4P SA的氣體產量遠遠高于其他催化劑(圖3a),催化活性是商業Pd/C和Pt/C的20倍之多(圖3b),并且具有更低的活化能(圖3c)。進行穩定性實驗其活性略有降低(圖3d),進一步證實了本催化劑的高活性及穩定性。

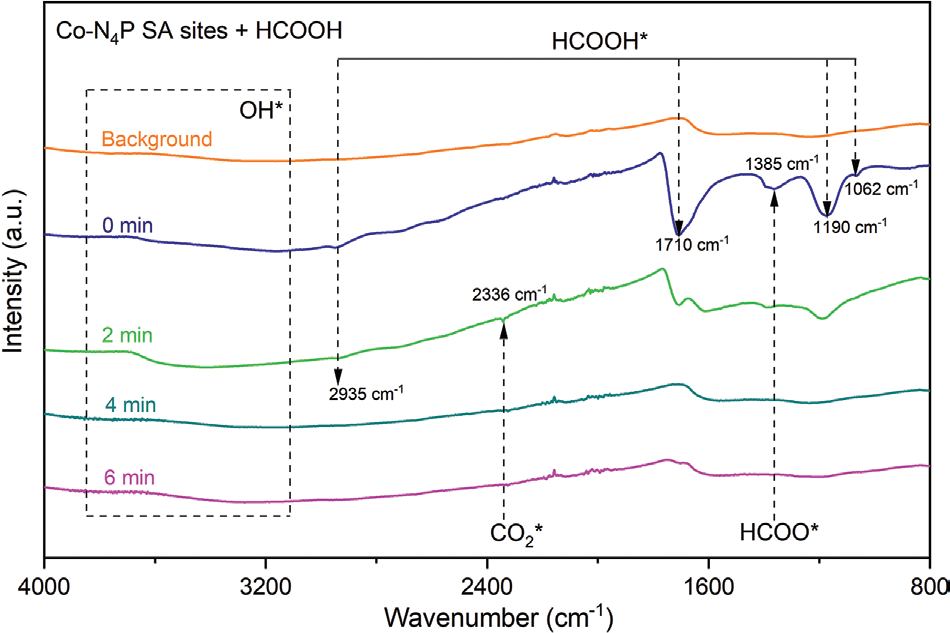

圖4 5.3 wt% Co-N4P SA的甲酸脫氫機理

利用DRIFT對5.3 wt% Co-N4P SA上甲酸脫氫的中間產物進行測試,得到了不同反應時間段的DFIRT圖譜。可以發現,在80℃保持不變的情況下,隨著反應時間的進行,HCOOH*物種峰均明顯減弱至完全消失,CO2*特征峰出現后逐漸消失。這些結果證實了HCOOH*生成HCOO*后又生成CO2*,這些中間產物在HCOOH脫氫過程中被消耗并迅速轉化。以上結果表明,5.3% wt%的Co-N4P SA位點在HCOOH脫氫反應中表現出較高的活性和選擇性,與實驗結果一致。

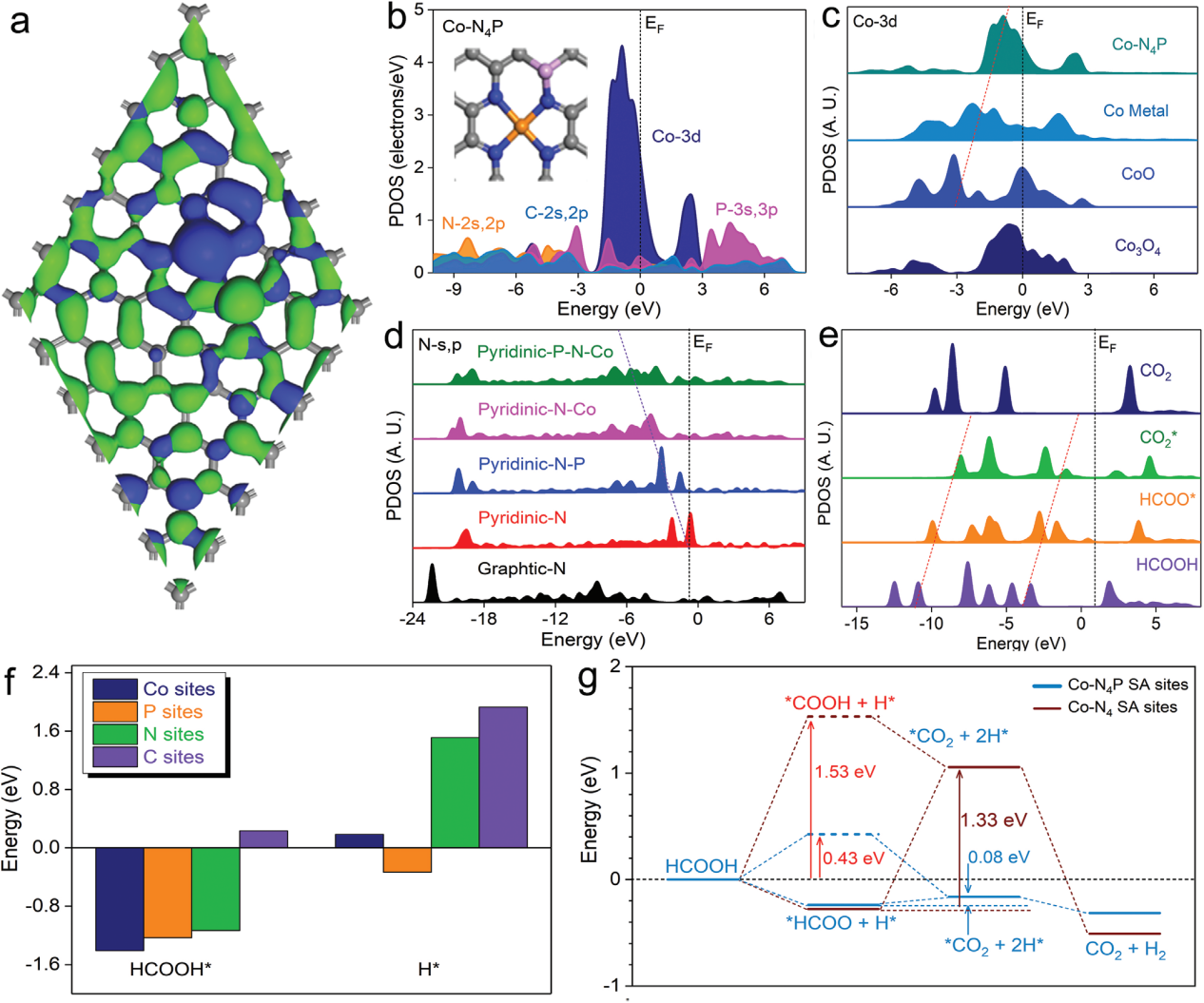

圖5 5.3 wt% Co-N4P SA的甲酸脫氫DFT計算。

圖5a所示5.3 wt%Co-N4P SA三維等高線圖可以發現鍵合軌道主要集中在Co SA位點上。圖5b中PDOS揭示了詳細的電子結構。觀察圖5c可發現5.3 wt% Co-N4P SA位點的Co-3d軌道d帶中心更高,這是反應活性提高的關鍵。圖5d結果顯示,不同類型的N不對稱P位點的引入會引起電子的重新分布。圖5e結果可知HCOO*是HCOOH氧化過程中的關鍵反應物。圖5f比較了 5.3 wt% Co-N4P SA上關鍵中間體甲酸和質子的吸附能,可知Co SA位點對HCOOH的吸附最穩定,而P位點對脫氫起到了關鍵的促進作用。圖5g可知,碳氫化合物解離過程中5.3 wt% Co-N4P SA位點的能量勢壘為0.08 eV,遠小于5.3 wt% Co-N4 SA位點(1.43 eV)的能壘,進一步證實甲酸在5.3 wt% Co-N4P SA上的高反應選擇性。

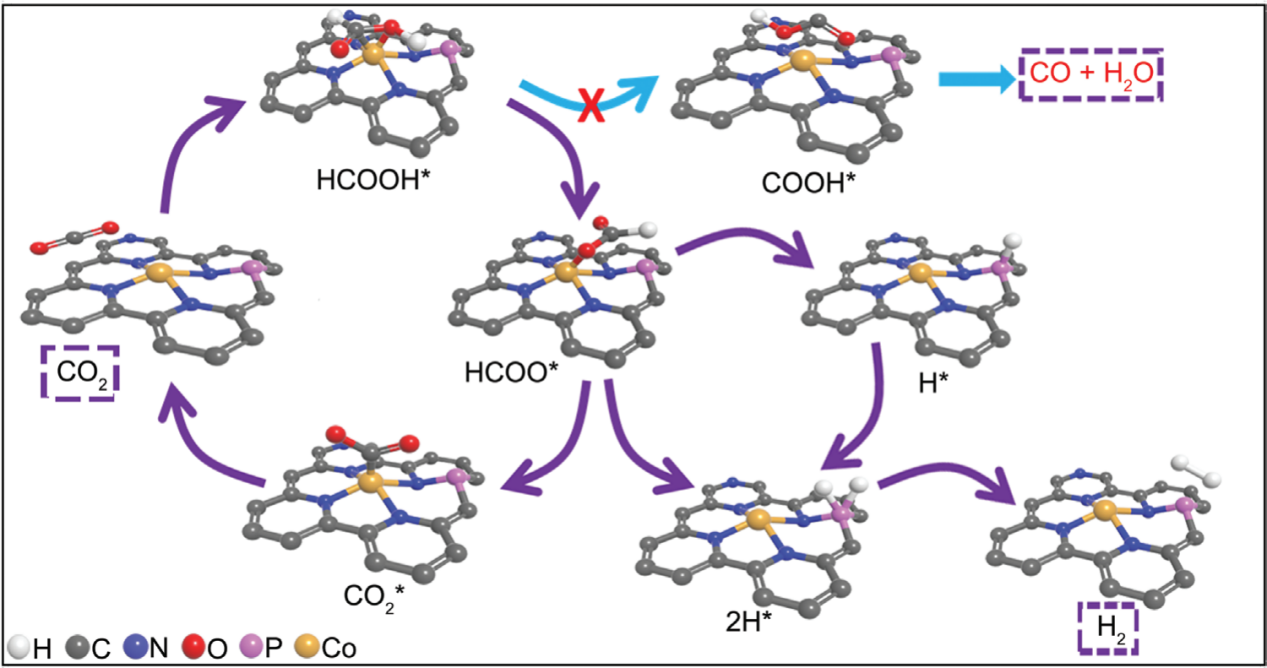

圖6 根據實驗結果和DFT計算繪制出甲酸的完整反應途徑。

由圖可知,HCOOH*、HCOO*、CO2* 都是甲酸在5.3 wt% Co-N4P SA上的關鍵中間產物,而根據圖5所示DFT計算結果,HCOOH*在5.3 wt% Co-N4P SA上分解為HCOO* + H*的能壘降低,極大地提高了反應的選擇性。加上不對稱配位的P對脫氫的高效促進作用及Co單原子對HCOOH的穩定吸附能力,總體上本催化劑對甲酸產氫呈現出十分高的選擇性、活性及穩定性。

總結與展望

本工作成功構建了一種新的策略來合成一類不對稱配位的Co-N4P SA催化劑,實現在溫和的條件下進行高效的甲酸脫氫。我們發現,SA Co位點的不對稱配位高度依賴于PPh3和Co(NO3)2·6H20的熱解方式和供給量。XAFS光譜和XPS光譜結果證實了SA Co-N4P位點的Co原子由四個N原子和一個不對稱P原子配位。制備的5.3 wt% Co-N4P SA位點具有100%的選擇性、高質量活性(4285.6 mmol g-1h-1)、優異的親水性和優異的甲酸脫氫穩定性。通過原位ATR-IR分析,證實了單分子H 2的產生機理。DFT計算進一步揭示了不對稱P原子能夠使質子同時穩定結合,加速Co SA位點的高效甲酸脫氫速率,揭示了高活性和選擇性的最佳電子結構。本研究為優化SA位點的設計提供了一種先進的策略,可廣泛用于不同的催化反應。該工作為設計和構建新型不對成單原子配位催化體系提供了一種可借鑒的新思路,可作為合理設計金屬材料的研究提供新理論和新方法,亦可為相關催化研究提供有力的借鑒。

作者介紹:

第一作者兼通訊作者:劉虎,西安建筑科技大學副教授,碩士生導師,一直從事制用氫相關領域的研究。近五年,劉虎博士以第一作者/通訊作者在Journal of the American Chemical Society、Nano Letters、Chemical Engineering Journal、Advanced Functional Materials等刊物發表高水平論文20余篇,其中4篇入選高被引論文,2熱點論文,獲得5項國內授權專利。同時,主持參與多項國家級與省級項目。

共同通訊作者:姚堯,陜西省新材料及結構防災減災科研團隊負責人,西安建筑科技大學教授,博士生導師,主要研究極端荷載下先進材料力學行為及結構防災減災。在本領域知名學術期刊發表高水平論文200余篇,被引用3000余次。國家海外高層次引進人才,德國洪堡資深學者。陜西省科技創新團隊、“三秦學者”創全國一流團隊負責人,陜西省秦創原“科學家+工程師”項目首席科學家。

共同通訊作者:黃勃龍,香港理工大學教授,應用生物及化學科技學系及碳戰略催化研究中心主任。一直從事各類功能材料的電子態性質及其材料表界面、能源轉換應用等國際前沿研究。近年來,發表Nature,Science,Energy Environ. Sci.,J. Am. Chem. Soc., Chem. Soc. Rev.,Nat. Commun.,Adv. Mater.,Adv. Energy Mater.,Angew. Chem. Int. Ed.等SCI論文250余篇,H-index為53,文章引用次數超過10900次。此外,黃勃龍教授還擔任《Nano Research》、《中國稀土學報》、《稀有金屬》與《稀土》的青年編輯或編委,并為多個高影響力期刊如Nat. Phys.,Energy Environ. Sci., Adv. Energy Mater., J. Am. Chem. Soc., Joule, Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Funct. Mater., ACS Catal., Nano Energy等擔任特邀審稿人。

共同通訊作者:馬振輝,北京工商大學人工智能學院物理系教授,北京市海外人才項目(青年)獲得者,主要從事納米磁性材料、催化材料及電磁波吸收材料領域的研究。近年來,以第一作者或通訊作者身份在國際知名期刊在Chemical Reviews、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Functional Materials、Chemical Engineering Journal、Carbon、Nano Research等期刊發表SCI論文20余篇,其中3篇入選高被引論文,總影響因子超過200。

文獻詳情:

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn