作為國家布局在西部的化學高層次人才培養和科學研究重要基地,近年來,蘭州大學化學化工學院立足于化學學科優勢,在課程體系、平臺建設、科創環節、培養途徑、師資隊伍等方面,持續進行改革,形成并成功實踐了培養“專業基礎扎實、基本技能熟練、具有創新能力和國際視野”的化學專業人才培養體系。

聽講座不再是“簽到打卡”

在蘭州大學化學化工學院有這樣一種現象:除了上課和做實驗,同學們經常參加各種講座和論壇。“學術講座常態化是我們的一大特色。”副院長惠新平教授介紹到。

講座每個學院都有,化學化工學院的講座包括“分子苑林”、“近代化學前沿”講座、“鼎峰計劃校友論壇”和“文魁論壇”等。“這些講座涵蓋了學術前沿、職業生涯與發展輔導、創新創業指導等諸多方面,形成逐漸遞進的體系。”學院每年為本科生舉辦各類講座40場以上,其中“近代化學前沿”講座作為大三學生的必修課程納入課程體系中。作為一門專業理論性極強的學科,高質量講座讓同學們不再抱著“簽到打卡完成任務”的心態,而是真正把講座當成拓展知識的課堂。

“北京大學的陳鵬教授給我們講的活細胞內的‘生物正交剪切反應’讓我記憶猶新。”2019級化學萃英班的于晨昕說,“這是一堂化學與生物學科交叉的講座,講的是借助逆電子需求的Diels-Alder反應實現蛋白質在活細胞水平乃至活體動物內的‘化學脫籠’與‘原位激活’。這個特性可以讓研究者對磷酸激酶的特異性激活與機制進行研究,并逐步發展出基于蛋白特異激活的普適性技術。”這次契機開啟了于晨昕決定從事有關“蛋白質鄰近脫籠策略”領域的研究,最終保送到了北京大學前沿交叉學科研究院。“當時這堂講座激發了我在生化交叉學科方面的極大興趣,或許是我科研路上‘偶然中的必然’。”

像于晨昕這樣從一堂講座中汲取靈感的化學學子不在少數。2019級學生龍玉宏在聽完清華大學王訓教授主講的“亞納米材料控制合成及性質探索”后,對亞納米材料的控制合成產生了極大興趣,成功申報了國家級大學生創新創業計劃訓練項目——《聚苯胺納米纖維陣列多孔納米片陣列柔性電極的設計制備及在柔性固態超級電容器中的應用》。“

過去學院專門為本科生舉辦的講座較少,種類也較為單一。”惠新平說。作為蘭州大學一直以來的“優勢學科”,多層次、全方位、內容豐富的講座,既符合培養創新型化學專業人才的需求,又能在校內起到引領示范作用。

2021年學院邀請復旦大學施章杰教授為化學拔尖學生講授“現代合成化學基礎”課程,雖然時值暑假,但學生的學習熱情不減,讓我們記憶猶新的是:“選課同學較多,我們又開了兩個教室,用視頻直播的方式進行同步授課。”

美國芝加哥大學Scott A. Snyder教授講授‘有機化學’、“瑞典皇家工學院Ying Fu教授講授‘納米半導體電子學及應用’、瑞士Brown Boveri 研究中心Günther G. Scherer教授講授‘電化學能源轉換和存儲基礎原理’……我們邀請國外專家學者開設短期課程,盡可能幫助學生拓展知識面,讓大家不出國門也能享受到優秀的教學資源。”惠新平說。

除了短期課程外,近年來,學院還通過與澳大利亞蒙納士大學簽訂“3+1+1”、與加拿大曼尼托巴大學簽訂“2+2”聯合培養、與美國阿克隆大學高分子科學與工程學院等簽訂“3+2”聯合培養,與香港中文大學開展化學聯合實習,不斷推進學生的國際化培養。

化“常規小課”為“前沿大課”,讓最新的知識隨時隨地縈繞在學生學習過程中,蘭州大學化學化工學院通過優化課程體系,開啟了培養創新型人才的第一扇門。

三位一體塑造多元人才

“3D打印的所用光敏樹脂一般是由幾種組分構成的混合物,包括光引發劑、活性稀釋劑、低聚物和各類添加劑等。本實驗采用1,6-己二異氰酸酯三聚體(HDI-3)與丙烯酸羥乙酯(HEA)在辛酸亞錫催化下先合成預聚體,再按照一定質量比加入活性稀釋劑和光引發劑等,配制得到3D打印用光敏樹脂……”在蘭州大學綜合化學實驗的課堂上,劉興妤副教授正在給學生講授一堂特殊的實驗課。

實驗課有何特殊?

因為課程內容“光敏樹脂的合成及3D打印”是第二屆全國大學生化學實驗創新設計大賽西北賽區競賽中的全新實驗設計,它來源于學院郭金山、劉興妤兩位老師團隊的科研成果。“這個實驗不僅使同學們學會光敏樹脂的配比與合成,同時還掌握高分子模型材料的打印與制作,是‘基礎內容+前沿成果’的典型實驗教學模式。”化學國家級實驗教學示范中心(蘭州大學)主任沈永雯說,“學生們可以通過對聚合物的配比做出樹脂,結合高分子樹脂的合成、表征,用3D打印機打印看得見摸得著的實物。”經過內容挖掘與深入轉化,這個項目已經作為綜合化學實驗的教學內容走進了本科生課堂,成為“從課堂到實踐再到課堂”的成功案例。

“要想將科研成果轉化應用到實驗教學中,授課教師需要將講義提交學院本科教學指導委員會,經過教學指導委員會討論和嚴密論證才能實施。”惠新平說。

近年來,化學化工學院不斷鼓勵和支持教師將最前沿的研究成果進行轉化,使科研成果進課堂、進實驗、進教材,在科教融合的道路上不斷深耕。“這樣學生們不僅能掌握專業基礎知識,還能充分調動學生的主觀能動性,激發學生的創新思維和創新能力。大家更加期待假以時日自己的研究成果也能進課堂。”沈永雯說。在此基礎上,化學化工學院整合教學和科研資源,融合辦學特色和專業特點,以強化學生的實踐和創新能力為核心,構建了“基礎技能訓練—科研創新訓練—就業創業訓練”三層次完整的實踐教學平臺。

2021年8月,在第二屆全國大學生化學實驗創新設計大賽中,學院的范卓、劉喆、于晨昕三位同學的“蛋白質中總巰基的測定及標記”項目再獲特等獎。“實驗首先使用熒光探針Naph-EA-Mal標記牛血清白蛋白,之后分別使用DTNB法和凝膠電泳分離的方法對被標記的巰基數進行分析。最后將該熒光探針與活細胞孵育后在顯微鏡下觀察,可看到明顯標記信號。”于晨昕說,在科研訓練的過程中,她不僅收獲了成就感,也增強了未來繼續從事科研的信心。“我本來以為,本科生很少有機會進入實驗室接觸科研,實際上學院科研訓練全覆蓋,非常鼓勵支持我們提前接觸科研訓練。”

如果學生不打算走科研道路,想去就業怎么辦?

“學院尊重學生多樣化發展,除了科研導師外,我們還為有就業意向的學生聘任了就業創業導師。”惠新平說。

彭立軍博士是化學化工學院1998級校友,現為上海皓元醫藥股份有限公司首席運營官,他已經是學院兩屆學生的就業創業導師了。“這兩年來,我為有就業意向的學弟學妹分享了自己的創業就業歷程,除了醫藥知識外,還有公司運作、職場生活等方面的經歷,無論是取得過的成績,還是掉過的‘坑’,我都希望跟他們交流,提供一點借鑒。”

此外,學院依托蘭州大學白銀產業技術研究院、中衛高新技術研究院和校企聯合實驗室等,為學生構建了“實踐+就業”的平臺,不斷提高學生的創新創業能力,讓學生學以致用,帶著“真本事”走向社會。

既是傳承,也是創新

走進蘭州大學化學化工學院的院史館,師生們都對學院的榮譽墻不陌生。這是學院幾十年來在創新型專業人才培養道路上不斷探索、取得成效的佐證。

每年高考招生季,都會有不少考生慕名報考蘭州大學化學專業。而“傳承好學院精神,肩負起創新使命”則是每年進入蘭州大學化學院學生的第一堂課。

1946年建系之初,張懷樸、袁翰青、常麟定等一批留學回國知名專家,為化學系的崛興奠定了堅實基礎。20世紀五六十年代,朱子清、劉有成、黃文魁、陳耀祖等一批專家學者,支援祖國西北,陸續來到蘭州大學化學系任教,開啟了蘭州大學化學學科繁榮發展的時代。“繼承蘭大化學的歷史榮耀,進一步做好學科建設,必須高度重視人才培養。建院76年來,蘭大化學如何源源不斷培養高質量人才?核心在創新。創新型人才培養體系的構建并非一朝一夕之功,離不開學院歷屆師生的不懈努力奮斗。”化學化工學院院長梁永民說。

2017年9月,蘭大化學學科成功入選教育部首輪“一流學科”建設名單,蘭州大學也開啟了中國特色、世界一流大學建設的新征程。2022年2月,第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單公布,蘭大化學學科榜上有名,延續輝煌。

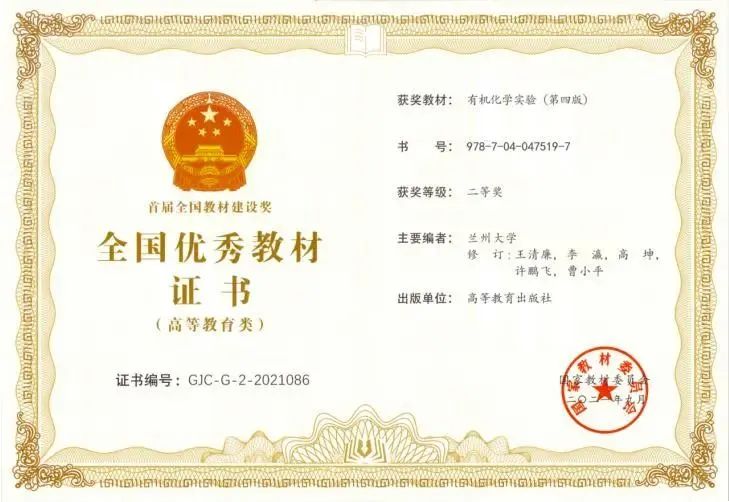

如今,不論是教師隊伍、課程建設還是人才培養,蘭大化學都交上了作為一流學科的滿意答卷:學院現有國家級教學團隊1個、省級教學團隊4個;近年來編寫出版包括國家十一五、十二五、十三五規劃教材在內的教材24部,其中《有機化學實驗(第四版)》榮獲首屆全國教材建設獎二等獎(高等教育類),化學化工學院獲首屆全國教材建設獎“全國教材建設先進集體”榮譽稱號。“有機化學”“配位化學”課程認定為首批國家級一流本科課程,所有專業主干基礎課程均為甘肅省精品課程;改革開放以來,學院培養的本科生中已有8人當選兩院院士、45人獲得國家杰出青年科學基金、15人獲聘“長江學者獎勵計劃特聘教授”……

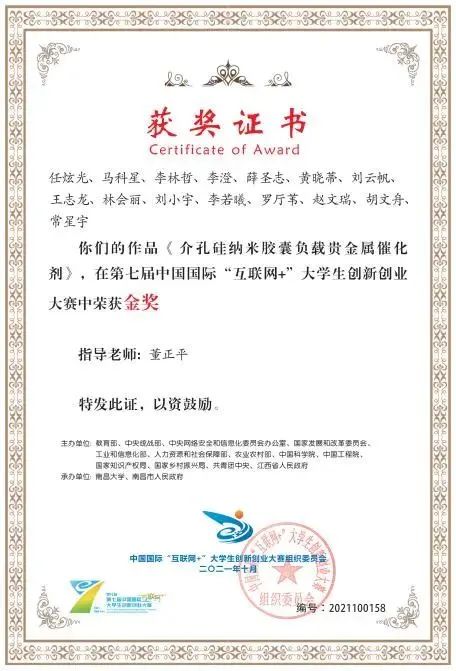

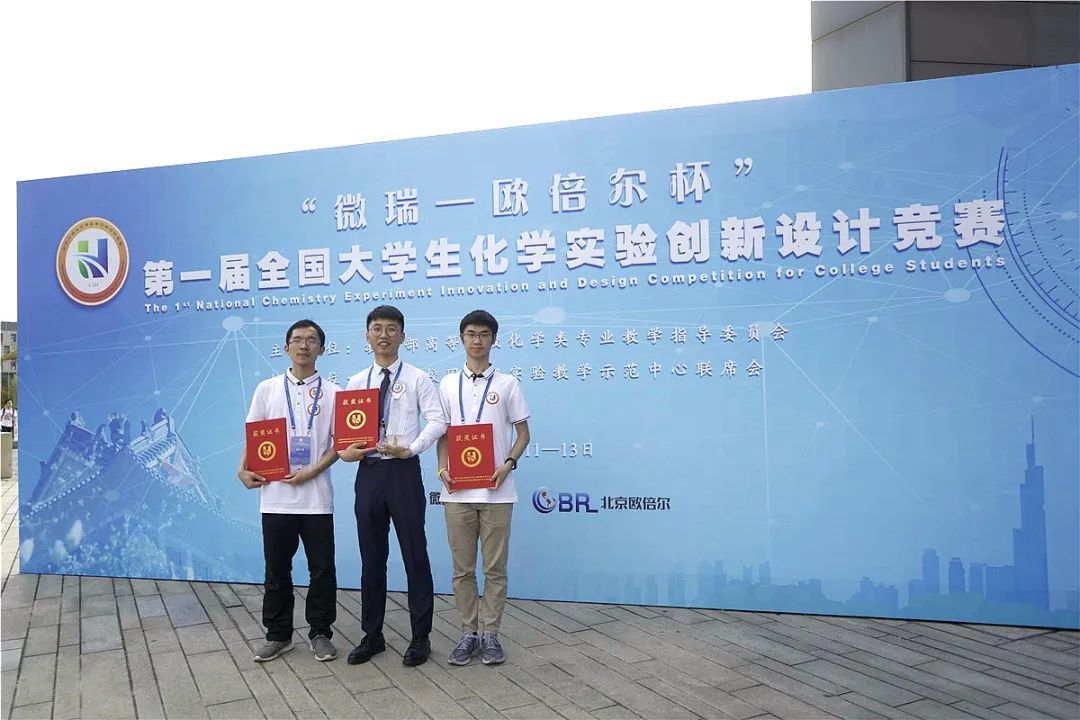

通過“專業基礎扎實、基本技能熟練、具有創新能力和國際視野”的創新型化學專業人才培養實踐,蘭大化學專業的畢業生得到了科研院所和用人單位的三個評價關鍵詞:基礎扎實、技能過硬、踏實肯干。本科推免生受到全國重點高校和重點科研單位的普遍歡迎,學生深造率保持在較高水平,連續七年穩定在60%以上。同時,本科生在專業大賽和學科競賽中成績顯著,近六年來獲國家級和省部級學科競賽獎勵86人次,其中在中國“互聯網+”大學生創新創業大賽全國總決賽中獲金獎1項、銅獎3項;在中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽甘肅省分賽中獲省級金獎14項,在“挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽中獲省級一等獎6項;在近六屆全國大學生化學實驗邀請賽中,獲一、二、三等獎各5項,特別獎3項。化學化工學院人才培養示范輻射作用明顯,教學研究成果受到廣泛關注。近五年來承擔國家級、校級教學研究重點和一般項目45項,發表教學研究論文46篇。受邀在“全國大學化學教學研討會”“全國高等學校有機化學教學(含實驗)教學與課程建設研討會”“化學拔尖創新人才培養”交流會等做報告20余場,許多行之有效的措施被兄弟高校采用或借鑒。”

面向未來,蘭州大學化學化工學院人才培養有著自己清晰的發展目標。“化學作為一門基礎和中心學科,廣泛滲透于經濟社會發展的各個方面。對能源、材料、環境、化工、醫藥等各行業領域的科技支撐作用十分顯著,前景廣闊。目前,學院正在進行2023版本科人才培養方案修訂,學院將進一步優化人才培養方案,強化交叉學科及相應的實踐實驗課程,為經濟社會發展不斷輸送創新型化學人才,續寫老牌專業的新輝煌。”

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn