Cu/ZnO/Al2O3催化甲醇合成是一個(gè)已經(jīng)工業(yè)化近60年的重要傳統(tǒng)工業(yè)過(guò)程,一般采用CO和CO2混合進(jìn)氣在高溫高壓下與H2反應(yīng)。由于實(shí)驗(yàn)上高分辨表征手段一般只能在超高真空或較低的壓強(qiáng)下進(jìn)行,難以達(dá)到工業(yè)反應(yīng)條件,關(guān)于在工業(yè)催化條件下,Zn物種在催化劑的活性狀態(tài)以及CO2在甲醇合成中的作用,一直有很大爭(zhēng)議。對(duì)于這類工況條件下異常復(fù)雜的催化問(wèn)題的求解,既需要對(duì)材料熱力學(xué)的深刻理解,同時(shí)也需要對(duì)復(fù)雜多步反應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

在過(guò)去5年中,劉智攀課題組開發(fā)了基于全局人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)勢(shì)函數(shù)方法,創(chuàng)立了LASP軟件平臺(tái)(www.lasphub.com), 整合了課題組開發(fā)的系列勢(shì)能面搜索方法,形成了一套行之有效的研究復(fù)雜材料和反應(yīng)的高效計(jì)算平臺(tái)。課題組近年來(lái)基于LASP軟件的典型工作包括,雜催化活性位結(jié)構(gòu)搜索(Nature Catal. 2019, 2, 671, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 11109) ,自動(dòng)反應(yīng)預(yù)測(cè)(J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 20525),Si/SiO2半導(dǎo)體界面預(yù)測(cè) (Phys. Rev. Lett. 2022, 128, 226102), 理論指導(dǎo)PdAg催化實(shí)驗(yàn)(J. Am. Chem. Soc.,2021, 143, 6281)等。這些理論工作為進(jìn)一步發(fā)展理論新方法研究Cu/ZnO/Al2O3催化甲醇合成提供了重要基礎(chǔ)。

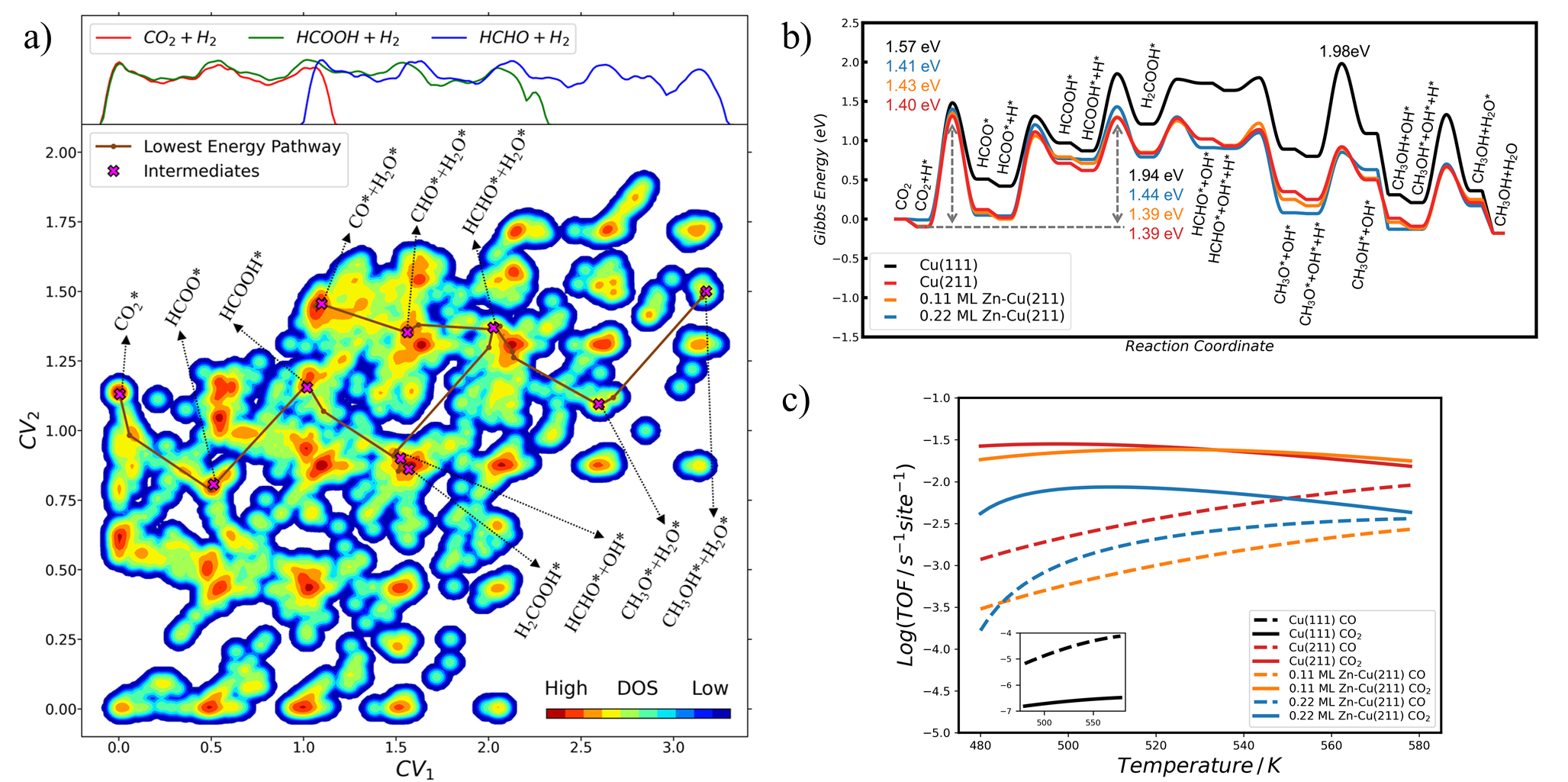

針對(duì)CO/CO2混合氣在不同CuZn可能位點(diǎn)上的加氫過(guò)程,我們提出了一種微觀動(dòng)力學(xué)引導(dǎo)的機(jī)器學(xué)習(xí)反應(yīng)路徑搜索方法(MMLPS)。MMLPS方法采用了分治法(divide-and-conquer)思想,利用大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)原子模擬,結(jié)合圖論最短路徑、微觀動(dòng)力學(xué)求解器,對(duì)CO2加氫和CO加氫反應(yīng)在CuZn多個(gè)表面,包括Cu(111)、Cu(211)和Zn合金化的Cu(211),上的可能反應(yīng)路徑,進(jìn)行了多達(dá)數(shù)百萬(wàn)結(jié)構(gòu)的采樣,從中確認(rèn)了動(dòng)力學(xué)最低的反應(yīng)通道。MMLPS能實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化搜索,不依靠人力猜測(cè),對(duì)于復(fù)雜材料表面催化的復(fù)雜多步反應(yīng)具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。

基于材料表面結(jié)構(gòu)的全局熱力學(xué)分析和MMLPS的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn),在反應(yīng)條件下金屬Zn在Cu(211)臺(tái)階位上覆蓋度至多到0.22 ML,且Zn-Zn二聚位點(diǎn)不穩(wěn)定。CO2和CO加氫僅發(fā)生在 (211) 階梯表面的臺(tái)階邊緣,低覆蓋的Zn(0.11 ML)對(duì)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)影響不大,但較高覆蓋度(0.22 ML)的Zn使催化劑中毒。微觀動(dòng)力學(xué)模擬顯示,CO2而非CO是甲醇合成的主要碳源,主要原因是CO加氫的決速步中間體[CHO] 非常不穩(wěn)定, 動(dòng)力學(xué)模擬結(jié)果與前人的同位素標(biāo)記實(shí)驗(yàn)的結(jié)果一致。雖然Zn在金屬階梯位(活性位點(diǎn))的直接催化效果并不顯著,我們發(fā)現(xiàn)在工業(yè)反應(yīng)條件下,Cu(111)金屬表面可以生長(zhǎng)出熱力學(xué)穩(wěn)定的 [-Zn-OH-Zn-] 的鏈狀結(jié)構(gòu)(陽(yáng)離子Zn),表明了ZnO載體能夠部分還原并覆蓋金屬Cu的主要晶面,這說(shuō)明ZnO的使用可以有效分散Cu納米顆粒防止高溫失活,同時(shí)混合氣中CO存在能有效還原Cu表面陽(yáng)離子 Zn 來(lái)暴露用于甲醇合成的金屬位點(diǎn),而留下的金屬Zn促進(jìn)了CuZn合金形成,并重構(gòu)出豐富的階梯位活性位點(diǎn)。

該工作由復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系19級(jí)博士史云飛在劉智攀老師指導(dǎo)下完成,商城老師和康沛林博士在編程方面提供了幫助。該工作得到了國(guó)家重點(diǎn)研究計(jì)劃納米專項(xiàng)(2018YFA0208600)和國(guó)家自然科學(xué)基金(22033003, 21533001, 91745201, 91945301)的資助,和復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系在實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的支持。研究成果以“Methanol Synthesis from CO2/CO Mixture on Cu-Zn Catalysts from Microkinetics-Guided Machine Learning Pathway Search”為題近期發(fā)表在化學(xué)旗艦期刊Journal of the American Chemical Society。

全文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.2c06044

參考資料:https://chemistry.fudan.edu.cn/ed/02/c21871a453890/page.htm

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn