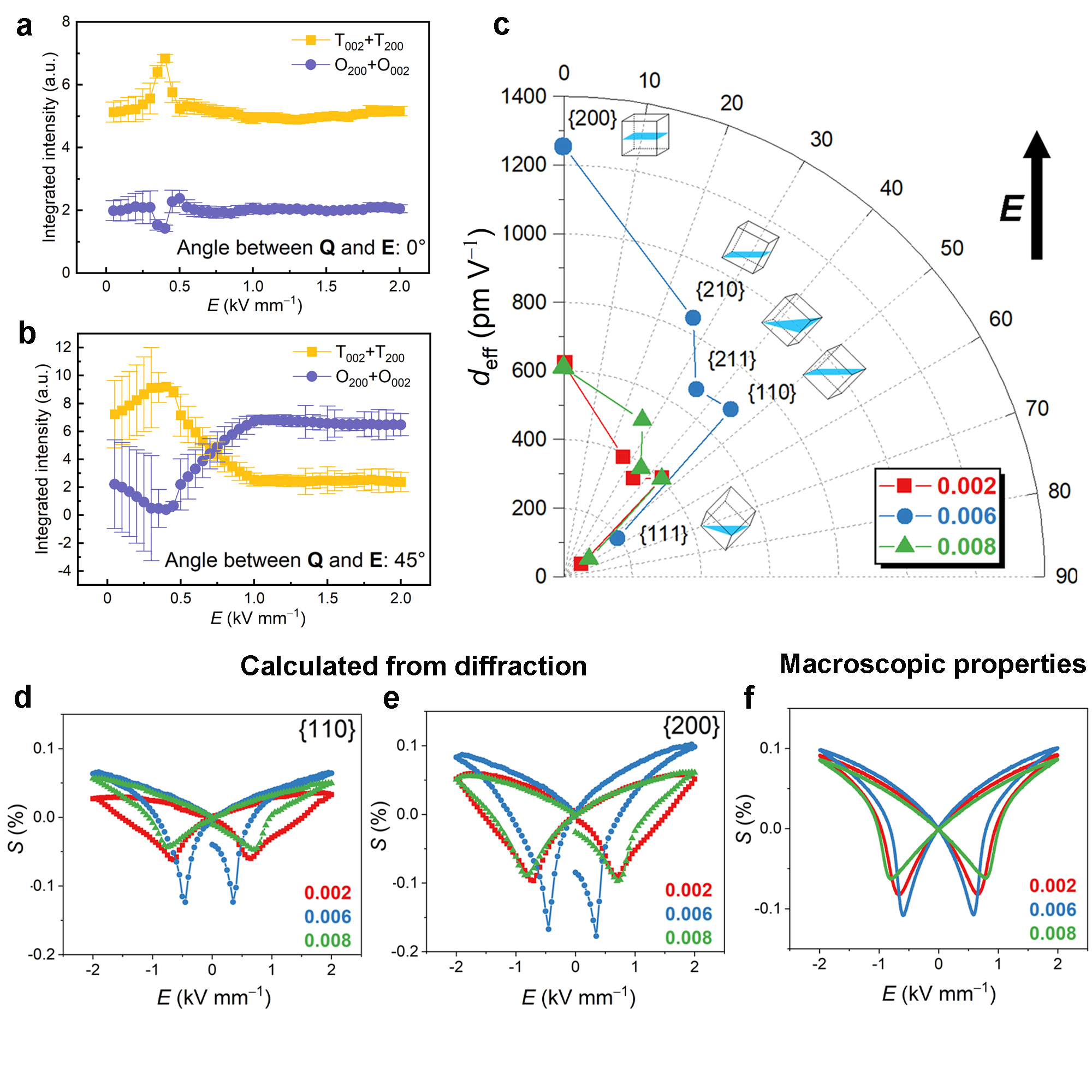

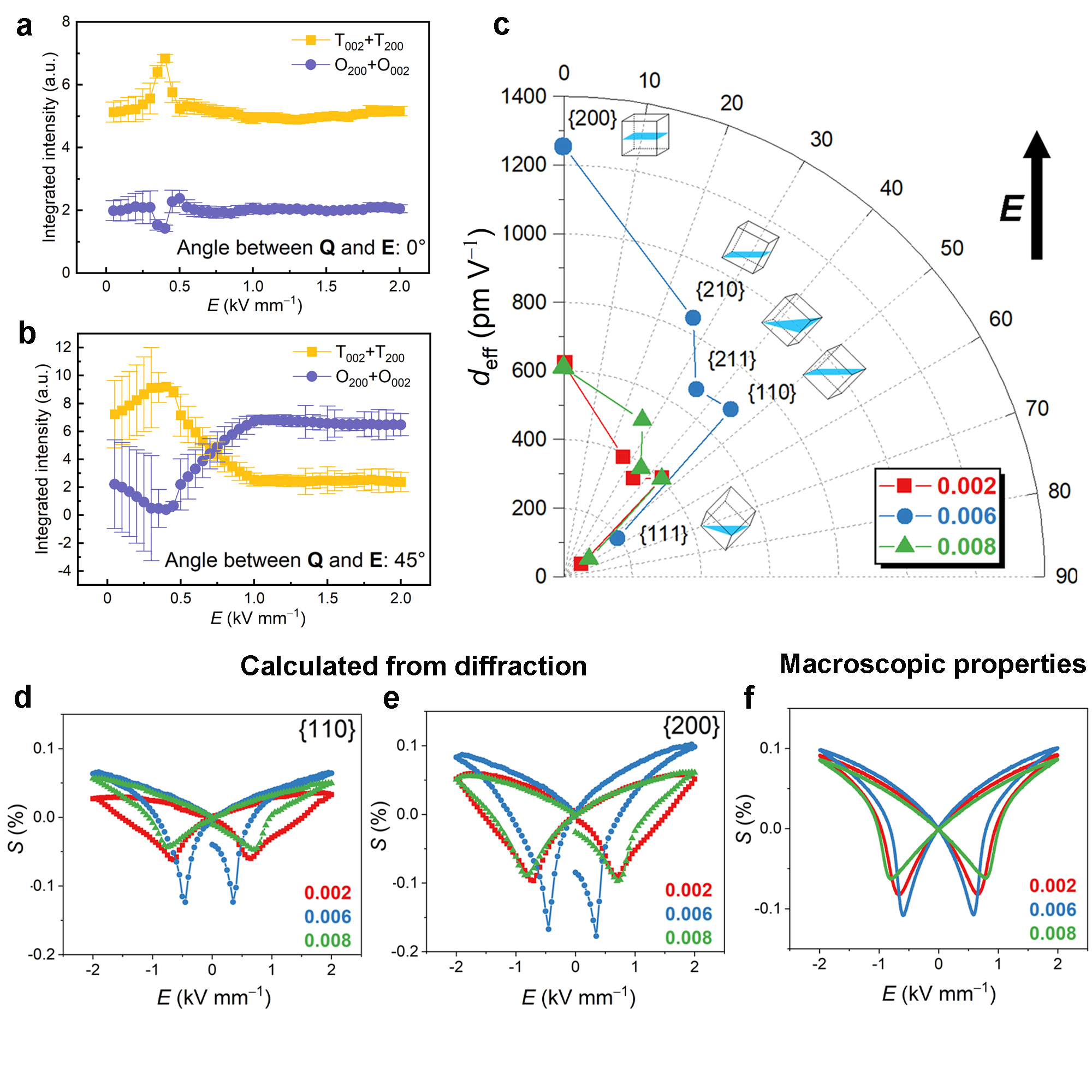

為闡明KNN基無鉛壓電陶瓷優(yōu)異壓電響應(yīng)的來源,清華大學(xué)材料學(xué)院王軻研究員等與國內(nèi)外合作,通過精細(xì)的成分調(diào)控設(shè)計(jì)并制備了一系列組分位于正交-四方相界附近的KNN陶瓷。用高能原位變電場同步輻射、高分辨透射電子顯微鏡等表征手段,系統(tǒng)研究了高性能KNN材料的本征相結(jié)構(gòu)以及材料在原位電場下的結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系。研究表明,材料優(yōu)異的機(jī)電耦合響應(yīng)不僅與正交-四方的鐵電兩相共存結(jié)構(gòu)有關(guān),更與該能量相近的兩相在電場的擾動(dòng)下發(fā)生可逆相轉(zhuǎn)變緊密相關(guān)。相變誘導(dǎo)的劇烈體積變化,在{200}晶體學(xué)方向上貢獻(xiàn)了高達(dá)1250 pm/V的等效壓電常數(shù),該場致相變是材料呈現(xiàn)優(yōu)異壓電性能的重要原因。這項(xiàng)工作揭示了除晶格應(yīng)變和鐵電疇翻轉(zhuǎn)機(jī)制之外的一種全新機(jī)制,對(duì)提高壓電材料的機(jī)電耦合性能,進(jìn)一步調(diào)控鈣鈦礦材料的功能特性有重要指導(dǎo)意義。

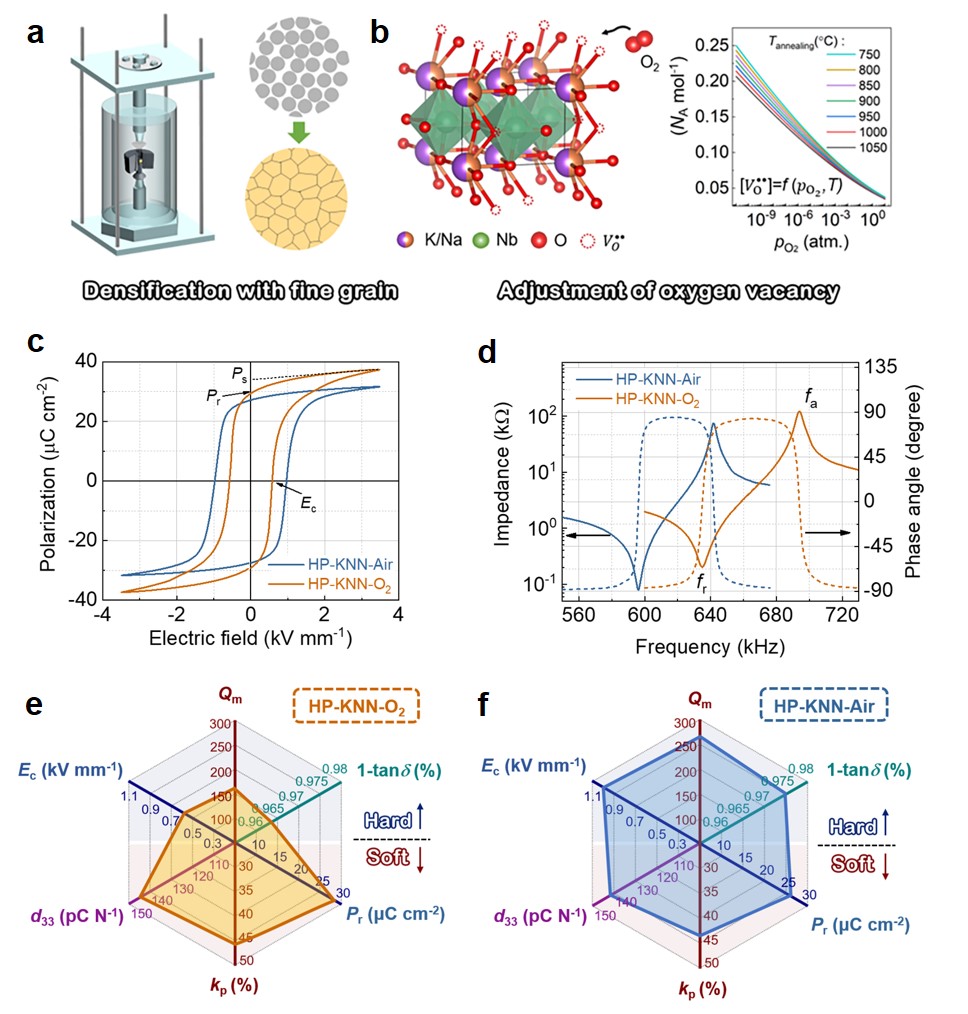

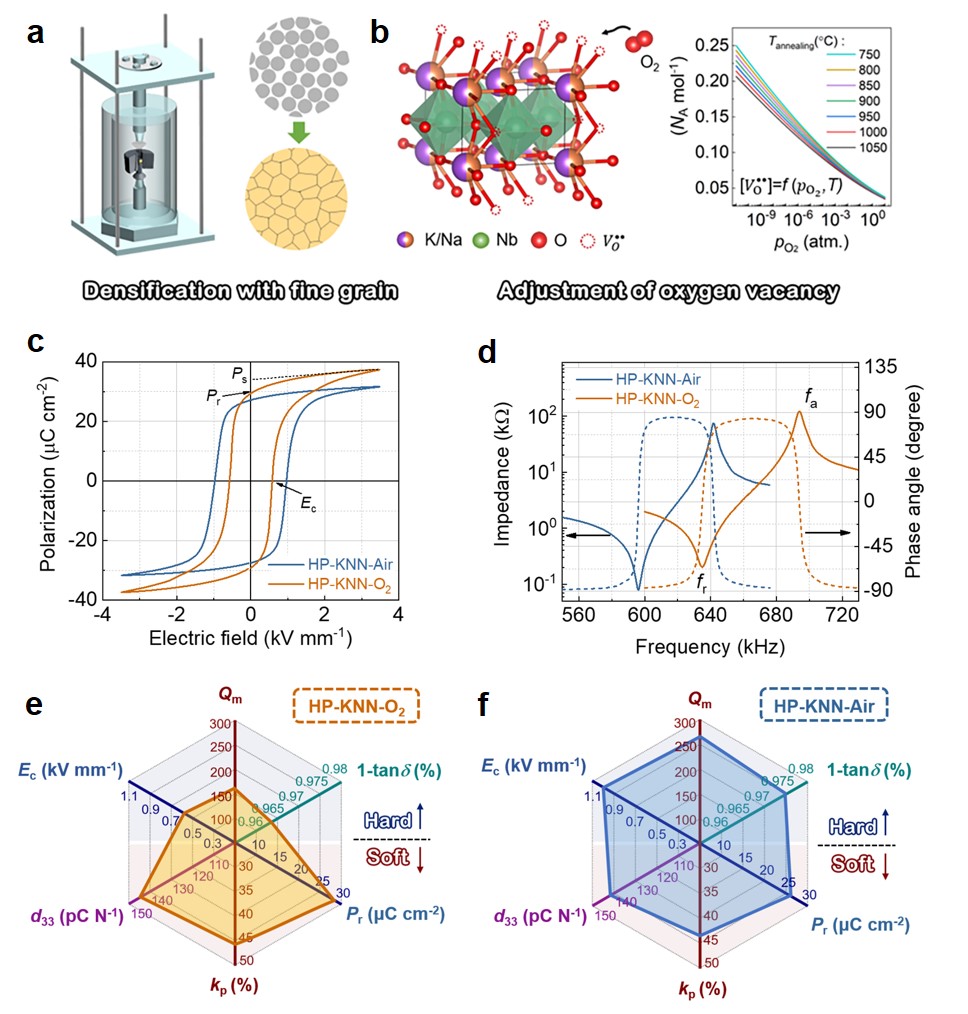

圖1.原位同步輻射表征揭示無鉛壓電陶瓷高壓電響應(yīng)物理機(jī)制:場致相變引發(fā)的體積變化貢獻(xiàn)特殊晶體學(xué)方向上的超高應(yīng)變上述成果以“(K,Na)NbO3基壓電陶瓷中相變引發(fā)超高壓電響應(yīng)的起源”(Deciphering the phase transition-induced ultrahigh piezoresponse in (K,Na)NbO3-based piezoceramics)為題,近日發(fā)表在國際期刊《自然·通訊》(Nature Communications)上。清華大學(xué)材料學(xué)院碩士畢業(yè)生張茂華(2022年5月獲德國達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué)博士學(xué)位)為文章的第一作者。清華大學(xué)王軻研究員、西安交通大學(xué)張楠教授、西南民族大學(xué)吳波副教授為文章的共同通訊作者。論文的重要合作者還包括清華大學(xué)李敬鋒教授,達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué)尤爾根?羅德爾(Jürgen R?del)教授、張洪彬教授,卡爾斯魯厄理工學(xué)院曼努埃爾?欣特施泰因博士(Manuel Hinterstein)等。另一方面,受制于壓電材料Qm與d33此消彼長的制約關(guān)系,KNN陶瓷的大功率輸出一直難以有效提高。為此,研究團(tuán)隊(duì)提出了利用調(diào)節(jié)氧空位濃度協(xié)同優(yōu)化壓電陶瓷各項(xiàng)優(yōu)值參數(shù)的新策略,成功實(shí)現(xiàn)了在d33幾乎保持不變的基礎(chǔ)上Qm提升60%以上。高分辨透射電鏡原子像表明,氧空位會(huì)引起晶格畸變與應(yīng)力失配,可在保持本征壓電貢獻(xiàn)的同時(shí)抑制疇壁運(yùn)動(dòng),從而有效平衡壓電材料的Qm與d33。此外,該方法不引入受主離子,故而消除了受主摻雜改性方法中缺陷偶極子翻轉(zhuǎn)帶來的本征損耗。基于脈沖驅(qū)動(dòng)法的大功率測試結(jié)果顯示,經(jīng)過氧空位優(yōu)化的KNN陶瓷,其Qm在大功率工況下的服役穩(wěn)定性明顯優(yōu)于目前報(bào)道的同類材料。這項(xiàng)研究為今后功能材料的缺陷設(shè)計(jì)和性能調(diào)控提供了新的思路,在水聲探測、先進(jìn)制造、健康醫(yī)療等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用價(jià)值。?

圖2.探索提高無鉛壓電陶瓷大功率輸出新途徑:KNN陶瓷的氧空位缺陷設(shè)計(jì)與電學(xué)性能協(xié)同調(diào)控上述成果以“無鉛壓電材料單一氧空位硬化”(Isolated-Oxygen-Vacancy Hardening in Lead-FreePiezoelectrics)為題,發(fā)表在國際知名期刊《先進(jìn)材料》(Advanced Materials)上。清華大學(xué)材料學(xué)院2017級(jí)博士生劉亦軒(已于2022年6月獲博士學(xué)位)為文章的第一作者。清華大學(xué)李敬鋒教授、王軻研究員以及北京大學(xué)口腔醫(yī)院韓冰教授為文章的共同通訊作者。論文的重要合作者還包括西安交通大學(xué)武海軍教授、中國工程物理研究院研究生院徐賁副研究員以及烏鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)室的龔文博士等。以上兩項(xiàng)工作均得到了國家自然基金委科學(xué)中心項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目,以及科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目的支持。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41467-022-31158-x

https://doi.org/10.1002/adma.202202558