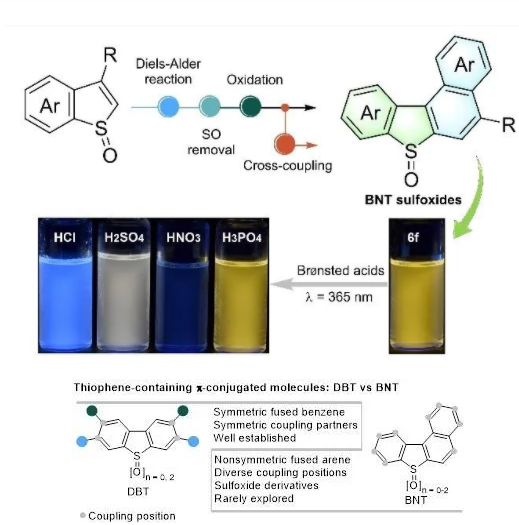

噻吩稠環分子通常體現出良好的熒光性質,在材料科學及藥學領域都具有廣泛的應用前景。二苯并噻吩(DBT)類化合物作為常見的噻吩稠環骨架,通過對稱的二鹵代和進一步的交叉偶聯反應可與不同側鏈連接合成相應的功能性熒光分子。相比之下,具有不同偶聯位置的不對稱噻吩稠環化合物很少被研究報道。

苯并[b]萘并[1,2-d]噻吩(BNT)在二苯并噻吩(DBT)結構的基礎上多出一個芳香稠環,是理想的非對稱噻吩稠環研究對象。然而BNT骨架分子的合成往往面臨諸多挑戰,且無法做到多取代BNT化合物的構建。

有文獻曾報道在苯并噻吩的微生物代謝產物中檢測到了痕量的BNT衍生物,并推測苯并噻吩亞砜可能是生成這些化合物的關鍵中間體,但并未對其進行驗證。受此啟發,黃吉榮團隊通過苯并噻吩選擇性氧化為亞砜后進行二聚化,建立了不對稱噻吩稠環BNT亞砜類化合物的合成方法。該方法簡單高效、綠色環保、底物易得、未使用金屬試劑且具良好的官能團兼容性。同時,該方法的建立闡明了苯并噻吩在微生物代謝過程中生成二聚化合物的反應歷程,并首次通過DFT計算對其二聚化反應中存在的區域選擇性給出了合理的解釋。

團隊對合成的BNT亞砜類化合物進行了系統的光物理性質研究,發現該類分子具有優良的熒光量子產率,較大的可調節熒光顏色區間。其中化合物6e、6d、6f在粉末狀態下還具有特殊的光誘導熒光衰減及光熄滅后熒光恢復的特性。

進一步的應用研究表明,BNT類化合物可作為熒光染料用于活細胞成像,表現出了其在生物醫學上的應用潛力。同時,側鏈裝配有三苯胺結構的BNT亞砜類化合物6f可以作為熒光探針對質子及抗衡陰離子進行雙識別,從而達到區分不同有機酸或無機酸的目的。

華中科技大學為論文的唯一完成單位,黃吉榮副教授是論文的通訊作者。論文中理論計算相關工作由化學與化工學院廖榮臻教授團隊的李曼副教授和碩士研究生周太平完成。該論文第一作者為藥學院2018級博士研究生沈先艷。該項工作得到了中部高校基礎研究基金(2172019kfyXJJS170)、湖北省自然科學基金(2020CFB207)和國家自然科學基金(No. 22101092)的資助。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn