類液態化合物由于既包含陰離子剛性亞晶格,又包含可自由移動的陽離子類液態亞晶格,因此具有“電子晶體-聲子液體”的結構特點,如Cu2Q、Ag2Q(Q = S, Se, Te)、硫銀鍺礦等。該類材料晶格熱導率低于玻璃態極限值,ZT值最高可達2.5以上,是熱電領域最重要的研究體系之一。然而,類液態的結構特征雖帶來優異的熱電性能,卻導致服役穩定性較差,也即:在外加電場和溫度差的工況下,材料內部的陽離子容易發生遷移、富集、或析出單質;降低了材料的穩定性和器件的使用壽命,嚴重限制該類材料的實際應用。近期研究認為:類液態材料的不穩定性來源于材料的本征不穩定性,然后更深層次的原因尚無研究。因此,探索類液態材料不穩定性的內在機制,并提出相應的解決方案,對于推進該類材料邁入實際應用具有重要的意義。

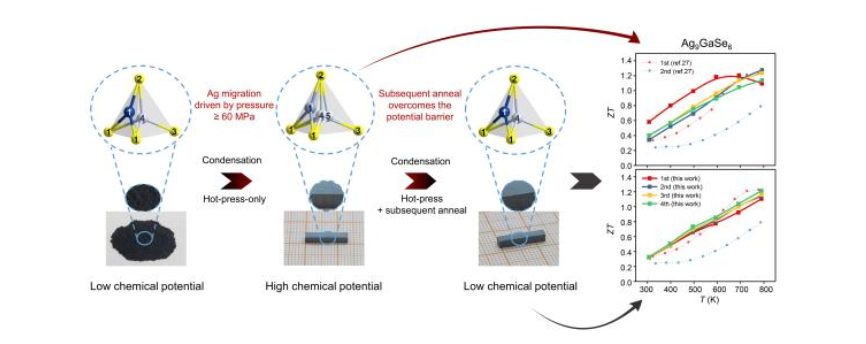

針對上述關鍵科學問題,北京師范大學吳立明教授和陳玲教授課題組選取典型的類液態化合物(硫銀鍺礦Ag9GaSe6)為研究對象,首次在微觀原子層面上發現壓力誘導的不穩定性是導致材料性能不穩定的一個重要因素。借助單晶X-射線衍射技術和X-射線光電子價帶譜分析技術,他們發現在多晶樣品成型必經的熱壓燒結工藝過程中,在壓力作用下Ag原子與配位Se原子間的勢能發生改變,使得Ag原子從小空隙三配位位點遷移至大空隙四配位位點;這種遷移導致Ag 4d軌道的EVBM(edge of the valence band maximum)升高,進而升高化合物的化學勢,加劇Ag9GaSe6的不穩定性;并導致熱電性能不可重復測試。基于這些認識,他們提出:多晶樣品經熱壓成型后,再經過簡單的24小時惰性氣氛下退火處理,Ag原子便可遷回熱壓處理前的晶體學位置,化合物的化學勢也恢復至原有水平。該方法使得化合物得以保持本征的穩定性,并實現熱電性能的可重復測試。他們還發現Cu/Te摻雜的樣品亦符合上述機制。他們獲得的Cu/Te摻雜Ag9GaSe6,經過反復6次測試,性能仍能保持ZT值1.4不變(800 K)。這種高穩定性、高ZT值,對該類材料而言,尚屬首次實現。上述機制的發現為類液態材料的穩定性提升提供了新的研究思路和解決方案,也將進一步推進該類材料的實際應用。

該工作近期被《自然·通訊》Nature Communications雜志接收https://doi.org/10.1038/s41467-022-30716-7.。北京師范大學化學學院、珠海先進材料研究中心為該工作完成單位,通訊作者為吳立明教授和陳玲教授,第一作者為博士生劉靜遠。該研究得到國家自然科學基金、北師大高層次引進人才基金、化學學院、北京師范大學珠海自然高等研究院、北京市重點實驗室、北京市自然科學基金等資金的大力資助,特此感謝。

參考資料:http://www.chem.bnu.edu.cn/kydt/245549.html

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn