在單分子尺度深入理解有機共軛分子的光激發態結構和電子輸運性質,一直是化學和單分子電子學領域的重要挑戰之一。近日,我校化學與分子工程學院、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心田禾院士團隊在振動誘導發光(Vibration Induced Emission, VIE)機制研究方面取得新的進展,將VIE動態響應從宏觀水平的光信號表達拓展到了單分子尺度的電信號輸出。相關研究成果以“Photoconductance fromBent-to-Planar Photocycle between Ground and Excited States in Single-MoleculeJunctions”為題發表于《美國化學會志》。

振動誘導發光是一種有機共軛分子發光的新機制,由田禾院士團隊在研究二氫二苯并吩嗪(DPAC)類分子獨特的發光現象時提出(J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 8509; Chem. Commun., 2015,51, 4462)。近五年,團隊圍繞DPAC類衍生物獨特的基態/激發態分子形變和構型依賴光物理性質,開展了一系列構效關系研究及材料性能應用(J. Am. Chem. Soc., 2017, 139,1636; Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 9880; CCS Chem.,2021,3,2239; Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 2855; Chem, 2021, 7,1544; J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 4883; Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61,e202116414等),為有機共軛分子結構的高效設計和應用性能的拓展提升奠定了堅實的理論基礎和實踐指導。

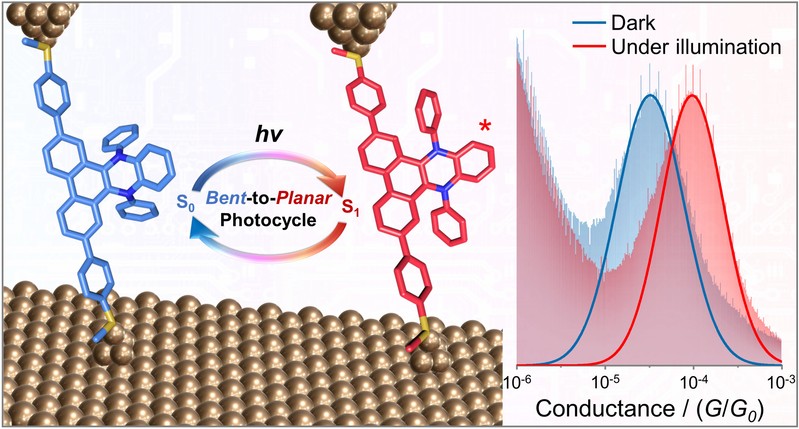

一般來說,共軛發光分子在短波長光的持續照射下,會連續不斷的發射出長波長光,這歸因于光照下的共軛分子在基態和激發態之間存在分子構型/電子云排布的互變循環過程。同時,共軛分子的電導性也與共軛路徑和電子云排布密切相關。因此,基態和激發態之間的光循環過程是可以引發分子光電導信號。但是,由于納米級檢測技術和經典模型分子的缺失,使得一直無法有效探究激發態分子骨架演變與光電導之間的構效關系。為了深入研究這一過程,田禾院士團隊通過修飾DPAC分子,借助掃描隧道顯微鏡裂結(STM-BJ)技術,成功構建單分子器件。在340nm紫外光的持續照射下,器件的統計電導提升至初始值的3倍,是已報道單分子器件的最高光電導數據。理論計算表明,光誘導的分子結構彎曲-平面化循環過程導致電子分布顯著變化,從而引起Fano共振,并產生光電導。此工作不僅提出了光電導單分子器件的構建新策略,還為理解有機共軛分子基態與激發態之間的光循環過程提供了全新視角。

該工作主要由鄒祺副教授和張志云特聘研究員在田禾院士的指導下完成,并得到了曲大輝教授和蘇建華教授的大力支持。在光電導理論計算方面得到了廈門大學洪文晶教授和周彧博士的支持。博士生陳炫穎、金鑫和王瑞以及本科生邱瑾在分子合成、光譜表征和單分子測試方面提供了許多幫助和支持。該工作得到了國家自然科學基金、材料生物學與動態化學教育部前沿科學中心、上海市科技重大專項、上海科學技術委員會、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心等資金支持。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c03671

參考資料:https://news.ecust.edu.cn/_s4/2022/0601/c8a166638/page.psp

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn