電催化分解水(HER)是獲取氫氣能源最重要的手段之一,由于該技術的最終產物為高能量密度的氫氣與無污染的氧氣,使得以水分子為載體的能源儲存過程滿足可持續綠色能源的要求。立方型過渡金屬氮化鉬因具有較好的電化學穩定性、水吸附特性,是理想的HER催化材料,然而作為金屬-非金屬合金化合物,其本征間隙空位的存在極大地減小了金屬d帶中心與費米能級的距離,使得材料對于氫物種的吸附過強,限制了其HER活性。

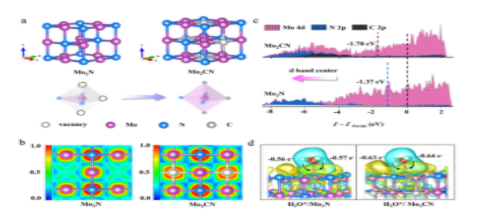

基于此,作者首先利用DFT理論計算預測了一種無本征間隙空位的化學計量型碳氮化鉬晶體結構(圖1)。電荷局域密度分布(ELF)、態密度分布(PDOS)、Bader電荷和差分電荷等計算結果表明:隨著晶格碳原子對氮化鉬材料本征間隙空位的逐步取代,鉬原子未配位的價電子將向碳原子發生轉移,自由電子趨向于局域化,進而推動C 2p和 Mo 4d軌道的雜化耦合,降低材料的d帶中心,減弱其對氫物種的吸附作用;與此同時,鉬原子失去更多的價電子,氧化態上升,水分子的吸附解離過程得到優化;更重要的是晶格碳原子周圍更低的軌道占有率也將進一步促使其成為新的氫吸附活性位點。基于上述理論預測,間隙空位消除策略有望成為提高過渡金屬氮化物HER性能的新手段。

圖1. Mo2CN的結構模型和電子特性

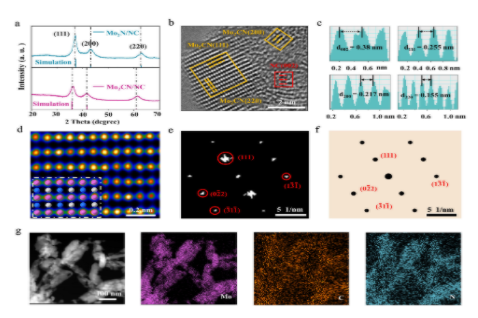

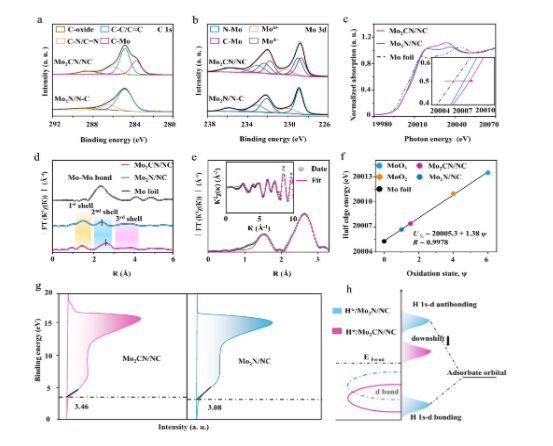

傳統過渡金屬氮化物的合成方法多基于氧化物或金屬的氨氣退火氮化,間隙空位的改善只能依賴于雜原子的少量摻雜,電子結構調節程度十分有限。為解決上述問題,作者自主構建了一種聚三嗪配體錨定金屬鉬離子的納米帶結構,開發了原位調節碳、氮分壓的制備手段,實現了無本征間隙空位的碳氮化鉬晶體的構建。聯合球差矯正電鏡(Ac-HRTEM))和同步輻射(XANES、 EXAFS)等多種表征手段證明了材料的化學計量型晶體結構,配位結構和能帶結構(圖2, 3)。

圖2. 碳氮化鉬材料的晶體結構表征

圖3. 碳氮化鉬材料的配位結構表征

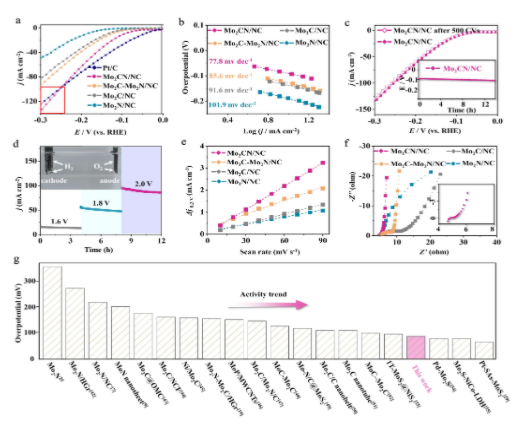

得益于本征間隙空位的消除,碳氮化鉬催化劑的催化性能得到極大的提升,過電位、塔菲爾值分別降低至-84 mV和77.8 mv dec-1,均優于氮化鉬、碳化鉬等大部分已報道的鉬基材料。高電流密度下的過電位也低于貴金屬鉑催化劑,表現出優異的堿性HER性能。同時,計時電位測試表明:材料經過14 h的催化測試,其過電位無明顯上升,500次循環后的LSV曲線也沒有明顯變化,材料具有良好的催化穩定性。全解水測試系統則進一步證實了該化學計量型碳氮化鉬材料高效、穩定的堿性HER性能(圖4)。

圖4. 碳氮化鉬材料的堿性HER性能研究

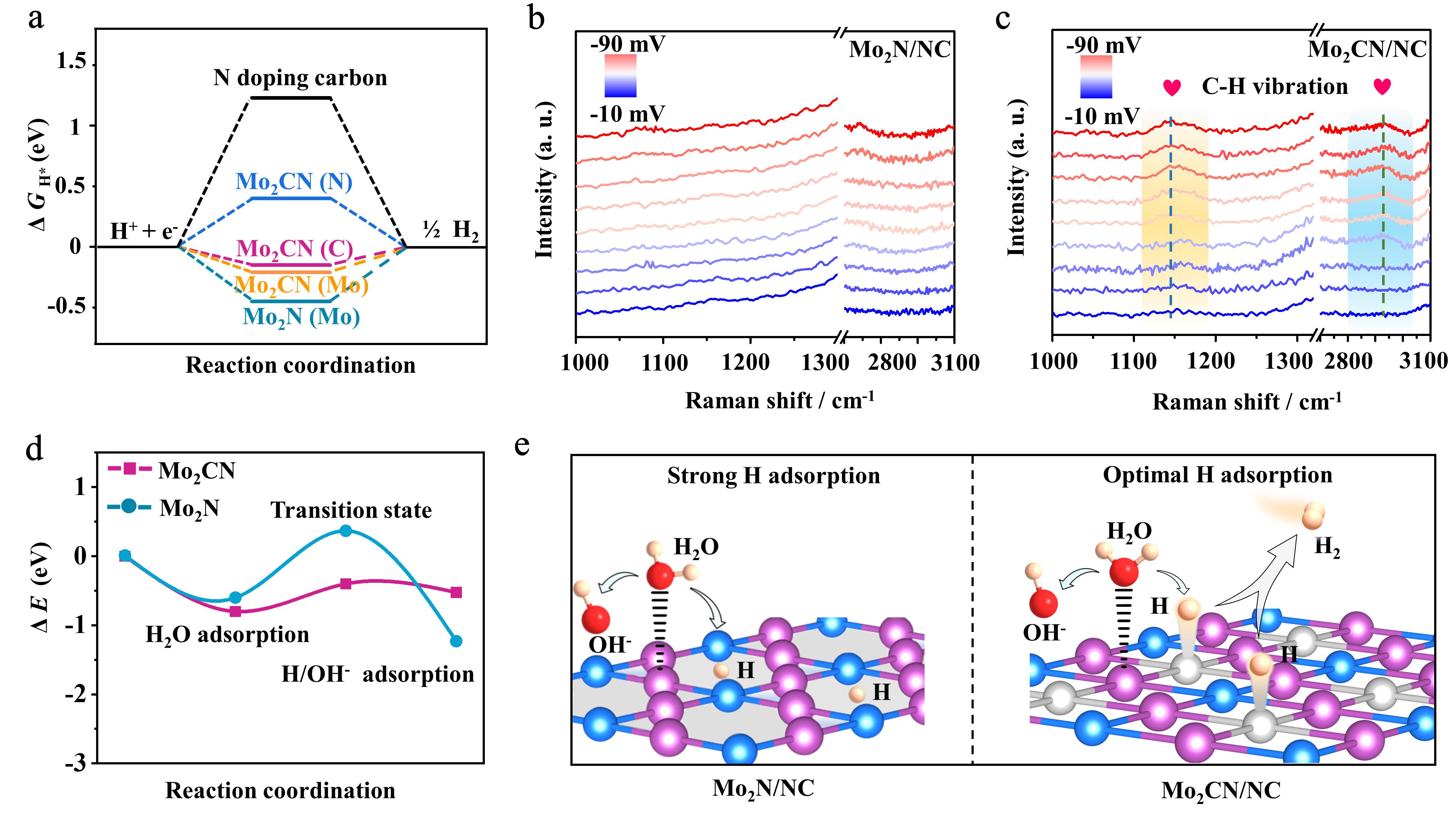

基于上述實驗結果,作者采用DFT理論計算和原位拉曼光譜揭示了化學計量型碳氮化鉬的HER催化機理。DFT理論計算表明隨著本征間隙空位的消除,材料的氫吸附自由能明顯降低,晶格碳原子表現出最優氫吸附活性位點,與理論預測一致;原位拉曼光譜測試發現,在堿性HER測試過程中碳氮化鉬表面出現明顯的C-H鍵的拉曼振動,這進一步證實上述DFT計算結果。此外,作者基于理論計算對碳氮化鉬表面的水分子吸附解離過程進行深度分析:隨著晶格碳原子的引入,鉬原子的氧化態上升,使其對水分子的氧端吸附增加,進而降低了水分子在材料表面的解離能,更有利于提供堿性HER的氫質子來源。綜上所述,本征間隙空位的消除策略同時優化了水分子的吸附解離和氫物種的吸附,因而促進了堿性HER過程(圖5)。

圖5. 碳氮化鉬材料的催化機理研究

該工作得到了國家自然科學基金和江蘇省自然科學基金項目的支持。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn