圖1. 基于“晶格脫鹽”策略構筑超薄Pb0.6Bi1.4O2Cl1.4高效光催化劑,將大氣濃度CO2轉化為碳氫燃料。

開發高效光催化劑,將大氣中CO2還原為碳氫燃料,是解決自然環境中因為二氧化碳濃度升高而引起全球變暖問題的重要途徑,也是保障我國“30.60計劃”重大國家戰略順利實施,實現“碳達峰”、“碳中和”戰略目標的關鍵。研究團隊基于固態復雜無機化合物中堿金屬鹽層易水解的特性,首次提出了一種“晶格脫鹽”策略,并基于該策略,采用自上而下的濕化學方法,從Pb0.6Bi1.4Cs0.6O2Cl2母體結構出發,設計制備了一種新型二維(2D)超薄雙金屬鹵氧化物Pb0.6Bi1.4O2Cl1.4。該材料展現了優異的比表面積、豐富的雙金屬活性位點、以及高效的載流子動力學特征,能夠在氣固相界面,實現對大氣濃度CO2的還原,并將其轉化為碳氫燃料。這種新型“晶格脫鹽”策略,為制備其他更豐富的復雜組分結構二維材料提供了新的思路。相關論文以“Unlocking Bimetallic Active Sites via a Desalination Strategy for Photocatalytic Reduction of Atmospheric Carbon Dioxide”為題,發表在國際著名期刊Nature Communications上。

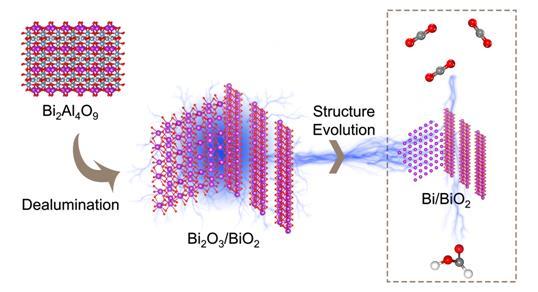

圖2. 基于一步法脫鋁構筑Bi2O3/BiO2納米異質結用于高效電催化CO2還原制甲酸。

在電催化CO2資源化轉化方面,研究人員以Al?O和Bi?O層交錯堆疊而成的層狀塊體材料Bi2Al4O9為前驅體,在熔融堿的腐蝕作用下,通過進一步脫鋁,構筑了一種新型Bi基納米異質結Bi2O3/BiO2,并發現該異質結在較寬的電壓范圍內可高效電催化二氧化碳還原產甲酸。同時,通過耦合原位X射線衍射譜和拉曼光譜,揭示了持續電催化還原過程中,異質結電催化劑結構及其活性催化位點的動態結構演化規律,為合理設計高效電催化CO2還原異質結電催化劑,提供了新的設計思路和技術支撐。相關研究以“Bi2O3/BiO2Nanoheterojunction for Highly Efficient Electrocatalytic CO2 Reduction to Formate”為題,在國際著名期刊Nano Letters上發表。

圖3. 電沉積和水裂解耦合工藝實現電池工業廢水資源、能源化利用。

在廢舊電池工業廢水資源化方面,研究人員通過耦合電沉積與水裂解工藝,將該聯合工藝應用于電池工業廢水處理,實現了典型工業廢水中金屬回收和廢水能源化同步利用,為工業廢水的閉環綜合利用,提供了一種新的思路,為未來工業廢水的閉環回收和資源化能源化利用提供了參考。研究人員利用電沉積得到具有分層的納米花結構的NiCoMn氫氧化物,其能夠進一步作為雙功能催化劑實現電沉積后廢水的電催化裂解,其產氫性能優于貴金屬Pt/C||RuO2電極對。進一步的研究表明,NiCoMn氫氧化物中價態較低的金屬物種具有較高的氫析出活性,且原位演化的無定形金屬(氧)氫氧化物是析氧活性位點。研究成果以“Integrating electrodeposition with electrolysis for closing loop resource utilization of battery industrial wastewater”為題,在國際著名期刊Green Chemistry上發表。

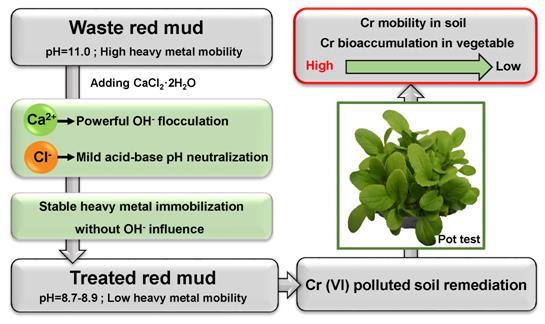

圖4. 向廢棄赤泥中引入Ca2+、Cl?陰陽離子對,實現“以廢治污”的Cr(VI)污染土壤修復。

在赤泥的資源化轉化及其在重金屬污染土壤修復工程中的應用方面,研究人員創新性通過向廢棄赤泥中引入Ca2+、Cl?陰陽離子對,大幅降低了赤泥的高堿腐蝕性和重金屬溶出風險,并成功將回收穩定的廢棄赤泥用于Cr(VI)污染土壤修復。經盆栽實驗證實,對比未處理的污染土壤,加入穩定化處理后的廢棄赤泥有效降低了污染土壤中Cr(VI)的遷移性,顯著減少了油菜對土壤中Cr(VI)的吸收。該研究從我國環保技術發展的實際需求出發,提出并論證了“以廢治污”的新型固廢資源化及土壤修復路線,具有良好的技術應用潛力及環境生態效益。相關成果以“Dual ions neutralized and stabilized red mud for chromium (VI) polluted soil remediation”為題,在環境工程領域知名期刊ACS ES&T Engineering上發表。

以上論文,南科大均為論文第一單位,陳洪均為通訊作者。南科大環境科學與工程學院博士生馮雪真,博士后鄭仁基、楊大仲,化學系博士生鄒海遠,訪問博士生陳智杰分別為相應論文的第一或共同第一作者。武漢理工大學資源與環境工程學院副教授吳曉勇、南科大化學系副教授段樂樂、悉尼科技大學教授倪丙杰分別為前三篇論文的共同通訊作者,南科大環境科學與工程學院教授張作泰、研究教授易樹平,廣州大學副教授紀永飛、工程師張娟,陳洪課題組成員衛文飛、王然浩、高彩艷、彭江古麗、楊松鶴、楚哲婷、李尚穎、李晶、鄒文松、葛秋月在上述論文中亦有十分重要的貢獻。

以上工作得到了國家重點研發計劃“納米前沿”重點專項青年科學家項目、國家自然科學基金面上項目、廣東省杰出青年基金項目、深圳市基礎研究重點項目、深圳市面上項目、廣東省土壤和地下水污染控制重點實驗室、深圳市材料界面科學和工程應用重點實驗室等基金和測試中心、計算中心等研究平臺的資助。

論文鏈接:

1、https://www.nature.com/articles/s41467-022-29671-0

2、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c04683

3、https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/gc/d1gc04891k#!

4、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestengg.1c00420

參考資料:https://newshub.sustech.edu.cn/html/202205/42146.html

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn