同濟大學張弛院士研究團隊以氧氟化物為研究對象,提出了一種富集高電負性氟陰離子調控能帶結構的分子設計策略,設計創制了一例具有寬帶隙和強倍頻響應的日盲紫外非線性光學晶體材料K5(NbOF4)(NbF7)2 (KNOF)。相關成果“Ultrawide Bandgap and Outstanding Second-Harmonic Generation Response by a Fluorine Enrichment Strategy at a Transition-Metal Oxyfluoride Nonlinear Optical Material” (過渡金屬氟氧化物非線性光學材料實現了超寬能帶和強的二次諧波響應)5月17日以通訊形式發表于國際化學權威學術期刊《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed., 2022, e202203104),并被Angewandte Chemie編輯委員會遴選為期刊的封面文章(Angew. Chem. Int. Ed., 2022, e202206423)。

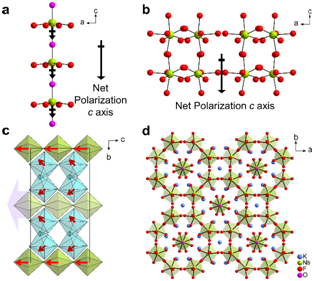

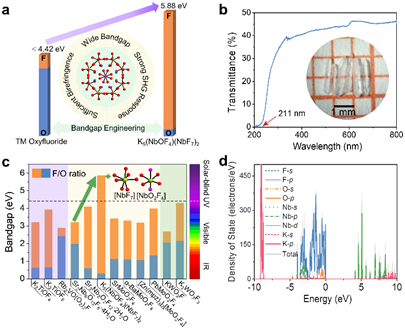

在這項研究中,張弛院士研究團隊首次提出了富集氟陰離子以調控能帶結構的分子設計策略,創制了一例分子結構中氟氧比高達18:1的過渡金屬氧氟化物KNOF,探討了過渡金屬中心氧氟多面體對晶體材料結構、帶隙和二次諧波性能的重要影響。從分子結構角度出發,高的氟氧比有利于消除過渡金屬中心多面體中的氧氟無序,從而導致過渡金屬中心多面體的長程有序排列,促使非中心對稱結構的形成。而基于材料光學性能觀點,過渡金屬中心多面體中未被取代的氧原子可以作為一種結構導向劑,使過渡金屬中心多面體優先在同一方向上產生極化,誘導分子體系產生強的倍頻響應。鑒于材料價帶頂部的主要貢獻來源于氟2p電子軌道,當過渡金屬中心多面體中的氧位被更高電負性的氟離子部分甚至全部取代后,會使得價帶頂部向較低的能量處移動,從而導致帶隙的拓寬。

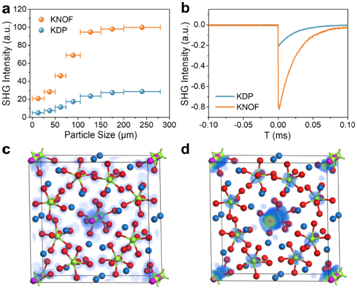

張弛研究團隊通過單晶X射線衍射結構分析,揭示了KNOF分子結構中富極氟陰離子的[NbO2F4]和[NbF7]金屬鈮中心多面體對材料線性和二階非線性光學性能的影響機制。氟陰離子充當了化學“剪刀”,使得結構由一維的[NbO2F4]∞鏈和分離的[NbF7]多面體構成,進而有效地降低了結構的維度。受到二階姜-泰勒效應的影響,鈮陽離子形成了部分氟化的[NbO2F4]八面體和完全氟化的[NbF7]多面體。這些畸變的多面體沿著c軸一致對齊排列,有利于產生大的倍頻效應。在鈮中心多面體中,增加氟氧比例,可以抑制以氧2p電子軌道為主的價帶頂部向高能量處移動。KNOF中的氟氧比遠高于其它過渡金屬氧氟化物,這種富氟環境不僅削弱了[NbO2F4]基團中鈮陽離子與氧之間的相互作用,而且也促使結構形成有序且完全氟化的[NbF7]基團,這兩種富氟基團都拓寬了紫外光的透明范圍。研究團隊還進一步運用第一性原理理論模擬計算,深入探討并闡明了KNOF可同時實現強倍頻效應和寬帶隙的內在物理機制,闡釋了強倍頻效應主要原因是高度扭曲的部分氟化[NbO2F4]和完全氟化[NbF7F4]多面體的有序排列,而寬帶隙來源于材料結構中高度氟化的過渡金屬中心多面體。該無機晶體KNOF兼具寬的光學帶隙(5.88 eV, 對應于紫外吸收截止邊211 nm日盲紫外區)和強的倍頻響應(4.0 × KH2PO4 @ 1064 nm),以及適中的雙折射率(0.07 @ 546 nm)。該研究為探索短波紫外透過的二階非線性光學晶體材料提供了一種新的研究設計思路。

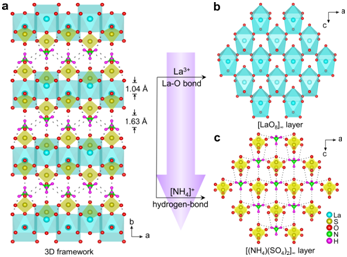

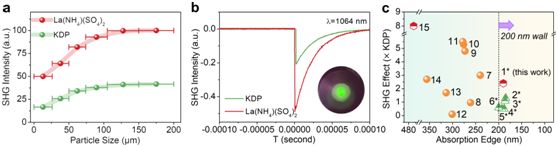

日前,張弛院士研究團隊還以非π-共軛硫酸鹽為研究對象,提出了一種復合陽離子鹽策略,構建了一例具有強倍頻效應的稀土基硫酸鹽深紫外二階非線性光學晶態材料。相關成果“A Lanthanum Ammonium Sulfate Double Salt with a Strong SHG Response and Wide Deep-UV Transparency”(一種具有強倍頻響應和寬深紫外透過的硫酸鑭銨復合鹽)日前以通訊形式在線發表于《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(6), e202115855)。

上述系列研究工作得到了國家自然科學基金重點項目、教育部創新團隊、科技部重點領域創新團隊、教育部-國家外專局高等學校學科創新計劃和上海市教委科創計劃重點項目等的支持,張弛院士為論文的通訊作者,我院博士研究生吳天輝和吳超副教授為論文的第一作者,黃智鵬教授參加了相關研究工作。

封面和兩篇文章鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202206423

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202203104

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202115855

參考資料:https://chemweb.tongji.edu.cn/info/1158/5647.htm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn