近年來,有機發光二極管(OLED)的研究和應用備受關注。目前,高性能藍光OLED的研究仍面臨巨大挑戰。相比于藍光發光材料的快速發展及其結構多樣性,適用于藍光OLED的主體材料發展相對緩慢。因此,發展結構新穎的藍光主體材料用于制備高性能藍光OLED對于其進一步發展和應用具有重要意義。

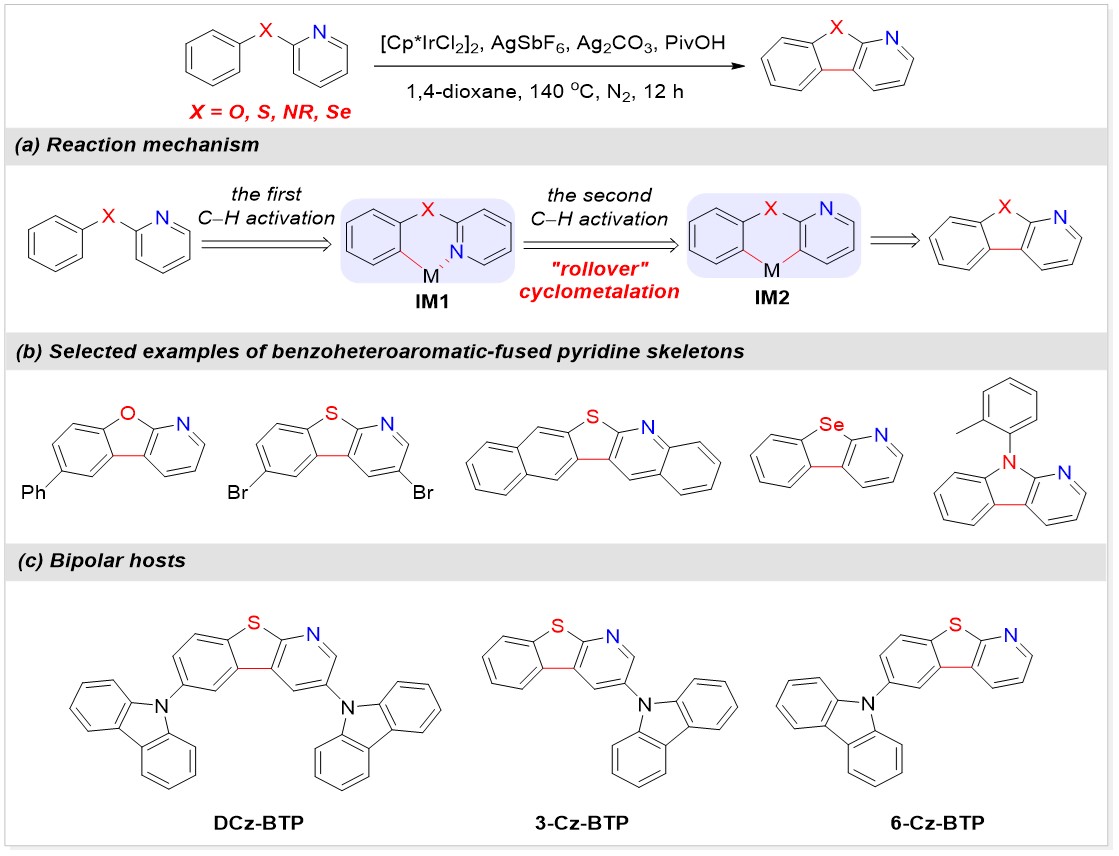

四川大學游勁松教授、賓正楊副研究員團隊致力于利用C?H活化策略構筑非傳統結構的OLED新材料,以突破OLED材料結構和性能瓶頸。近期,四川大學化學學院游勁松教授和賓正楊副研究員等基于“翻轉環金屬化”策略發展了一種銥催化的分子內氧化C?H/C?H偶聯反應,高效構筑了吡啶并雜芳環類分子骨架,為藍光OLED主體材料的開發提供了豐富的分子庫。作為一個例子,作者開發了一系列基于吡啶并苯并噻吩結構的雙極性主體材料(DCz-BTP,3-Cz-BTP和6-Cz-BTP),其中吡啶環的引入有利于形成強的分子間氫鍵相互作用,從而顯著改善主體材料的傳輸性能,進而降低器件驅動電壓,提高器件效率。

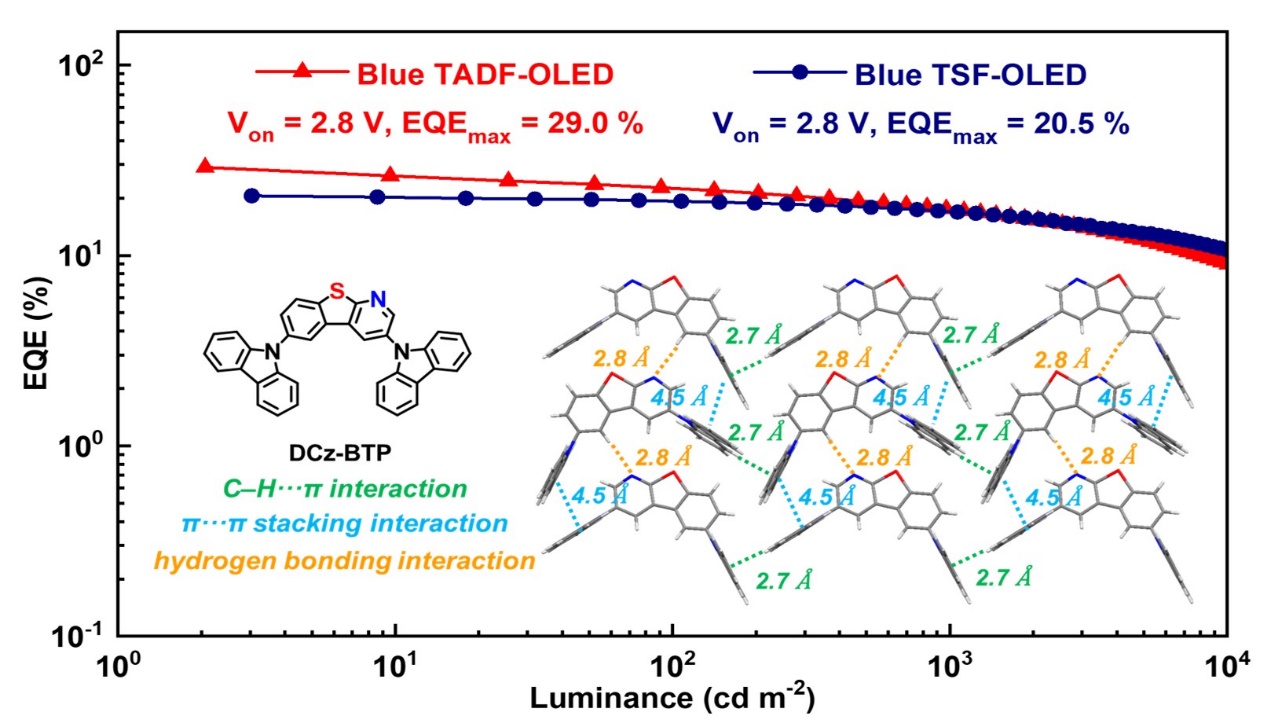

基于“偽”對稱結構的雙咔唑類DCz-BTP主體材料的藍光OLED展現出更為優異的器件性能。將DCz-BTP用作主體,作者成功制備了低電壓、高效率的藍光熱活化延遲熒光OLED(TADF-OLED:Von = 2.8 V, V1000 = 4.2 V, EQEmax = 29.0%, PEmax = 48.2 lm W-1)和藍光超敏熒光OLED(TSF-OLED:Von = 2.8 V, V1000 = 4.2 V, EQEmax = 20.5%, PEmax = 34.7 lm W-1),揭示了吡啶并苯并噻吩結構在構筑藍光OLED主體材料方面的巨大潛力。

該研究以“Intramolecular C?H Activation as an Easy Toolbox to Synthesize Pyridine-Fused Bipolar Hosts for Blue Organic Light-Emitting Diodes”為題目發表在Angewandte Chemie International Edition上,四川大學為第一單位,化學學院賓正楊副研究員和游勁松教授為該論文通訊作者,王菲博士研究生為論文的第一作者。特別感謝國家自然科學基金委、四川省科技廳、四川大學的經費支持。

文章鏈接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202205380

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn