氫能兼具高能量密度、補給快速、清潔無碳排放等優勢,是發展與實現低碳經濟的終極能源之一。電解水是制造高純“綠氫”的主要技術途徑,但過高的能耗成本使其在短期內難以代替化石能源重整、工業副產氣等傳統“藍氫”制造技術。近年來,研究者基于對水分解反應機理的不斷深入認識,通過電催化劑設計與電解技術工藝的持續優化,顯著降低了電解水制氫技術的能耗與成本,但這一技術仍難以擺脫對電能的高度依賴。

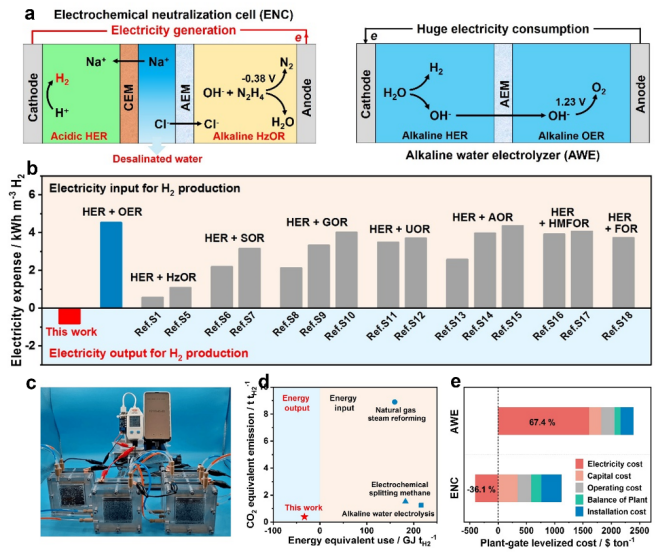

針對這一難題,精細化工國家重點實驗室王治宇、邱介山教授在Angewandte Chemie International Edition發表題為“Hydrogen Production and Water Desalination with On-demand Electricity Output Enabled by Electrochemical Neutralization Chemistry”的研究論文,提出了一種新概念的電化學中和能電池,在無需外部電力輸入的條件下,實現綠色氫能與電能的按需聯產。此技術在利用酸堿中和反應化學能的同時,更可高效捕集環境中的低品位熱能,并將二者直接轉化為電能以驅動制氫反應或輸出電能,熱力學效率高達1.7,遠優于常規燃料電池如氫氧燃料電池(0.83)或肼燃料電池(1.0)等。利用低Pt陰極與NiCo陽極構建的電化學中和能電池每制取1 m3 H2,可輸出0.81 kWh電力。只需連接或斷開外部負載,即可按需自由切換發電或產氫模式,無需停止電解池運行或改變電解池構造。產氫模式下,制氫速率最高可達70.1 mol h–1 m–2。在產氫或發電的同時,更可通過自發的離子交換過程實現高濃鹽水快速淡化,脫鹽速率高達56.1 mol h–1 m–2。進一步的基礎技術經濟分析表明:當使用工業酸堿廢水、鹵水等低品位水體作為原料時,此技術的制氫成本比可再生能源驅動的堿性電解水技術可降低70 – 80%,同時高效降解工業污染廢水。這一工作為發展低能耗、低排放、高生態可持續性的綠色制氫技術方法提供了新的思路。

圖1(a)電化學中和能電池的構造示意圖;(b)電化學中和能電池與常規電解水技術的制氫能耗比較;(c)電化學中和能電池為智能手機充電;(d) 電化學中和能電池技術與傳統技術的制氫能耗與碳排放比較;(e)本技術的基礎技術經濟分析。

上述工作近期發表在化學領域一流國際學術期刊Angewandte Chemie International Edition(2022, DOI: 10.1002/anie.202203929),論文第一作者為精細化工國家重點實驗室、化工學院博士生孫富。工作得到了國家自然科學基金會、遼寧省科技廳、大連市科技局、大連理工大學的共同資助支持。

文獻詳情:

Fu Sun, Dongtong He, Kaizhou Yang, Jieshan Qiu, and Zhiyu Wang*. Hydrogen Production and Water Desalination with On-demand Electricity Output Enabled by Electrochemical Neutralization Chemistry,Angewandte Chemie International Edition, 2022, DOI: 10.1002/anie.202203929

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202203929

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn