近日,清華大學化學工程系魏飛團隊在亞納米尺度下原位研究分子吸附擴散機制領域取得重要進展。該團隊采用皮米電鏡原位成像策略,實現了分子篩中小分子吸脫附行為和分子篩骨架結構動態演變的原位實時觀測,首次發現了剛性分子篩的亞單胞拓撲柔性結構特點,揭示了分子擴散突破孔徑限制的微觀機制,豐富了對分子篩擇形催化與限域效應的理解。

圖1.當期《科學》(Science)期刊報道分子篩亞單胞拓撲柔性的首次發現

沸石分子篩是一類具有有序微孔結構的剛性骨架材料,廣泛應用于石油化工、煤化工、二氧化碳轉化、環境治理和氣體分離等多個領域。其利用三維納米級孔道(0.3~1.3 nm)對不同大小的分子進行篩分,在微觀上對分子運動和反應行為進行精準限域控制,從而實現高附加值產品的高選擇性制備。如利用ZSM-5分子篩的孔道限制作用,可高選擇性地得到低碳烯烴與單環芳烴,抑制更大的雙環芳烴、焦炭等副產物的生成。這對于雙碳目標下化工過程碳減排具有重要意義。然而,在實際應用過程中,人們發現能在孔道中擴散或生成的最大分子直徑往往大于晶體學孔徑0.7埃左右,突破了分子篩孔道的剛性幾何限制,這一現象在學術界長期未得到合理解釋。

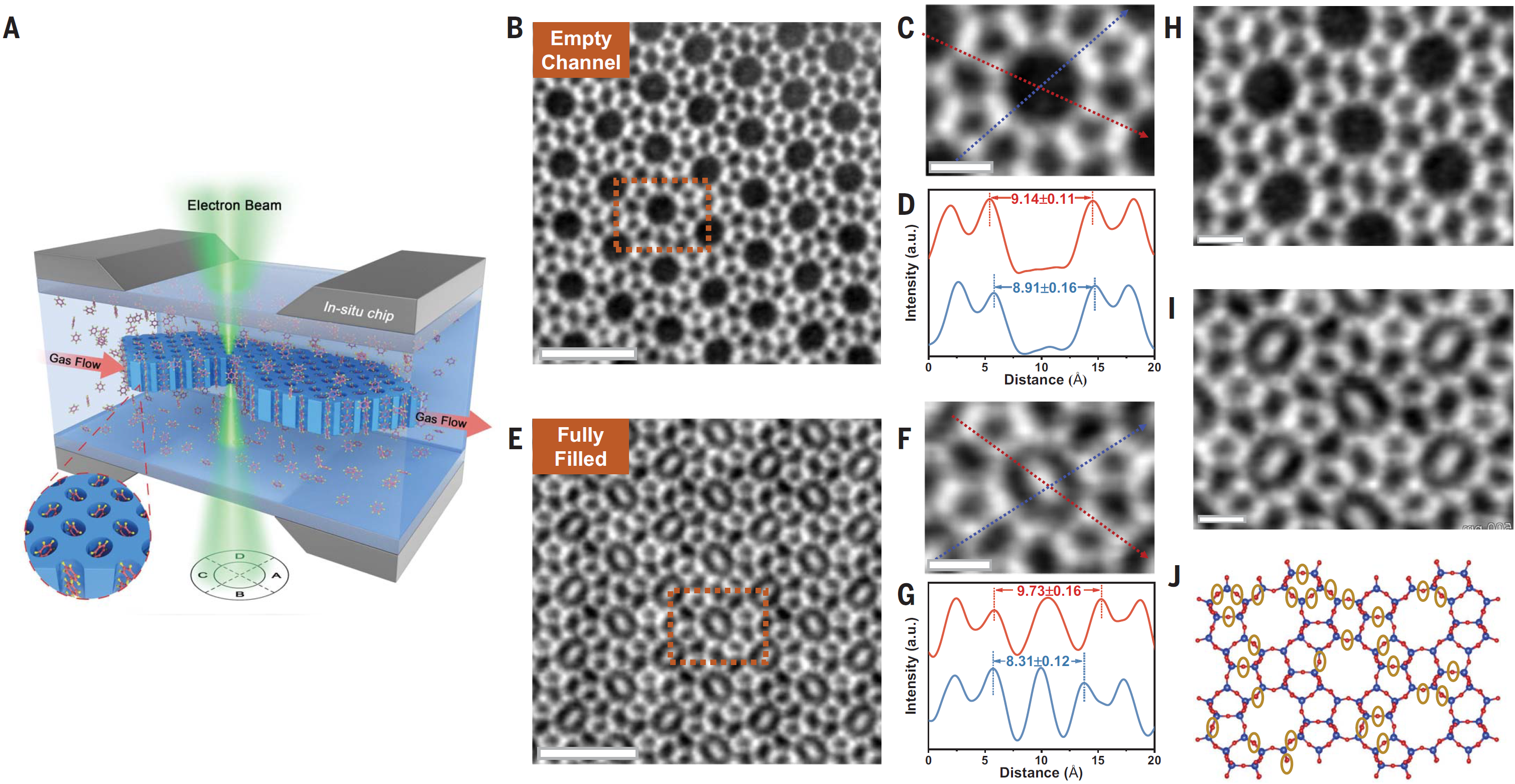

在過去的六十年中,由于傳統衍射方法的局限性和沸石骨架的復雜性,人們難以觀察到亞納米尺度下分子進出孔道的動態行為,尤其是大的分子進出小的剛性幾何孔道的現象一直無法解釋。基于此,魏飛團隊將具有輕重元素同時成像能力的積分差分相位襯度掃描透射電子顯微技術(iDPC-STEM)和原位氣氛系統(In-situ Atmosphere System)相結合,搭建了皮米原位電鏡催化平臺,實時觀測限域有機分子運動行為和分子篩局域結構,同時對有機小分子在分子篩上的吸附、擴散和反應過程的微觀機制進行深入分析(圖2)。

圖2.皮米原位電鏡觀察分子篩孔道局部劇烈形變

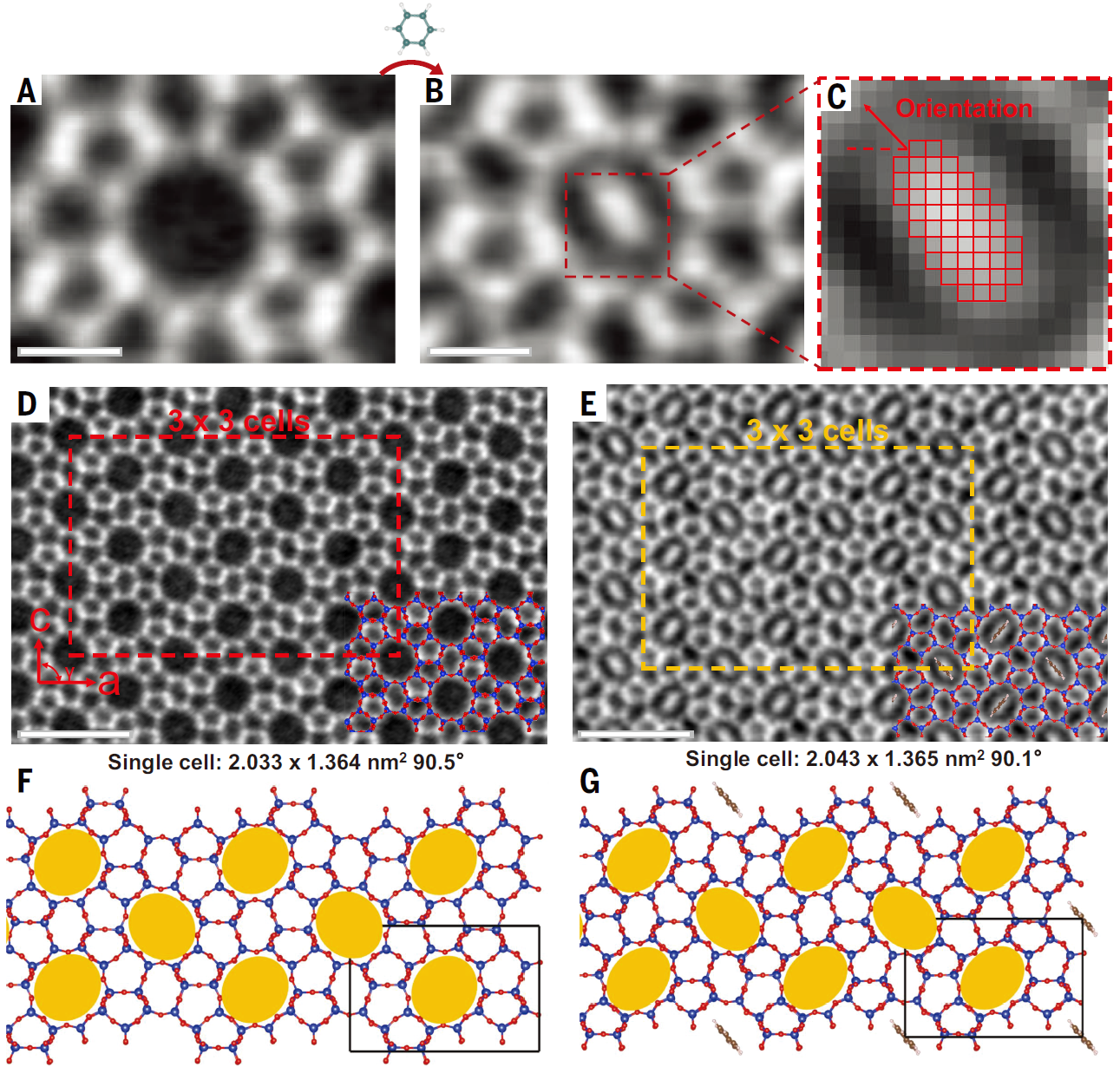

魏飛團隊利用表面原子級平整ZSM-5分子篩的通透直孔道作為成像窗口,以苯分子為探針,研究了苯分子在ZSM-5中的動態吸脫附行為和對應的分子篩孔道結構演變過程。實驗發現,苯分子進入孔道后,在空間限域作用下采用一致的取向排列,呈現一維類固體的存在形式,在孔道投影方向表現為紡錘體形狀,并非分子動力學所假設的對稱球形。首次觀察到分子篩在限域苯分子作用下表現出“剛柔并濟”的亞單胞拓撲柔性結構特點——其單個孔道沿限域苯分子的長軸方向可發生15%的最大形變,以允許比晶體學孔徑(0.56 nm)更大的苯分子(0.585 nm)進出;同時,MFI結構獨特的Pnma空間群對稱性使得相鄰孔道發生相反方向的形變,相互抵消,使得整個晶胞的結構維持剛性,單胞尺寸(~2 nm)變化小于0.5%(圖3)。

其中,孔道形變程度由限域苯分子的數量決定,在循環吸脫附實驗中表現出形變可逆。從頭算分子動力學模擬(AIMD)的計算表明,在溫度的作用下,分子篩晶格原子進行不停的熱振動,從而產生孔口呼吸效應——空的納米孔道不斷發生柔性振動,孔徑長短軸隨時間交替變化,可在某一瞬間,孔道沿長軸方向發生15%形變,允許苯分子以最小截面取向進入孔道。苯分子進入后,孔道受苯分子限制,維持形變狀態;苯分子從孔口脫出后,則恢復局部柔性振動特征。這種“剛柔并濟”的現象來自于分子篩拓撲結構中硅氧或鋁氧四面體之間的柔性連接——四面體連接處的T-O-T鍵角可以從135°增加大到153°。魏飛團隊將這類整體剛性亞晶胞局部柔性的現象稱為亞單胞拓撲柔性。

圖3.空間群對稱性帶來分子篩剛柔并濟的結構特點

這項工作指出,亞單胞拓撲柔性是多孔沸石分子篩材料與分子相互作用的固有結構特征,解決了長期以來關于大分子擴散突破孔徑限制進入小孔道的爭議,豐富了對分子篩催化機制的認識,并為分子篩新材料的設計與合成提供了全新的機理和實驗分析方法。與此同時,該工作實現了在實空間亞埃級分辨率下直接觀測分子動態行為和骨架結構實時演變,提供了一種在分子尺度上直接觀察和研究小分子在限域空間內吸附、擴散和催化反應中真實過程的研究范式,為未來原位實時研究物質擴散和轉化過程建立了堅實基礎。

上述研究成果以“剛性分子篩在吸脫附過程中亞單胞拓撲柔性的原位實時成像”(In situ imaging of the sorption-induced subcell topological flexibility of a rigid zeolite framework)為題,于4月29日在線發表在國際學術期刊《科學》(Science)上。同期,斯德哥爾摩大學鄒曉冬教授受邀撰寫了題為“具有柔性納米孔道的吸附劑”(An adsorbent with flexible nanoscopicpores)的觀點文章,高度評價了魏飛團隊的工作,并指出“直接觀察沸石主體和客體分子之間微妙的相互作用,可以更好地理解吸附-脫附宏觀行為背后的復雜微觀機制,這將有助于為特定應用設計和選擇吸附劑。”

論文第一作者為清華大學化工系2019級博士生熊昊,中科院精密測量科學與技術創新研究院劉志強博士為共同第一作者。論文通訊作者為清華大學化學工程系魏飛教授、陳曉博士和張晨曦助理研究員。其他作者為清華大學化工系騫偉中教授、2018級博士生王揮遒和中科院精密測量科學與技術創新研究院鄭安民研究員。

論文鏈接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7667

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn