導讀

植物病害威脅作物生長和糧食安全,導致產量降低或品質變劣等,每年可造成高達數千億美元的經濟損失,帶來了嚴重的經濟損失和社會問題。目前,在防治植物病原菌的諸多措施中,使用化學殺菌劑仍是農業生產中預防和防治作物病害的主要措施之一,但因其長期以來化學殺菌劑的大量使用引起抗藥性的普遍迅速發展,抗性問題日趨嚴重,防治效果日益下降,致使病害控制難度及防治成本加大,能夠有效防治病害的藥物非常有限。同時,由于其過量使用也導致的農藥殘留對生態環境、公共衛生和食品安全產生了潛在危害。因此,研究與開發能有效控制植物病害的高效、低毒、低殘留、具有獨特作用機理的新型殺菌劑,已成為目前農用殺菌藥物創制的首要目標之一。

天然源農藥因其對有害生物作用方式多樣新穎,作用機理獨特,易于發現新的分子結構及作用靶標,公認其具有低毒、低殘留及不易產生抗性等優點,可降低或避免目前傳統化學農藥帶來的“農藥公害”,逐漸成為目前農藥領域的研究熱點之一。天然產物是蘊含具農藥活性化合物的寶庫,由其產生的次生代謝產物已超過數千萬種,構成了各具特色的化學生態,為創制天然源農藥提供了豐富的物質基礎,亦是發掘新一代農藥先導結構的重要源泉。近年來,蘭州大學劉映前團隊以開發天然源殺菌劑為主要目標,以多種重要經濟作物農業病害為防治靶標,采用活性追蹤與化學分離相結合的研究手段先后從厚樸、當歸、大黃、牛至、駱駝蒿、金雞納、白葉藤、吳茱萸、甘草、喜樹、博羅回、白芷、黃芪、五味子、補骨脂、紫檀、啤酒花、黃芩等天然植物資源中篩選獲得了多個具有優異抑菌作用的高活性先導化合物,構建了結構豐富的具抗菌功效的天然源及其新化學實體化合物庫,并以篩選獲得的高活性先導化合物為修飾和優化目標,綜合運用多樣性導向合成、生物電子等排、骨架躍遷、活性官能團導向設計以及后修飾策略等分子優化操作,融合多層次化學結構特征系統開展了天然源“優勢結構”和“藥效骨架”導向的全新化學實體的設計合成與結構優化研究,已取得了一系列重要研究成果,獲得了多個具開發前景的高活性候選先導,其系列相關成果已在高水平期刊J. Agric. Food Chem、Pest. Manag. Sci、Europ. J. Med. Chem、Bioorg. Chem、Indust. Crops. Prod.、Pest. Biochem. Physiol.等雜志上發表。

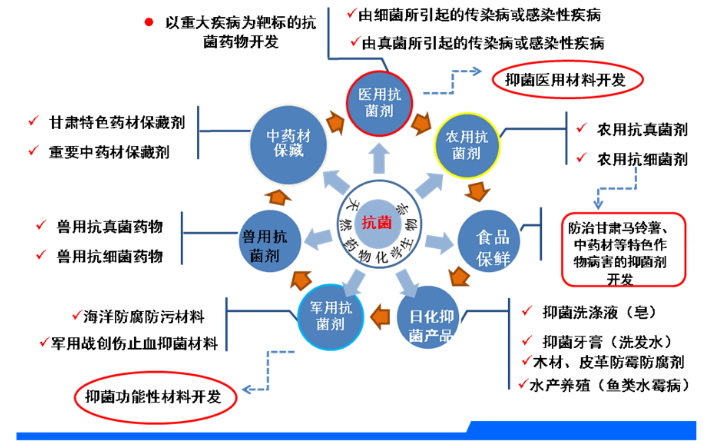

課題組在抗菌藥物應用轉化與功能性產品開發平臺體系建設工作

課題組在抗菌先導藥物庫構建和信息化平臺體系建設工作

為了更好地了解劉映前教授團隊的研究工作,我們匯總了該團隊近3年在農用抗菌藥物開發方面代表性研究成果(20篇代表性論文)。

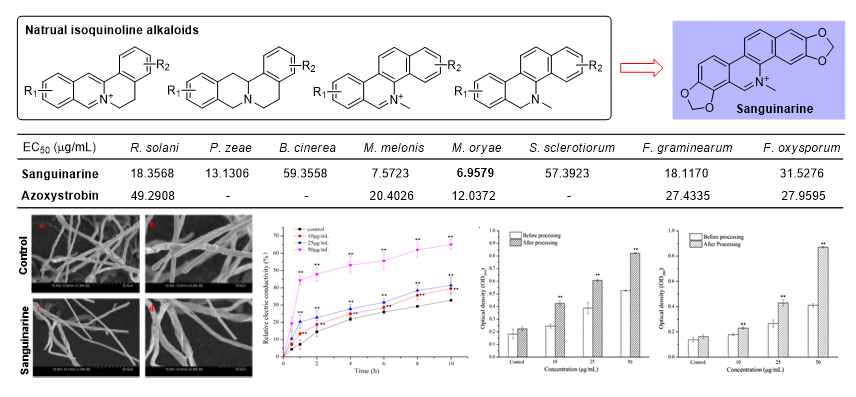

(1)蘭州大學劉映前:基于天然源異喹啉生物堿的抗菌篩選及其機制研究

2019年5月25日, 蘭州大學趙中敏(一作)與劉映前(通訊作者)在Pesticide Biochemistry and Physiology(2區,IF = 3.963)上發表了題為“Anti-phytopathogenic activity and the possible mechanisms of action of isoquinoline alkaloid sanguinarine”的研究論文。

異喹啉生物堿分布廣泛并具有獨特的生物活性。本研究通過篩選天然源異喹啉類生物堿的抗植物病原真菌活性,發現血根堿具有顯著的抗真菌活性,其中對稻瘟病菌的抑制活性最強,EC50值為6.96 μg/mL,明顯優于陽性藥嘧菌酯,并且顯著抑制稻瘟病菌的孢子萌發。通過掃描電鏡的菌絲形態觀察、活性氧含量測定、細胞膜通透性、線粒體膜電位和細胞核形成等實驗揭示血根堿的潛在抗菌機制為破壞稻瘟病菌的細胞膜和線粒體的結構和功能、同時抑制菌絲細胞的增殖。本研究系統評價了血根堿的抗植物病原真菌活性,并揭示了其潛在的作用機制,為血根堿的農用殺菌劑開發奠定理論基礎。

DOI:10.1016/j.pestbp.2019.05.015

(2)蘭州大學劉映前:基于天然源醌類化合物的抗菌殺蟲殺螨活性篩選及其機制研究

2019年5月27日,蘭州大學尚小飛(一作)與劉映前(通訊作者)在Industrial Crops & Products(1區,IF = 5.645)上發表了題為“Insecticidal and antifungal activities of Rheum palmatum L. anthraquinones and structurally related compounds”的研究論文。

醌類化合物是天然產物中一類較為重要的活性成分,醌類化合物具有抗寄生蟲、抗炎、抗腫瘤、殺蟲及解熱等活性。近年來,隨著部分蒽醌類化合物的殺蟲及抗菌活性被報道,從其結構類似物中尋找具有良好殺菌、殺蟲和殺螨活性化合物成為了研究熱點。據此,本研究系統篩選了20種醌類化合物的抗植物病原真菌活性,發現藍雪醌的抗菌活性最強,對立枯絲核菌的EC50為2.84 μg/mL,顯著優于陽性對照藥物嘧菌酯。對藍雪醌的抗菌作用機理進行初探,發現其作用于立枯絲核菌后,菌絲發生扭曲、變性、塌陷、褶皺甚至死亡,菌絲細胞膜被破壞導致膜滲透性增加,進而引起菌絲培養液中內容物含量的增加;同時,菌絲線粒體減少、腫脹,線粒體膜電位降低、活性氧簇積累;細胞核發生破裂,形態發生改變。此外,本研究還發現醌類化合物具有優異的殺蟲殺螨活性。本研究系統評價了醌類化合物的抗菌殺蟲殺螨活性,為其農藥開發奠定理論基礎。

DOI:10.1016/j.indcrop.2019.05.055

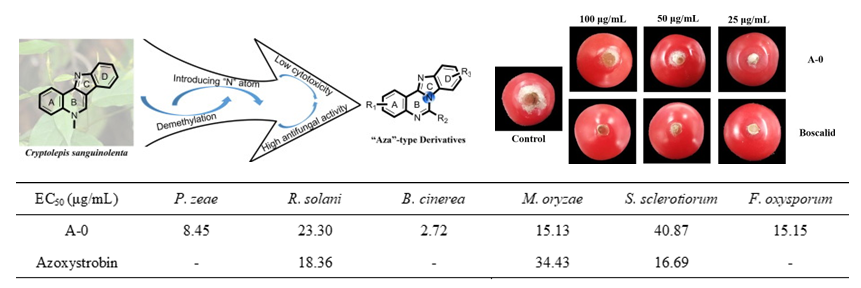

(3)蘭州大學劉映前:基于天然源異白葉藤堿衍生物的設計合成與殺菌活性評價

2019年9月14日,蘭州大學李俊采(一作)與劉映前(通訊作者)在Bioorganic Chemistry(2區,IF = 5.275)上發表了題為“Design, synthesis and antifungal activity evaluation of isocryptolepine derivatives”的研究論文。

吲哚并喹啉類生物堿具有抗瘧、抗腫瘤、抗炎等廣泛的生物活性。本研究以苯并咪唑為活性合成子,以天然源異白葉藤堿結構模型為線索,構建了“Aza”型異白葉藤堿衍生物。抗菌活性測試發現化合物A-0對灰葡萄孢菌的抑制活性最強,EC50值為2.72 μg/mL,抗菌活性優于陽性藥嘧菌酯。掃描電鏡觀察灰葡萄孢菌菌絲形態變化、活性氧含量測定、線粒體膜電位和細胞核形成等實驗結果表明化合物A-0潛在的抗菌機制為破壞灰葡萄孢菌的細胞膜和線粒體的結構和功能。本研究系統評價了“Aza”型異白葉藤堿衍生物的抗植物病原真菌活性,并初步探索了其潛在的作用機制,為異白葉藤堿的農用殺菌劑開發奠定理論基礎。

DOI:10.1016/j.bioorg.2019.103266

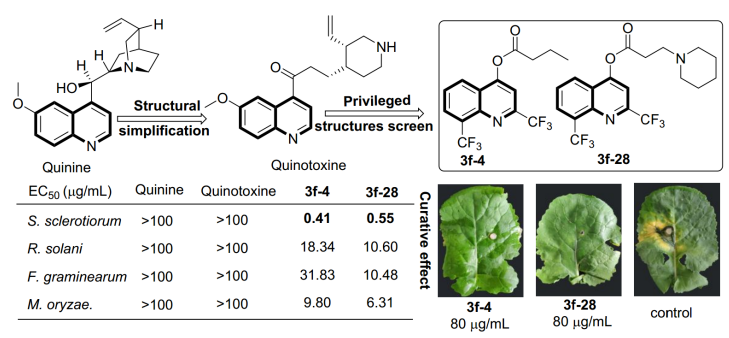

(4)蘭州大學劉映前:源于奎寧“優勢結構”導向的喹啉類殺菌先導發現與結構優化研究

2019年9月18日,蘭州大學楊冠洲(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Antifungal Evaluation of Novel Quinoline Derivatives Inspired from Natural Quinine Alkaloids”的研究論文。

奎寧是一種著名的天然喹啉類生物堿,主要來源于金雞納,幾十年來一直是抗瘧化療和化學預防的中堅力量,是喹啉類化合物的優秀代表。喹啉類生物堿具有廣泛的藥理活性,如抗真菌、抗瘧、抗癌、抗結核和抗氧化等活性。然而關于奎寧的抗農業真菌活性及其結構優化鮮有報道。因此,本研究以奎寧為先導,運用結構簡化策略設計合成了一系列結構“經濟型”的喹啉類化合物,系統評價了其對植物病原真菌的抗菌活性,結果表明:大部分喹啉化合物表現出良好的抗真菌活性,尤其是2,8-二(三氟甲基)-4-羥基喹啉具有優異的抗菌活性,進一步以其為先導,運用多樣性導向合成策略,合成4位結構多樣性的喹啉化合物。抗菌結果表明化合物3f-4和3f-28具有顯著的抗菌活性,尤其對油菜菌核病菌的抑制活性最強,活體實驗表明其對油菜菌核具有良好的防效。初步作用機制表明化合物3f-4和3f-28能夠引起細胞膜通透性變化、活性氧積累、線粒體膜電位喪失,有效抑制菌核的萌發和形成。本研究合成的喹啉類化合物具有顯著抗菌活性,兼具結構簡單易合成,具有潛在的開發前景。

DOI:10.1021/acs.jafc.9b04224

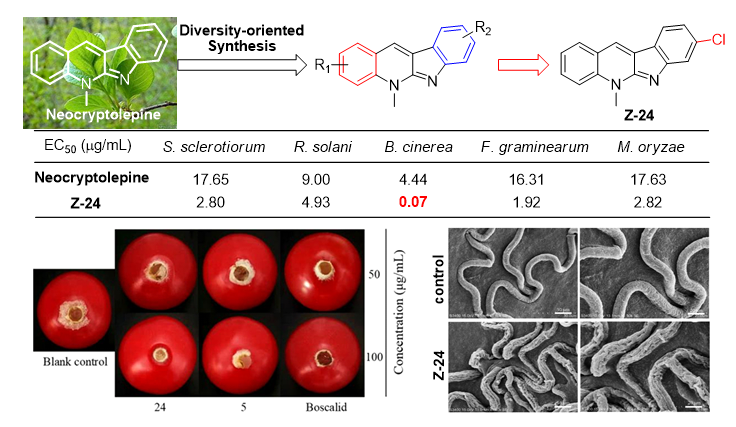

(5)蘭州大學劉映前:天然源白葉藤堿類生物堿的殺菌先導發現與創制研究I

2020年1月29日,蘭州大學朱佳凱(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Antifungal Evaluation of Neocryptolepine Derivatives against Phytopathogenic Fungi”的研究論文。

白葉藤堿類生物堿是非洲血紅白葉藤的主要成分之一,包括白葉藤堿、新白葉藤堿和異白葉藤堿,其結構特征為具有喹啉并吲哚的駢環體系骨架,前期的研究表明該類生物堿具有抗菌、抗腫瘤和抗瘧等多種生物活性,是新藥創制的潛在先導分子。課題組前期在基于天然源生物堿抗菌活性的挖掘中,首次發現白葉藤堿類生物堿對番茄灰霉病菌、油菜菌核病菌、立枯絲核菌、稻瘟病菌等多種農業致病菌表現出較高的抑制作用。因此,本研究以新白葉藤堿作為修飾和優化目標,通過多樣性導向合成在新白葉藤堿的母體骨架A、D環中引入F、Cl、Br、CF3、OCF3、OCH3等取代基,研究發現獲得的衍生物顯著提高了新白葉藤堿母核的抗菌活性,對番茄灰霉病菌、油菜菌核病菌、立枯絲核菌、稻瘟病菌等均具有良好的抗菌活性,尤其是對番茄灰霉病菌表現出優異的抑制作用,且顯著抑制菌絲孢子萌發,在活體實驗中表現出良好的防效。本研究設計合成了結構多樣性的新白葉藤堿類化合物,并深入分析了其抗菌構效關系,為新白葉藤堿的農用殺菌劑開發奠定理論基礎。

DOI:10.1021/acs.jafc.9b06793

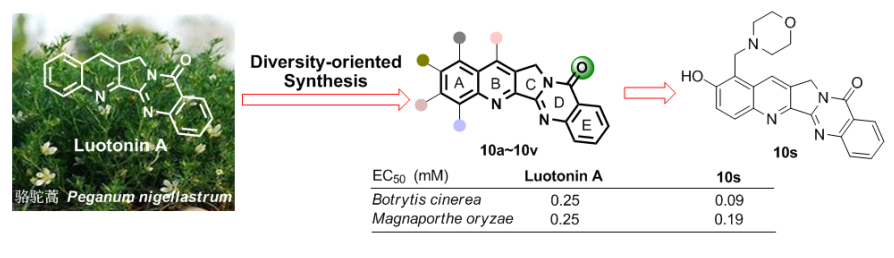

(6)蘭州大學劉映前:駱駝寧堿A衍生物的設計合成及其抗菌活性研究

2020年3月20日,蘭州大學楊冠洲(一作)與劉映前(通訊作者)在European Journal of Medicinal Chemistry(1區,IF = 6.514)上發表了題為“Discovery of luotonin A analogu es as potent fungicid es and insecticides: Design, synthesis and biological evaluation inspired by

natural alkaloid”的研究論文。

駱駝寧堿A是1997年從我國特色藥用植物駱駝蒿(Peganum nigellastrum)中提取分離出來的一種天然喹唑啉類生物堿。駱駝寧堿A因與喜樹堿結構相似而具有較強的細胞毒活性,并證明了它有類似喜樹堿的拓撲異構酶I抑制活性。目前關于駱駝寧堿A的研究主要集中在駱駝寧堿及其衍生物的全合成、結構優化以及抗腫瘤活性評價研究。課題組前期首次報道了駱駝寧堿A具有較好的殺蚜活性,同時對稻瘟病和葡萄灰霉病具有抑制活性。因此,本研究以駱駝寧堿A為先導,通過多樣性導向合成策略在駱駝寧堿A的A、B和D環引入取代基,并評價其對植物病原真菌的抗菌活性。結果表明大部分化合物具有良好的抗菌活性,其中化合物10s具有最強的抗菌活性,在活體實驗中也表現出良好的防效。同時,掃描電鏡觀察化合物10s處理后,菌絲均發生嚴重的扭曲、凹陷,菌絲生長受到抑制。本研究深入探討了駱駝寧堿A的抗菌構效關系,為其農用殺菌劑創制提供數據支撐。

DOI:10.1016/j.ejmech.2020.112253

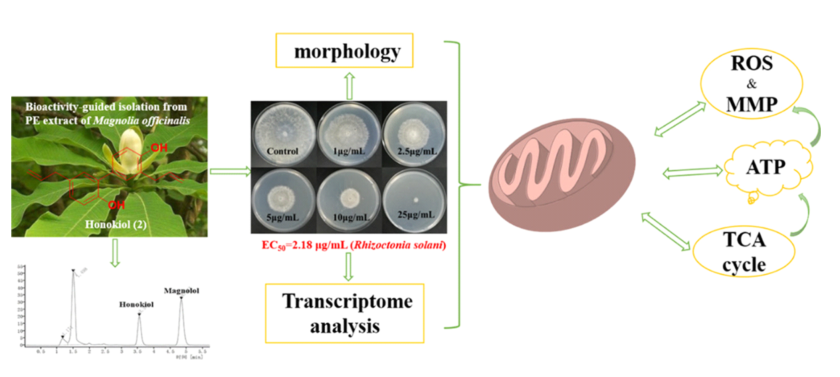

(7)蘭州大學劉映前:厚樸酚、和厚樸酚的抗菌活性及其作用機制研究

2020年9月15日,蘭州大學燕銀芳(一作)與劉映前(通訊作者)在Pesticide Biochemistry and Physiology(2區,IF = 3.963)上發表了題為“Bioassay-guided isolation of two antifungal compounds from Magnolia officinalis, and the mechanism of action of honokiol”的研究論文。

中藥植物厚樸在中醫治療疾病方面發揮著重要作用。現代藥理學證明厚樸植物中含有多種化學成分,包括木質素、生物堿、揮發油等,其中厚樸酚、和厚樸酚為其主要活性成分。研究發現厚樸酚、和厚樸酚具有抗炎、抗菌、抗癌等多種生物活性。本研究發現厚樸的石油醚提取物對七種植物病原真菌表現出有效的抗菌活性,特別是對立枯絲核菌的抗菌活性最強,在250 μg/mL 時抑制率為100%。基于活性導向分離技術得到厚樸酚、和厚樸酚,對立枯絲核菌具有優異的抗菌活性,其EC50值分別為2.18和3.48 μg/mL,顯著優于陽性藥戊唑醇。運用轉錄組學方法探討和厚樸酚對立枯絲核菌的作用機制,結果表明和厚樸酚可能通過阻斷氧化磷酸化代謝途徑發揮抗真菌作用。進一步的研究表明和厚樸誘導活性氧積累,破壞線粒體功能,影響線粒體呼吸,并阻斷 TCA 循環,最終抑制 ATP 的產生。本研究評價了厚樸的提取物和主要活性成分厚樸酚、和厚樸酚的抗菌活性,揭示了和厚樸酚潛在的作用機制,厚樸具有成為植物源殺菌劑的潛力。

DOI:10.1016/j.pestbp.2020.104705

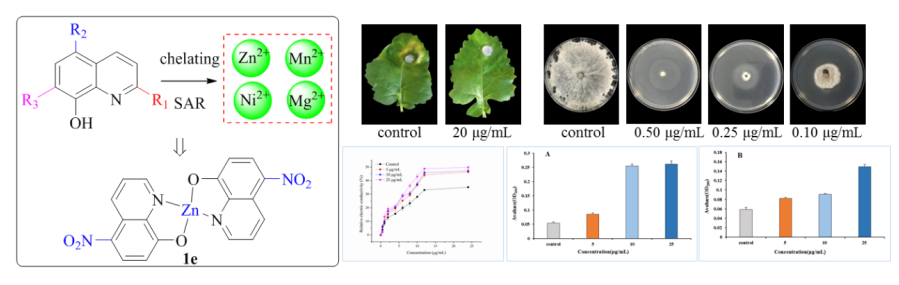

(8)蘭州大學劉映前:8-羥基喹啉金屬離子配合物的設計、合成及其抗菌活性研究

2020年9月17日,蘭州大學尹曉丹(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Antifungal Evaluation of 8-Hydroxyquinoline Metal Complexes against Phytopathogenic Fungi”的研究論文。

具有特殊生物活性的金屬元素,如鎂(Mg2+),錳(Mn2+)、鎳(Ni2+)、鋅(Zn2+)和銅(Cu2+),可與雜環反應得到雜環金屬離子配合物,可用于預防和治療植物病害,如商業化殺菌劑咪鮮胺錳鹽、代森錳鋅、噻唑鋅和8-羥基喹啉銅。喹啉類化合物在藥物研發中是一類重要的雜環化合物,其中,優勢骨架8-羥基喹啉具有廣泛的藥理活性,如抗癌、抗真菌、抗細菌、抗病毒等。利用8-羥基喹啉的氧原子和氮原子能夠配位金屬離子,本研究設計合成了4個系列8-羥基喹啉金屬離子配合物。通過抗菌活性評價表明化合物1e具有顯著的抗真菌活性,對油菜菌核病菌、番茄灰霉病菌和小麥赤霉病菌表現出最高抑制活性,其EC50值分別為0.09、0.12和2.95 μg/mL,活體實驗中,化合物1e對油菜菌核病具有顯著的防效。初步抗菌機制研究表明,化合物1e導致油菜菌核病菌菌絲畸形,細胞膜通透性增加,細胞內容物泄漏,同時有效抑制菌核的形成和萌發。

DOI:10.1021/acs.jafc.0c01322

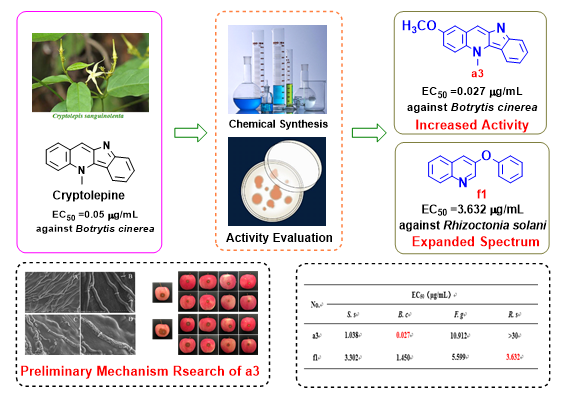

(9)蘭州大學劉映前:基于天然源白葉藤堿衍生物的設計合成與殺菌活性評價

2021年1月26日,蘭州大學陳永甲(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Antifungal Evaluation of Cryptolepine Derivatives against Phytopathogenic Fungi”的研究論文。

白葉藤堿是從西非攀援灌木血紅白葉藤中提取的一種吲哚并喹啉類生物堿。本研究以植物病原真菌為研究目標,合成了一系列A、D環含有不同取代基與C環開環簡化的白葉藤堿衍生物,活性測試發現化合物a3對灰葡萄孢菌具有最高的抗菌活性,其EC50值為0.027 μg/mL,優于陽性對照藥嘧菌酯。灰葡萄孢菌抗菌機制初步探索表明化合物a3通過抑制孢子萌發、改變灰葡萄胞菌菌絲形態、誘導ROS活性氧的產生與積累、影響線粒體正常功能而發揮抗菌作用。本研究系統評價了白葉藤堿衍生物的抗植物病原真菌活性,并初步探索了其潛在的作用機制,為白葉藤堿的農用殺菌劑開發奠定理論基礎。

DOI:10.1021/acs.jafc.0c06480

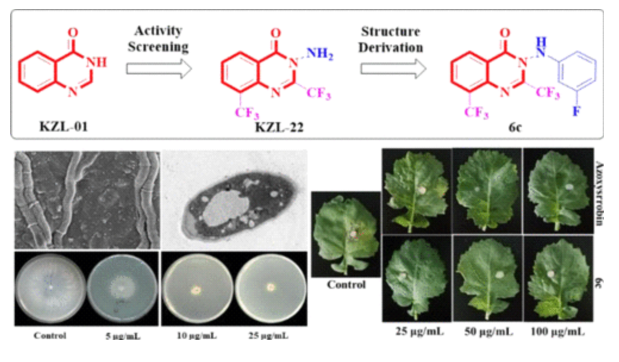

(10)蘭州大學劉映前:源于天然源生物堿“喹唑啉”優勢骨架導向的殺菌先導發現

2021年4月19日,蘭州大學彭靜文(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Structure-Activity Relationship of Quinazolinone Derivatives as Potential Fungicides”的研究論文。

喹唑啉骨架廣泛存在于天然產物中,如駱駝寧堿A、吳茱萸堿、色胺酮等,具有廣泛的藥理活性。因此,本研究基于天然產物的共性骨架“喹唑啉”、運用多樣性導向合成策略合成8個系列的喹唑啉衍生物,抗菌活性結果表明大部分化合物具有良好的抗植物病原真菌活性,顯著優于天然喹唑啉生物堿。尤其是化合物6c的抗菌活性最強,其對油菜菌核病菌、水稻紋枯病菌、小麥赤霉病菌和棉花枯萎病菌具有優異的抑制活性,EC50值分別為2.46、2.94、6.03和11.9 μg/mL,在活體實驗中化合物6c對油菜菌核病表現出良好的防效。進一步的作用機制表明化合物6c處理后油菜菌核病菌的菌絲體異常、細胞器受損和細胞膜通透性改變。本研究以天然產物的共性骨架“喹唑啉”出發,系統合成了結構多樣性的喹唑啉類化合物,并深入分析了其構效關系,為喹唑啉類農用殺菌劑開發提供數據支撐。

DOI:10.1021/acs.jafc.0c05475

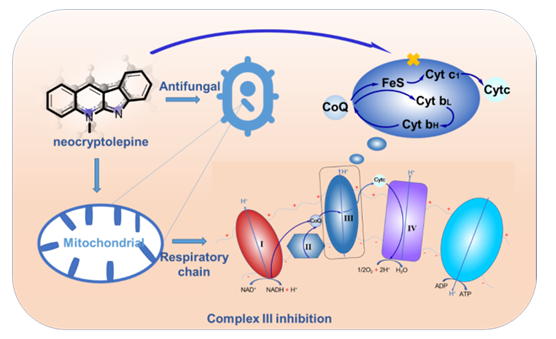

(11)蘭州大學劉映前:新白葉藤堿的抗菌機制研究

2021年6月2日,蘭州大學尚小飛(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Integrated Proteomics and Transcriptomics Analyses Reveals the Possible Antifungal Mechanism of an Indoloquinoline Alkaloid Neocryptolepine against Rhizoctonia solani”的研究論文。

在課題組前期天然源生物堿抗菌活性的挖掘中,首次發現新白葉藤堿對番茄灰霉病菌、油菜菌核病菌、立枯絲核菌、稻瘟病菌等多種農業致病菌表現出較高的抑制作用,然而,其抗菌機制以及作用靶點還不清晰。因此,本研究以立枯絲核菌對研究對象,運用轉錄組學、蛋白組學及基于表面等離子共振技術等分子生物學方法研究新白葉藤堿抗菌作用機理。蛋白組學和轉錄組學結果表明新白葉藤堿處理后,差異蛋白和基因主要集中在與碳水化合物代謝和能量代謝有關的通路,可能與線粒體和氧化磷酸化有關。采用qRT-PCR驗證了與線粒體復合酶III相關的四個差異基因表達,其中ND1和ND5表達上調,QCR2和QCR6表達下調。酶活實驗也表明新白葉藤堿能夠呈濃度依賴性抑制線粒體復合酶III的活性,說明新白葉藤堿的抗菌靶標可能為線粒體復合酶III。進一步采用表面等離子共振技術的分子捕捉實驗來尋找新白葉藤堿潛在的結合亞基,結果表明65種蛋白或肽段被捕獲,其中線粒體復合酶III的鐵硫蛋白亞基(UQCRFS1)與新白葉藤堿的親和性較高,新白葉藤堿能夠顯著抑制UQCRFS1亞基的表達且呈濃度依賴性,是潛在的作用靶標。以上研究結果表明新白葉藤堿通過作用于線粒體內膜呼吸鏈的復合酶III中鐵硫蛋白而抑制酶活性,阻斷電子傳遞和能量產生,引起菌絲死亡。本研究系統研究了新白葉藤堿的抗菌機制和抗菌靶點,為后續基于靶點設計藥物提供理論基礎。

DOI:10.1021/acs.jafc.1c01385

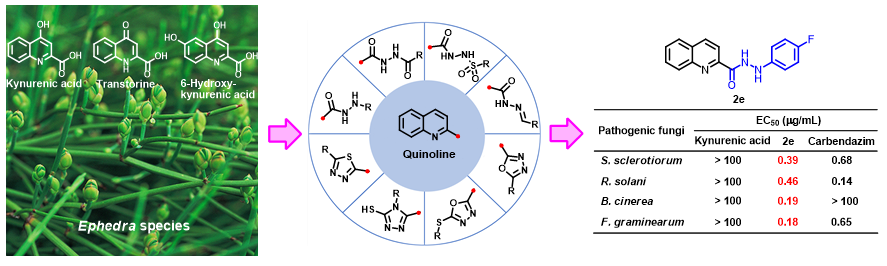

(12)蘭州大學劉映前:源于生物堿“喹啉”優勢骨架導向的殺菌先導發現

2021年7月21日,蘭州大學楊余東(一作)與劉映前、張智軍(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design and Discovery of Novel Antifungal Quinoline Derivatives with Acylhydrazide as a Promising Pharmacophore”的研究論文。

喹啉2-羧酸衍生物廣泛分布于植物、昆蟲、海洋生物、菌等此生代謝產物中,具有抗腫瘤、抗菌、殺蟲等顯著的藥理活性,然而,目前還未有在植物病害防治方面的報道。因此,本研究以天然喹啉2-羧酸衍生物為先導,運用活性官能團導向策略,引入酰肼、磺酰肼、酰腙、噁二唑、噻二唑等活性官能團,系統評價其對植物病原真菌的抗菌活性。結果表明大部分喹啉2-羧酸衍生物具有良好的抗菌活性,尤其喹啉-2-酰肼系列的具有優異的抗菌活性。其中,化合物2e的抗菌活性最強,其對油菜菌核病菌、立枯絲核菌、番茄灰霉病菌和小麥赤霉病菌的EC50值分別為0.39、0.46、0.19和0.18 μg/mL,顯著優于陽性藥多菌靈。此外,化合物2e顯著抑制小麥赤霉病菌的孢子萌發。初步作用機制表明2e能夠導致小麥赤霉病菌細胞壁和液泡形態異常、線粒體丟失、膜通透性和細胞內容物的釋放。本研究系統合成了結構多樣性的喹啉2-位衍生物,并深入分析了抗菌構效關系,尤其化合物 2e 對植物病菌表現出優異的殺菌性能,具有潛在的研究價值。

DOI:10.1021/acs.jafc.1c00670

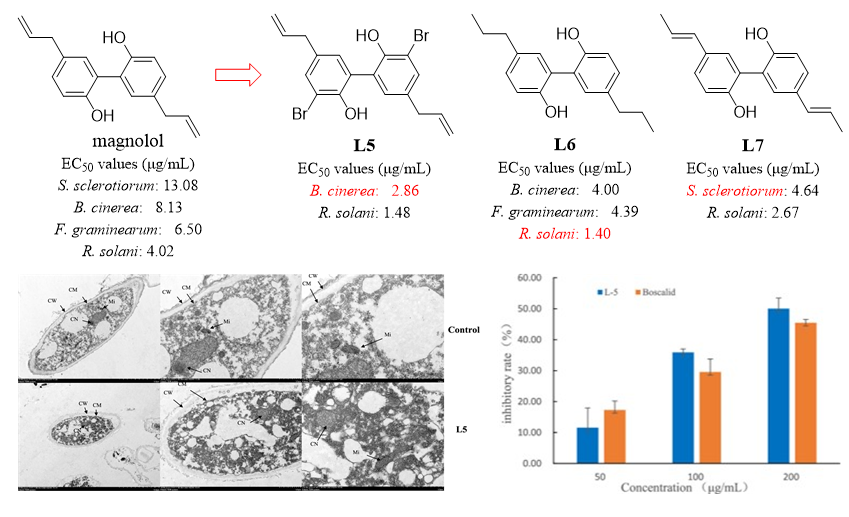

(13)蘭州大學劉映前:基于天然源厚樸酚的衍生物設計與合成、抗菌活性篩選和作用機制研究

2021年9月28日,蘭州大學李虎(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of agricultural and food chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Structure–Activity Relationship Studies of Magnolol Derivatives as Antifungal Agents”的研究論文。

基于天然產物的新先導物的發現是殺菌劑創新的重要途徑之一。在課題組前期研究中發現厚樸酚對植物病原菌具有良好的抗菌活性,是有潛力的先導分子。因此,本研究對厚樸酚骨架的不同位點進行結構修飾,合成了結構多樣性厚樸酚衍生物,并系統評價對植物病原真菌(立枯絲核菌、禾谷鐮刀菌、灰霉病菌和核盤菌)的抑制活性。結果表明11個化合物對4種植物病原真菌均有良好的抑制活性,EC50值在1.40~20.00 μg/mL范圍內,特別是化合物L5對灰霉病菌表現出優異的抗真菌性能,EC50值為2.86 μg/mL,比厚樸酚(EC50 = 8.13 μg/mL)強約2.8倍。此外,化合物L6對禾谷鐮刀菌和立枯絲核菌的抗菌活性最高,EC50值分別為4.39和1.40 μg/mL,化合物L7對核盤菌表現出良好的抗真菌活性。在活體實驗中,化合物L5對灰霉病具有良好的防效,在200 和 100 μg/mL下防效分別為50%和36%。初步作用機制研究表明化合物L5能夠改變灰霉病菌菌絲體形態,增加細胞膜通透性,破壞線粒體功能。本研究系統分析了厚樸酚骨架不同位點結構修飾對抗菌活性的影響,為厚樸酚的結構優化和抗菌劑開發具有重要的參考價值。

DOI: 10.1021/acs.jafc.1c01838

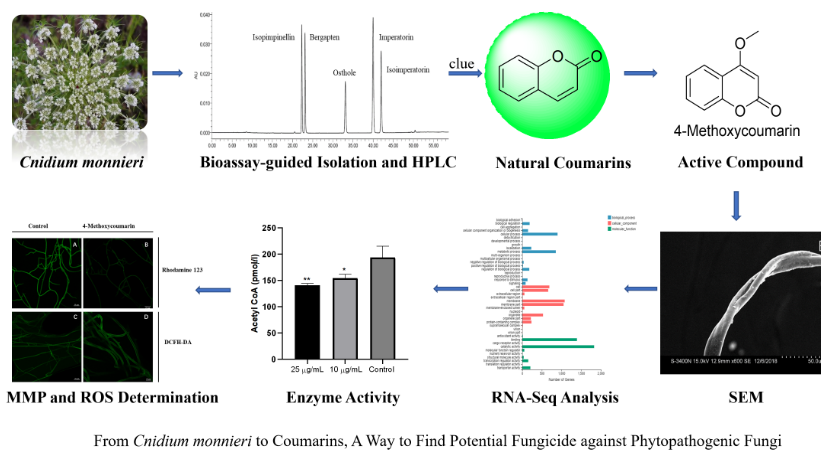

(14)蘭州大學劉映前:基于蛇床子果實中香豆素類化合物的抗菌活性篩選與作用機制研究

2021年10月5日,蘭州大學賀穎慧(一作)、尚小飛(共一)與劉映前、張智軍(通訊作者)在Chemistry & Biodiversity上發表了題為“Antifungal activity and action mechanism study of coumarins from Cnidium monnieri fruit and structurally related compounds”的研究論文。

香豆素具有最廣泛的藥理活性,而蛇床子素在中國被用作控制蛇床子果實質量的生物標志物。這項研究評估了蛇床子果實提取物和分離得到的五種化合物以及結構相關的香豆素對五種植物病原真菌的抗菌活性。其中丙酮提取物中五種香豆素的含量最高,顯示出最強的抗菌活性。在香豆素類化合物中,4-甲氧基香豆素對五種植物病原真菌表現出比蛇床子素更強和更廣泛的抗菌活性,特別是能顯著抑制立枯絲核菌菌絲體的生長,EC50值為21?μg/mL。作用機制研究表明,4-甲氧基香豆素影響過氧化物酶體的結構和功能,抑制脂肪酸的β-氧化,減少ATP和乙酰輔酶A的產生,進而通過破壞MMP和線粒體功能積累ROS,導致立枯絲核菌菌絲體細胞死亡。進一步的活體實驗表明,4-甲氧基香豆素在體內具有濃度依賴性的抗真菌功效,可用于預防馬鈴薯黑痣病。本研究將為開發4-甲氧基香豆素作為一種替代性和友好的生物殺菌劑奠定了基礎。

DOI: 10.1002/cbdv.202100633

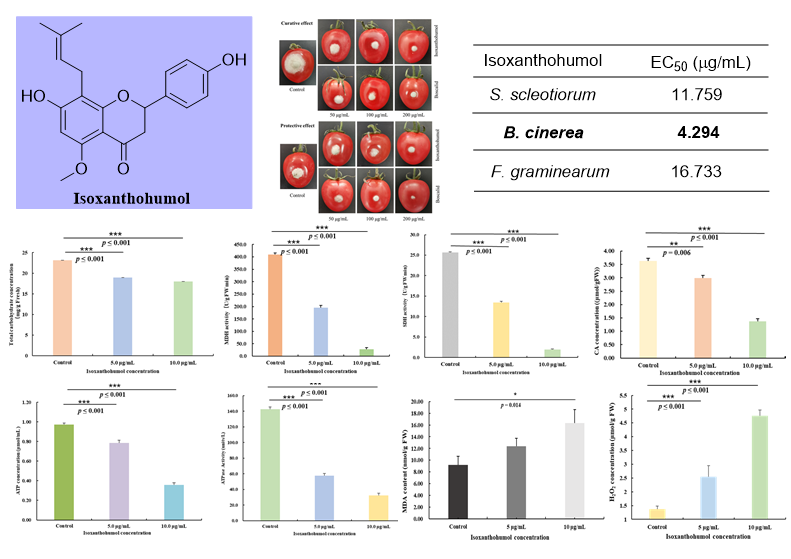

(15)蘭州大學劉映前:基于天然源黃酮類化合物的抗菌篩選及其機制研究

2021年10月7日,蘭州大學燕銀芳(一作)與劉映前(通訊作者)在International Journal of Molecular Sciences(2區,IF = 5.923)上發表了題為“The Antifungal Mechanism of Isoxanthohumol from Humulus lupulus Linn.”的研究論文。

啤酒花具有抗菌、抗炎和抗氧化等多種藥理特性,黃酮類化合物是啤酒花的主要活性成分,如異黃腐酚、黃腐酚等。本研究評價了啤酒花乙醇提取物以及異黃腐酚對植物病原真菌的抗菌活性。結果表明異黃腐酚對番茄灰霉病菌、小麥赤霉病菌和油菜菌核病菌具有優異的抗菌活性,尤其對番茄灰霉病菌的抑制活性最強,EC50值為4.294 μg/mL,并且顯著抑制番茄灰霉病菌的孢子萌發。此外,體內抗真菌實驗表明,異黃腐酚可以有效抑制灰葡萄孢在番茄上的生長。通過轉錄組學分析結合生理生化指標分析揭示了異黃腐酚的潛在抗菌機制為影響番茄灰霉病菌的碳水化合物代謝過程、破壞三羧酸循環、抑制ATP產生和誘導膜脂質過氧化。本研究系統評價了啤酒花提取物及異黃腐酚的體內外抗植物病原真菌活性,并揭示了其潛在的作用機制,為天然源殺菌劑的開發奠定理論基礎。

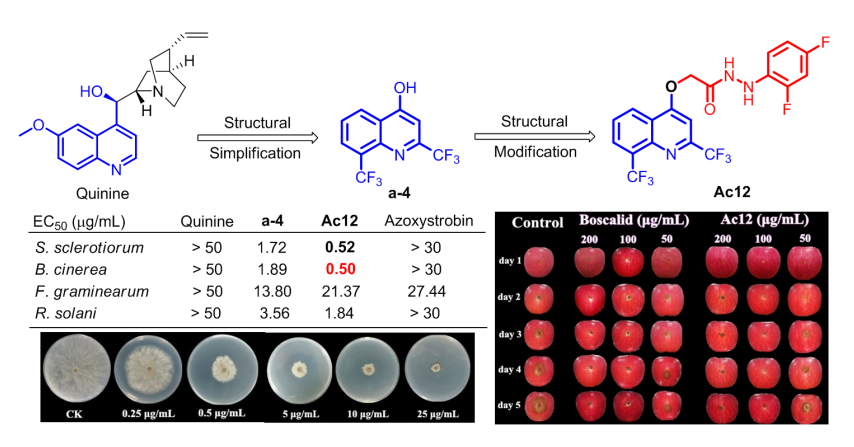

(16)蘭州大學劉映前:源于生物堿“喹唑啉”優勢骨架導向的殺菌先導發現

2021年10月8日,蘭州大學陳永甲(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Antifungal Exploration of Quinoline Derivatives against Phytopathogenic Fungi Inspired by Quinine Alkaloids”的研究論文。

在課題組前期的研究中,繼續以奎寧為先導,運用結構簡化策略設計合成了一系列結構“經濟型”的喹啉類化合物,系統評價了其對植物病原真菌的抗菌活性,結果表明大部分喹啉化合物表現出良好的抗真菌活性,尤其是2,8-二(三氟甲基)-4-羥基喹啉具有優異的抗菌活性,是優異的抗菌先導分子。因此,本研究繼續以其為先導,運用多樣性導向合成策略,在喹啉-4-羥基上合成結構多樣性的喹啉化合物。抗菌結果表明大部分化合物表現出良好的抗植物病原真菌活性,尤其是化合物Ac12對油菜菌核病菌、番茄灰霉病菌、小麥赤霉病菌和立枯絲核菌具有顯著的抗菌活性,尤其對番茄灰霉病菌的抑制活性最強,EC50值為0.50 μg/mL,顯著強于陽性藥嘧菌酯。在活體實驗中,化合物Ac12對番茄灰霉病具有良好的防效。初步作用機制表明化合物Ac12能夠引起番茄灰霉病菌的細胞膜形態變化、細胞膜通透性增強,細胞內容物泄露,從而誘導細胞死亡。本研究進一步深入探討了喹啉類化合物的抗菌構效關系,合成的喹啉類化合物具有顯著抗菌活性,兼具結構簡單易合成,具有潛在的開發前景。

DOI:10.1021/acs.jafc.1c05677

(17)蘭州大學劉映前:源于天然產物吳茱萸堿為先導的抗植物病原真菌劑的開發

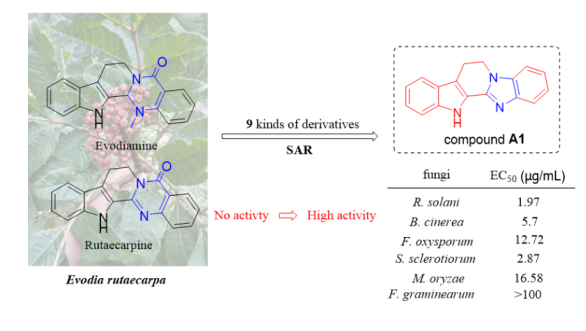

2021年10月21日,蘭州大學楊程杰(一作)與劉映前(通訊作者)在European Journal of Medicinal Chemistry(1區,IF:6.514)上發表了題為“Design, synthesis and biological evaluation of novel evodiamine and rutaecarpine derivatives against phytopathogenic fungi”的研究論文。

植物病原真菌性病害不僅可使農業減產,造成巨大的經濟損失,而且還會嚴重危害人類健康和生態環境。目前,化學防治仍是控制真菌感染的最常用的方法,但長期不合理的使用導致真菌對藥物的耐藥性迅速增加。此外,化學防治還存在威脅食品安全、污染環境以及對人類或動物具有副作用等問題。而天然產物由于其較高的選擇性、獨特的作用模式、較好的生物相容性和較低的毒性等特點,已成為人們尋找抗菌藥物的最佳向導。據此,團隊以傳統中草藥吳茱萸中分離出來的天然產物吳茱萸堿和吳茱萸次堿作為先導結構,通過生物電子等排以及骨架躍遷等策略設計合成了9種不同類似的衍生物,并評價了它們對六種植物病原真菌立枯病絲核菌、灰葡萄孢菌、禾谷鐮刀菌、尖孢鐮刀菌、核盤菌和稻瘟病菌的抗真菌活性。

在此基礎上,團隊還對于抗菌活性最好的咪唑類吳茱萸次堿衍生物進行了進一步的結構修飾,以探究其構效關系,并獲得了活性最優吳茱萸次堿衍生物A1。初步的機理研究表明,化合物A1可能導致核盤菌菌絲異常、線粒體扭曲和腫脹,并抑制其菌核的形成和萌發。而在體內活性實驗中,化合物A1對核盤菌引起的油菜病害具有良好的治療作用,活性高于陽性對照藥嘧菌酯,且在400 μg/mL濃度下也沒有明顯的藥害作用。這項研究的重要進展為開發天然源抗植物病原真菌劑提供了線索,對于吳茱萸堿類天然產物的研究具有重要意義。

DOI:10.1016/j.ejmech.2021.113937

(18)蘭州大學劉映前:源于駱駝寧堿A的結構優化和抗菌活性研究

2021年11月29日,蘭州大學王仁軒(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Antifungal Evaluation of Luotonin A Derivatives against Phytopathogenic Fungi”的研究論文。

在課題組前期基于天然源生物堿抗菌活性的挖掘中,首次發現駱駝寧堿A能夠有效防治水稻稻瘟病和葡萄灰霉病。繼而以駱駝寧堿A為先導,通過多樣性導向合成策略在駱駝寧堿A的A、B和D環引入取代基,獲得的衍生物大部分具有中等的抗菌活性,沒有得到顯著提高駱駝寧堿A母核的抗菌活性。因此,本研究進一步采用骨架躍遷策略合成一系列喹啉并咪唑類化合物,并通過多樣性導向合成策略在A和E環進行基團多樣性取代。抗植物病原真菌活性結果表明大部分化合物具有廣譜的抗菌活性,尤其對番茄灰霉病菌具有超高的活性。其中化合物w7對番茄灰霉病菌的EC50值為0.036 μg/mL,且顯著抑制菌絲孢子萌發。通過掃描電鏡和透射電鏡觀察表明化合物w7處理后番茄灰霉病菌的菌絲細胞壁和細胞膜形態發生改變,細胞膜通透性增大,導致細胞內容物泄露,從而引起菌絲死亡。同時,化合物w7對番茄灰霉病具有良好的體內抗菌活性。本研究系統合成了結構多樣性的喹啉并咪唑類化合物,并深入分析了抗菌構效關系,尤其化合物w7對番茄灰霉病菌表現出優異的殺菌性能,有望開發成番茄灰霉病的特異性殺菌劑。

DOI:10.1021/acs.jafc.1c04242

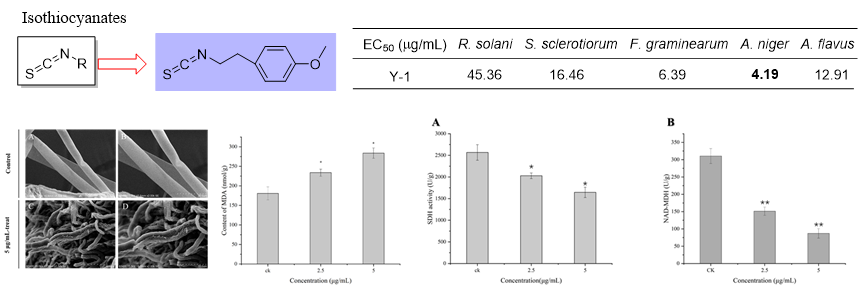

(19)蘭州大學劉映前:基于天然源異硫氰酸酯類化合物的抗菌篩選及其機制研究

2022年2月9日,蘭州大學吳天琳(一作)與劉映前(通訊作者)在Food Control(2區,IF = 5.548)上發表了題為“Insights into the mode of action of 2-(4-methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate on Aspergillus niger”的研究論文。

異硫氰酸酯類化合物主要存在于十字花科植物中,由硫代葡萄糖苷水解產生的化合物,目前研究主要集中于抗菌和抗癌領域。本研究通過篩選18種常見的天然源異硫氰酸酯類化合物的抗植物病原真菌活性,發現2-(4-methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate(Y-1)具有顯著的抗真菌活性,其中對黑曲霉的抑制活性最強,EC50值為4.19 μg/mL,并且顯著抑制黑曲霉菌的孢子萌發。通過掃描電鏡的菌絲形態觀察、碘化丙啶染色、活性氧含量測定、丙二醛含量測定和氧化還原酶活性測定等實驗揭示2-(4-methoxyphenyl)ethyl isothiocyanate的潛在抗菌機制為破壞黑曲霉菌的細胞膜完整性、誘導黑曲霉菌的氧化應激、同時抑制呼吸相關酶活性。本研究系統評價了異硫氰酸酯類化合物的抗植物病原真菌活性,并揭示了其潛在的作用機制,為異硫氰酸酯類化合物的農用殺菌劑開發奠定理論基礎。

DOI:10.1016/j.foodcont.2022.108871

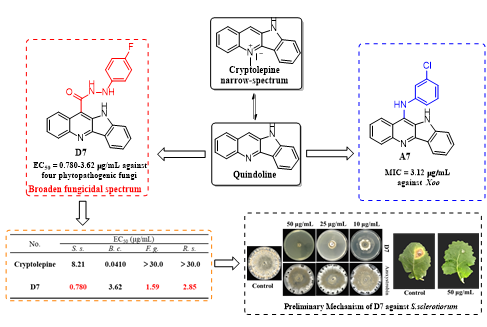

(20)蘭州大學劉映前:基于白葉藤堿的喹叨啉衍生物的設計合成與抗菌活性研究

2022年2月28日,蘭州大學楚慶如(一作)與劉映前(通訊作者)在Journal of Agricultural and Food Chemistry(1區,IF = 5.279)上發表了題為“Design, Synthesis, and Antimicrobial Activity of Quindoline Derivatives Inspired by the Cryptolepine Alkaloid”的研究論文。

喹叨啉是從血紅白葉藤中提取的另一種吲哚并喹啉類生物堿,其結構與白葉藤堿相似,區別在于N-5位不含有甲基。為了進一步擴大白葉藤堿的抗菌譜,本研究運用生物電子等排與多樣性導向合成策略合成了一系列喹叨啉衍生物,同時評價了所有合成化合物對6種植物病原菌的抗菌活性。活性測試結果顯示酰肼化合物D7對四種植物病原真菌具有廣譜抗性,EC50值在0.78 - 2.85 μg/mL之間。此外,苯胺類化合物A7對植物病原細菌具有良好的抗細菌活性,其對水稻白葉枯病菌的MIC值為3.12 μg/mL。進一步運用掃描電鏡、碘化丙啶染色、活性氧含量測定、菌核形成與萌發抑制等實驗揭示化合物D7通過改變核盤菌菌絲形態、破壞細胞膜完整性、誘導活性氧的產生與積累、抑制菌核形成來發揮抗菌作用。相比于白葉藤堿,本研究合成的喹叨啉衍生物對植物病原真菌和植物病原細菌具有廣譜抗性,為白葉藤堿類農用殺菌劑的開發提供了數據支撐。

DOI:10.1021/acs.jafc.1c07536

以上研究取得的重要進展為后續開發具有完整自主知識產權的抗菌藥物奠定基礎。課題組近年來致力于開發天然源抗菌藥物的設計合成與應用開發,其發現的高活性先導分子有望開發為具有自主知識產權的全新抗菌候選藥劑。研究工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、浙江省優勢特色學科重點項目、甘肅省國際科技合作重點項目以及“抗菌藥物先導創制”企業重大系列開發課題的共同資助。該項研究也是課題組依托甘肅省中藏藥功效物質開發與利用行業技術中心,開展源于天然源中藏藥資源進行全新抗菌藥物開發研究取得的一系列重要的科研成果,對于推動中藏藥功效物質開發與利用具有重要意義。

通訊作者簡介:

劉映前 :博士/博士后,教授/博導,甘肅省飛天學者,甘肅省隴原青年創新創業團隊負責人,甘肅省中藏藥功效物質開發與利用行業技術中心負責人,天然藥物化學生物學研究所所長。曾任藥學院院長,甘肅省藥學會副理事長。現兼任中國民族醫藥協會民族醫藥教育專業委員會副會長,世界中聯中醫與農業產業分會第一屆專家委員會委員,中國生物醫藥整合聯盟理事,中國民族醫藥協會芳香醫藥分會副主任委員,甘肅省院內制劑產業技術創新戰略聯盟副理事長,甘肅省化學會理事、甘肅省化學會藥物化學主任委員和甘肅省藥學會天然藥物與醫藥產業經濟主任委員等職務。近年來,課題組以“天然藥物化學生物學/藥物化學”為主要研究方向,系統開展了基于中藥與天然源生物活性功能分子的先導發現、多樣性導向合成、藥效評價及其應用開發研究,其成果先后在J. Agric. Food Chem、Med. Res. Rev.、J. Med. Chem、Europ. J. Med. Chem等高水平SCI論文發表100余篇,受邀以“西部及一帶一路中藥及藥用植物資源“為主題在藥物化學Top雜志Med. Res. Rev. 撰寫了有關生物堿化學生物學研究方面的系列專題,作為副主編參編論著3部, 為《The Alkaloids: Chemistry and Biology》專刊撰寫題為《Biology of quinoline and quinazoline alkaloids》章節內容。申請國家發明專利100余件,PCT專利1件,申請軟件著作權4項,成果轉化5項。作為牽頭人承擔《甘肅省中藥炮制規范》(2009年版)中藥典品種特殊炮制規格標準制修訂項目,46項中藥炮制規范行業標準(2020年版)。承擔國家重點研發計劃、國家自然科學基金、甘肅省重點研發計劃、甘肅省科技創新專項等科技項目30余項,服務企業合作橫向項目以及與企業聯合的產學研課題60余項。

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn