近日,北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院,北大-清華生命科學(xué)聯(lián)合中心雷曉光課題組與中科院微生物研究所/天津工業(yè)生物技術(shù)研究所高書山課題組、以及中科院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所孫周通課題組合作,以“Tuning an imine reductase for the asymmetric synthesis of azacycloalkylamines by concise structure-guided engineering”為題在Angew. Chem. Int. Ed. 上報(bào)道了針對(duì)亞胺還原酶(IREDs)的蛋白工程改造和利用該催化酶實(shí)現(xiàn)多個(gè)藥物分子以及中間體的高效合成。該研究工作為IRED的理性設(shè)計(jì)和為酶催化技術(shù)在工業(yè)合成中的應(yīng)用提供了新的研究策略。

手性胺在藥物、農(nóng)用化學(xué)品和材料中有著廣泛的應(yīng)用,近40%的藥物含有一個(gè)或多個(gè)手性胺結(jié)構(gòu),因此胺的不對(duì)稱合成在工業(yè)生產(chǎn)中極為重要。還原胺化是合成胺的一類重要的反應(yīng),它是在還原劑存在下利用前手性酮或醛與胺直接合成烷基化手性胺的一種方法。傳統(tǒng)的不對(duì)稱還原胺化反應(yīng)不僅需要使用昂貴的過(guò)渡金屬和手性配體,還存在著其他競(jìng)爭(zhēng)性的副反應(yīng),例如過(guò)烷基化以及醛酮還原成醇,這限制了其在工業(yè)化生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用。

考慮到酶催化具有低成本、高選擇性、高催化效率、綠色無(wú)污染和可進(jìn)化性等方面的明顯優(yōu)勢(shì),發(fā)現(xiàn)和改造可以催化還原胺化反應(yīng)的亞胺還原酶(IREDs)一直是學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的研究熱點(diǎn)之一。然而,天然的IREDs 因催化效率低和穩(wěn)定性差等問(wèn)題阻礙了其在工業(yè)中應(yīng)用。傳統(tǒng)上,我們可以通過(guò)隨機(jī)突變和高通量篩選的方式來(lái)提高IREDs的催化性質(zhì),然而這種方式耗時(shí)耗力,帶來(lái)的成功充滿偶然性,無(wú)法總結(jié)出可推廣到其他IREDs理性改造之中的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律。因此,找到一種快速高效改造IREDs的通用策略對(duì)于解決IREDs在工業(yè)生產(chǎn)中所面臨的問(wèn)題至關(guān)重要。

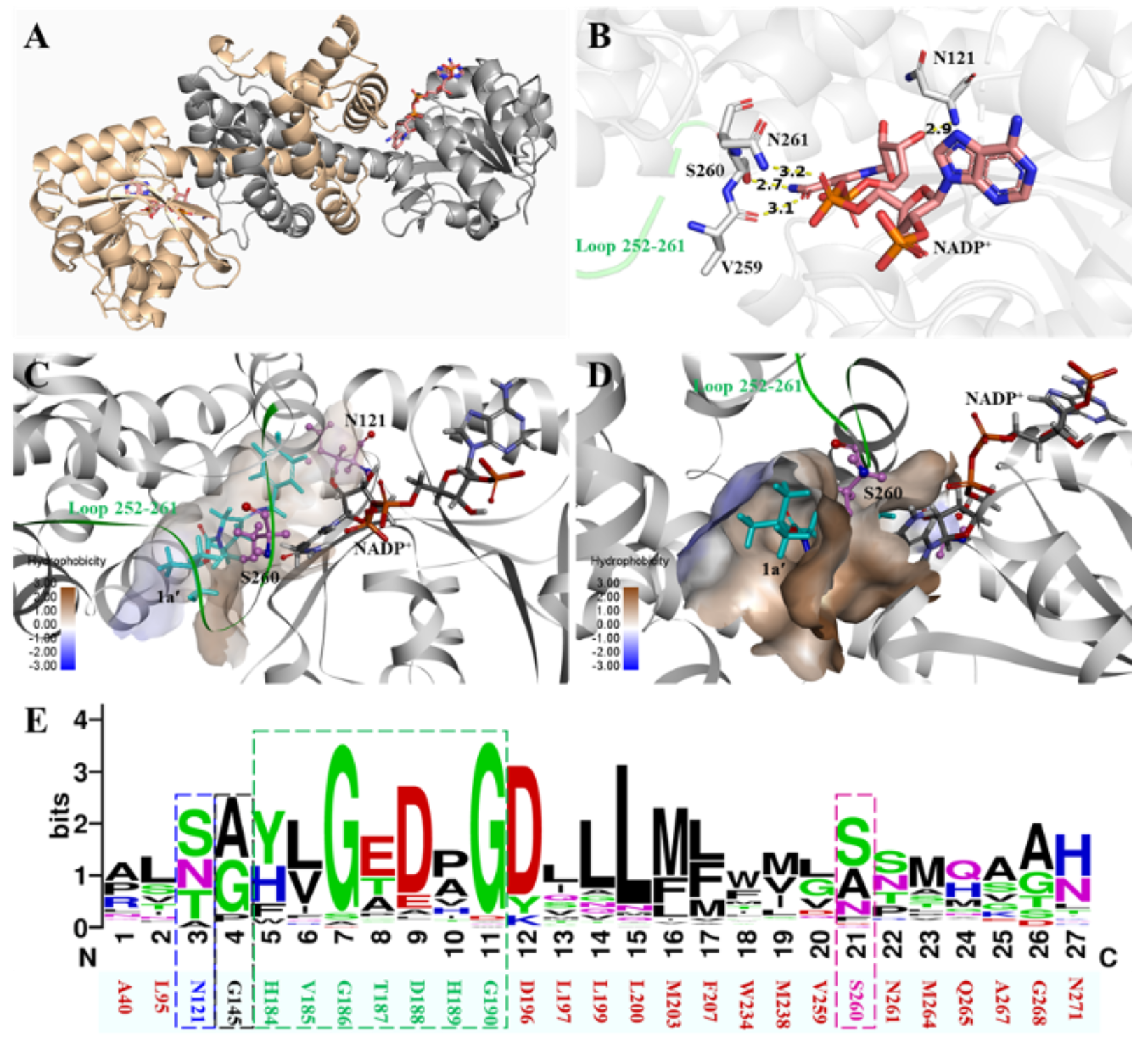

研究人員以N-Boc-3-哌啶酮和芐胺為模式底物,對(duì)IRED酶庫(kù)進(jìn)行篩選,僅獲得了催化效率非常低(Kcat/Km = 0.001 min-1 mM-1),且立體選擇性(78%, R)很差野生型蛋白IR-G36。為了對(duì)目標(biāo)酶進(jìn)行理性設(shè)計(jì)來(lái)提高酶的催化效率,作者首先解析了IR-G36的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)。基于對(duì)IR-G36結(jié)構(gòu)和多重序列保守性分析,作者利用輔因子氫鍵網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)策略,顯著提高了催化效率(Kcat/Km = 0.010 min-1 mM-1)和立體選擇性(>99%, R)。隨后,作者通過(guò)活性口袋氨基酸的單點(diǎn)飽和突變獲得了18個(gè)優(yōu)勢(shì)突變,并利用三輪迭代組合突變策略對(duì)優(yōu)勢(shì)突變進(jìn)行組合,獲得了最優(yōu)突變體M4。相對(duì)于野生型而言,M4的催化效率提高了3349倍(Kcat/Km = 3.350 min-1mM-1),同時(shí)大幅提高了底物載量并降低了酶的載量。此外,作者還通過(guò)理性設(shè)計(jì)對(duì)酶進(jìn)行了熱穩(wěn)定性改造,結(jié)合蛋白內(nèi)部氫鍵網(wǎng)絡(luò)的重構(gòu)和“consensus”策略,實(shí)現(xiàn)了熱穩(wěn)定性的顯著提高(Tm值提高16.2 ℃)。最后,作者結(jié)合蛋白結(jié)構(gòu)分析、分子對(duì)接和分子動(dòng)力學(xué)模擬,解析了最終突變體催化效率、立體選擇性和熱穩(wěn)定性提高的關(guān)鍵因素。

為了擴(kuò)展亞胺還原酶的應(yīng)用范圍,研究人員利用突變體M5完成了不同氮雜環(huán)酮與多個(gè)胺供體的制備級(jí)反應(yīng),并且展現(xiàn)出優(yōu)異的催化效率和立體選擇性。同時(shí),作者利用M5的實(shí)現(xiàn)了模式底物的百克級(jí)生物轉(zhuǎn)化,在24.9 g/L底物濃度下,轉(zhuǎn)化率達(dá)到97%,時(shí)空產(chǎn)率高達(dá)35.3 g L-1 d-1。

綜上所述,相比于傳統(tǒng)的隨機(jī)突變策略,該研究所利用的催化機(jī)制導(dǎo)向的蛋白改造策略可以快速找到影響酶學(xué)性質(zhì)的位點(diǎn),從而大大降低蛋白工程化改造中所需的人力和時(shí)間成本。同時(shí),這種研究策略對(duì)于其他IREDs的工程化改造也有極大的借鑒意義。因此,本項(xiàng)工作將進(jìn)一步促進(jìn)還原胺化酶在工業(yè)化生產(chǎn)中的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。

雷曉光教授,高書山研究員和孫周通研究員為共同通訊作者。高書山課題組張軍博士,北京大學(xué)分子工程蘇南研究院雷曉光教授團(tuán)隊(duì)特聘研究員廖道紅博士,蘇州青云瑞晶公司陳榮昌博士為共同第一作者。該工作得到中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng),國(guó)家自然科學(xué)基金,國(guó)家科技部重點(diǎn)研究發(fā)展計(jì)劃,中科院創(chuàng)新交叉團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目,北京市卓越青年科學(xué)家計(jì)劃,北京分子科學(xué)國(guó)家研究中心,北大-清華生命科學(xué)聯(lián)合中心等多個(gè)國(guó)家重大科研項(xiàng)目和研究機(jī)構(gòu)的資助。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202201908

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn