對于電催化過程,電催化劑與電解液界面處所形成的一個特殊限域空間也被稱為界面微環境。近日,華東理工大學化工學院李春忠教授課題組在二氧化碳電催化界面微環境調控領域取得新進展。相關成果以“Dynamically Formed Surfactant Assembly at the Electrified Electrode-Electrolyte Interface Boosting CO2 Electroreduction”發表在《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)。

電催化反應發生在電催化劑與電解液界面處形成的納米尺度的限域空間中,其組成和結構具有高度的外加電場依賴性,且受到催化劑結構和電解液組分的共同影響。電催化過程中的反應物、中間體和產物均通過界面微環境擴散到催化劑表面或本體電解液中,界面微環境結構對其內部反應與傳遞過程有著極為重要的影響。界面微環境結構與本體電解液結構顯著不同,且無明確的邊界。界面微環境結構隨著外加電場的改變會發生動態演變,研究電催化劑與電解質界面微環境的分子尺度結構及其對外加電場的動態響應規律,是實現電催化劑與電解液高效匹配的關鍵。

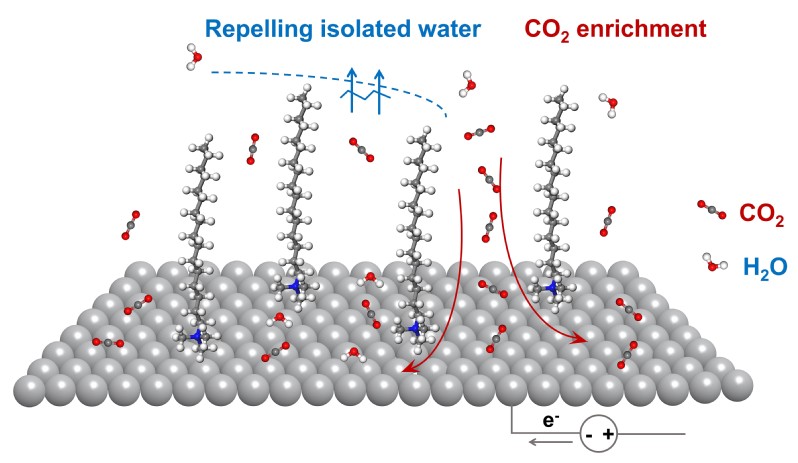

針對CO2和水共同參與的電催化還原過程,該工作創新性地采用了具有不同烷基鏈長度的季銨鹽陽離子表面活性劑作為電解液添加劑,利用原位紅外和拉曼光譜結合分子動力學模擬,研究了表面活性劑在電催化劑表界面的動態組裝行為,以及CO2和水在界面微環境的動態分布和反應活性。發現隨著偏置電位的增加,季銨鹽陽離子表面活性劑在界面微環境中由無序排列轉變為有序組裝。表面活性劑動態形成的有序組裝結構可以形成更緊密的雙電層結構,促進界面微環境中的傳荷和傳質;另外發現烷基鏈長度越長,界面電容值越高,越有利于界面微環境中的荷質傳遞。通過原位紅外和拉曼光譜表征,發現長鏈表面活性劑形成的有序結構通過排斥界面處的isolated water調節界面水的氫鍵環境、降低界面水的解離活性,并促進CO2在界面微環境中的富集,從而提高了CO2電還原制CO的選擇性和偏電流密度。進一步利用分子動力學模擬,闡明了界面微環境中分子尺度的物質分布特征及其在外加電場下的演變規律,驗證了原位實驗光譜中觀察到的表面活性劑的構象演變過程,發現長鏈表面活性劑形成的有序組裝結構構建了親氣-憎水的通道,從而提高了氣體的傳質通量和反應選擇性,抑制了電解水析氫的活性。該工作對界面微環境的認識可以推廣到其他與水有關的電化學反應中,如水溶液中的氮氣還原、氧氣還原以及有機分子電還原。

該工作第一作者為博士研究生葛旺鑫和陳育新,通訊作者為李春忠教授和江宏亮特聘研究員。此外,該研究工作得到了國家自然科學基金委重大研究計劃集成項目和重點項目、上海市科委基礎重大項目、上海高校特聘教授(東方學者)等經費支持。

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c02486

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn