ZSM-5沸石分子篩以其優(yōu)異的催化性能、選擇性吸附性能,同時(shí)具有熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用于催化反應(yīng),吸附材料以及分離膜材料中。雖然3D ZSM-5沸石的研究與應(yīng)用已相當(dāng)成熟,但仍無法滿足人們的需求。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)ZSM-5分子篩的直孔道長(zhǎng)度低于 50 nm 時(shí),擴(kuò)散限制的影響將顯著減輕,因此實(shí)現(xiàn)擴(kuò)散性、活性以及穩(wěn)定性同步提高的2D ZSM-5納米片的制備逐漸成為國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。盡管研究者們已經(jīng)報(bào)道了很多關(guān)于ZSM-5納米片的制備方法,但如何高效合成b軸厚度小于50 nm的超薄納米片并精確控制其厚度和縱橫比仍然存在很大的挑戰(zhàn)。

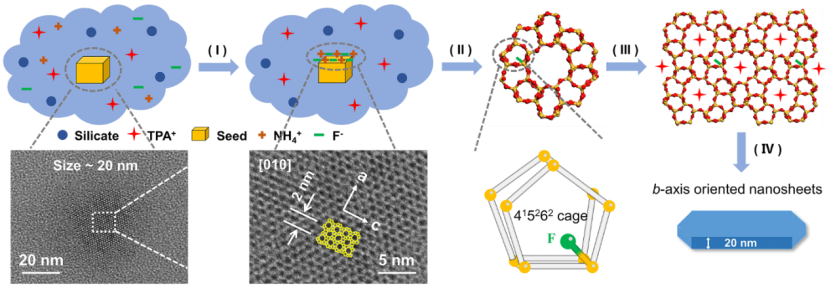

超薄ZSM-5納米片的生長(zhǎng)機(jī)理

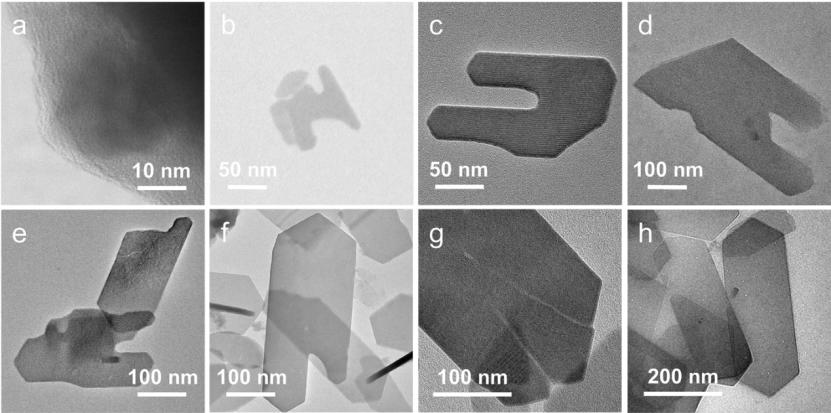

基于上述問題,大連理工大學(xué)郭新聞教授課題組,與香港中文大學(xué)宋春山教授、大連化學(xué)物理研究所劉偉研究員等課題組合作,在Chemistry of Materials(影響因子為9.811)發(fā)表題為“Tailored Synthesis of ZSM-5 Nanosheets with Controllableb-Axis Thickness and Aspect Ratio: Strategy and Growth Mechanism”的研究論文。該工作報(bào)道了一種簡(jiǎn)便的合成策略,協(xié)同晶種誘導(dǎo)法與礦化劑輔助法一步合成出b 軸厚度為 20 nm 的 ZSM-5 納米片。通過調(diào)控晶種加入量及老化條件,在實(shí)現(xiàn)對(duì)納米片b 軸厚度和縱橫比精確控制的同時(shí),可將晶化時(shí)間縮短至僅3h,大大節(jié)約了成本。其短的直孔道促進(jìn)了分子在微孔中的擴(kuò)散并提高了酸性位點(diǎn)的可接近性,在正庚烷裂解反應(yīng)中表現(xiàn)出優(yōu)異的催化活性,預(yù)計(jì)不同厚度和縱橫比的納米片可廣泛用于受擴(kuò)散限制的催化反應(yīng)以及缺陷較少的沸石膜的制備中。此外,本文還系統(tǒng)地解釋了晶種和氟化銨在納米片生長(zhǎng)過程中的重要作用,并結(jié)合實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了ZSM-5納米片有趣的生長(zhǎng)過程,從而直觀地了解納米片的生長(zhǎng)機(jī)制,該策略為研究其他拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)沸石納米片的合成提供了思路。

具有不同厚度的ZSM-5納米片的電鏡表征

ZSM-5納米片有趣的生長(zhǎng)過程

論文第一作者為大連理工大學(xué)化工學(xué)院博士生張嘉興,共同通訊作者為化工學(xué)院張安峰副教授、郭新聞教授和香港中文大學(xué)宋春山教授。工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、遼寧省“興遼英才”計(jì)劃高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00001

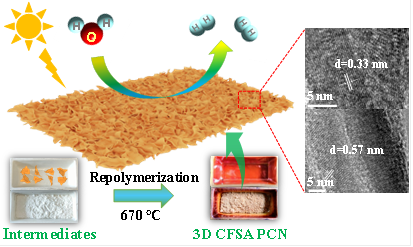

光解水制氫反應(yīng)是一種理想的太陽能到化學(xué)能轉(zhuǎn)化途徑,開發(fā)高效的光催化劑是提高太陽能轉(zhuǎn)換效率的關(guān)鍵。近年來,聚合物氮化碳(PCN)納米片因具有較高的比表面積和高效的光生載流子傳輸路徑等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于各種光催化反應(yīng)。目前,主要采用剝離法制備PCN納米片,但由于經(jīng)受過較強(qiáng)的化學(xué)剝離和物理剝離過程,該方法制備的PCN納米片結(jié)晶性較差,表面富含缺陷,導(dǎo)致光催化性能提升受限。通過在PCN聚合過程中添加低熔點(diǎn)共熔鹽可以合成結(jié)晶型PCN材料,但該方法一般只能合成塊體狀PCN,仍然需要進(jìn)一步超聲剝離才能得到結(jié)晶性較好的PCN納米片。更重要的是,由于納米限域效應(yīng),上述合成的PCN納米片都存在一個(gè)公開的缺陷:吸收邊藍(lán)移,導(dǎo)致可見光捕獲能力降低。總之,采用現(xiàn)有方法合成的PCN納米片一般只能優(yōu)化某一方面的性能,很難實(shí)現(xiàn)對(duì)光催化反應(yīng)中三個(gè)關(guān)鍵過程(光吸收、電荷分離、表面反應(yīng))的協(xié)同優(yōu)化,導(dǎo)致光催化性能提升受限。因此,急需發(fā)展一種新的合成策略制備高性能PCN納米片光催化材料。

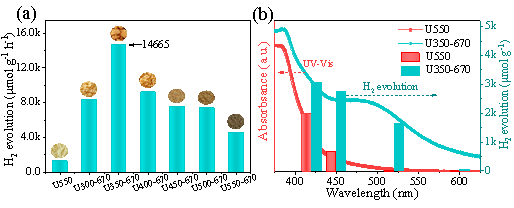

近日,大連理工大學(xué)化工學(xué)院郭新聞教授研究團(tuán)隊(duì)采用中間體誘導(dǎo)策略,成功制備出了結(jié)晶型自組裝(CFSA)PCN納米片。CFSA結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)為連續(xù)的三維(3D)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),由彎曲的小納米片二級(jí)單元相互連接組成,同時(shí)富含褶皺以及豐富的產(chǎn)氫活性位點(diǎn)。3D CFSAPCN納米片獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特性使其同時(shí)具有擴(kuò)張的π電子體系和部分扭曲的七嗪基結(jié)構(gòu),不僅增強(qiáng)了PCN材料固有的π → π*電子躍遷,而且激發(fā)了n → π*電子躍遷,極大地增強(qiáng)了可見光吸收。同時(shí),3D CFSA結(jié)構(gòu)中結(jié)晶型的小尺寸納米片二級(jí)單元具有同時(shí)縮短的體相和面內(nèi)載流子傳輸路徑,增強(qiáng)了光生載流子的分離效率和傳輸速率。借助原位XRD、核磁、熱重等表征手段詳細(xì)研究了中間體誘導(dǎo)策略的作用機(jī)制,發(fā)現(xiàn)在350度預(yù)聚合得到的中間體具有最合適的聚合度以及再聚合能力,可以在高溫?zé)峤怆A段誘導(dǎo)納米片二級(jí)單元自組裝形成最佳的3D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(U300-670),該樣品具有最優(yōu)的3D CFSA結(jié)構(gòu)和光學(xué)性質(zhì),應(yīng)用在常壓可見光分解水制氫反應(yīng)表現(xiàn)出14665μmol g?1 h?1的產(chǎn)氫速率(Pt 1.1 wt%),遠(yuǎn)高于原始?jí)K體PCN和PCN納米片的產(chǎn)氫性能。

該工作構(gòu)建的3D CFSA PCN納米片同時(shí)具有豐富的活性位點(diǎn)、增強(qiáng)的可見光吸收以及高效的載流子分離和傳輸效率,解決了現(xiàn)有合成方法制備的PCN納米片存在的缺陷,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光催化反應(yīng)中三個(gè)關(guān)鍵過程(光吸收、電荷分離、表面反應(yīng))的協(xié)同優(yōu)化,最終提高了PCN的產(chǎn)氫活性,為新型高性能PCN基光催化材料的制備提供了一種新策略。

相關(guān)成果以研究論文的形式發(fā)表于國(guó)際期刊Applied Catalysis B: Environmental(影響因子19.503)(Intermediate-induced repolymerization for constructing self-assembly architecture: Red crystalline carbon nitride nanosheets for notable hydrogen evolution)。文章第一作者是大連理工大學(xué)化工學(xué)院博士后安素峰,通訊作者為郭新聞教授和侯軍剛教授。大連理工大學(xué)為第一單位,以上工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和遼寧興遼英才計(jì)劃高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的支持。

(文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121323)

聲明:化學(xué)加刊發(fā)或者轉(zhuǎn)載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認(rèn)同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn