在超分子體系中,通過大環分子與互補單元之間的主客體絡合,人們已經成功構建了冠醚/離子絡合物、共軛環/富勒烯、輪烷等多種內包結構,這些超分子結構體已被廣泛應用于制備分子開關、分子機器、智能彈性體等新一代材料與器件。然而,在納米尺度上構建類似的膠體嵌套結構還面臨著很大挑戰,其主要瓶頸在于尺寸均一的功能性環狀納米結構相對稀少、難以精準誘導環狀結構與客體單元之間的特異性組裝。此外,目前關于“土星狀”膠體結構的報道仍存在環狀結構預修飾復雜、共組裝產率低、客體結構尺寸和形態單一等局限。

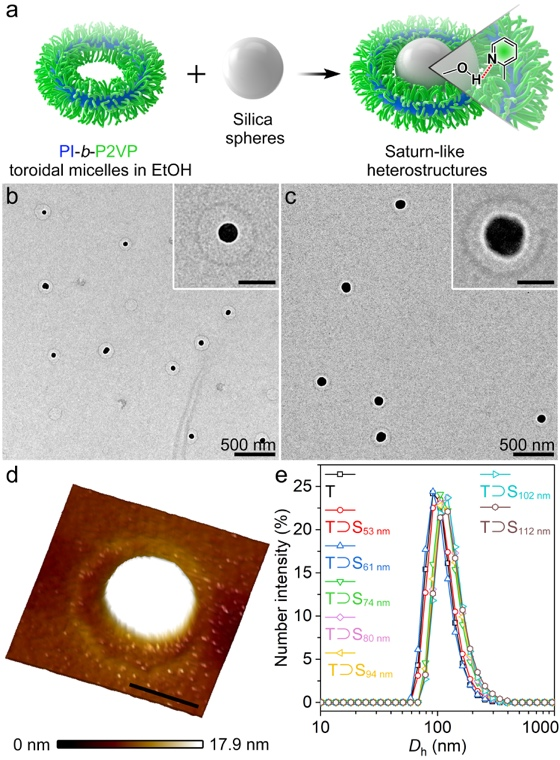

近日,上海交通大學邱惠斌教授研究團隊利用柔性的聚合物環狀膠束作為主體單元,報道了一種簡單高效的自適應性共組裝策略,用于制備高產率的“土星狀”主客體膠體結構。作者將聚異戊二烯-b-聚2-乙烯基吡啶(PI-b-P2VP)環狀膠束與二氧化硅球在乙醇溶液中進行簡單混合之后,二氧化硅球能夠選擇性地鉆入到環狀膠束的內腔,快速形成膠體穩定的“土星狀”異質結構(圖1)。研究發現,PI-b-P2VP環狀單元的輪廓(即PI核層)能夠通過P2VP殼層與球體分隔開,并且會隨所嵌套的球體粒徑的增加而擴大。

圖1. 環狀膠束與納米粒子自適應性共組裝構建“土星狀”膠體結構

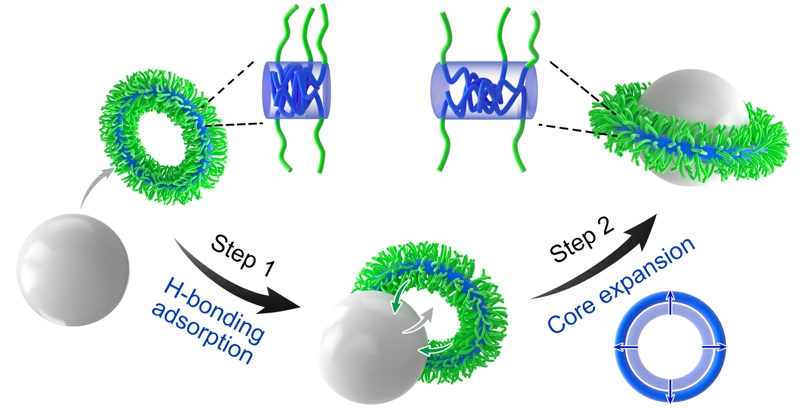

對此,作者提出了 “納米橡皮筋”的共組裝機理:第一步,環狀膠束外圍的P2VP殼層首先通過氫鍵作用與納米粒子相結合;第二步,核層結構中的柔性PI鏈段(Tg = ?73 °C)能夠伸展重排,使環狀膠束自適應性地擴張,以確保球體精準進入到其內腔,從而實現兩者之間氫鍵作用的最大化(圖2)。其中,環狀膠束的柔性起到了關鍵性作用,研究表明,如果將環狀膠束進行化學交聯、劣溶劑調控或者低溫處理,均會使其固化從而喪失“橡皮筋”自適應性擴張的特性,最終無法嵌套納米粒子到其內部。

圖2. “納米橡皮筋”共組裝機理

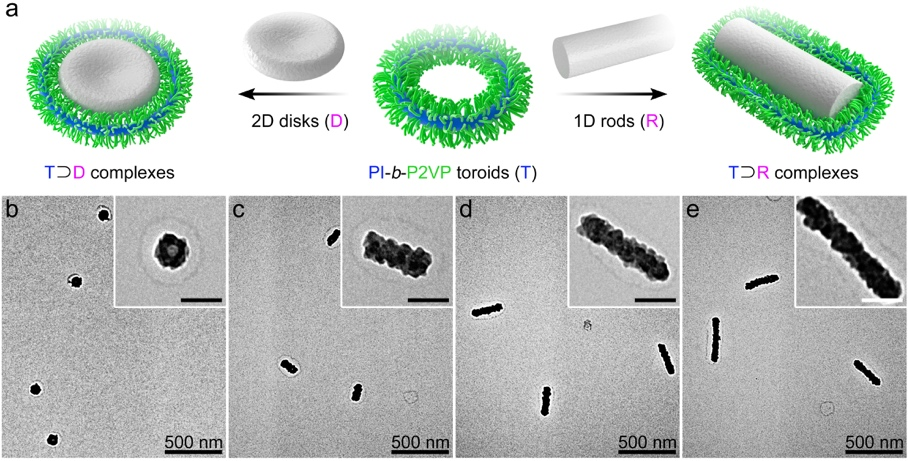

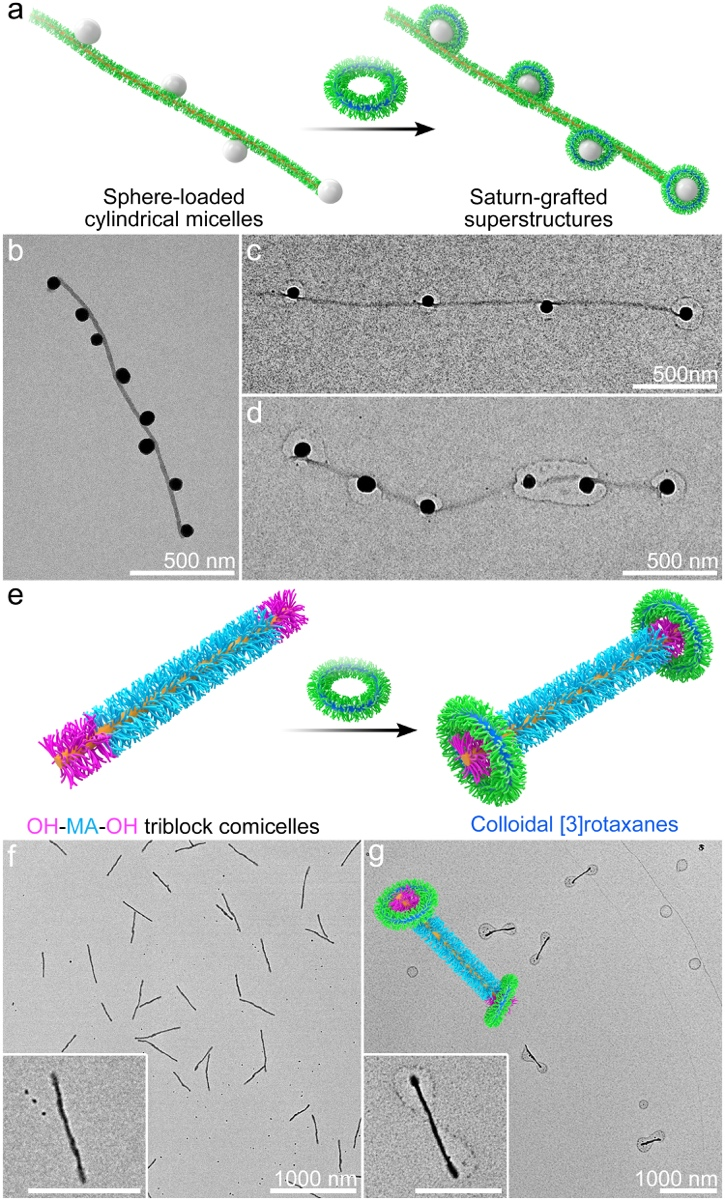

該策略不僅克服了主客體作用的尺寸限制,還拓展了客體結構的拓撲形態,例如2D碟狀結構和1D棒狀結構(圖3)。進一步地,“納米橡皮筋”還能接枝到修飾有納米粒子的棒狀膠束上形成串聯的“土星”陣列,或者穿插到棒狀膠束的兩端形成互鎖,搭建出膠體輪烷結構(圖4)。該項工作為主客體功能納米材料的設計提供了一種高效的手段,今后有望應用于傳感、催化、能量捕獲等領域。

圖3. 環狀膠束與2D碟狀結構和1D棒狀結構的主客體絡合

圖4. “土星狀”串聯結構和輪烷結構的構建

該工作以“Self-Adaptive” Coassembly of Colloidal “Saturn-like” Host?Guest Complexes Enabled by Toroidal Micellar Rubber Bands”為題發表于J. Am. Chem. Soc. 上(DOI:10.1021/jacs.2c01109;鏈接:https://doi.org/10.1021/jacs.2c01109)。文章的第一作者為蔡建東博士,通訊作者為邱惠斌教授和加拿大維多利亞大學Ian Manners教授。該工作得到了國家自然科學基金委、科技部、上海市科委、上海市教委的經費資助,特此感謝。

參考資料:https://scce.sjtu.edu.cn/index_hyzh/3047.html

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn