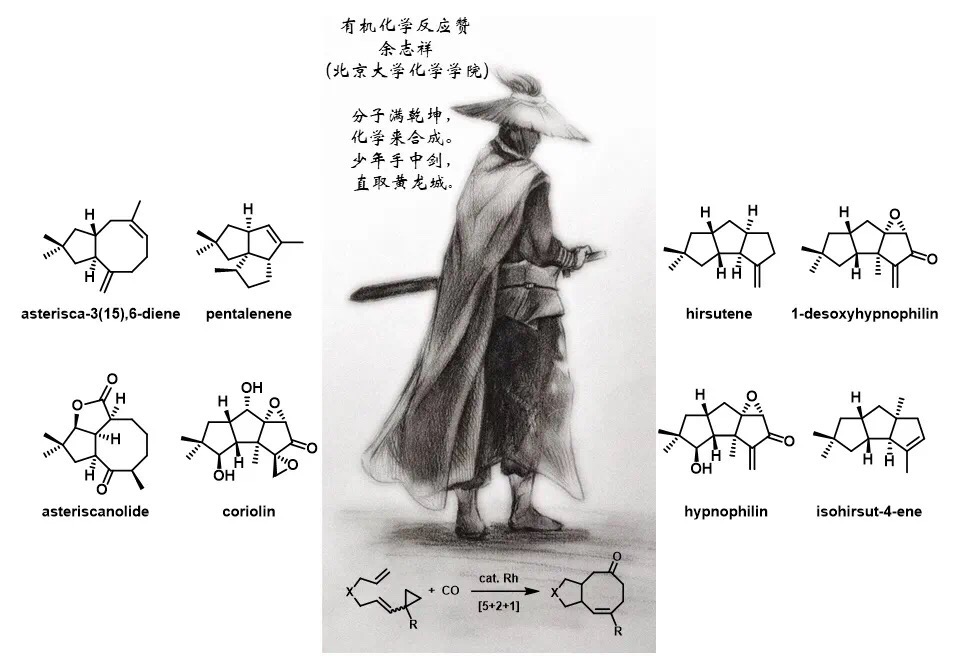

北京大學化學與分子工程學院余志祥課題組的研究方向之一是發展新的成環反應,并將其應用到天然產物、藥物以及其他功能分子的合成中。同時,課題組也通過計算化學和機理實驗研究反應機理。余志祥課題組自成立以來,已發展了一系列成環反應,可用于合成涵蓋從四元環到八元環的環系結構。這些反應中有多個反應被余志祥課題組和國內外多個課題組用于天然產物的全合成。其中,用于八元環合成的銠催化的烯-乙烯基環丙烷(ene-VCP)與一氧化碳的[5+2+1]環加成反應由余志祥課題組在2007年首次報道(圖1)。該反應為化學家合成極具挑戰性的八元碳環提供了非常高效的方法,已被多次應用于具有八元碳環骨架的天然產物及三奎烷類天然產物(基于5/8并環的跨環反應)的全合成。例如,余志祥課題組最近報道的利用[5+2+1]環加成反應六步合成天然產物isohirsut-4-ene(Org. Lett. 2022, 24, 1444?1447)。

圖1: [5+2+1]反應和利用該反應已合成的天然產物分子(人物素描由深圳市龍華區實驗學校初中部學生沈欣提供)

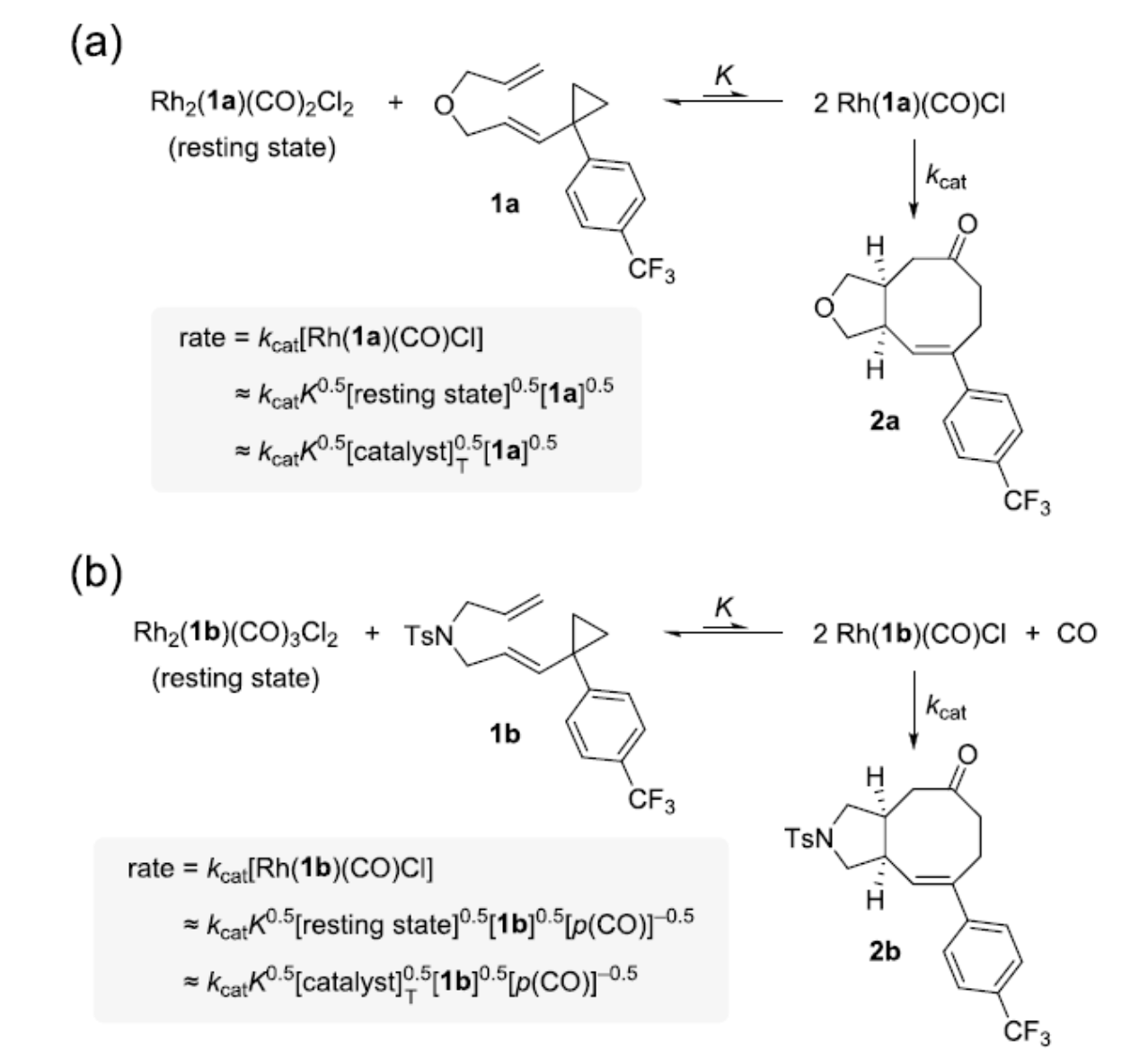

然而,余志祥課題組在研究該反應機理的過程中卻遇到了許多困難。首先,對于像[5+2+1]環加成反應這一類過渡金屬催化的多步反應,很難選擇合適的計算方法來準確描述所有的基元步驟,如配體的配位與解離、氧化加成、遷移插入和還原消除。此外,識別真正的催化物種并了解其是如何產生的也是一項困難的任務。最近,余志祥課題組報道了[5+2+1]環加成反應的詳細機理研究,對這個困擾他們十五年的機理問題有了深入的理解。作者首先借助視覺動力學分析探究了反應體系中真正的催化物種。他們發現[5+2+1]環加成反應對于催化劑[Rh(CO)2Cl]2和氧橋底物1a都是0.5級的,這表明雙核休眠種和單核催化物種之間存在化學平衡并有底物參與其中(圖2)。基于此,課題組研究人員提出反應的休眠種包含兩個銠中心及一個底物分子,而催化物種包含一個銠中心和一個底物分子。此外,課題組研究成員還發現CO的級數是零,這表明休眠種中CO的個數是反應決速步過渡態中CO個數的兩倍(后續的計算化學研究表明決速步過渡態中只含有一個CO配體)。對于氮橋底物1b,余志祥課題組發現催化劑和底物的級數仍然都是0.5,但是對于CO的級數是-0.5,研究者認為這是由于休眠種的組成發生了變化。催化物種形成的過程中需要從休眠種中解離出CO,這使得CO分壓增大反而會對反應產生一定的抑制。

圖2. 雙核休眠物種與單核催化物種之間的轉化(圖片來源:JACS)。

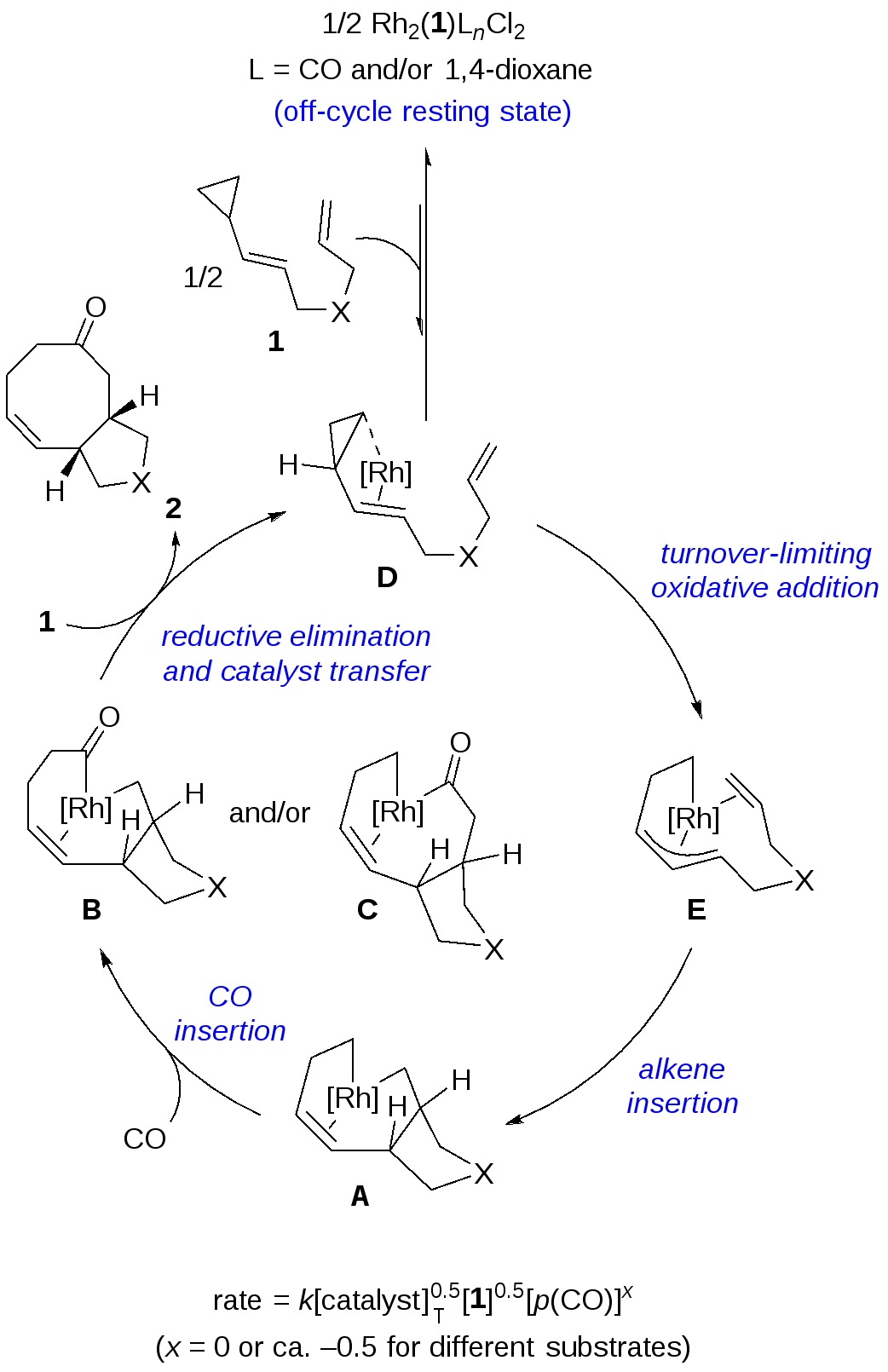

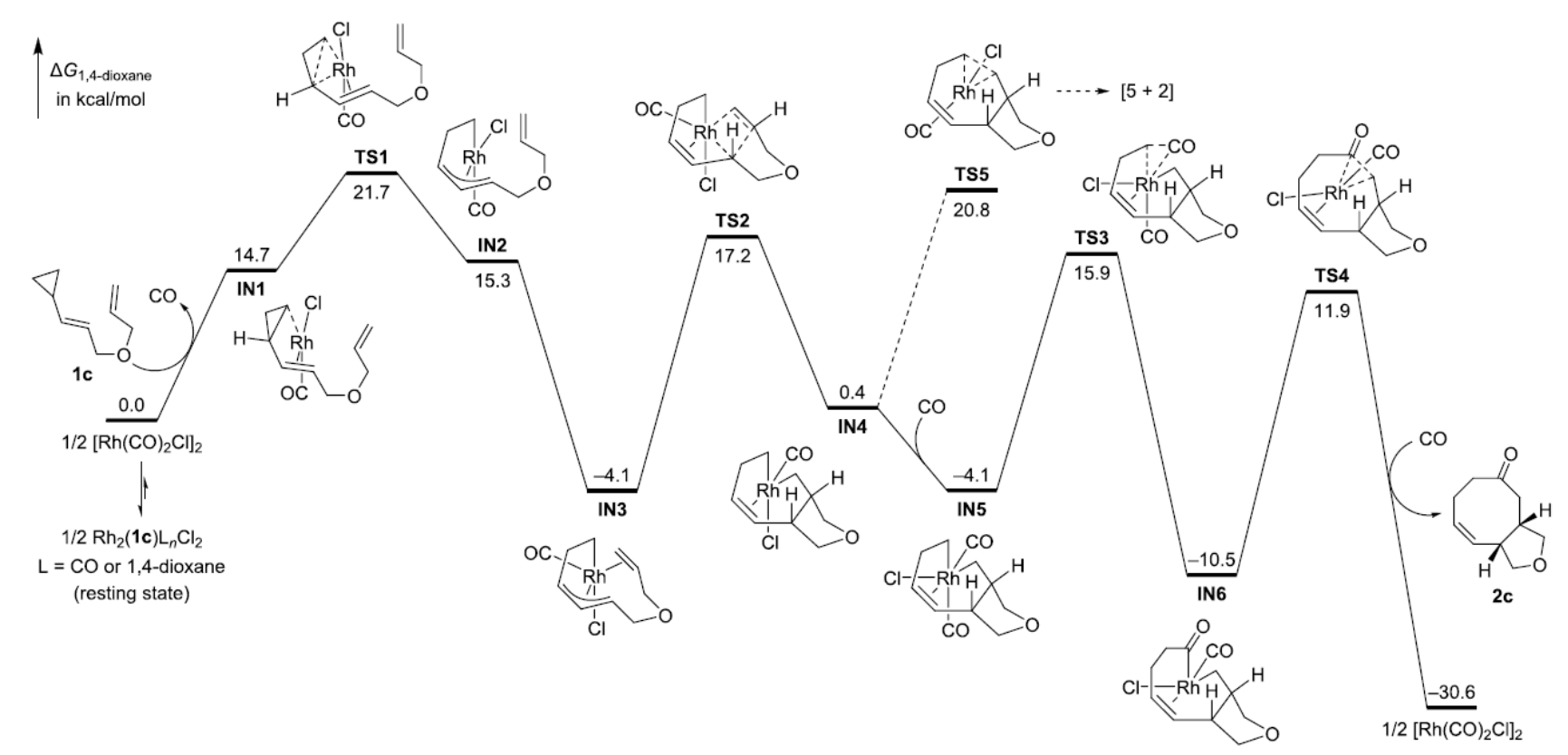

接下來,課題組研究成員利用細致的計算化學方法基準研究評估了不同計算方法在預測銠催化環加成反應基元步驟的熱力學和動力學上的表現,并最終決定分別使用BMK泛函和DLPNO-CCSD(T)方法進行結構優化和高精度單點能計算。研究結果表明[5+2+1]環加成反應的催化循環從單核銠物種與底物的配位出發,隨后發生氧化加成、烯烴插入和羰基插入,最后通過還原消除得到相應的5/8并環產物 (圖3和圖4)。該[5+2+1]反應中氧化加成(即環丙烷的開環步驟)是該反應的決速步,而可能的[5+2]反應中的還原消除步驟在動力學上比CO的配位/插入慢而不能與[5+2+1]反應競爭,從而很好地理解了該反應發生的原因。

圖3. [5+2+1]環加成反應的催化循環(圖片來源:JACS)。

圖4. [5+2+1]環加成反應在DLPNO-CCSD(T)/def2-TZVPP:SMD(1,4-dioxane)//BMK/def2-SVP水平下計算得到的吉布斯自由能面 (圖片來源:JACS)。

除此以外,研究者結合機理實驗和計算化學對底物的反應活性、反應的立體選擇性和化學選擇性進行了討論,由此完成了對[5+2+1]環加成反應機理的系統性研究。對該工作十五年的研究結果的“一五一十”的詳細描述可以參考原文獻 (Yi Wang, Wei Liao, Yuanyuan Wang, Lei Jiao, and Zhi-Xiang Yu, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 2624-2636)。

[5+2+1]環加成反應的機理研究是在余志祥教授指導下由課題組的王熠博士、廖偉博士,王源源博士、焦雷博士完成。該項目得到了基金委重點項目《金屬催化環加成反應機理研究和反應發展》(21933003)、北京分子科學國家研究中心和北京大學高性能計算平臺的大力支持。

參考資料:https://www.chem.pku.edu.cn/kyjz/136631.htm

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn