浙江大學化學系始終聚焦“四個面向”,堅持“頂天、立地、育人”科研價值取向,培育胸懷祖國、追求卓越、引領未來的科技領軍人才,努力打造一流生態化學人才培養高地和基礎研究高峰。2021年,以通訊單位在《Nature》和《Science》發表4篇論文,其中第一作者單位2篇;獲得國家級高層次人才基金3項、國家級優秀青年人才基金7項,新增主持科技三重項目5項,千萬級科研項目4項;獲得浙江省科學技術自然科學一等獎1項、發明一等獎1項;獲批成立浙江省激發態材料合成與應用重點實驗室,獲得1個五千萬元捐贈合同和1個五千萬元重大橫向合同建設“浙江大學激子半導體研究中心”。化學學科國際排名繼續攀升,ESI排名第14,US News排名第17,QS排名第22。

為加強對我系重要科技進展的宣傳,激勵廣大師生的科學熱情和奉獻精神,促進公眾更加理解、關心和支持化學科學,營造良好的尊重知識、崇尚創新的科學氛圍,浙江大學化學系組織遴選了“2021年度十大重要科技進展亮點成果”,現予公布。

1. 成果名稱:單分子電致化學發光顯微鏡

成果類型:高影響力學術進展

主要完成人:馮建東等

簡介:

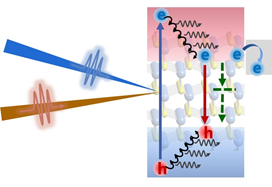

化學創造著千變萬化的物質世界,在這其中每一個單分子起到基本的作用。傳統化學和生物學研究大量分子參與的反應和變化。著名物理學家埃爾溫·薛定諤曾評論過:“我們從來沒有用一個單電子、單原子或單分子做過實驗。我們假設我們可以在思想實驗中實現,但是這會導致非常可笑的后果。”觀察、操縱和測量最為微觀的單分子化學反應是科學家面臨的一個長久科學挑戰。針對這一挑戰,浙江大學化學系馮建東研究員致力于發展跨學科的單分子測量方法和儀器,實現多維度的溶液體系單分子物理和化學過程觀測、新現象研究和應用建立。其團隊發明了一種可以直接對溶液中單分子化學反應進行成像的顯微鏡技術,并實現了超高時空分辨成像。該技術在化學成像和生物成像領域具有重要的應用價值,允許看到更清晰的微觀結構和細胞圖像,成果在2021年作為封面論文刊登于《自然》。

2. 成果名稱:無機顆粒的融合

成果類型:高影響力學術進展

主要完成人:唐睿康、劉昭明等

簡介:

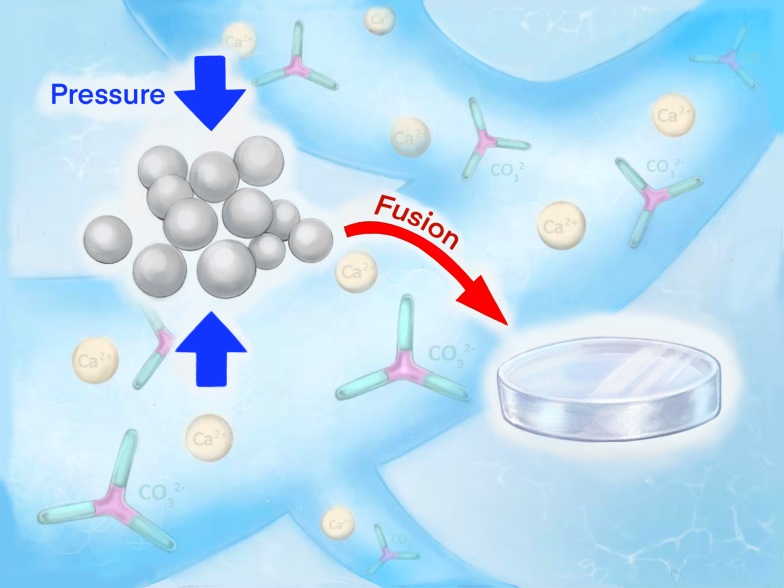

人們通常使用陶瓷高溫燒結方法促進無機礦物顆粒的融合,但也只能達到部分融合。唐睿康、劉昭明團隊最新成果發現,通過調控無定形碳酸鈣礦物內部結構水含量和外部壓力可以在常溫條件實現固體顆粒之間的完全融合,相關論文于2021年發表在國際頂級期刊《Science》上,研究工作受到國家自然科學基金杰出青年基金、優秀青年基金、科技部重點研發計劃項目的資助。研究揭示在一定的壓力下,材料內部可以形成動態水通道促進離子傳質,從而使固態材料獲得一定的結構流動性,為無機顆粒的融合提供了全新的認知。利用材料結構水的傳質策略克服了傳統燒結方法的不足,所得到塊體材料的結構具有連續性和均一系性,因此擁有著優異的光學透過性和機械力學強度。壓力誘導顆粒融合的研究表明原本剛性的無機材料也具有一定的可塑性。進一步融合團隊先前提出的無機離子聚合策略(Nature 2019),該成果有望發展出“無機膠水”并用于生物硬組織包括牙齒與骨骼的多級快速修復,為生物醫用材料發展和材料產業帶來一場新的技術革命。該成果也是唐睿康教授牽頭承擔的國家重點研發計劃“生物醫用材料研發與組織器官修復替代”重點專項《基于納米簇新型材料的生物學效應及其仿生裝配復合組織的基礎研究》(國撥經費1328萬元,2021年順利結題)的標志性成果之一。

3. 成果名稱:沸石表面凝血機理研究及其產業化

成果類型:高影響力學術進展

主要完成人:范杰等

簡介:

創傷是全球第四大死因,其中創傷早期死亡原因主要是由于無法控制的大出血。因此,有效控制大出血一直是院前急救的關鍵。沸石是一種無機硅鋁酸鹽材料,除了作為催化劑和吸附劑廣泛應用在石油化工和催化等工業領域,在生物醫學上還能夠促進血液凝固。早在2000年,美國軍隊已經將沸石類止血材料QuikClot作為緊急止血產品,在海灣戰爭和阿富汗戰爭中投入使用。然而,研究人員對于沸石的止血機理一直存在疑問。

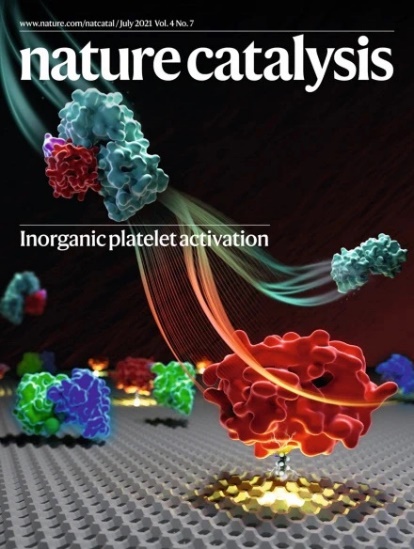

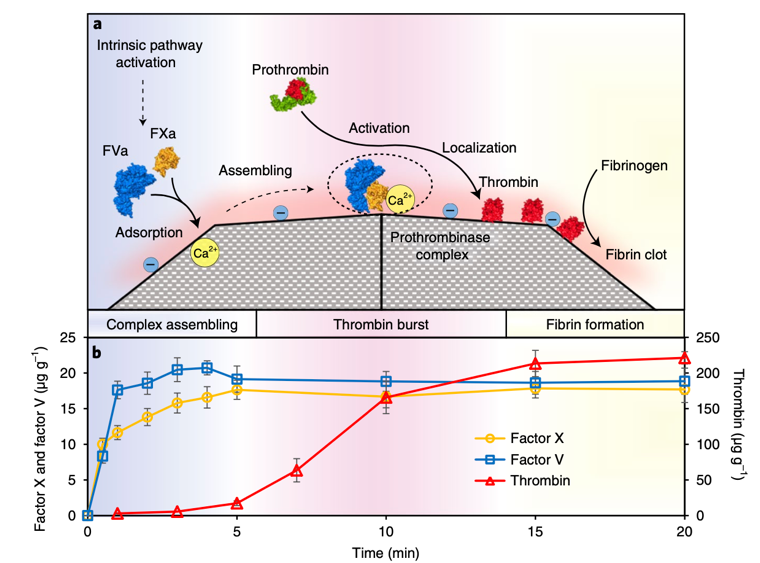

自2007年以來,浙江大學化學系范杰/肖麗萍課題組一直致力于沸石的止血機理的研究和新型止血產品的研發;在J. Am. Chem. Soc., Nat. Commun., Nano Lett., ACS Catal.等國際知名期刊上發表論文70余篇(總引用次數>8000),擁有國際授權專利2項,中國授權專利19項;研究工作受到了國家自然科學基金委重大科研計劃集成項目(1400萬)和重點項目(400萬)的資助以及世界500強企業殼牌石油公司的支持(80萬美元)。2021年,該研究再次取得重大進展,團隊首次從分子層面揭示了沸石表面的凝血過程,并提出沸石顆粒作為“無機血小板”的概念,在凝血反應中扮演了類似于血小板的角色,為凝血因子的瀑布式級聯反應提供了“平臺”。如同在血小板表面發生的那樣,凝血因子V和X在Ca基沸石表面組裝成凝血酶原酶復合物,并發揮同樣的凝血酶原活化作用;不僅如此,在沸石表面活化的凝血酶不會像在血小板表面活化的那樣直接進入血液,而是吸附在沸石表面,并表現出遠超生物體內的活性,這種高活性源自凝血酶在沸石表面特殊的吸附構象。相關成果作為封面文章,于2021年7月22日發表于《Nature Catalysis》(IF=41.8)。

圖1:期刊封面及文章附圖

同時,該項研究工作不僅僅是發論文、上書架,相關產品也已經獲得授權專利,走上貨架。由范杰教授創立的杭州沸創生命科技股份有限公司建立了基于棉纖維表面原位合成技術的世界首條百噸級沸石紗布生產線,獲得了產業基金多輪巨額融資支持。企業目前已推出沸石止血紗布、沸石敷料、止血衣等核心產品,并獲得CFDA、CE、FDA注冊認證,為交通事故、自然災害等突發情況下的人員快速止血和生命安全提供有力保障。

圖2:百噸級沸石紗布生產線和相關研發產品

4. 成果名稱:基于不對稱碳氫鍵活化的精準有機合成化學

成果類型:高影響力學術進展

主要完成人:史炳鋒等

簡介:

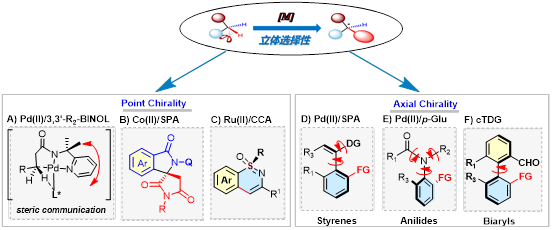

史炳鋒教授課題組長期致力于惰性碳氫鍵精準催化轉化及合成應用研究,發展新試劑、新方法和新策略,解決惰性碳氫鍵精準轉化的活性及選擇性調控等基礎科學問題。2021年度,在惰性碳氫鍵不對稱催化轉化研究中取得重要進展。發展地球豐產金屬鈷催化的不對稱碳氫鍵活化新方法,實現了廉價金屬Co(III)/手性羧酸催化的碳氫鍵活化/非活化脂肪端基烯烴高立體選擇性的氫芳基化反應,并建立了醋酸鈷/手性磷酸二元催化體系,實現了碳氫鍵烯基化和不對稱[4+1]螺環化反應;基于氫鍵作用,發展新型軸手性酸配體,實現了Ru(II)催化的不對稱碳氫鍵活化構建硫中心手性;發展瞬態手性輔基策略、Pd(II)/手性螺環磷酸和Pd(II)/焦谷氨酸催化體系,實現了聯芳、苯乙烯和類肽酰胺等阻轉手性的高效構筑。以上研究成果發表在CCS Chem., J. Am. Chem. Soc.,Chem,Angew. Chem. Int. Ed.和Acc. Chem. Res.等知名期刊,為手性物質的精準創制提供了新的策略。自2021年11月起,史炳鋒教授受邀擔任美國化學會旗下知名期刊The Journal of Organic Chemistry的副主編。

5. 成果名稱:高氧化態天然產物的高效全合成

成果類型:高影響力學術進展

主要完成人:丁寒鋒等

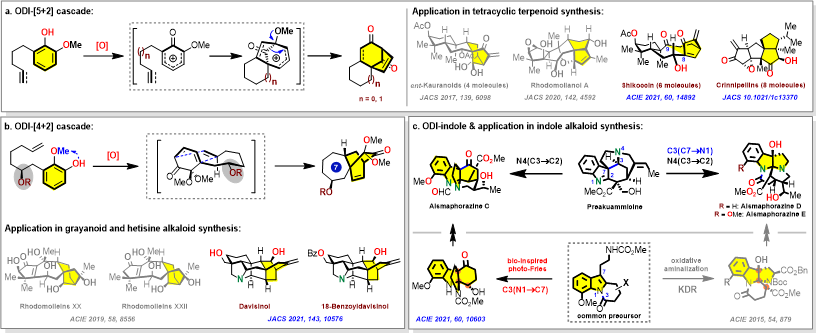

丁寒鋒教授團隊近年來圍繞“高氧化態天然產物的高效全合成”這一重要科學問題開展研究。通過發展新型氧化去芳香化促進(ODI-)的環化串聯反應體系,建立了高度官能團化核心骨架的構建新策略,為高氧化態天然產物的獲取提供了強大的工具。2021年度的工作主要包括:a)基于ODI-[5+2]環化串聯反應實現了8,9-次裂型對映-貝殼杉烷Shikoccin家族和毛皮傘二萜Crinipellin家族的集群式不對稱全合成;b)基于ODI-[4+2]環化串聯反應完成了海替生型二萜生物堿Davisinol和18-Benzoyldavisinol的不對稱全合成;c)基于仿生啟發的吲哚去芳香化反應實現了單萜吲哚生物堿Alsmaphorazine C和Strictamine的不對稱全合成。這些工作均為目前上述復雜天然產物的首次或最短全合成,解決了路線冗長、效率低、不能規模制備等難題,為深入研究生物學功能及藥物開發提供了技術支撐和物質保障。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和Acc. Chem. Res.發表論文5篇。研究工作受到國內外同行的廣泛關注和積極評價:3篇論文入選J. Am. Chem. Soc.和Angew. Chem. Int. Ed.年度或月高訪問量論文,3篇論文被收錄于Synfacts(1篇入選“Synfact of the Month”),被“Organic Chemistry Highlights”及《有機化學》等作為亮點評述5次。丁寒鋒教授獲得2021年度國家杰出青年基金資助。

6. 成果名稱:負載型催化劑微納結構調控關鍵技術創新及產業化

成果類型:重要科技成果獎

主要完成人:王勇等

簡介:

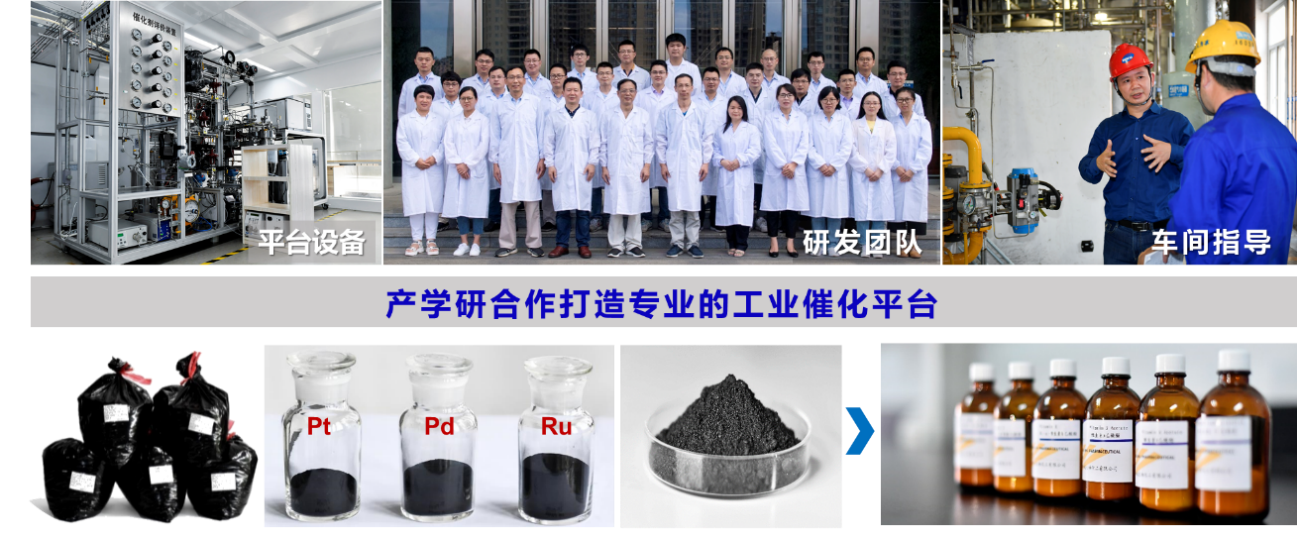

催化選擇性加氫是實現化工產品高值化和綠色化的關鍵技術,而催化劑是加氫技術的核心。長期困擾催化加氫行業的關鍵難題是難以從微納尺度對廣泛使用的炭負載型催化劑進行精準設計、制備,導致催化劑可控性差、催化效率低。針對以上問題,浙江大學化學系催化研究所王勇教授團隊和浙江新和成股份有限公司開展聯合攻關,經過10年的努力,先后開發或攻克了炭材料氮摻雜技術、納米顆粒活性位選擇性調控技術以及“發泡法”造開放多級孔技術,通過對催化劑微納結構的精準調控,發明了系列高性能負載型納米金屬催化劑,并成功應用于新和成維生素H、維生素E等主導產品的工業生產中。相關催化技術的應用,實現了核心產品的轉型升級,提高了合作企業產品的市場競爭力,多個產品市場份額躍居世界第一,部分產品實現從依賴進口到主導國際市場的根本轉變,培育了國際領先的維生素特色產業集群,帶動了營養品、日化、飼料等下游相關產業的蓬勃發展,為我國精細化工產業實現高質量發展做出重要貢獻。相關成果榮獲浙江省科學技術獎-“技術發明一等獎”。王勇教授主持的《重要反應過程貴金屬等效減量的關鍵技術開發及應用示范》課題獲批2021年度國家重點研發計劃項目(項目總經費7500萬元,其中國撥經費2500萬元)。王勇教授入選科睿唯安2021年度全球“高被引科學家”榜單。

7. 成果名稱:浙江省激發態材料合成與應用重點實驗室獲批建設

成果類型:重要科技創新平臺建設

主要完成人:彭笑剛、方群、金一政、朱海明等

簡介:

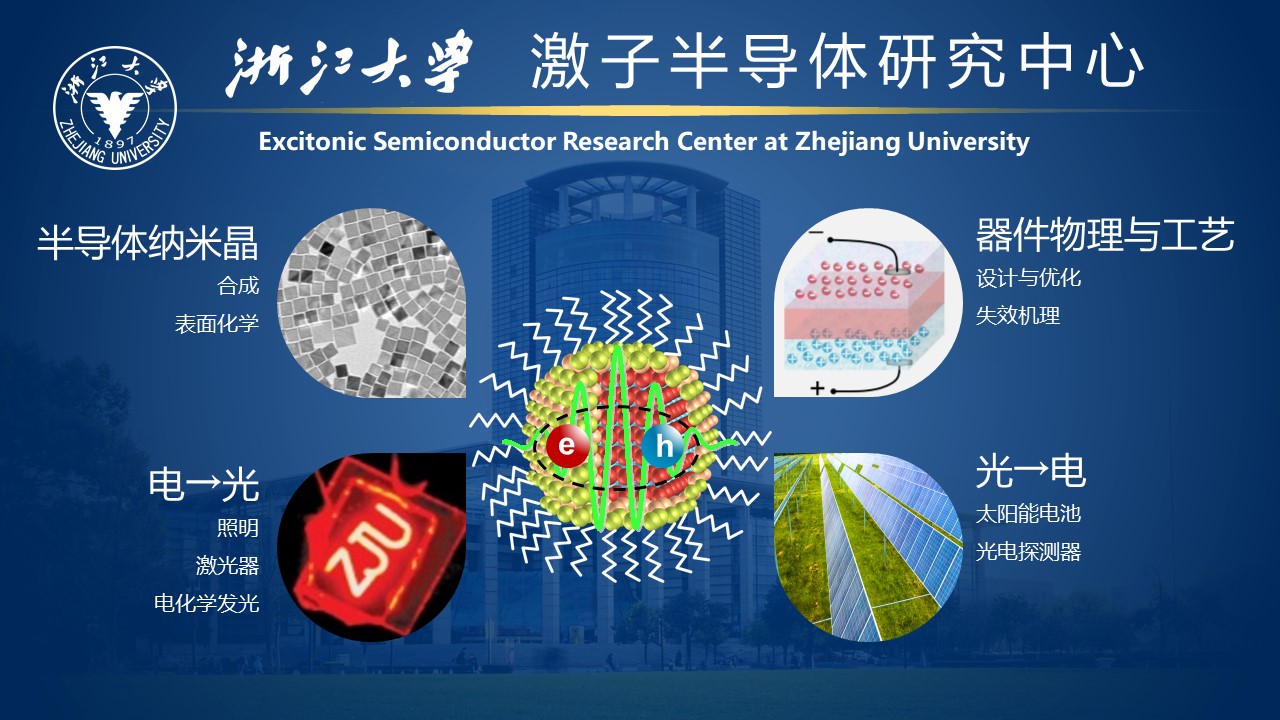

浙江省激發態材料合成與應用重點實驗室于2021年1月獲得浙江省科技廳認定。彭笑剛教授任實驗室主任,方群教授、金一政教授和朱海明研究員任實驗室副主任。電-光-化學能轉化對于改變人類生活,緩解資源枯竭的危機具有重要意義。電-光-化學能的核心是分子(或晶體)材料的電子激發態(系統能量高于基態的亞穩態)的性質。浙江省激發態材料合成與應用重點實驗室重點開展激發態材料的設計和可控制備、激發態機制和多維度表征、激發態材料的應用和器件等方向的研究,推進一批新興光電材料和實驗技術的產業化,例如量子點打印技術,納米材料合成技術,新型分析測試儀器等。實驗室將推進浙江省化學、光電等學科的交叉匯聚和融合創新,為推動浙江省相關高新技術初創企業的發展貢獻力量。彭笑剛教授主持的《膠體半導體納米晶表界面性質與激子操控》獲批2021年度國家自然科學基金重點項目(直接經費304萬元),該項目總體目標是把膠體納米晶發展成為“激子半導體”。

8. 成果名稱:超分子新物質創制創新工坊建設取得重要進展

成果類型:重要科技創新平臺建設

主要完成人:黃飛鶴、李昊、郭慶輝、陳洪亮、王宇平

簡介:

超分子新物質創制創新工坊(以下簡稱工坊)于2021年6月25日在浙江大學杭州國際科創中心論證成立,2021年在人才引育、基礎建設、項目申請、學術研究等方面取得了重要進展。工坊已有8名PI入職,其中郭慶輝和陳志杰研究員入選國家高層次青年人才計劃。工坊規劃設計了10間實驗室,其中6間有機合成實驗室已建成投入使用,NMR儀器完成試運行。工坊累計以浙江大學化學系、浙江大學杭州國際科創中心為通訊單位發表包含Science (1篇),CNS子刊(7篇)在內的高影響力期刊論文30篇,申請重要發明專利1項。獲批重點項目2項(繁星科學基金項目《分子機器的設計、合成及潛在應用研究》(黃飛鶴主持,項目經費1500萬)、國家基金委重大項目子課題《化學反應途徑的超分子調控》(郭慶輝主持,課題直接經費349萬)。黃飛鶴教授領銜的《基于主客體識別構筑超分子聚合物研究》榮獲2021年度浙江省自然科學獎一等獎;黃飛鶴教授入選科睿唯安2021年度全球“高被引科學家”榜單。工坊組織承辦了《2021年浙江大學新物質創制前沿云論壇》、《浙江大學-美國西北大學雙邊論壇》、《基于范式轉變的新物質創制西湖學術論壇》等高端學術論壇。

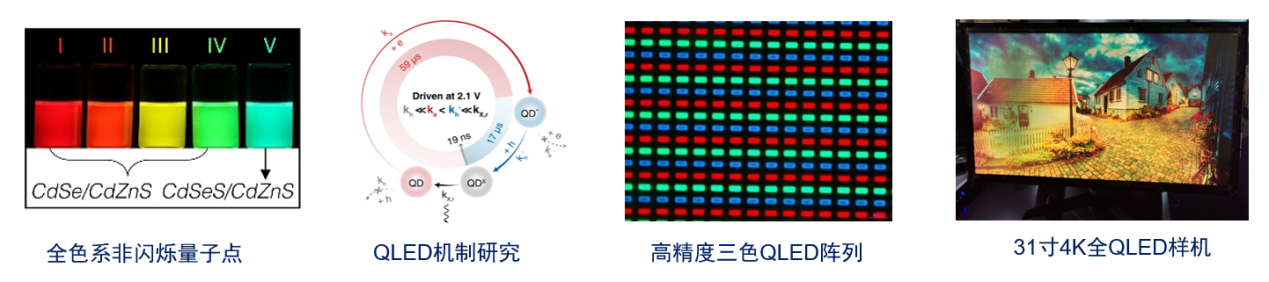

9. 成果名稱: 量子點發光顯示關鍵材料與器件研究

成果類型:國家重點研發計劃重點專項結題成果

主要完成人:彭笑剛、金一政等

簡介:

從2016年07月至2021年06月,由浙江大學牽頭,聯合納晶科技股份有限公司、TCL集團股份有限公司等單位組織開展的國家重點研發計劃戰略性先進電子材料重點專項“量子點發光顯示關鍵材料與器件研究”,通過產學研聯動,從量子點材料和QLED原型器件的基礎研究、噴墨打印制備QLED陣列關鍵技術到AM-QLED顯示屏樣機的工程集成進行全創新鏈的研發工作。項目研究提出了“激發態合成控制”新概念,在基礎科學層面解決了電致發光量子點的構效關系、量子點電致發光機制、高性能無鎘可控合成、量子點發光上轉換等難題;在工程技術層面實現了系列高性能QLED原型器件,突破了高性能QLED陣列大規模制備的關鍵技術,開發了電致發光量子點和上電極銀墨水的公斤級制備技術,建立了全球最大的量子點生產基地,打通了噴墨打印制造AM-QLED 這一全新的技術路線。

該項目總經費24000萬元,其中國撥經費3000萬元,研究成果在Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Advanced Materials等國際知名期刊發表學術論文29篇,制定行業標準1項,申請國家發明專利170項。項目完成了計劃任務和相關考核指標,達到了預期目標和成效。

10. 成果名稱:光電轉換激發態動力學

成果類型:高影響力學術進展

主要完成人:朱海明等

簡介:

高新材料激發態動力學從根本上決定了其光-電-化學能源轉換的效率和性能。朱海明課題組利用自行發展的同時具有高時間、空間、能量分辨的超快光譜技術,深入研究了新型半導體材料的激發態動力學過程。在二維鉛鹵鈣鈦礦中提出“動態激子極化子”的新圖像,解釋了二維鈣鈦礦不對稱發光的起源,揭示了晶格耦合對激發態性質的影響(Nat. Commun. 2021, 12, 1400;;IF=14.9);通過手性分辨超快光譜首次揭示了半導體-石墨烯異質界面,由態密度決定的異步超快電荷轉移傳能新機制,通過異質結設計實現自旋極化的電荷轉移和長的自旋保持(Sci. Adv. 2021, 7, eabg2999;IF=14.1);通過超快光譜和光伏器件性能表征的結合,揭示電荷復合生成非富勒烯三線態是造成高效有機太陽能電池非輻射復合損失的新機制,同時提出通過給體材料側鏈氟化的策略,大幅降低非輻射復合損失并提升有機太陽能電池效率,為下一代高效率有機太陽能電池的研究提供了新的方向(Joule 2021, 5, 1832;IF=41.2)。由于這一系列的工作,課題組被邀請發表評論文章(Acc. Chem. Res. 2022, 55 (3), 345;J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13 (4), 1123)。朱海明研究員獲得國家級優秀青年人才基金資助,并入選科睿唯安2021年度全球“高被引科學家”榜單。