氧化石墨及其剝離產物氧化石墨烯,作為規模化制備石墨烯的關鍵前驅體,在許多領域扮演重要角色。目前在科學研究及工業制備中,主要以1958年提出的Hummers法為基礎,利用強氧化劑在濃硫酸體系中對石墨進行化學氧化,進一步剝離得到氧化石墨烯。近些年研究人員針對Hummers法提出了許多改進措施,但由于氧化劑在石墨層間擴散緩慢和易爆中間產物(Mn2O7)的產生與積累,導致反應耗時長、安全隱患大、品質管控難等問題;規模化生產場景下的大體積反應釜和低換熱效率進一步加重了這些挑戰。因此,亟待開發一種高效、安全且可規模化應用的氧化石墨烯制備技術。

近日,中國科學技術大學朱彥武教授團隊,通過與中科院上海高等研究院、常州第六元素材料科技股份有限公司和上海交通大學進行合作研究,在國際期刊《Advanced Materials》上發表題為“Microfluidic Oxidation of Graphite in Two Minutes with Capability of Real-Time Monitoring”的文章。

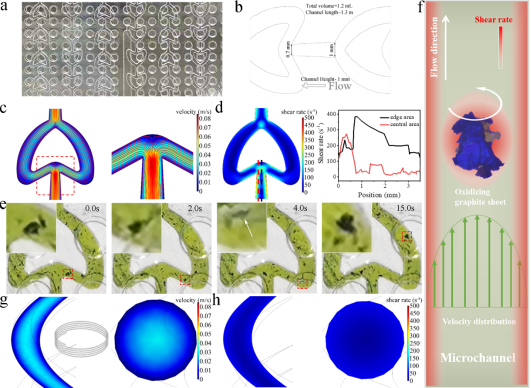

圖1.芯片微通道反應器中流體行為數值模擬和石墨微片顯微觀測。

文章提出,采用具有百微米尺寸和連續流動特征的微通道反應器,充分利用微通道內高效傳質傳熱等特點,實現高效且本質安全的石墨氧化過程。強化的微流反應使得石墨在2分鐘之內即可達到傳統反應釜中數小時才能實現的氧化程度;通過改變微反應器構型、反應流體參數等可在一定范圍內精細調節氧化石墨烯的氧化程度和含氧官能團種類。據此結果進行并行放大,年產60噸的連續化制備產線僅需總共約6.5升的微反應器體積。

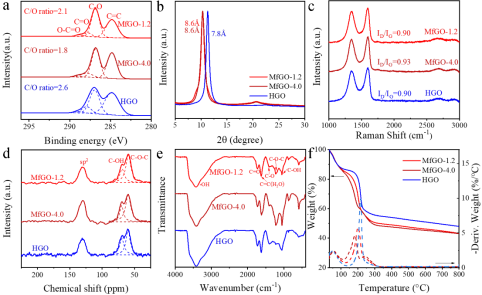

圖2.微通道制備得到的氧化石墨烯形貌表征。

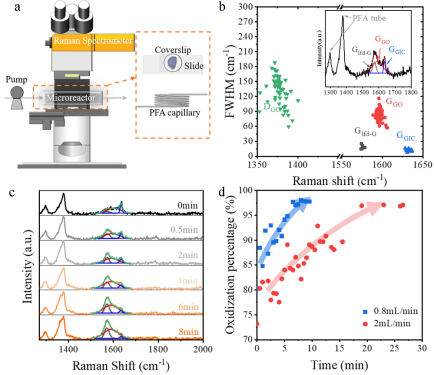

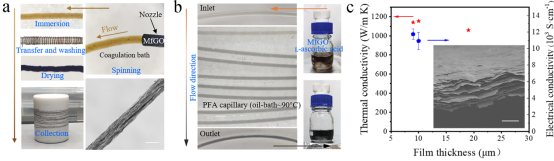

此外,小尺寸且透明的微反應器使得利用光譜實時檢測氧化進程成為可能。作者通過原位表征石墨氧化中的拉曼G峰演變,分析了流速、原料石墨種類和片徑等對氧化反應動力學的影響。在此基礎上,還驗證了在微通道中對氧化石墨烯進行還原、組裝的能力,并展示了氧化石墨烯產物的導熱導電性能,為利用微流體技術實現氧化石墨烯的制備與應用奠定基礎。

圖3.微通道制備(MfGO-X,X為反應停留時間)與傳統方法(HGO)制備的氧化石墨烯的化學表征比較。

圖4.利用拉曼光譜實時檢測氧化進程。

圖5.微流中展示組裝、微流還原及得到的石墨烯薄膜導熱導電性能。

該研究工作得到國家重點研發計劃項目(2020YFA0711502)、國家自然科學基金項目(51772282, 51972299, 52003265)和江蘇省重點研發計劃(BE2021007-1)支持。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202107083

聲明:化學加刊發或者轉載此文只是出于傳遞、分享更多信息之目的,并不意味認同其觀點或證實其描述。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 電話:18676881059,郵箱:gongjian@huaxuejia.cn